心理的安全性のつくり方とは?優れた組織をつくる具体的な方法を紹介

- 更新日

- 公開日

この記事でわかること

- 心理的安全性の概要、従業員や企業にとってのメリット

- 心理的安全性を低下させる4つの不安、高める4つの因子

- チームをつくる10のアイデアと注意点

目次

近年、ビジネス界で注目を集める言葉もひとつが「心理的安全性」です。心理的安全性の高い職場環境では、社内コミュニケーションが促進され、組織の生産性向上や人材の定着率向上が期待できます。

本記事では、心理的安全性の概要からつくり方、心理的安全性を高めるメリットを解説します。

心理的安全性とは(psychological safety)

心理的安全性とは「ここなら安心して発言・行動できる」という考え

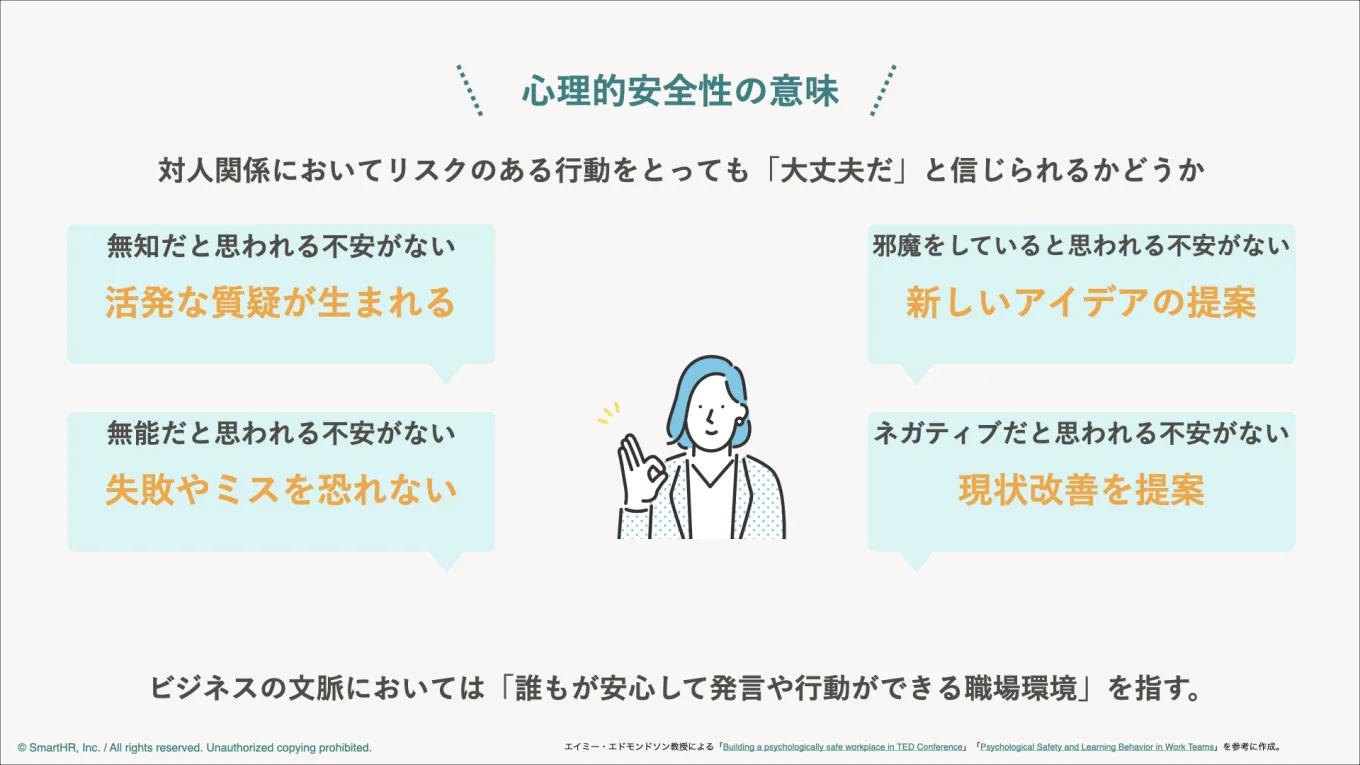

心理的安全性とは、対人関係においてリスクのある行動をとったときの結果に対する個人の認知の仕方。つまり「無知、ネガティブ、邪魔だと思われる可能性のある行動をしても、このチームなら大丈夫だ」と信じられるかどうかを意味します。ビジネスの文脈においては「誰もが安心して発言や行動ができる職場環境」を指します。

心理的安全性は心理学用語の一種であり、アメリカのハーバード大学で組織行動学を研究していたエイミー・エドモンドソン教授が1999年に論文「Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams」で提唱しました。「Psychological safety」が、心理的安全性と翻訳され、使われています。

心理的安全性が注目された背景

心理的安全性が注目されるきっかけはGoogleによる「プロジェクト・アリストテレス」です。これはチームの生産性についてチームワークの観点を重視して調査したプロジェクト。「チームや組織の生産性向上には、心理的安全性が重要である」と結論づけたのがきっかけで、世界中の企業が心理的安全性に注目し始めました。

また成果報告のなかでは「効果的なチーム」をつくる要素として以下が挙げられました。

- 心理的安全性(サイコロジカル・セーフティー)

- 相互信頼

- 構造と明確さ

- 仕事の意味

- インパクト

【参考】Google re:Work「効果的なチームとは何か」を知る

心理的安全性が注目された背景についてはこちらの記事で詳しく紹介しています。

関連記事:心理的安全性とは?ぬるま湯組織にならない持続可能な組織づくり

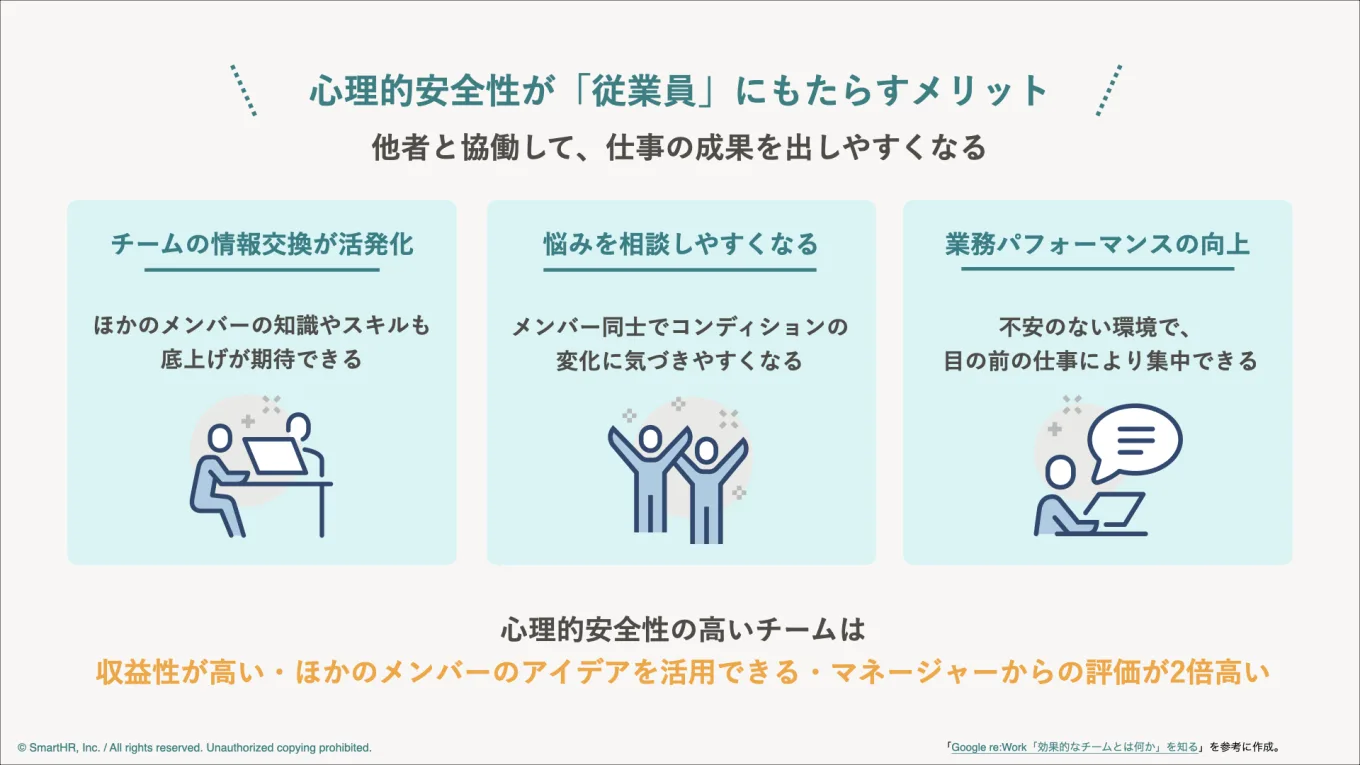

心理的安全性が「従業員」にもたらすメリット

心理的安全性が高い職場環境は企業と従業員双方にとって有益です。まずは従業員側のメリットを紹介します。

(1)チームでの情報交換が活発になる

無知と思われる不安の少ない環境では、自然とコミュニケーション量が増え、情報や意見交換が活発になります。従業員が業務に役立つ情報やノウハウを得やすくなるでしょう。

たとえばチーム内で質問や相談が増えれば、メンバー間でノウハウを共有する機会が増えます。高い専門性をもつメンバーの知識が広く共有されることで、ほかのメンバーの知識やスキルも底上げも期待できます。

(2)悩みや困りごとを相談しやすくなる

安心して発言できる環境では、従業員が困りごとや悩みも発信しやすくなります。また、気軽なコミュニケーションの量が増えれば、メンバー同士がコンディションの変化にも気づきやすくなるでしょう。チーム連携の増進により、業務効率の向上も望めます。

(3)業務のパフォーマンスが向上する

無知、ネガティブ、邪魔と思われる不安のない環境において、従業員は目の前の仕事により集中できます。その結果、パフォーマンスの向上が見込めます。

実際にGoogleも心理的安全性の高いチームの特徴として以下を挙げています。

- 収益性が高い

- ほかのチームメンバーのアイデアを活用できる

- マネージャーからの評価が2倍高い

出典:Google re:Work「効果的なチームとは何か」を知る

心理的安全性が「企業」にもたらすメリット

従業員がありのままの自分を出せる職場になれば、企業にもさまざまなメリットがあります。

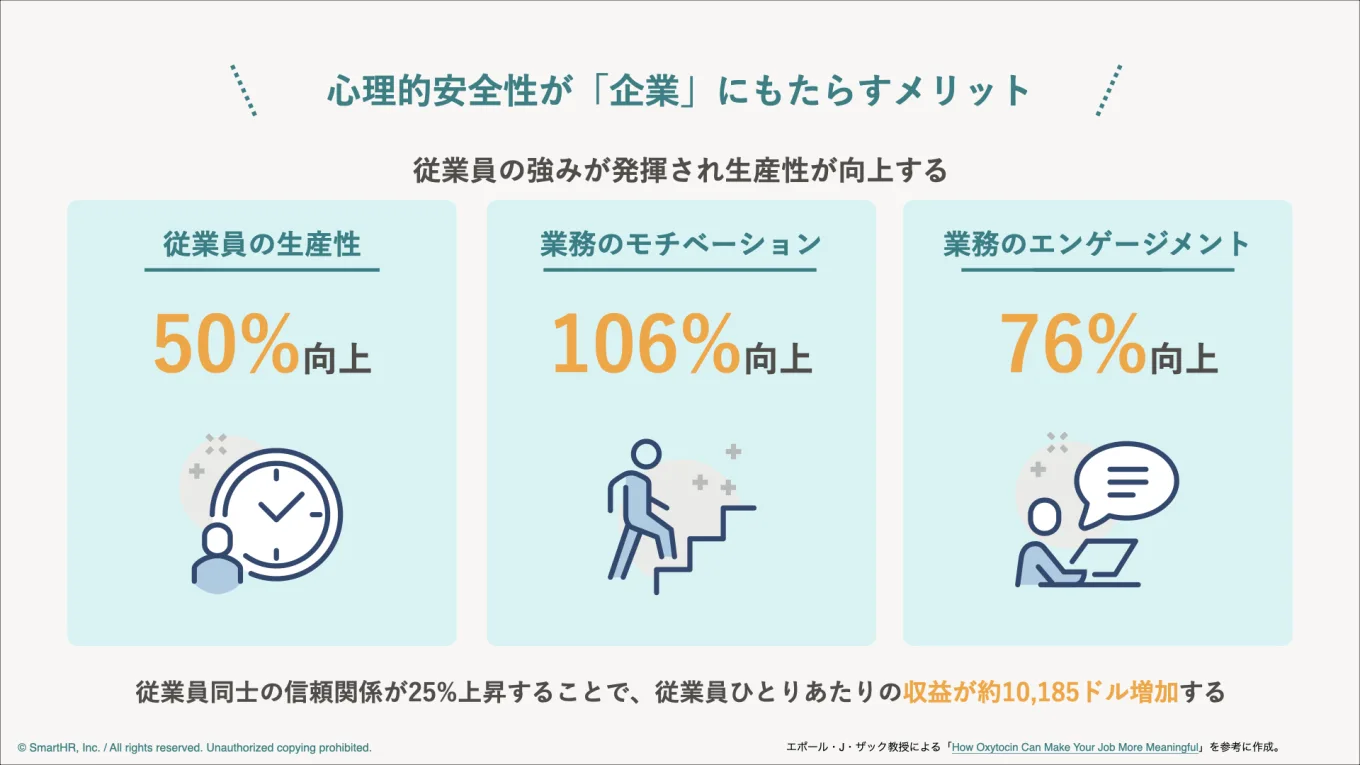

(1)従業員の強みが発揮され生産性が向上する

従業員がのびのびと働ける環境になれば生産性の向上が期待できます。クレアモント大学院大学・教授/クレアモント大学院大学・神経経済学研究センター所長であるポール・J・ザック氏は、書籍『トラスト・ファクター~最強の組織をつくる新しいマネジメント』内で、組織における信頼が業績に与える影響について述べています。

同氏の研究によると、信頼関係の築けている企業で働く人は、築けていない企業に比べて、生産性が50%、業務へのモチベーションが106%、業務へのエンゲージメントが76%高くなっています。信頼関係が25%上昇すれば、従業員一人あたりの収益が10,185ドル増加すると紹介されています。

また、自分らしさを発揮できる職場であれば、従業員は仕事にやりがいを感じ、責任感も高まります。自然と仕事へのモチベーションが向上し、さらなる成果を出せる可能性があります。

さらに、組織全体の生産性が向上すれば、限られたリソースをより有効に活用できます。結果的にコストや残業時間の削減にもつながるのです。

(2)人材の定着率が向上する

自分の意見を自由に言えない、従業員同士で気軽に会話ができないような職場では、従業員は息苦しさを感じてしまうでしょう。そうした状態が続くと「自分はいてもいなくても同じである」とネガティブな感情を抱き、離職につながるおそれもあります。

誰もが安心して発言や行動ができる職場環境では、従業員は仕事のやりがいを感じられます。従業員同士の気軽なコミュニケーションは、チームビルディングや働きやすさの向上にもつながります。

組織にとって人材はもっとも大切な資本です。育成に時間とコストをかけた優秀な人材がいなくなってしまうのは組織にとって大きな損失。心理的安全性が高い職場づくりによって休職や離職のリスクを回避し、人材の定着率を高められます。

(3)イノベーションが生まれやすくなる

自由に発言できる環境が整えば、従業員から個性的な意見や考えが出やすくなるでしょう。

さまざまな価値観や考えのもと出された意見から、革新的なアイデアが生まれる可能性もあります。数々のアイデアからイノベーションのヒントが見つかるかもしれません。

近年、社会や市場ニーズの変化は加速しています。今、特定の市場で圧倒的シェアを占める企業でも、同じ状況が続くとは限りません。企業として発展し、市場で優位性を保つにはイノベーションが欠かせません。その土台となるのが心理的安全性なのです。

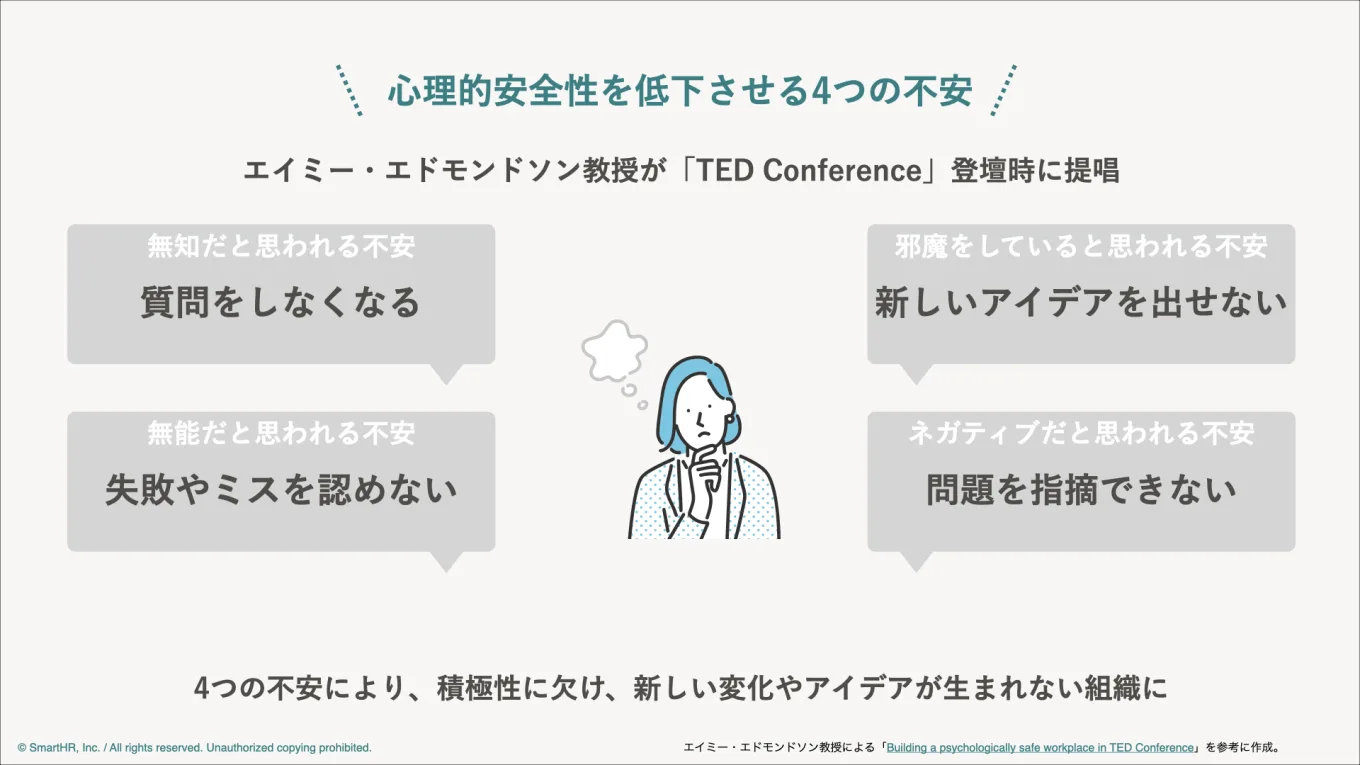

心理的安全性を低下させる4つの不安

ハーバード大学のエイミー・エドモンドソン教授は世界的なスピーチフォーラム「TED Conference」にて、職場において従業員の抱える4つの不安を挙げました。

これらの不安を抱える従業員の多い職場は、心理的安全性が低い状態のため、改善が必要と言えます。

(1)「無知だ」と思われる不安(Ignorant)

「こんなことも知らないのか」と思われる不安です。これによって質問を躊躇ってしまう人は決して珍しくありません。「同じことを2回聞くな」と厳しく叱責された経験をもつ人もいるでしょう。

しかし、疑問点を残したまま業務に携わった結果、ミスにつながるかもしれません。ミスが続けば、パフォーマンスやモチベーションの低下も起こりやすくなってしまいます。

(2)「無能だ」と思われる不安(Incompetent)

上司や同僚に「仕事ができない」と思われたくないという不安を感じた経験のある方も多いでしょう。無能と思われる不安により質問や相談ができないだけではなく、ミスを隠してしまうケースもあります。

業務上のミスは早急に解決する必要があります。小さなミスも放置すると大きな問題に発展する可能性があるためです。従業員がミスを隠すのが当たり前になってしまうと、会社の信頼にかかわる深刻な事態につながるリスクがあります。

(3)「邪魔だ」と思われる不安(Intrusive)

自分の発言や行動が誰かの邪魔になるのではという不安です。たとえばミーティングで「自分の意見によってまとまりかけていた議論が長引いてしまうのでは」と発言をしないとき。背景にあるのが、「邪魔だ」と思われる不安です。

意見を躊躇う人が増えれば、新しいアイデアも出づらくなります。発言が少ないためメンバー同士の考えも共有されず、組織力やチームワーク低下の原因にもなります。

(4)「ネガティブだ」と思われる不安(Negative)

「いつも否定ばかりしている」と思われる不安があると、対立を恐れて懸念点やフィードバックを共有しづらくなります。

よりよい意思決定のためには多様な視点からの意見や考えが必要です。ネガティブだと思われる不安によって、チームや組織は改善の機会を失ってしまう恐れがあるのです。

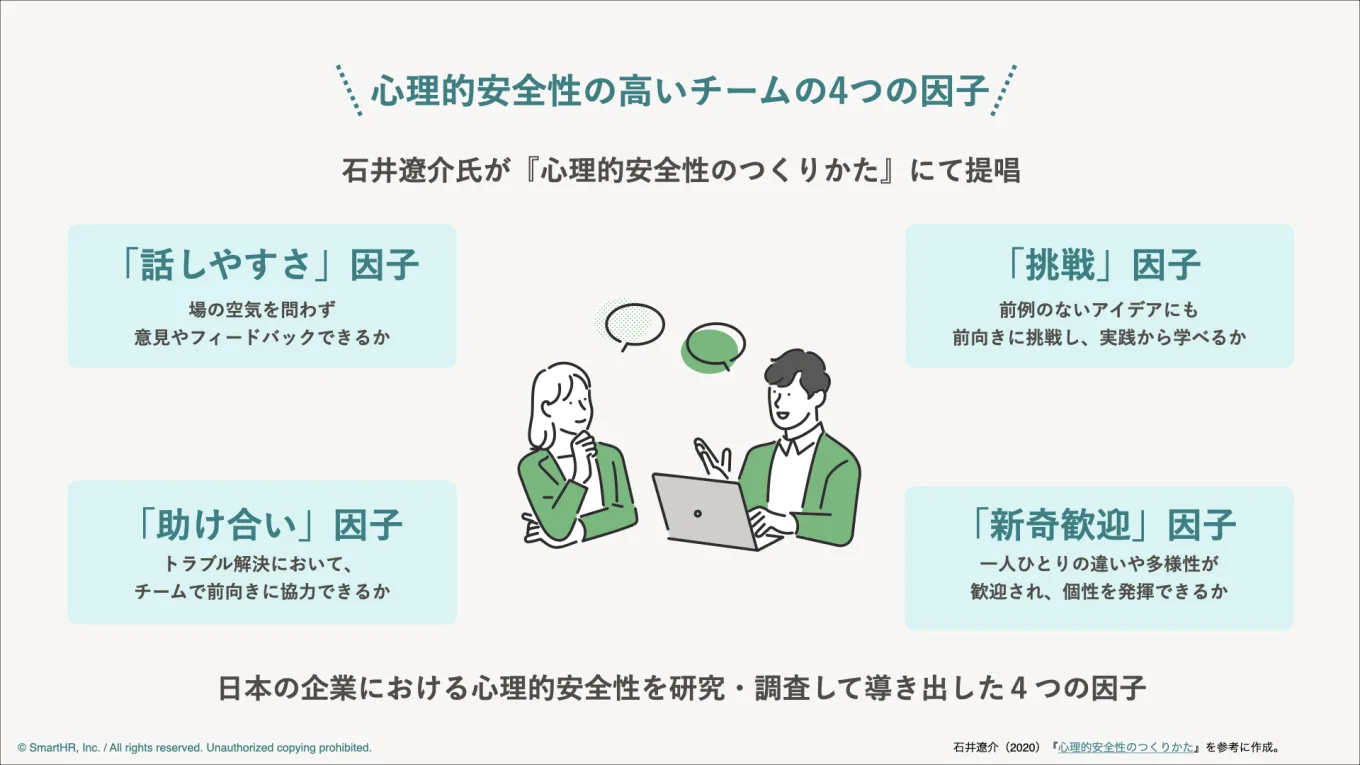

心理的安全性が高いチームにある4つの因子

『心理的安全性のつくりかた』で知られる石井遼介氏は、日本の組織において心理的安全性を向上させる4つの因子を提唱しています。

- 話しやすさ

- 助け合い

- 挑戦

- 新奇歓迎

(1)「話しやすさ」因子

石井氏は話しやすさ因子が「もっとも重要かつ、ほかの3つの心理的安全性の土台ともなる」と述べています。

話しやすさとは雑談のしやすさだけではありません。場の空気を問わずアイデアを出せるか、ネガティブな事象もすぐに報連相できるか。自らの立場や視点から率直なフィードバックが起きるかなども含まれます。

(2)「助け合い」因子

トラブル発生時に個人を責めるのではなく、事態の解決に向けて前向きに協力できるチームは、助け合い因子が高いと言えます。また他部門やチームのミスやトラブルであっても、「他人事」と捉えず連携できるかなども、助け合い因子にかかわります。

(3)「挑戦」因子

心理的安全性の高いチームでは、前例のないアイデアにも前向きに挑戦できます。ミスや失敗も含め、実践から学ぶことができます。

失敗を恐れず「とりあえずやってみよう」と挑戦できるか。チームにとってチャレンジングなアイデアが共有できるかなどが、挑戦因子とかかわります。

(4)「新奇歓迎」因子

個人の違いや多様性の尊重と関係するのが「新奇歓迎」因子です。心理的安全性の高い組織では、一人ひとりの個性が歓迎されます。多様なアイデアから新たな改善やイノベーションの種が生まれます。

立場や役割を問わず個性を発揮できるか、多様なアイデアが歓迎されているかなどが「新奇歓迎」因子とかかわります。

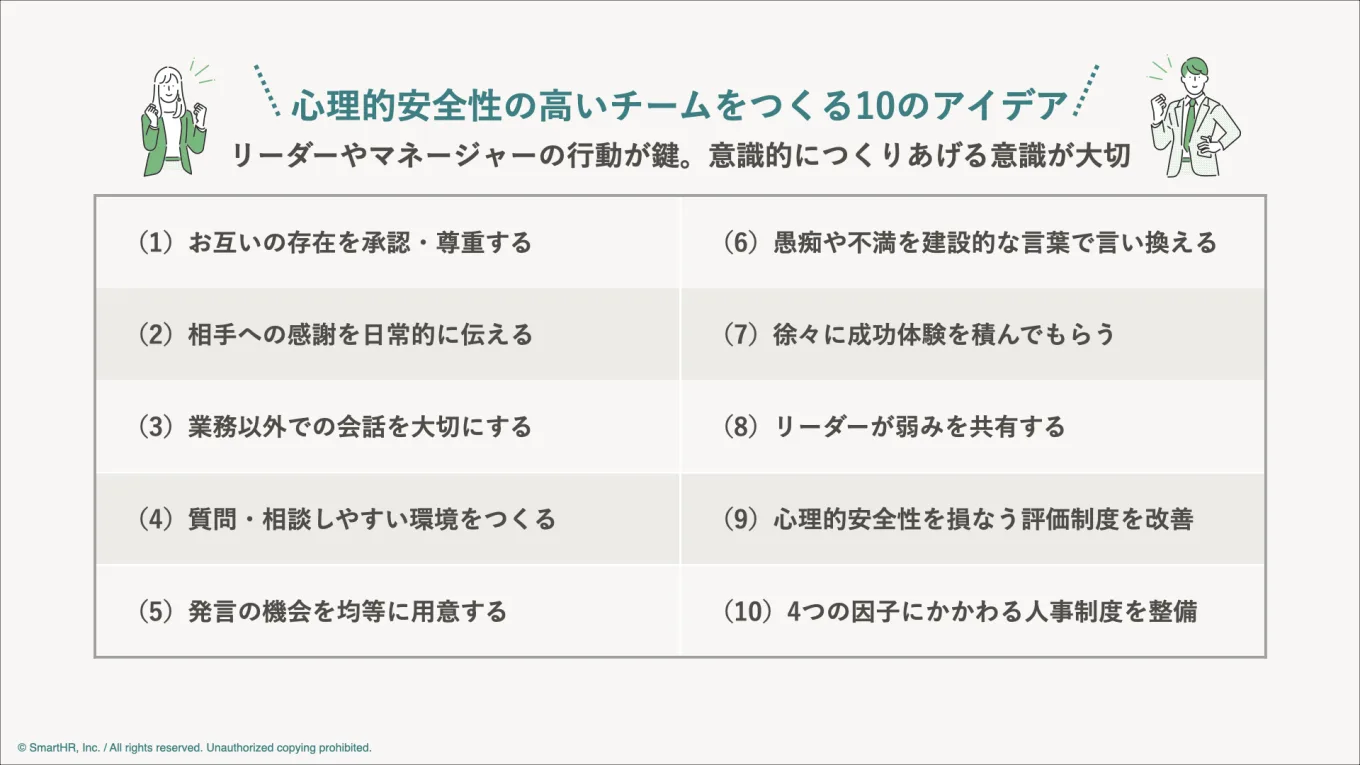

心理的安全性の高いチームをつくる10のアイデア

心理的安全性の高いチームは意識的にマネジメントし、つくりあげるものです。特にリーダーやマネージャーは、自らの行動やふるまいがチームの心理的安全性の鍵を握ると理解しておく必要があります。

【アイデア1】お互いの存在を承認・尊重する

業務を進めるうえで成果は重要ですが、それだけが評価指標になってはいけません。相手の存在を認めて尊重する態度が心理的安全性につながります。

存在自体の承認につながる具体的な行動例は以下です。

- 挨拶を無視しない

- 忙しいときでも笑顔で対応する

- 部下に対して関心をもつ

- 相手の目を見て話す

- 屈辱的・侮辱的な表現を使わない

- 意見に反対されても不機嫌な態度をとらない

【アイデア2】相手への感謝を日常的に伝える

存在を認めてもらえている、チームから必要とされている実感は、心理的安全性を高めるために必要です。その実感をもってもらうには、相手の貢献への感謝を伝えることが欠かせません。業務が忙しくてもメンバーに対する感謝の気持ちは必ず伝えるようにしましょう。

【アイデア3】業務以外での会話を大切にする

人は仕事以外にもさまざまな側面をもっています。仕事以外の一面を共有することで、関係性が深まったり、新たなアイデアにつながったりするケースもあります。

ただし家庭やプライベートに踏み込む会話を無理強いしてはいけません。あくまで個人の意向や考えは尊重したうえで業務外のコミュニケーションを図りましょう。

【アイデア4】質問・相談しやすい環境をつくる

「いつでも相談して」と伝えるだけでは、相談しやすい環境は生まれません。

日常的にコンディションや悩みを共有する仕組み・機会をつくる。あるいは日頃から質問や相談に対して歓迎する態度を示すなど。コミュニケーションのハードルを下げる行動を積み重ねましょう。

質問や相談のなかでフィードバックが必要になっても、あくまで相手の仕事やアウトプットに対して伝えていると明確にしましょう。人格を否定する言葉や侮辱的な表現は絶対に避けます。たった一度でも「質問するんじゃなかった」という経験をしてしまうと、質問や相談が起きづらくなってしまうためです。

フィードバックの手法や注意点は以下の記事で詳しく紹介しておりますので、ぜひあわせてご覧ください。

【アイデア5】発言の機会を均等に用意する

雑談が盛んなチームでも、いざ会議となると特定のメンバーしか発言しないケースも珍しくありません。特に入社歴や業務経験が浅いメンバーは「自分の意見は間違っているかも」という不安を抱きやすく、意見を躊躇いがちです。話していないメンバーにも話をふるなど、全員が発言できる会議進行を工夫しましょう。

【アイデア6】愚痴や不満を建設的な言葉で言い換える

業務を進めるうえでは愚痴や不満が出てくるのは珍しくありません。ネガティブな思いを率直に口にできるのは、心理的安全性が高い証拠とも言えます。

ただし愚痴や不満の声が大きすぎると、職場全体の雰囲気が悪くなるおそれがあります。ネガティブな意見が出てきたときは否定せず受け入れ、建設的な方向へ導きましょう。

【アイデア7】徐々に成功体験を積んでもらう

積極的な発言ができないメンバーは自分の意見や考えに自信がない可能性もあります。「意見や考えを認めてもらえた」という成功体験があれば、発言への苦手意識が薄まるかもしれません。

自分や他者の成功体験をもとに「自分でもできる」と思える感覚を「自己効力感」と呼びます。自己効力感を高めていく意識が重要です。

過度に褒める必要はありませんが、発言に消極的なメンバーが発言した場合は、ポジティブな反応をする。意見や考えのなかでよいポイントを伝えるなどして、成功体験を積んでもらえるようにしましょう。それによって発言しやすい雰囲気が醸成されていきます。

【アイデア8】リーダーが弱みを共有する

弱みをさらけ出せるチームにするためには、リーダー自身が自らの弱みを開示するのも大切です。失敗したときは素直に認めて頭を下げる、ときにはリーダー自身の悩みや短所も打ち明けるといった行動も意識してみましょう。

【アイデア9】評価基準を明確にし、心理的安全性を損なう評価制度を改善

「自分の行動によって人事評価に悪影響があるのでは」といった不安は心理的安全性に影響します。不安や不信感が生まれないよう、人事評価の基準は明確にしておきましょう。どのような行動が評価されるかが明確になっていれば、不要な不安を抱かずに済みます。

【アイデア10】4つの因子にかかわる人事制度を整備

4つの因子を高める取り組みは心理的安全性を高めるのに効果的です。具体的な施策として、メンター制度の導入や1on1ミーティング、OKRの設定などがあります。それぞれ内容を確認してみましょう。

メンター制度

メンター制度とは、年齢や在籍歴が近い先輩が新入社員をサポートする制度です。業務やキャリアなどを相談できる関係を構築することで、新入社員のオンボーディングを支援します。直接的な上司や同僚ではない社員をメンターに置くことで、悩みや課題を相談しやすくするケースも多くあります。

1on1ミーティング

上司が部下とマンツーマンで対話する面談を1on1ミーティングと言います。1on1ミーティングは部下との信頼関係の構築に有効です。定期的に上司と部下が1対1で実施するミーティングではあるものの、部下の成長を目的としている点が大きな特徴です。

周りの目を気にすることなく上司に相談できるため、日ごろのコミュニケーションよりも本音も伝えやすくなります。部下の本音を把握でき、対話を通じてモチベーション向上も期待できます。

OKRの設定

OKRとは「Objectives and Key Results」の略で「目標(Objective)」と「その目標を達成するための成果指標(Key Result)」を設定。会社全体の目標をメンバー一人ひとりに落とし込む方法を指します。

メンバーが会社やチームでの役割を明確にし、会社全体のビジョンも深く理解できるメリットがあります。

ピアボーナス制度

メンバー同士で報酬(ポイントなど)を送る成果制度を「ピアボーナス制度」といいます。毎月、会社からメンバーにポイントが付与され、会社やチームに貢献した人、成果を出した人に対し、感謝の気持ちとして報酬を送ります。報酬はもちろん「自分を認めてくれる人がいる」という実感を得られます。仕事に対する責任感や意欲が高まるメリットもあるでしょう。

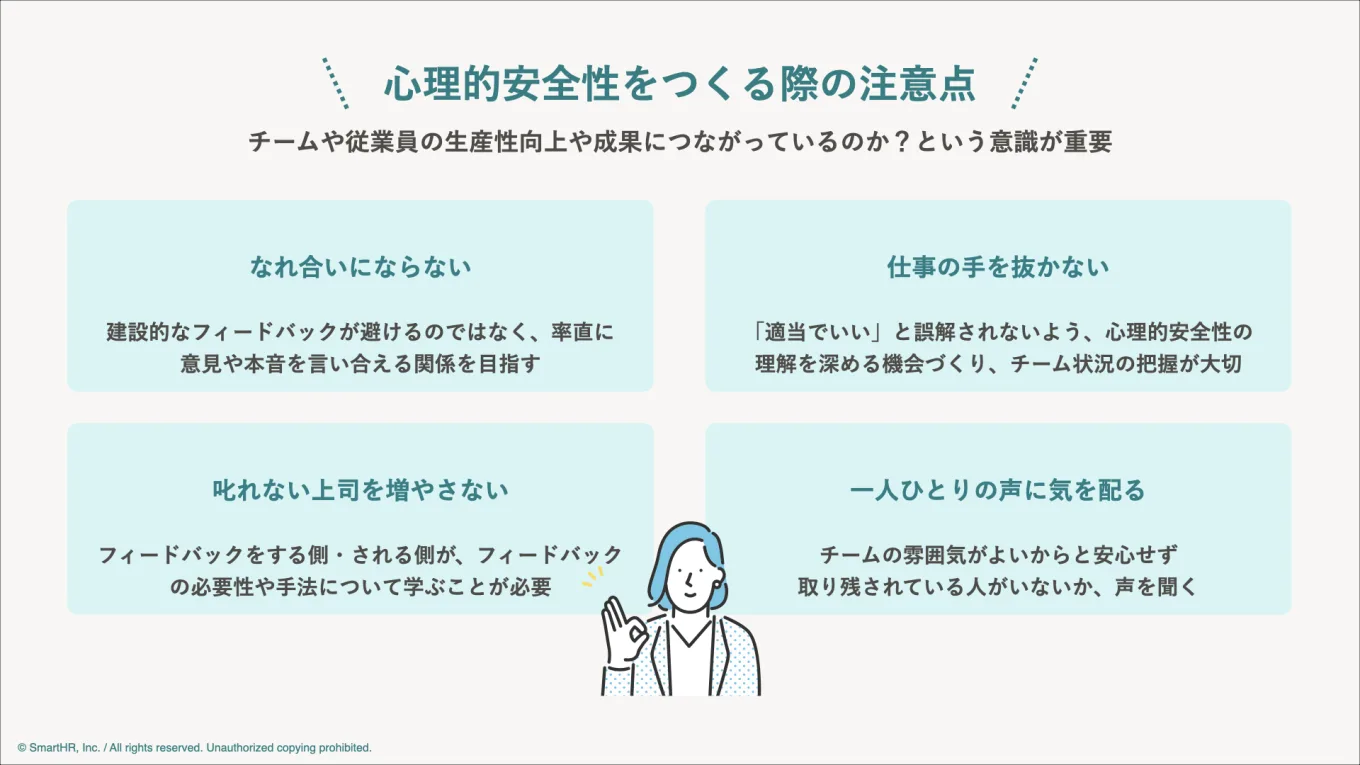

心理的安全性をつくる際の注意点

組織における心理的安全性を高めるために、注意しておくべき点を紹介します。

【注意点1】なれ合いにならない

心理的安全性を高めるために距離を縮めた結果、建設的なフィードバックや批判を避けるようになっては意味がありません。馴れ合いの関係ではなく、率直に意見や本音を言い合える関係を目指しましょう。共通の目標やビジョン達成のためにフィードバックできているか。定期的にアンケートをとるなどして、状況を把握することをおすすめします。

【注意点2】仕事の手を抜かない

心理的安全性の高い職場は、挑戦を歓迎するため、安心して仕事できるのが特徴です。一方で「失敗してもあまり怒られない」と認識し、仕事の手を抜く人が出てくるおそれもあります。

「失敗しても怒られない=適当に仕事をしてもいい」と誤解されないよう、心理的安全性についてチームで理解を深める、定期的にヒアリングをするなど。継続的にチームの状況をチェックしましょう。

【注意点3】叱れない上司を増やさない

近年、職場内のハラスメント問題に慎重になりすぎるあまり、部下を叱れない上司が増えていると言われます。ですが、部下の成長のためには適切なフィードバックが欠かせません。間違っているときはきちんと指摘できる職場こそが、心理的安全性の高い職場と言えます。

フィードバックをする側、される側双方が、フィードバックの必要性やコミュニケーションについて学ぶことが必要です。

【注意点4】一人ひとりの声に気を配る

心理的安全性が高くなると、チームに良好で前向きな雰囲気が醸成されていきます。ただしメンバーの誰かが周りに過度に配慮している場合もあります。一見チームの雰囲気がよいからといって安心せず、必ず一人ひとりのメンバーに目を向け、声を聞くようにしましょう。

チームの心理的安全性を測る7つの質問

心理的安全性を定量的に測る方法として、エイミー・エドモンドソン教授が提唱した7つの質問があります。この質問の結果でチームの現状を把握でき、どのように改善を進めるべきかが明確になります。

心理的安全性を測る7つの質問については以下の記事で詳しく紹介しています。

関連記事:心理的安全性とは?ぬるま湯組織にならない持続可能な組織づくり

心理的安全性の高いチームづくりで、企業の生産性を高めよう

心理的安全性が高い職場では、チームでの情報交換が活発になり従業員のパフォーマンスアップが望めます。また、企業としても組織全体の生産性や人材の定着率向上、イノベーションの発生などさまざまなメリットを得られます。

従業員が不安なく業務に取り組める心理的安全性の高い職場づくりのために、お互いを尊重する、話しやすい雰囲気をつくるなど、日常から意識的にマネジメントしていく必要があります。

その第一歩として有益なのは定量的な現状把握です。以下の記事では、サーベイを活用して心理的安全性の状態を把握し、高めるコツを紹介しています。チームや組織の心理的安全性の向上に関心をお持ちの方は、ぜひご覧ください。

Q1. 心理的安全性の4つの因子とは?

心理的安全性に影響する4つの因子には「話しやすさ」「助け合い」「挑戦」「新奇歓迎」があります。この4つを意識した環境づくりを進めれば、チーム内の心理的安全性が高められます。

Q2. 心理的安全性をつくる方法として何がある?

心理的安全性を高めるためには、チームメンバーが対人関係に対して不安を感じない環境をつくる必要があります。効果的な方法として、「互いに尊重し合う」「相手への感謝を伝える」「業務外のコミュニケーションをとる」「発言の機会を平等に与える」などがあります。

Q3. 心理的安全性をつくる際の注意点は?

心理的安全性を高めるために距離を縮めた結果、建設的なフィードバックや批判を避けるようになっては意味がありません。チームや組織の成果向上につながっているかを把握、改善しましょう。