人事評価で部下がやる気をなくすのはなぜ?原因と対応方法とは?

- 更新日

- 公開日

目次

「人事評価の結果が出たあと、部下がやる気をなくしてしまった」と悩む上司は少なくありません。

人事評価は部下の能力を認めて成長を促す機会ですが、対応によっては裏目に出る可能性もあります。もし、部下のモチベーション低下を感じた際は、抱える不満の原因を早急に突き止めましょう。適切な対応を踏むことで、部下からの信頼獲得の機会でもあります。

評価の伝え方や部下のやる気を維持する方法など、上司がとるべき対応を詳しく解説します。

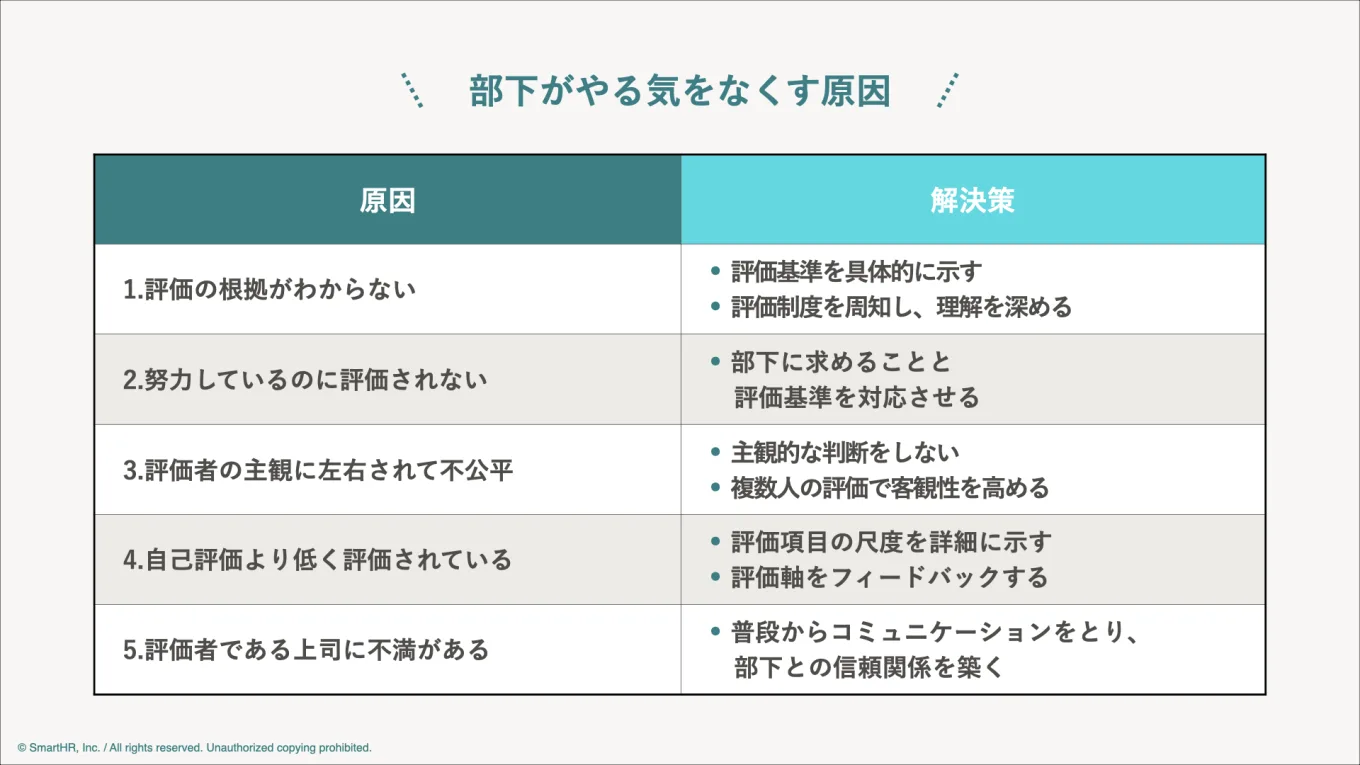

部下がやる気をなくす原因

人事評価は、従業員の給与や役職などの待遇、人材配置の根拠となるほか、人材育成の役割も担います。

企業を成長させるうえで重要な制度ではありますが、評価される側の部下からすると、判断基準の不透明さや自己評価とのかい離などが、モチベーションの低下につながる可能性もあります。

人事評価がきっかけでやる気をなくしてしまう理由について、詳しくみていきましょう。

(1)評価の根拠がわからない

具体的な評価基準がない場合、従業員はどこが評価されたのか、改善すべきかがわからず、モチベーションは高まりづらいでしょう。また、指標があっても部下に伝わっていない状態だと「上司(評価者)の主観で判断している」と思われてしまう可能性もあります。

(2)努力しているのに評価されない

自分の努力に対して評価がともなっていないと感じ、やる気を失ってしまう部下もいます。

例えば、個人で定めた売り上げ目標を達成しているにもかかわらず、売り上げ目標が未達成の同僚よりも低く評価された場合。「目標を達成しているのにどうして?」と不満を抱えてしまうのも当然です。

また、成果が数字で表れずとも、チームメンバーのサポートをしたり、成果に現れづらいフロー改善に注力した人もいるでしょう。そうした従業員も評価されていないとやる気をなくしてしまう可能性があります。

(3)評価者の主観に左右されて不公平

評価者である上司の主観によって判断されると、被評価者の部下は「結局上司に気に入られなければ評価されないのか」と、モチベーションが下がる可能性があります。

評価者変更にともなって評価にも変化が表れてしまうと、部下が同じクオリティで業務をしているのにもかかわらず、パフォーマンスが変化している印象を与えてしまいます。

また、ほかの従業員と同じ成果をあげていても、評価者が違うだけで評価に差が出てしまう事態にもなりかねません。

属人的な判断は、従業員のモチベーションを低下させる原因となります。同僚も含めた複数人に評価してもらうなど、公平性を保つ評価方法を検討しましょう。

(4)自己評価より低く評価されている

被評価者である部下本人は目標を達成していると思っていても、評価者からみれば不充分な項目もあるでしょう。そもそも上司と部下で「目標達成」の基準が異なっている場合もあります。そうしたズレによって部下がやる気を失うこともあり得ます。

(5)評価者である上司に不満を抱いている

評価者である上司と部下の信頼関係が築けていないと、評価者である部下の評価に対する納得感が薄れてしまうでしょう。また、日ごろのコミュニケーションや行動に対するフィードバックが不足していると、部下にとって「ちゃんと関心を寄せてくれているのか」「正しく評価してくれているのか」といった不安にもつながります。

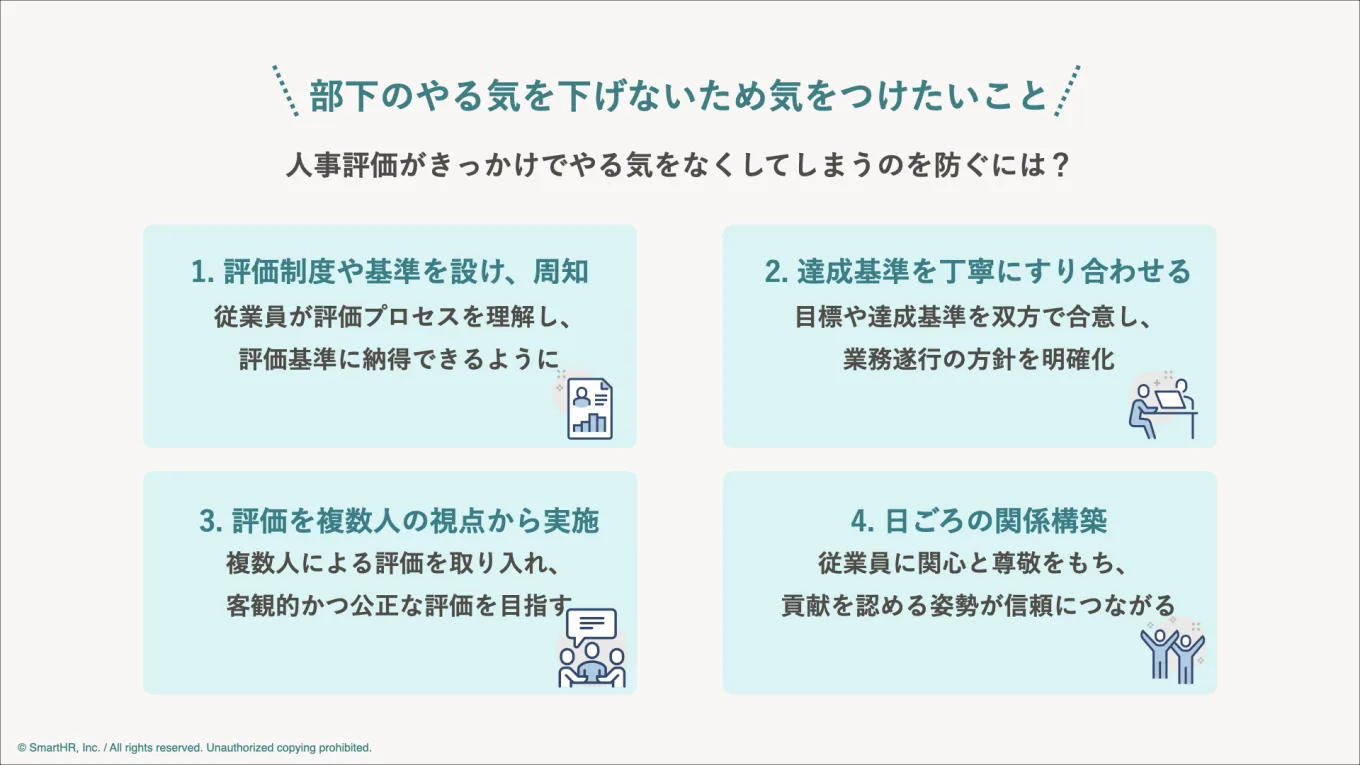

部下のやる気を下げないため気をつけたいこと

続いて、評価において部下のやる気を下げないためのポイントを紹介します。

(1)評価制度や基準を設け、周知する

評価制度や基準を設け、周知しましょう。従業員が評価プロセスを理解し、評価基準に納得することは極めて重要です。公正かつ透明性の高い評価基準を確立し、従業員が自身の業績を正しく評価できるようサポートします。

また、評価制度や基準が企業のビジョンやパーパス、目標に沿っていることも重要です。株式会社We are the people代表取締役 安田雅彦氏は、人事制度のポイントとして以下を挙げています。

- シンプルでわかりやすい/運用しやすい

- 目指す組織文化・価値観・パーパスにもとづく/実践度を問う

- 人事3制度(評価・給与・等級)は矛盾なく、整合性をもつ

- 組織とビジネスのステータスに合ったものである

- モチベーション・エンゲージメント向上に寄与する

詳しくは以下の記事もぜひ参考にしてみてください。

(2)目標や達成基準を丁寧にすり合わせておく

上司と部下が達成基準を明確に共有することは、部下のモチベーションを維持するうえで不可欠です。具体的な目標や期待について、双方が一致した理解を持つことで、業務遂行の方針が明確化されます。

例えば、「適切な報告・連絡・相談ができる」という評価項目において、部下がどのような行動が期待されるかを明確にすることが重要です。達成基準を明確にすり合わせることで、従業員は自らの成果を適切に評価できるようになります。

高原暢恭氏の『人事評価の教科書』では、従業員の信頼を得るために、評価者に以下の準備を推奨しています。

- 期初に本人が何を達成しなければならないか(目標=評価基準)を明確にして合意をする

- 本人が目標を達成するために、どういう実施活動をするか明確にして合意をする

- 期の途中で、どの程度進んでいるかを何回も確認し合う

- 期末に本人の目標がどこまで達成できたかを確認し合う

(3)評価を複数人の視点から実施する

評価プロセスにおいては複数の視点からの評価が重要です。人間が評価する限り、どうしても一定のバイアスがかかってしまいます。バイアスを防ぐ努力をせず、属人的な判断をしてしまうと、従業員のモチベーションが低下してしまう可能性もあります。

従って、同僚を含めた複数人による評価を取り入れ、客観的かつ公正な評価に近づけるでしょう。従業員は評価の公平性を感じ、自身の成長に対する信頼感も高まります。

主な人事評価エラーは11種類あり、以下の記事で詳しく解説しています。よければ参考にしてみてください。

(関連記事)人事評価の低い社員が辞める要因と対策を詳しく解説!人事評価の低い社員が辞める要因と対策を詳しく解説!

(4)日ごろの関係構築

日ごろのコミュニケーションは、信頼関係を築くうえで不可欠です。リーダーが従業員に関心をもち、貢献を認める姿勢や行動が信頼につながります。従業員との円滑な関係構築は、評価プロセスの成功に直結し、組織全体の成果に寄与します。

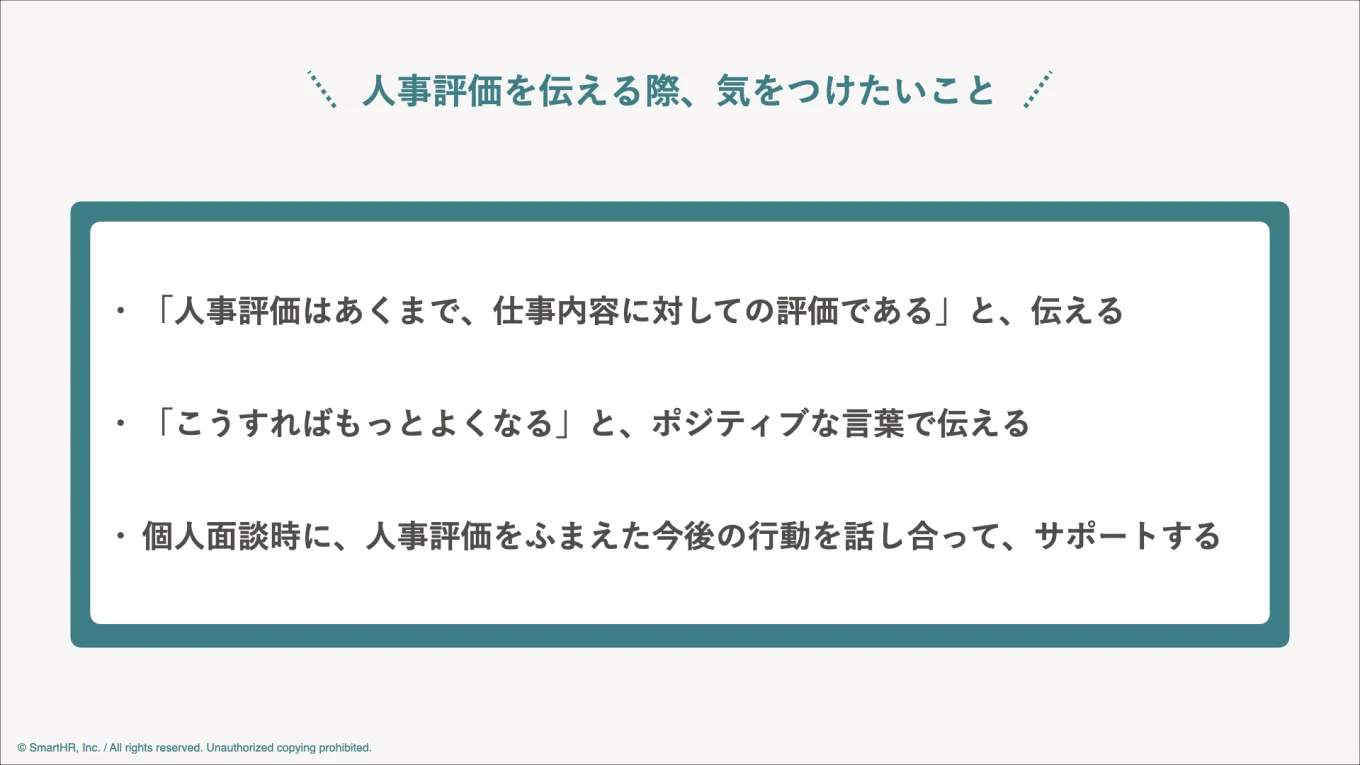

人事評価を伝える際、気をつけたいこと

(1)「人事評価はあくまで仕事内容の評価である」と伝える

最も大切なのは、「人事評価はあくまで仕事内容の評価である」という点です。個人の人格を否定するものではないのだと、繰り返しアナウンスしましょう。自分自身が否定されたように感じてしまうと、部下はやる気をなくしてしまうどころか、働きづらさを感じてしまいます。

(2)ネガティブフィードバックの伝え方に注意する

悪い評価を取り上げて「この点が悪かった」と、そのまま伝えるのも避けたいところ。「こうすればもっとよくなる」「次はここを意識していこう」とポジティブな言葉に変換できるとよいでしょう。

(3)評価を踏まえた行動を一緒に考える

人事評価を伝える場面では、「評価を高めるためにはどうすればよいのか」を部下と一緒に考えていくのが理想的です。個人面談などフィードバックの場を設けて、「人事評価をふまえた今後の行動」を言語化してサポートしましょう。

これだけはNG!上司が部下に言ってはいけない言葉

人事評価において、「上司に対して信頼があるかどうか」は非常に重要なポイントです。

信頼している上司からの言葉であれば「なるほど」「たしかに」と納得できる内容も、不信感のある上司からの言葉になった途端「なんでそんなこと言われなきゃいけないんだ」と不満へ転化する可能性があります。信頼は一朝一夕で築けないため、日ごろのなにげない言動に注意を払いましょう。

人事評価の場ではもちろん、通常勤務時でも発言すべきではないフレーズをピックアップしました。部下のやる気を下げないために、以下のような言い回しは避けましょう。

- 「やる気あるんですか?」

- 「 あなたに期待していません」

- 「何回言われたらわかるの?」

- 「◯◯さんはできるのに、どうしてあなたはできないの?」

もし、上記の言葉を一度でも発言した経験があれば、今後は該当する発言の自重に加え、言ってしまった相手への謝罪が必要なケースもあります。

思慮のあるコミュニケーションを実践し、部下のよい点を探し、積極的に伝える。これらを積み重ねていけば、部下からの信頼も高まっていくはずです。

以下の記事では、人事評価のコメントを書く際に、参考にすべき内容を紹介しています。

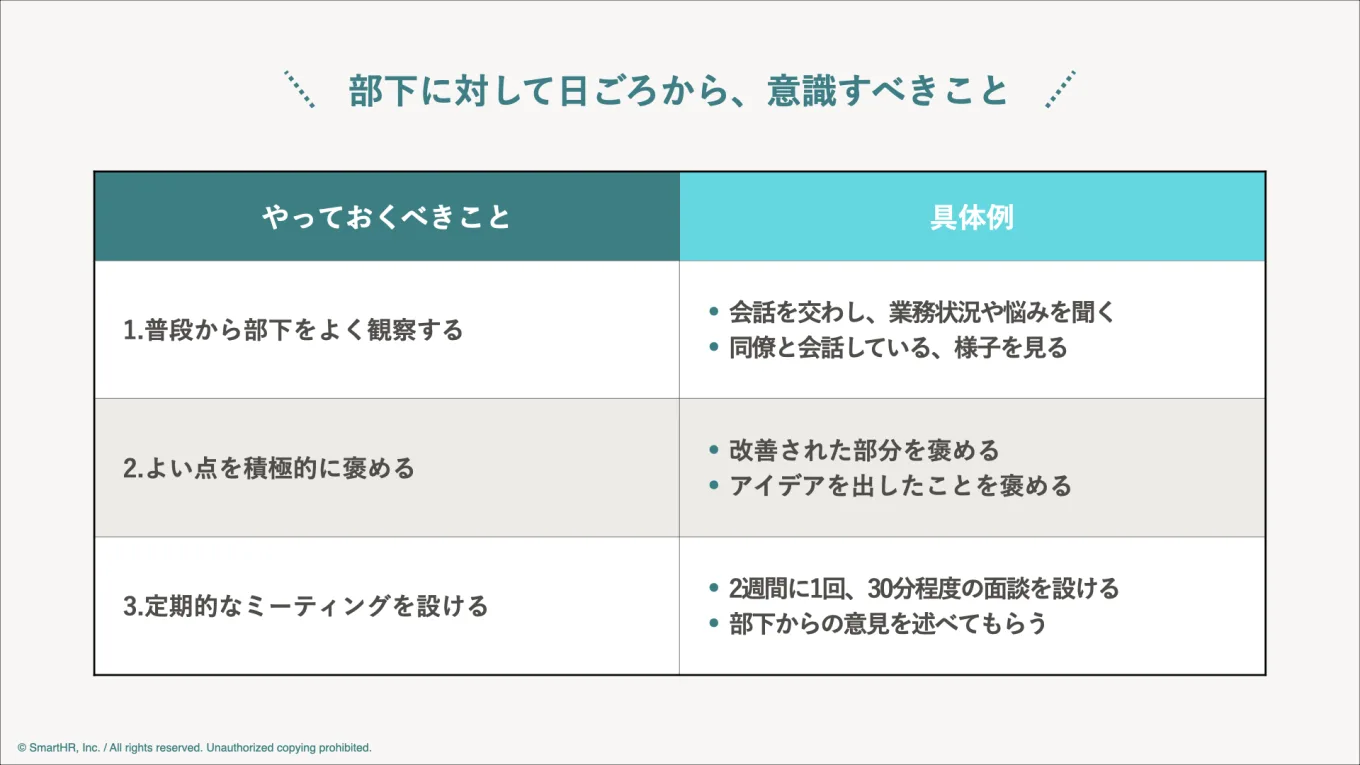

部下のやる気を維持・高めるために日ごろから行っておくこと

普段から部下のやる気を維持できていると、人事評価をきっかけにしたモチベーション低下を避けられます。ここでは、日ごろから取り組むべき部下への対応を紹介します。

(1)普段から部下をよく観察する

正しい評価のために、日ごろから部下の様子を観察しておきましょう。観察にもとづいた確かな根拠があれば、より公正に評価できます。

評価基準が不明瞭であるためにやる気をなくしてしまう部下に対して、しっかりとした理由を説明すれば、納得する場面も多いといえます。

(2)よい点を積極的に褒める

「よい点」を人事評価の場で伝えた際に、はじめて「自分はこの行動が評価されていたんだ」と認知するケースもあるでしょう。場合によっては、評価されていない項目だと勘違いして、別の能力を伸ばそうとしていたかもしれません。

日ごろからよい点を明確に伝えていれば、部下は自分の伸ばすべき能力や求められている業務の理解が深まります。

褒められてネガティブな感情を抱く可能性は低いため、よい点を積極的に褒めていくことで部下のモチベーションも維持できます。

(3)定期的なミーティングを設ける

部下の考えや勤務態度を把握し、上司として部下に期待する項目を伝えるために、定期的なミーティングは有効です。その際、上司から一方的に意見を押しつけないようにしましょう。「疑問が解消された」「自分の意見を主張できた」という事実が、部下のやる気低下を防ぎます。

1対1で面談する「1on1」の導入もオススメです。例えば、2週間に1回30分など、短いサイクルで定期的に会話する場を設けます。なにげない悩みや業務状況、これからチャレンジしたい仕事を振り返る時間が、部下の能力を引き出すきっかけにもなるでしょう。

米国のシリコンバレーで取り入れられてきた「1on1」は、ヤフー株式会社やクックパッド株式会社といった日本の企業でも採用されています。

人事評価の見直し検討が必要なケースも

上司がどれだけ気を配っても、人事評価制度そのものや、運用に問題がある場合は課題解決が難しくなります。部下がやる気をなくしたときには、評価制度改善のためにも人事担当者に相談しましょう。

人事評価制度運用の参考に

Great Place to Work Institute(GPTW)が主催する2022年「働きがいのある会社」ランキングベスト100に選出された(中規模部門:従業員100~999名部門で第8位)、ケンブリッジ・テクノロジー・パートナーズの人事評価制度もあわせてご覧ください。

ここでは、部下からの納得度向上に有効な、3つの人事評価を紹介します。

(1)バリュー評価

バリュー評価とは、企業の価値観(バリュー)をもとに行動規範を設定し、従業員がどの程度行動規範を実践できたかを評価する制度です。

企業が従業員に求めている要素を軸に評価するため、売り上げや粗利といった数字で表れる成果だけではなく、業務時の姿勢やプロセスも評価可能です。裏を返せば、数字で結果が出ている従業員であっても、企業の価値観に即していない姿勢であれば、評価が下がる可能性があります。

数字と行動の成果のギャップによる不満が生まれないためにも、「価値観」という要素を具体的な行動規範として明示しておきましょう。

ヤフー株式会社では、ミッション・ビジョン・ステートメントという3つの指針を「ヤフーバリュー」として、人事評価制度に取り入れています。

(2)360度評価

360度評価とは、上司や人事担当者だけでなく同僚や部下など、評価対象である従業員にかかわる複数人によって評価する制度です。多面的な評価を得られるため、より公正で客観的な結果になりやすいといえます。

職場で部下と過ごす時間や、テレワークで普段の業務態度を見る機会が少ない場合にも有効です。上司が気づけなかった要素や、現場での姿勢を評価できるといったメリットもあります。

360度評価実施の際は、評価制度を高めるために、評価者となる従業員にも具体的な判断方法を共有しましょう。

なお、複数人による評価制度の採用時は、組織内で不信感が生まれないよう、ポジティブな言い回しでのフィードバックも忘れてはいけません。

(3)コンピテンシー評価

コンピテンシー評価とは、職務ごとに好業績を収めている従業員をモデルに設定し、「モデルのような行動が取れているかどうか」を判断する方法です。スキルや知識を評価する「職能資格制度(能力評価)」とは異なり、「成果をあげる人材の行動傾向」を基準とします。

例えば、ストレスの管理方法やコミュニケーション能力、タイムマネジメントスキル、統率力といった評価項目があげられます。部下にとっては目指す人材像が具体的になり、上司にとっては人材マネジメントの指針が得られるでしょう。

人事評価について、基本となる知識から参照したい方は以下の記事をお読みください。

評価方法だけではなく、従業員の理解度も重要

いずれの評価方法を採用した場合でも、全従業員にとってわかりやすい制度運用が不可欠です。評価基準やプロセスを見える化し、納得感の向上が重要となります。そのために、評価テンプレートの作成から進捗管理、集計などが実行可能なツール活用も検討してみましょう。

例えば、SmartHRの人事評価には下記のような機能が備わっています。

- 部署や雇用形態に合わせた、複数の評価テンプレート作成

- 期日を過ぎた未記入者へ、リマインド設定

- コメント機能による、かんたんなフィードバック

- 従業員の負担が少ない、スマートフォンでの入力

お役立ち資料

間違った運用していませんか?成果にこだわる人事評価制度導入の手引き

この資料でこんなことがわかります

- 人事評価の重要性

- 人事評価制度は6つの手順で導入する

- 導入手順解説

- 運用でつまずいたときの確認ポイント

- SmartHRの人事評価機能で課題解決

FAQ

Q. 人事評価で部下がやる気をなくすのはなぜ?

評価基準があいまいであったり、上司の主観的な判断であったりする場合に、部下はやる気をなくしてしまう傾向にあります。

Q. 人事評価の結果を部下に伝える際、気をつけることは?

否定的な言葉は使わず、よい点を積極的に伝えましょう。今後の課題や改善方法を部下と一緒に考える時間を設けることも大切です。

Q. 部下のやる気を維持するため、普段からやっておくべきことは?

普段から部下の業務姿勢をよく観察し、よい点を褒めましょう。また、「やる気あるの?」「どうしてできないの?」といった責めるような言い回しは避けるべきです。