従業員エンゲージメントが競争力強化に欠かせないワケ。7つのアプローチ方法

- 更新日

- 公開日

この記事でわかること

- 従業員エンゲージメント向上がもたらすメリット

- 従業員エンゲージメント向上に役立つアプローチ

- 従業員エンゲージメント向上につながる実践例

目次

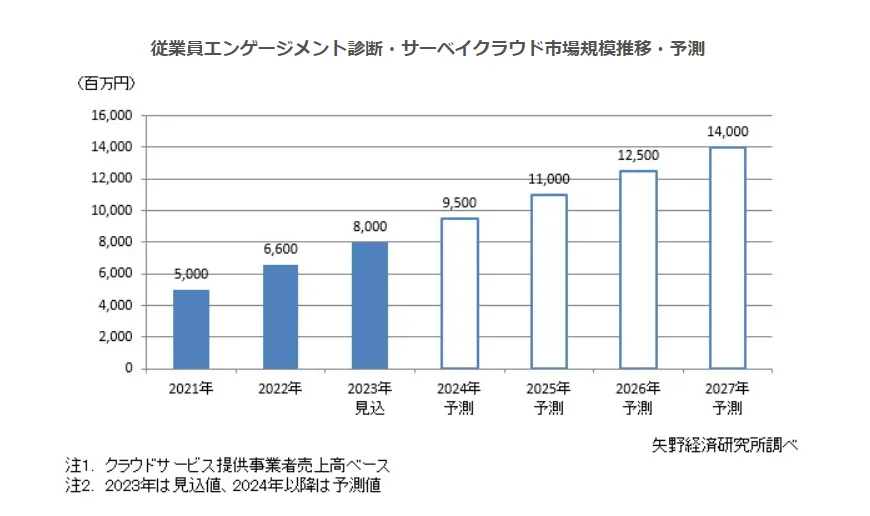

優秀な人材定着や顧客満足度の向上などにつながる「従業員エンゲージメント」。従業員エンゲージメントにかかわる診断ツールやサーベイクラウドの市場規模は年々増加しており、企業の競争力向上において重要な要素になっています。

本稿では、従業員エンゲージメントが企業競争力強化に欠かせない理由とともに向上させる方法、メリットについて解説します。

従業員エンゲージメントとは、自社貢献への意欲

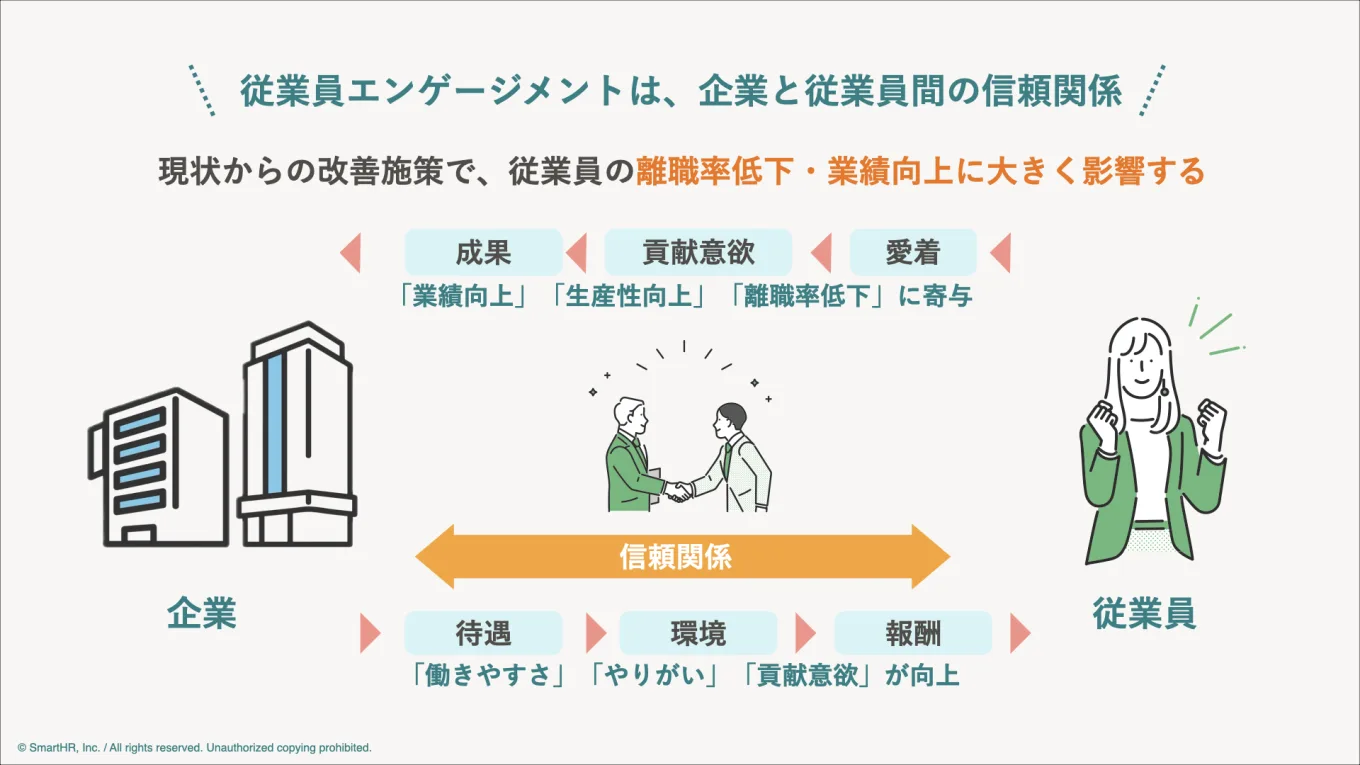

「従業員エンゲージメント」は、従業員が企業理念や方向性に共感し、「自社に貢献したい」と思う自発的・能動的な意欲を指す言葉として用いられます。「企業への愛着」や、企業と従業員との「つながりの強さ」という意味も含まれます。

従業員のモチベーションは企業成長の一翼を担います。従業員エンゲージメントの高い従業員が多いほど、サービスや製品の質が向上し、業績にもよい影響を与えます。また従業員は自社へ愛着をもつことから離職率が低下し、企業の持続的な競争力の維持にもつながります。

そのようななか、米国・ギャラップ社の調査によると日本の従業員エンゲージメントは各国と比較して非常に低い水準にとどまっています。

企業成長を望むのであれば、従業員エンゲージメントの向上が必要となるでしょう。

従業員エンゲージメントと従業員満足度(ES)の違い

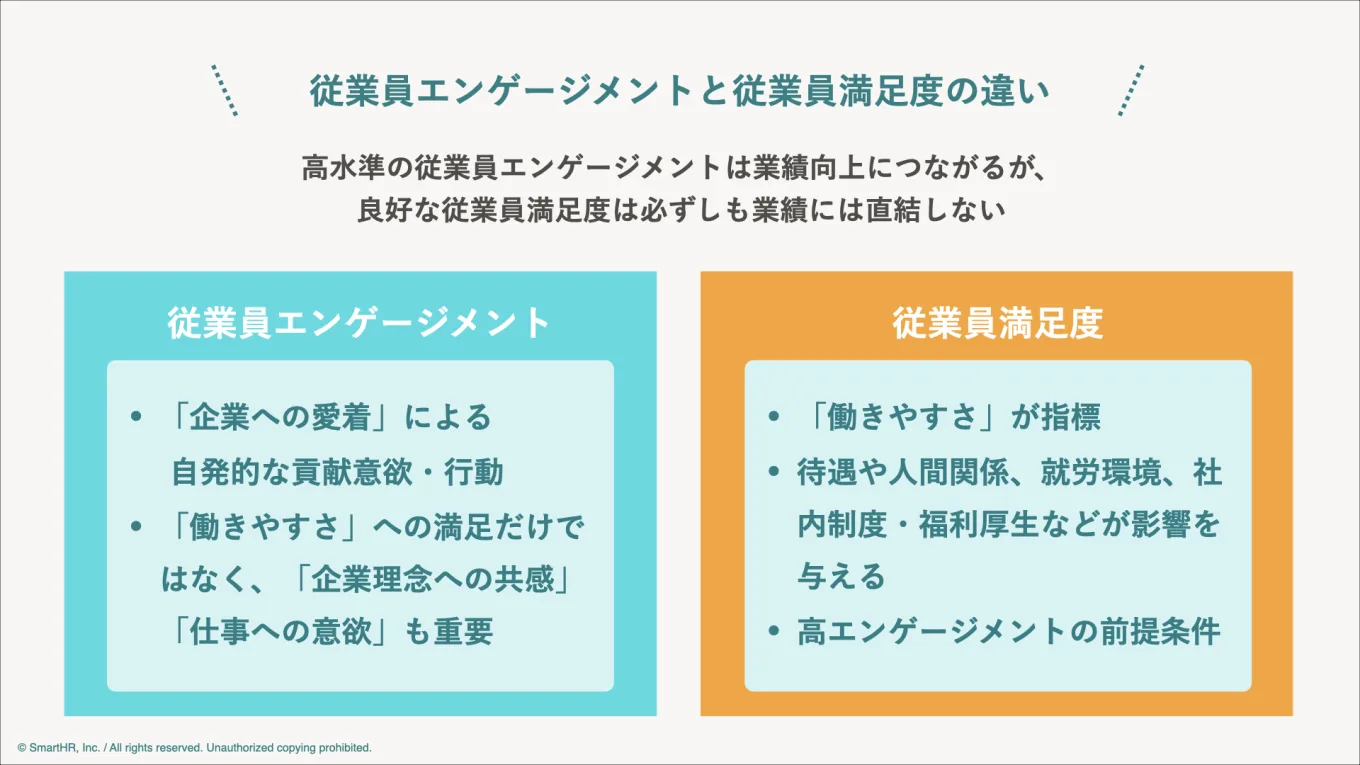

「従業員満足度(Employee Satcifaction)」は、従業員の仕事や職場に対する満足度を表す指標です。労働環境や職務内容、給与待遇、人間関係などに満足しているかが指標として挙げられます。

従業員エンゲージメントは、「企業への愛着」から起こる自発的な貢献意欲や行動を指しますが、従業員満足度はあくまで満足度を表す点に違いがあります。

従業員満足度は、企業への「愛着」や「信頼感」を表すエンゲージメントの前提条件といえる要素で、一般的に満足度が高いと従業員エンゲージメントも高い傾向にあります。

従業員エンゲージメントとワークエンゲージメントの違い

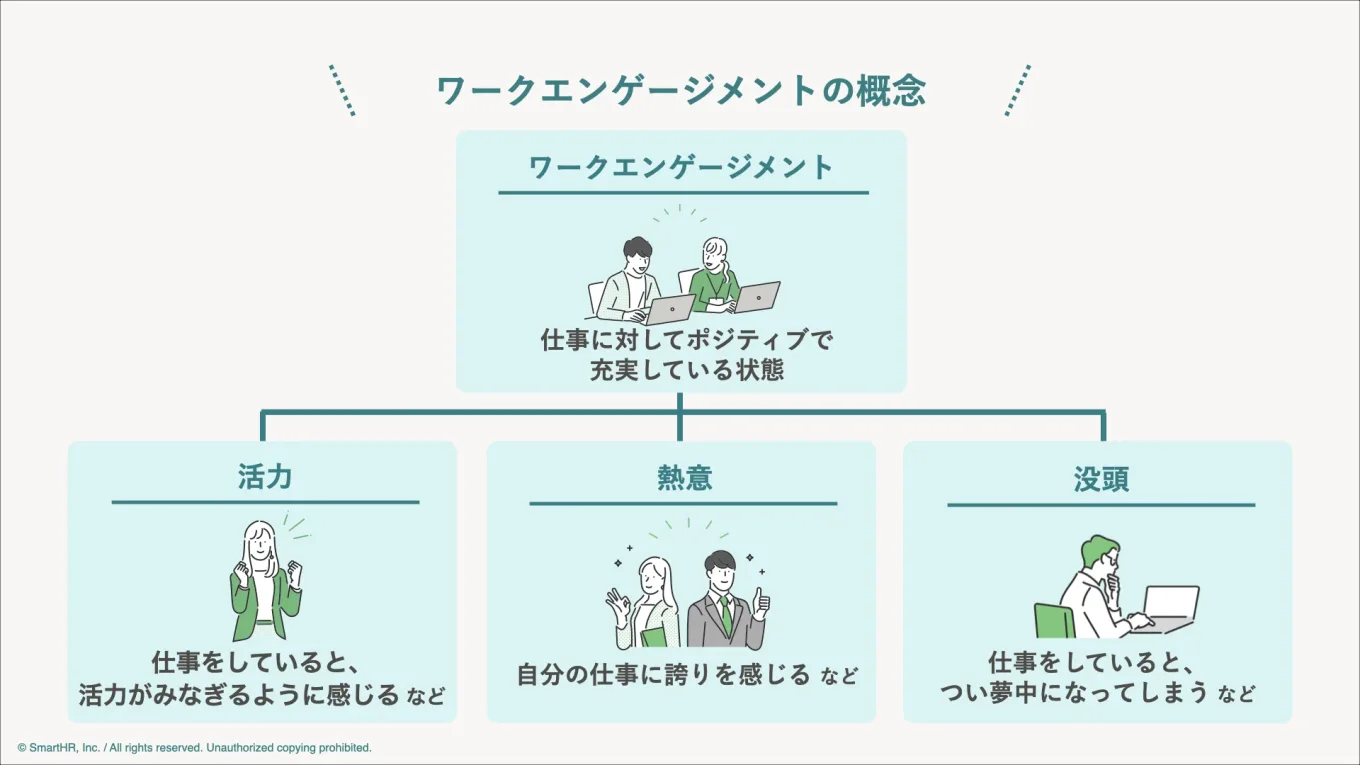

ワークエンゲージメントは、従業員の仕事に対するポジティブで充実した心理状態を指し、活力・熱意・没頭の3要素によって構成される概念です。「企業への愛着」から起こる自発的な貢献意欲とされる従業員エンゲージメントとは意味が異なります。

違いはありますが、どちらも仕事に積極的に取り組む状態であるため企業にとってプラスに働きます。ワークエンゲージメントは、企業理念や方向性に共感するなど多くの要素を含む従業員エンゲージメントの一部と捉えることができます。

従業員エンゲージメントが重視される理由

矢野経済研究所の「従業員エンゲージメント市場に関する調査を実施(2023年)」によると、従業員の現状を把握できる従業員エンゲージメント診断やサーベイクラウドの国内市場規模は右肩上がりです。企業が従業員エンゲージメントを重視している傾向がわかります。

終身雇用制度の崩壊や働き方の多様化により、キャリアアップのための転職などが一般的になりつつあります。優秀な人材の定着率をいかに高められるかは各企業の重要な課題です。

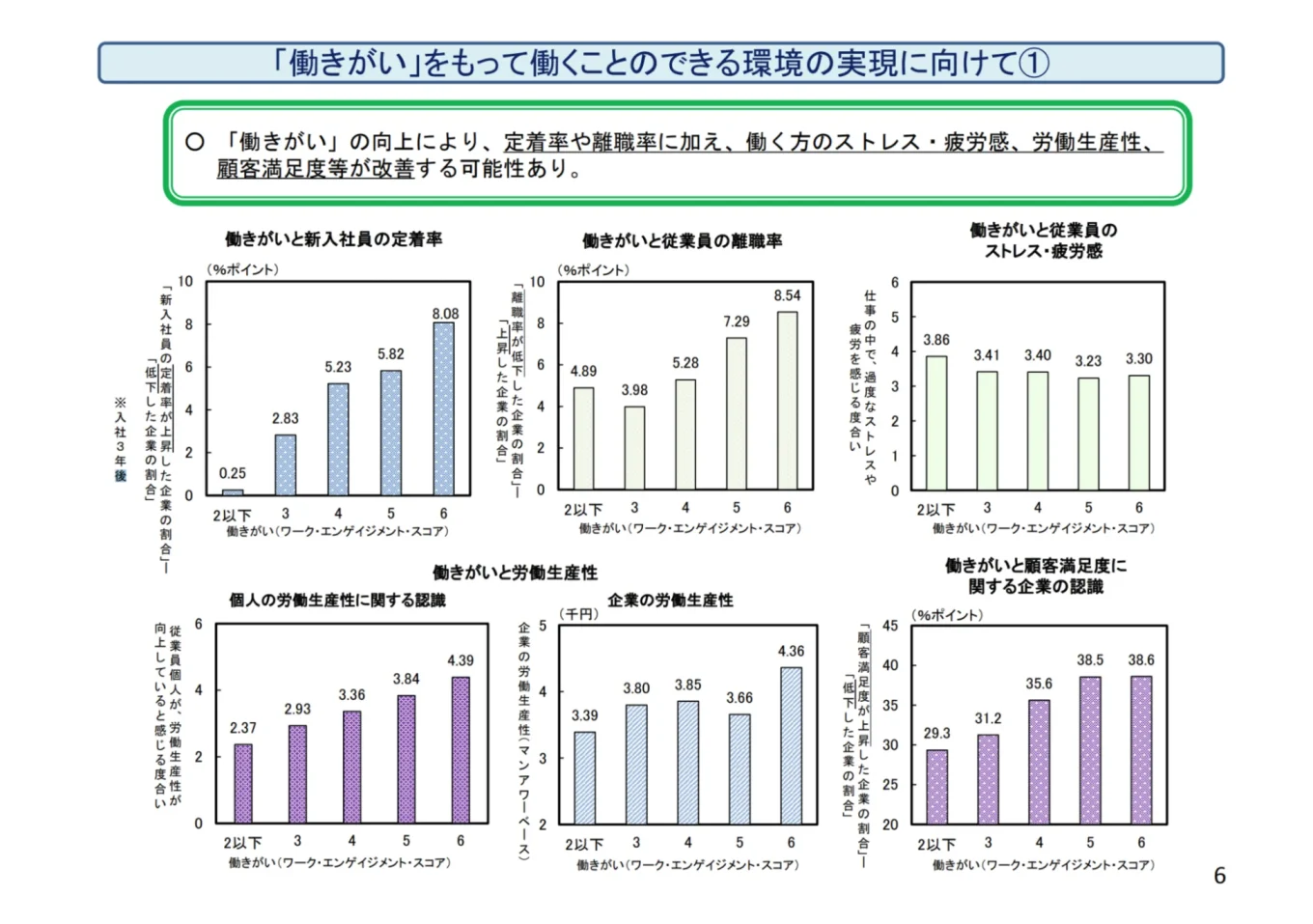

優秀な人材を引き留めるには「その企業にとどまる理由」が必要ですが、従業員エンゲージメントの高い社員は、企業への愛着や帰属意識から離職のリスクを抑えられます。厚生労働省による調査「令和元年版 労働経済の分析-人手不足の下での「働き方」をめぐる課題について-」でも、高い働きがい(従業員エンゲージメントの一部)が離職低下に寄与するとされています。

また、変化の激しい時代において自発的・継続的にスキルアップを行うキャリア自律を促し、モチベーションの高い社員を育成できる点も従業員エンゲージメントが重視される理由です。

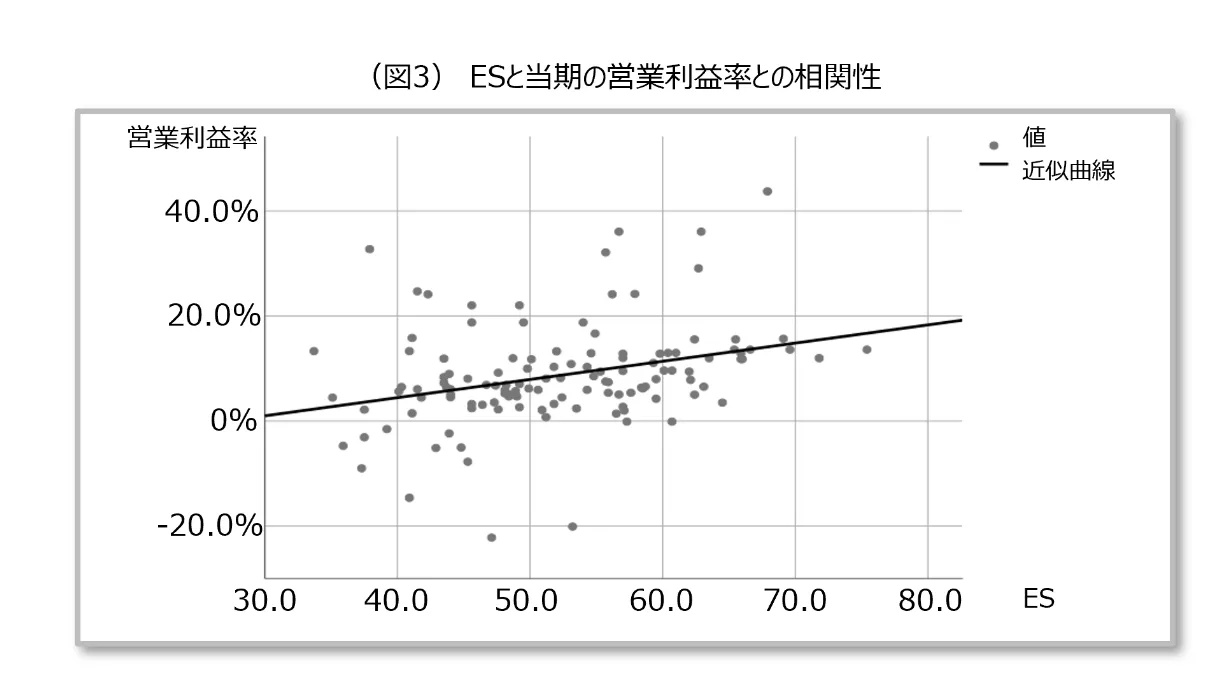

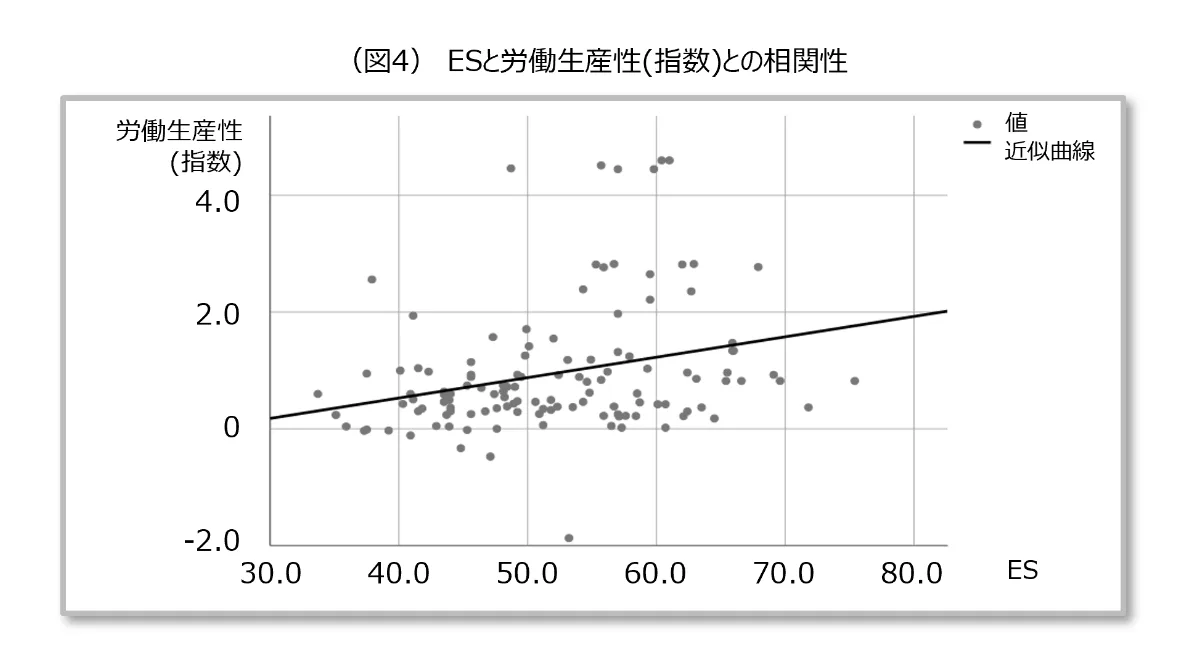

モチベーションエンジニアリング研究所の「従業員エンゲージメントとキャリア充足度」における研究結果では、従業員のエンゲージメントスコア(ES)が高いと営業利益率や労働生産性が向上することが証明されています。

「エンゲージメント」については、以下の記事でより詳しく紹介しています。

従業員エンゲージメントの3要素

従業員エンゲージメントは、「理解度」「共感度」「行動意欲」の3つの要素で構成されています。それぞれについて詳しく解説します。

理解度

「理解度」とは、従業員が企業のビジョンや方向性を理解し、支持している度合いです。従業員エンゲージメントに不可欠な理解度により、当事者意識が生まれます。理解度を高めるには明確な企業理念や経営方針を発信し、従業員に伝えていくことが重要です。

共感度

「共感度」とは、従業員が企業や一緒に働く仲間に対して帰属意識や愛着を感じている度合いです。共感度は、円滑な社内のフォロー体制やコミュニケーションによって高まり、組織の活性化や一体感を生む要因になります。

行動意欲

「行動意欲」とは、企業の成功のため、自分にできることや求められる以上のことを自主的にやろうとする状態です。企業のために自ら考え行動したことに対し、評価が得られると達成感が生まれます。企業に対する愛社精神はより強まり、行動意欲も増します。

(参考)日本企業がエンゲージメント経営を実践する5つの要諦 - 岡田 恵子、吉田 由起子

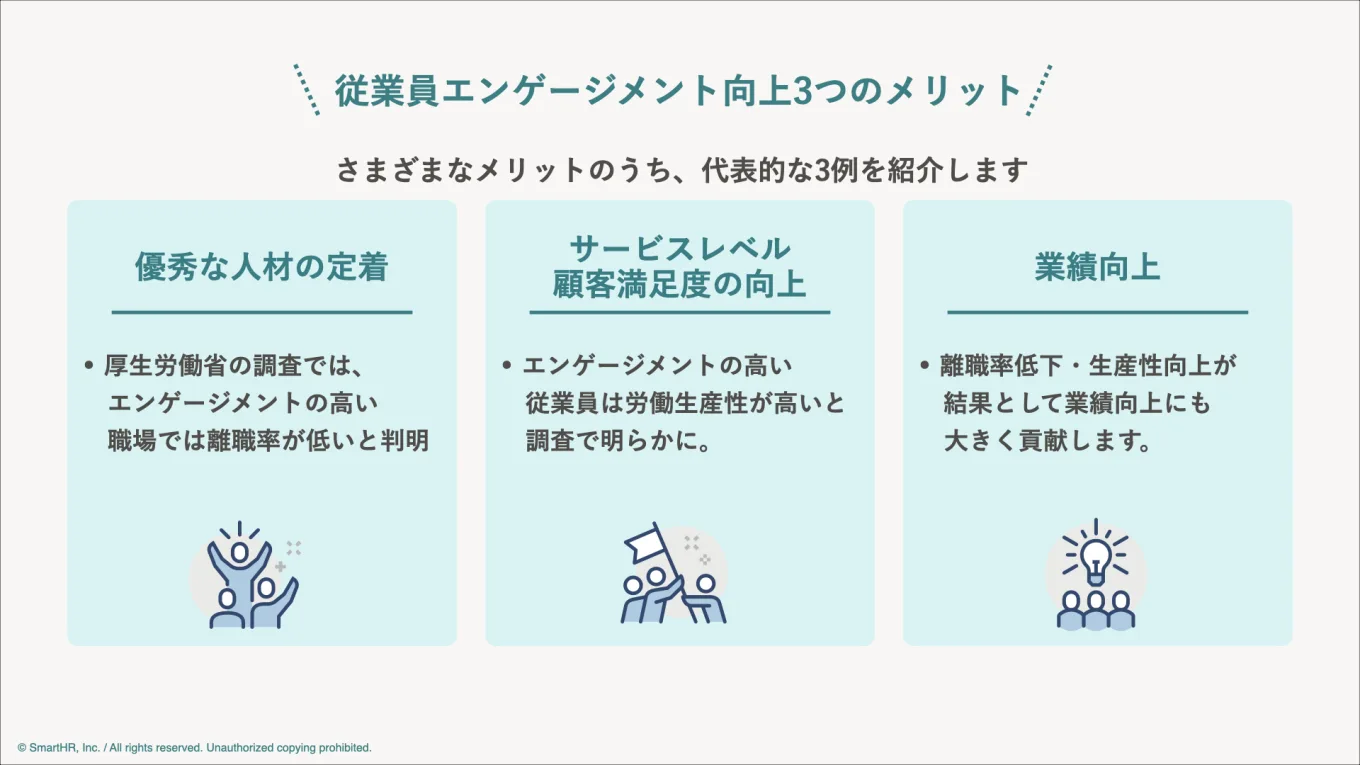

従業員エンゲージメントを向上させる3つのメリット

1.人材が定着しやすい

従業員エンゲージメントは、働きやすさや働きがいなどによって高めることができ、これらの環境が満たされるほど人材の定着へとつながります。

また、従業員エンゲージメントが高い状態だと、企業への帰属意識や貢献意欲が強くなるため、転職欲求も低下します。企業の業績や発展のためには優秀な人材の流出を防ぎ、人材不足を招かないことが重要です。

2.サービスレベル・顧客満足度が向上する

従業員エンゲージメントが向上すると企業への貢献意欲が高まり、モチベーションアップにつながります。仕事のパフォーマンスを高く維持できるため、サービスレベルや品質の向上に期待がもて、結果として顧客満足度にもよい影響を及ぼします。

3.業績が向上する

優秀な人材が定着し、サービスレベルや品質の向上、顧客満足度が上がることで必然的に業績にもよい効果をもたらします。

慶應義塾大学 大学院経営管理研究科/ビジネス・スクール 岩本研究室とモチベーションエンジニアリング研究所による共同研究「エンゲージメントと企業業績」においても、従業員エンゲージメントの向上は営業利益率にプラスに働くことがわかっています。

従業員のエンゲージメントを高める7つのアプローチ

1.従業員の現状を把握する

従業員のエンゲージメントを効率よく高めるには、まず現状把握からはじめましょう。従業員エンゲージメントを調べるには、サーベイやアンケートの利用が有効です。調査結果からみえた課題に対し、施策を検討し実施します。

効率的に従業員の現状を把握するには従業員サーベイツールの利用が有効です。事前に質問内容が用意されているSmartHRの従業員サーベイを詳しく知りたい方は、以下の資料をご覧ください。

3分でわかる! SmartHRの従業員サーベイ

2.企業の経営方針、考えを従業員に浸透させる

従業員エンゲージメントは、企業の目指す方向やビジョンなどが正しく共有されていないと低下する恐れがあります。従業員との間で認識のズレを防ぐには、経営方針や考えを正確に伝え、浸透させることが重要です。機会を設け、企業の方針と矛盾がないかの振り返りも大切です。

3.経営方針、考えに沿った人事評価を行う

企業への愛着や貢献意欲をもつ従業員に対して、経営方針や考えに沿った人事評価も大切です。「自身の働きが正当に評価されている」と従業員が感じられると、エンゲージメントは自然と高まります。

尽力したものの低い人事評価となった場合、従業員エンゲージメントは低下し、離職の原因にもなるでしょう。納得感のある人事評価制度の整備と実行が求められます。

4.従業員個人の価値観の尊重

従業員エンゲージメントは企業への愛着や帰属意識につながりますが、従業員個人の考え方や価値観を否定する概念ではありません。各従業員の考え方・価値観を尊重しながらも経営理念やビジョンを浸透させ、同じ方向に進むことが大切です。「自分らしい働き方を認めてくれる」との安心感が従業員エンゲージメントを向上させます。

5.従業員間のコミュニケーションを促進させる

愛社精神が強くても、社内の仲間について理解がなければ愛着もわきません。仕事は仲間と連携しながら進めることも多いため、コミュニケーションを促進させ関係性が深まれば帰属意識も高まり従業員エンゲージメントの向上にもつながります。

リモートワークが中心の企業の場合、従業員同士のコミュニケーションを深める施策として1on1ミーテ ィングや社内SNSの活用など工夫が必要です。

「1on1ミーティング」については、以下の記事でより詳しく紹介しています。

6.マネジメント層のフィードバックスキルを高める

従業員の働きに対してフィードバックする際、正当な評価だと感じさせられるかはマネジメント層のスキルに左右されます。フィードバック能力を高めるにはマネジメント層向けの研修の実施も有効です。

すぐれたフィードバックは、従業員に自分の貢献が評価されていると感じさせるとともに、さらなるチャレンジへのモチベーションも高めます。従業員の意欲や自発的な行動も増えていくでしょう。

「フィードバック」については、以下の記事でより詳しく紹介しています。

7.働きやすい環境を整える

従業員エンゲージメントを高めるには、「働きがい」の前提となる働きやすい環境が欠かせません。多様な働き方を実現するフレックスタイム制度やリモートワークの導入など、個人の状況や希望に合わせた柔軟な対応が求められます。働きやすい環境を整えると、生産性の向上に直結し、エンゲージメント向上にもつながります。

「エンゲージメント向上」については、以下の記事でより詳しく紹介しています。

従業員エンゲージメント向上の実践例

「聴く」を通じて従業員エンゲージメントが向上

エール株式会社 篠田真貴子氏の講演では、従業員エンゲージメントを高めるうえで「聴く」行為はマストであると解説しています。

「聴く」は「聞く」と異なり、話し手が意見や持論を述べたことに対し、聴き手は「そういう考えなんですね」「そう思った背景をおしえてください」と、自分の考えや判断を一旦脇に置いて保留する方法です。

仕事をするうえで話し手の意図を汲む行為は欠かせません。社内の従業員や社外の取引先の話に対して「聴く」姿勢をとることで異なる価値観をつなげ、個人と組織のパフォーマンスを高めるメリットが得られます。

また、話し手は相手に「聴かれる」ことをとおして、職場や業務に対する発見や気付きが言語化されます。自身の認知の変化や捉え直しが起こりやすくなり、エンゲージメントの向上にも期待がもてます。

エンゲージメント向上に最も重要なポイントは

現状のエンゲージメントの正確な計測

従業員エンゲージメント向上を目指すには、現状のエンゲージメントの正確な測定が最も重要です。正しい測定でなければ、認識にズレが生じるため、どんな効果的な施策を打ってもエンゲージメント向上は期待できません。サーベイを利用するなどして従業員の現状を具体的に収集しましょう。

従業員サーベイツールは人材データにもとづいた、きめ細やかな調査が可能です。また、定期的な実施で変化を可視化でき、エンゲージメント測定を効率的かつ効果的に実施可能です。

SmartHRの従業員サーベイを詳しく知りたい方は、以下の資料をご覧ください。

お役立ち資料

3分でわかる! SmartHRの従業員サーベイ

SmartHRの「従業員サーベイ」なら、SmartHR本体に登録された従業員へ簡単にアンケートを配信、部署や役職などの情報をもとに様々な分析が可能。その特徴や活用例について3分で解説します!

【こんなことがわかります】

- なぜ「従業員サーベイ」なのか?

- SmartHRの「従業員サーベイ」の特徴

- 「従業員サーベイ」のご活用イメージ

- 「従業員サーベイ」実際の画面

FAQ

Q1. 従業員エンゲージメントの要素は?

A. 従業員エンゲージメントは、「理解度」「共感度」「行動意欲」の3つの要素で構成されています。 従業員が企業のビジョンや方向性を理解することや、帰属意識によって求められる以上のことを自主的にやろうとする意欲などが該当します。

Q2. 従業員エンゲージメントと従業員満足度の違いは?

A. 従業員満足度」は、仕事や職場に対する満足度を表す指標です。一方、従業員エンゲージメントは「企業への愛着」から起こる自発的な貢献意欲や行動を指します。従業員満足度はあくまで満足度を表すものでその点に違いがあります。

Q3. 従業員エンゲージメントを向上させるメリットは?

A. 従業員エンゲージメントを向上させるメリットは以下の3つです。

- 人材が定着しやすい

- サービスレベル・顧客満足度が向上する

- 業績が向上する

優秀な人材が定着し、サービスレベル・顧客満足度が上がることで必然的に業績にもよい影響をもたらします。