人事考課とは?目的、制度の導入方法、考課のやり方と注意点をわかりやすく解説

- 更新日

- 公開日

目次

従業員の能力や勤務態度を評価する制度を「人事考課」といいます。給与や賞与の査定に不可欠であるとともに、従業員の成長を促す人材配置やマネジメントにおいても重要な制度です。

本記事では、従業員を適切に評価するうえで知っておきたい「人事考課」の基礎知識を解説します。

人事考課とは?

人事考課とは、ひと言で表すと「従業員の能力や勤務態度に対する評価を行う制度」です。1年や半年単位の定期的な査定を指す言葉でもあります。

高原暢恭氏の『人事評価の教科書』では、「人事考課」の「考課」という言葉は、「『課』を『考』える」。つまり課題を考えることも意味すると述べられています。冒頭に述べたとおり、人事考課は人材育成の観点でも重要な制度といえるでしょう。

人事考課の歴史

人事考課の歴史は1930年代にまでさかのぼります。アメリカで労働者管理の方法論を学んだ荒木東一郎氏が、従業員の不満の要因は従業員間の不公平にあるとして、客観的な賃金制度を検討。その実現のために「人事考課制度」を確立したという説があります(※)

(参考)日本における管理運動推進者達の活動と系譜―上野・荒木・井上の活動に即した整理– 原田治人

また、高原暢恭氏は『人事評価の教科書』のなかで、日本の人事評価の考え方は、年功主義から能力主義、成果主義への移行とともに変化してきたと解説しています。

たとえば日本の国家公務員は、1947年に成立した国家公務員法により、仕事の成果を評価する制度が採用されていましたが、実際は年功により昇進や昇格が決まる傾向にありました。(※)そこで年功序列の評価制度から能力・実績を反映する方式への移行を目指し、2009年度から新たな「人事評価制度」の導入が始まりました。2016年度から地方公務員にも導入が進んでいます。

(参考)公務員の人事管理制度 - 太田肇

もちろん成果主義に則った人事考課も完璧ではありません。たとえば目先の成果を優先して中長期的な成長や成果が見込めなくなる、個人成績を重視して社内の空気が悪化するなどが挙げられます。

より自社にあった人事考課制度の構築は、多くの企業にとって重要な課題だといえるでしょう。

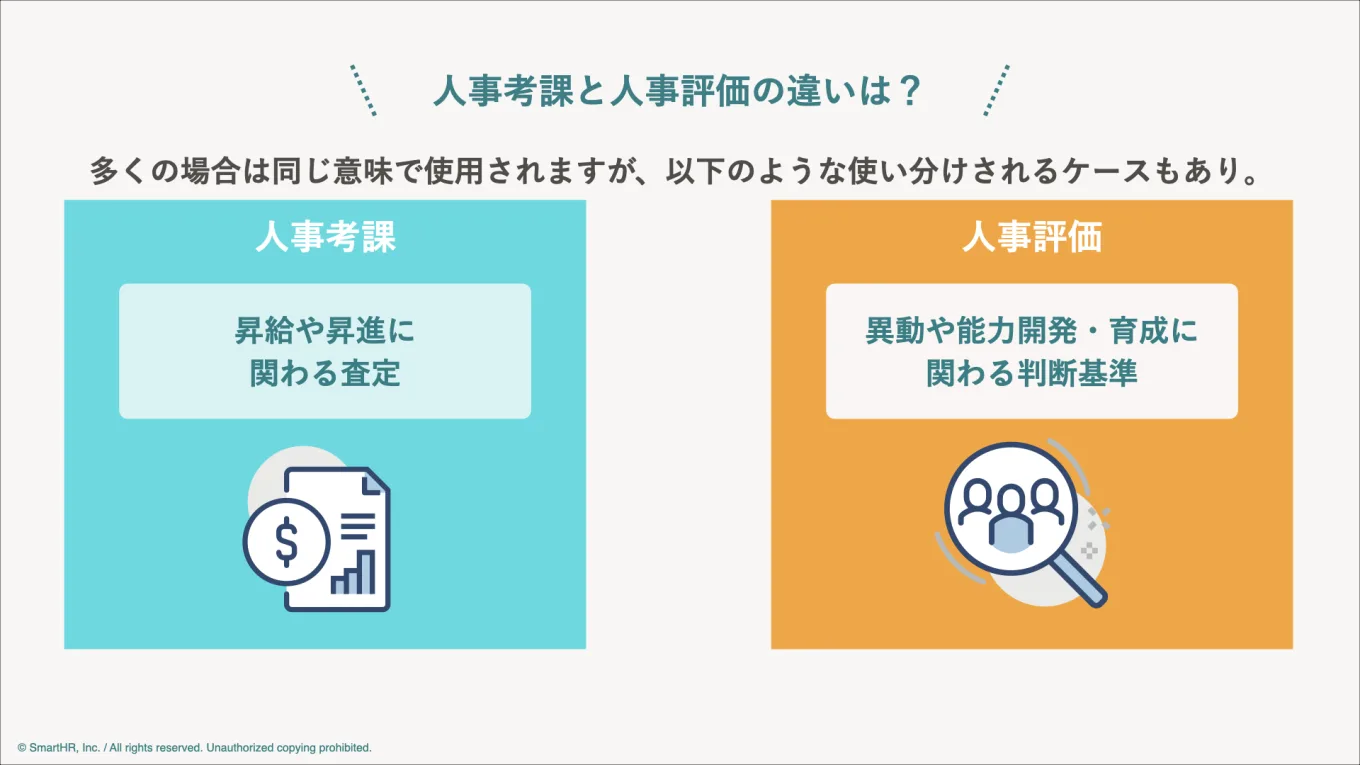

人事考課と人事評価は違う?

「人事考課」と似た言葉に「人事評価」があり、多くの場合、同じ意味で用いられています。厳密な定義はありせんが、昇給や昇進に関わる査定を「人事考課」、異動や能力開発・育成のための判断基準を「人事評価」として区別しているケースもあります。

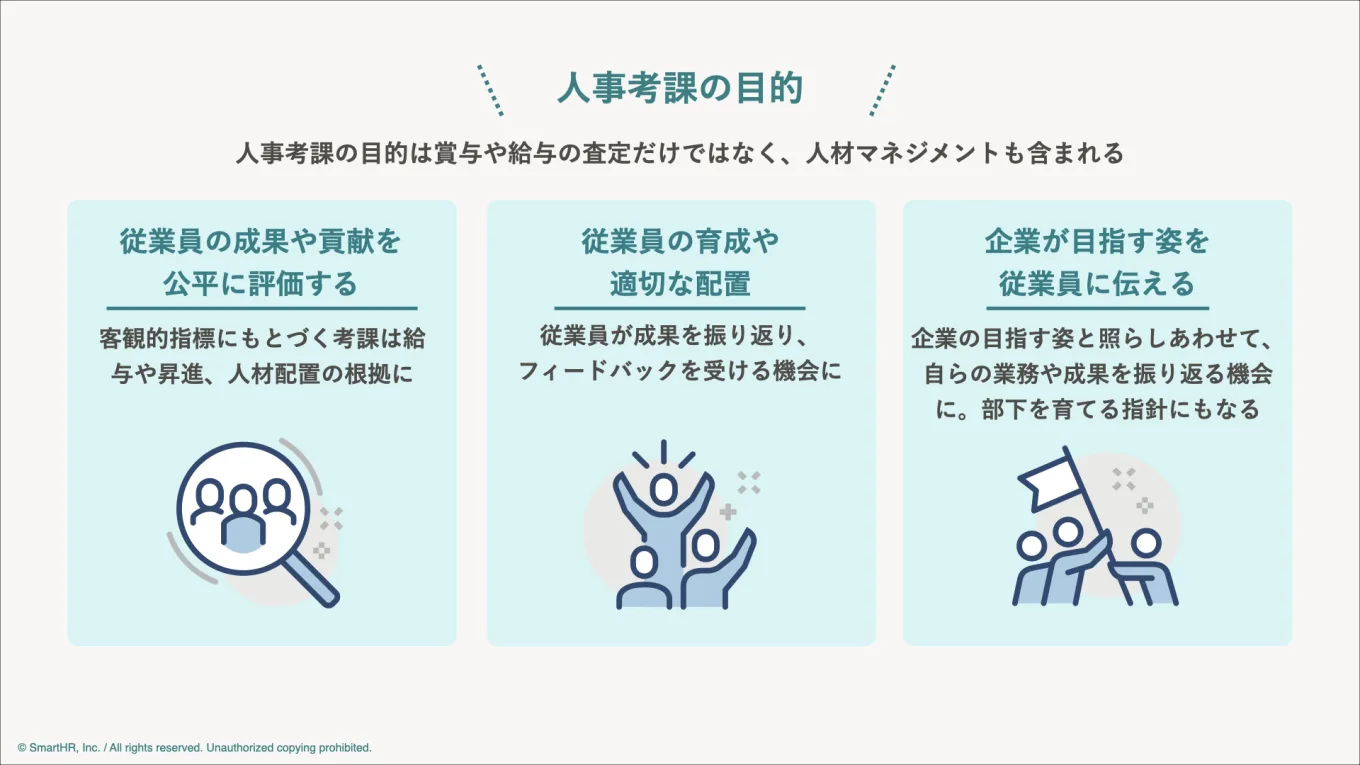

人事考課の目的

(1)従業員の成果や貢献を公平に評価する

人事考課は企業が定めた基準に従い、公平・公正に従業員の評価や行動、態度などを評価するために行われます。客観的な指標にもとづく考課は、給与や昇進、人材配置の根拠となります。

(2)従業員の育成や適切な配置

人事考課は従業員が成果を振り返り、フィードバックを受ける機会となります。成長に向けた行動の変化を後押しできるでしょう。

また、育成のための人員配置においても、人事考課の結果は役立つでしょう。配置以外に、達成度に応じた研修やマネジメント方法の再検討など、組織づくりにも活かせます。

(3)企業が目指す姿を従業員に伝える

人事考課の基準に企業として目指す姿や価値観が反映されていれば、考課を通して従業員がそれらを意識する機会が増えます。企業の目指す姿や価値観と照らしあわせて、自らの業務や成果を振り返る機会にもなり得ます。

また、企業の目指す姿やあるべき社員の姿が明確になるため、上司もどのように部下を育てればいいかの迷いも軽減されるでしょう。

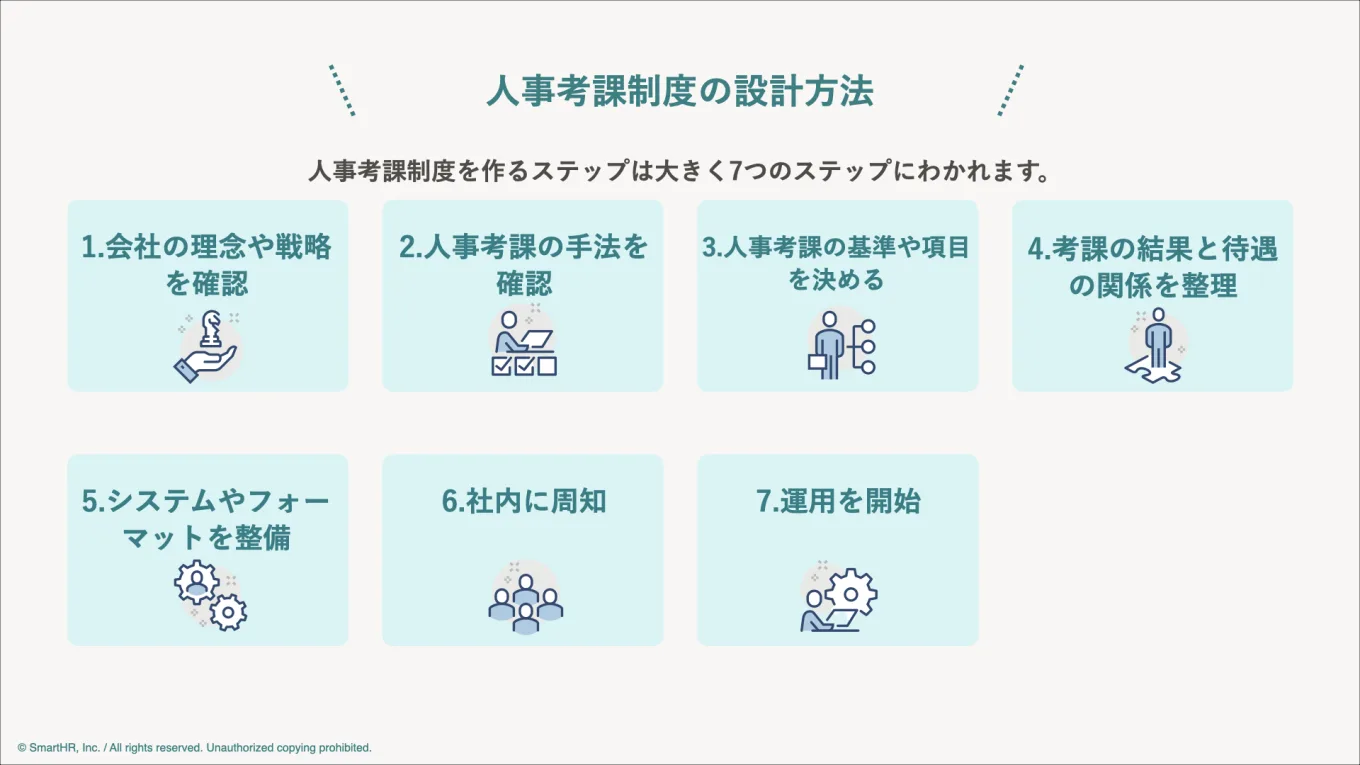

人事考課制度の設計方法

人事考課制度を作るステップは大きく7つのステップにわかれます。

(1)前提:会社の理念や戦略、理想とする人材要件を確認

組織の掲げる理念や戦略は、社内でどのような人を評価するか、育てていくかの基準となります。既存の経営理念やミッションに込めた意図や想い、経営計画などを確認しましょう。

また、理念の実現や戦略の遂行にあたって、どういった人材像が求められるのか。どういった能力や特性が重要であるかの整理も重要です

(2)前提:人事考課の手法を確認する

人事考課にはさまざまな手法がありますが、大きくわけると下記の3つが挙げられます。

- 業績考課(または成績考課)とは、達成した仕事の成果を評価するものです

- 能力考課は、仕事を通じて得たスキルや知識、資格を評価するものです

- 情意考課は、情意考課は、仕事への向き合い方や意欲を評価するものです

実現したい理念や戦略、それに対する現状の課題を踏まえて、どの手法を用いるのかを検討しましょう。たとえば業績考課を主としつつも、企業のバリューに沿った行動を評価する情意考課を用いるなど、複数の手法を組み合わせるケースも多々あります。

(3)人事考課の基準、項目を決める

人事考課の手法を決めたら項目を設定していきます。職種ごとに求める人材像に沿って、評価項目を設定していきましょう。

たとえば営業職の業績考課であれば新規成約数、技術職の能力効果であれば保有資格などが評価項目になるでしょう。

また、管理職に対しては情意考課にメンバーとのコミュニケーションにまつわる項目を入れるなど、職階に応じた調整も効果的です。

項目については、下記記事にてより詳しく解説しています。項目設定に悩んだら、ぜひ参考にしてください。

(4)考課の結果が、給与などの処遇にどう関係するかを整理する

ここまでで評価制度の枠組みが作成できたら、人事考課と待遇の関係を整理します。

人事考課の結果を従業員の給与や職階などの待遇に反映させる場合、どのように連動するか明記した規定を作りましょう。さらに、就業規則や賃金規定の変更が必要になる場合は、労働基準監督署に届け出なければなりません。

待遇のなかでも、とくに給与や賞与との関連性はできる限りわかりやすくしておきましょう。評価の向上が収入の増加につながると従業員に伝われば、モチベーションの維持・向上が期待できます。

(5)考課のためのシステムや、フォーマットを整備する

運用のためのシステムやフォーマットの整備も重要です。少なくとも以下の項目を決める必要があります。

①人事考課の頻度

人事考課の内容を賞与に反映する企業のなかには、半期ごとに評価を実施する企業が多くあります。そのほか、1年に1度や四半期に1度という頻度も考えられます。企業の状況に即して適切な頻度を検討しましょう。

②人事考課に用いるシートの配布・集計方法

かつては紙での配布が主流でしたが、現在はExcelやGoogle フォームなどのツールを活用して、デジタル化する企業も増えてきました。とくに、多くの従業員や部門を抱える企業は、紛失や配布漏れのリスクを低減するためにもデジタル化の必要性が高いといえるでしょう。社員が増えるほど、管理者の工数も増えます。便利なツールを使って、効率化を図りましょう。

(6)社内に周知する

運用方法が決まれば、社内に周知する段階に移ります。メールや社内での掲示、ミーティングでのアナウンスなど、さまざまな場で周知しましょう。

また、お知らせから人事考課の開始までは1か月程度かけることが理想です。周知の際は社員からの質問を受け付け、評価をスムーズに進めるための準備期間としましょう。

(7)運用を開始する

人事考課制度は一度導入したら終わりではなく、業績や従業員数など、企業の成長や変化にあわせたメンテナンスが必要です。

従業員が制度を十分に理解できているか、人事考課の項目に納得しているかを定期的にアンケートなどで聞き、考課制度がうまく機能しているか継続してチェックしておきましょう。

人事考課制度を見直すヒント

人事考課制度を設計したい、すでに運用している制度を見直したいという場合には、何から考えればよいでしょうか。以下のような検討項目が挙げられます。

(1)人事考課の目的は明確か?

「なんのために人事考課を実施するのか」「人事考課を通してどのような影響を会社に及ぼしたいのか」を考えておきましょう。

例えば、人材配置や育成、賞与の査定、業務効率化による企業業績アップ、社員のモチベーションを高めて離職率を下げるなどが考えられます。

あらかじめ社内の課題を洗い出しておくと、目的もはっきりと見えてきます。

(2)会社が従業員に期待する行動は言語化されているか?

会社側が従業員に求めている行動が明確でないと、従業員も目指す方向性が見えないでしょう。やるべき業務をこなしていても、会社の方針に沿っていないために評価を下げなくてはならない、という事態にもなりかねません。評価の基準は誰にでもわかるように言語化し、日頃から意識してもらう必要があります。

そもそも人事考課は企業の成長のために設けるものでもあり、企業の方針に沿って設定する制度といえます。企業理念やミッションなど、会社が大事にしたい価値観を従業員に周知しておくことも重要です。

(3)評価基準は、職種・役職ごとに設定されているか?

職種や役職によって、業務の内容や責任の程度が変わっていきます。実態に即した評価ができるよう、職種や役職に応じた評価基準が必要です。

従業員にヒアリングをして評価すべき項目を洗い出したり、成果を上げている社員をモデルケースとして取り上げたりし、基準を明確にしていきましょう。

また、評価を設計する際は、まず「等級」に応じた評価項目を策定します。等級は仕事の成果や能力や職務、役割によって社員を格付けするもので、役職や処遇を決めるために必要です。

一般的に、等級と役職は相関関係にあり、例えば、1等級は、主任クラスを2等級、係長を3等級といったように、組織構成に合わせて設定していきます。この等級設定の妥当性も確認しておく必要があるでしょう。

(4)評価者の主観に左右されない仕組みになっているか?

「コミュニケーション能力は高いか」「熱意を持って仕事に取り組めているか」といった項目は評価者の主観に左右されがちです。売上や契約数など定量的な判断ができない項目は、客観的な指標を設けておく必要があります。

仕事への熱意を測りたいのであれば、等級ごとに求める要求を明確にしたうえで、当該等級を下回るまたは上回る成果を上げたかどうかで判断するといった方法が考えられます。

「指示された仕事を期日までに対応したか」「指示された仕事を期日までに対応したうえで、自ら必要だと思う仕事を見つけ実行したか」など、具体的な業務でイメージできるような基準を設けておくのも効果的といえるでしょう。

(5)評価の結果を伝える面談は、従業員が安心して話せる場になっているか?

評価の理由や改善点を伝える面談の場を設ける重要性については、先述の通りです。ここで注意しておきたいのが、評価者である上司が一方的に結果を伝える場になってしまわないかという点。

評価者としては客観的で根拠ある評価だとしても、従業員本人が納得できない場合もあるでしょう。また、改善点を話し合うにしても、従業員がやりたい仕事と会社が期待している仕事が異なっている可能性もあります。

もし従業員が評価に納得しておらず、発言の場も無かった場合、上司や会社に意見を述べることなく退職という道を選んでしまうかもしれません。そうすると、評価基準が改善されないまま、従業員が定着しにくくなってしまう悪循環に陥る可能性もあります。

従業員のモチベーションや評価基準の適正化を維持するためにも、従業員が話しやすい面談の場が必要です。

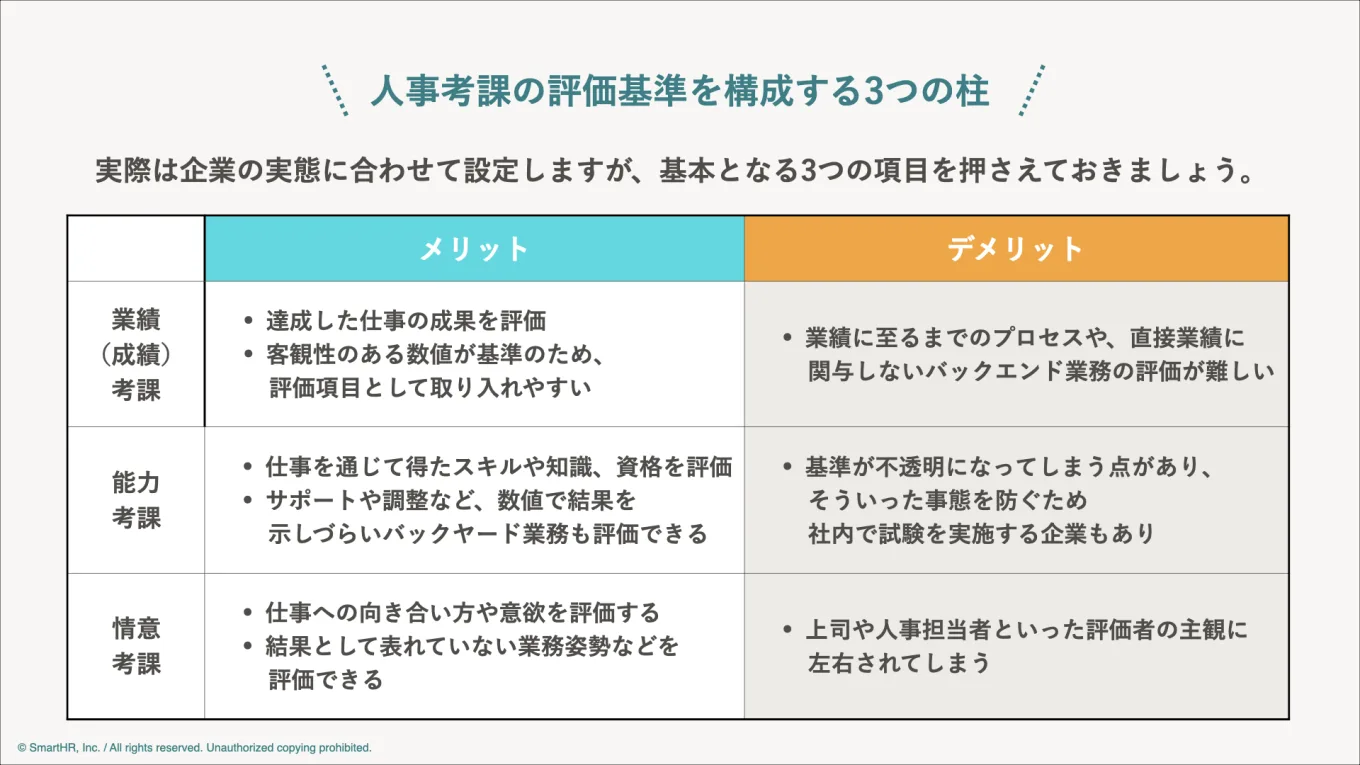

評価基準を構成する3つの柱

実際の評価項目は企業の実態に合わせて設定しますが、基本となる3つの項目を押さえておきましょう。

業績(成績)考課

業績考課(または成績考課)とは、達成した仕事の成果を評価するものです。

客観性のある数値が基準のため、評価項目として取り入れやすい点がメリットです。一方で、業績に至るまでのプロセスや、直接業績に関与しないバックエンド業務の評価が難しい点はデメリットといえます。

また、結果だけで判断してしまうと、外部環境の影響を考慮できません。

例えば、コロナ禍で時短営業をしていた飲食店では、例年通りの売上目標が達成できないケースもあったでしょう。自社が飲食業界でなくても、見込み顧客が飲食業であれば、新規契約に苦戦するなどの影響も考えられます。

能力考課

能力考課は、仕事を通じて得たスキルや知識、資格を評価するものです。サポートや調整など、数値で結果を示しづらいバックヤード業務も評価できる点がメリットです。

現在もっている能力だけでなく、理解力や企画力など、まだ表には現れていない将来性のある能力を「潜在能力」として評価する場合もあります。

デメリットとしては基準が不透明になってしまう点が挙げられますが、そうした事態を防ぐため社内で試験を実施する企業もあります。

情意考課

情意考課は、仕事への向き合い方や意欲を評価するものです。結果として表れていない業務姿勢などを評価できるメリットがありますが、上司や人事担当者といった評価者の主観に左右されてしまう点はデメリットでもあります。

なるべく客観的に評価するためには、企業が従業員に求める価値観とそれに沿った行動を明確に示しておくとよいでしょう。

評価の観点としては、以下の4つの要素が挙げられます。

- 規律性:組織のなかでルールに則った行動ができているか

- 協調性:ほかの従業員と良好な付き合いができているか

- 責任性:業務に対して責任を持ち、完遂しようとしているか

- 積極性:与えられた業務以外にも、自ら業務を見つけて動いているか

評価に対する納得度を高めるには?

前述した3つの評価基準には、上司や人事担当者といった評価者の主観によって判断する要素も含まれています。評価者によって評価が変わってしまうと、従業員のモチベーションは低下する可能性があります。

評価される従業員が納得し、より意義のある評価をするために有効なほかの評価方法を紹介します。

コンピテンシー評価

好成績を収めるなど目標にすべき行動をしている従業員をモデルとし、「モデルのような行動が取れているかどうか」を判断する評価方法です。実際に成果を出している従業員を目標とするため、目指す方向性が具体的になるメリットがあります。

評価項目としては、ストレスの管理方法やコミュニケーション能力、タイムマネジメント、統率力などが挙げられます。

コンピテンシー評価について、詳細を知りたい方は以下の記事をご覧ください。

目標管理制度(MBO)

従業員自身に目標を立ててもらい、その達成度で評価する制度です。従業員が自ら組織に貢献できることを探して目標とするため、自主性を育めるというメリットがあります。

MBOとは「Management By Objectives」の略で、「マネジメント」の発明者ともされるドラッカー氏が提唱した概念です。日本では「目標管理制度」とよばれています。

目標管理制度について、詳細を知りたい方は以下の記事をご覧ください。

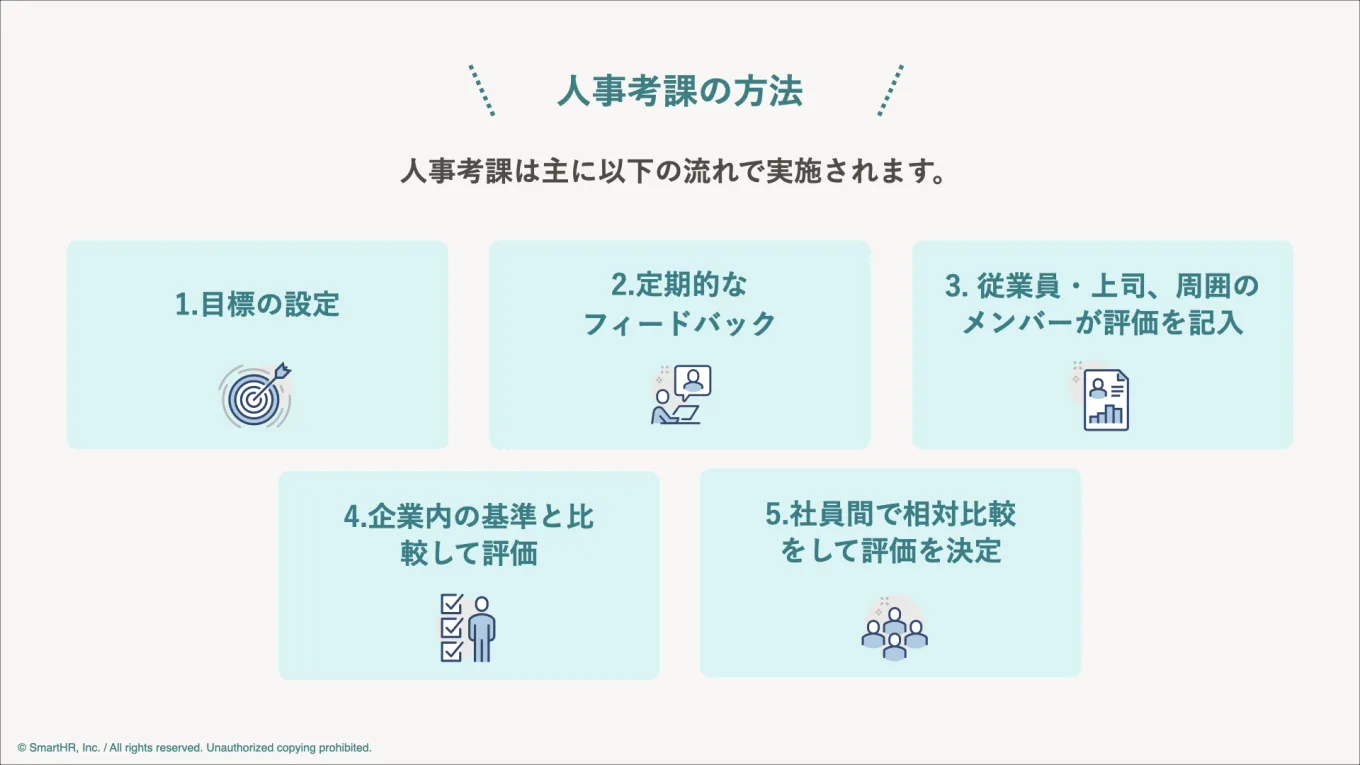

人事考課の方法

人事考課は主に以下の流れで実施されます。

(1)目標の設定

業績考課を行う場合は、あらかじめ従業員と上司が達成すべき基準を設定します。評価が何段階AからF、1から5など段階に分かれている場合は、「何を達成していたらどの段階か」を具体的に設定しておきます。なるべく数値で測れる目標を設定することで、人事考課への不満や認識のズレを防ぎやすくなります。

(2)定期的なフィードバック

目標設定から考課までの期間には定期的に達成度合いや本人の行動、態度などについて、フィードバックを伝えるのが望ましいでしょう。

これにより評価の段階で上司と従業員の間にズレを防げるのはもちろん、目標達成を手助けしやすくなります。

(3)従業員・上司、周囲のメンバーが評価を記入

人事考課の期間には、従業員と上司が本人の評価を記入します。周囲のメンバーからもフィードバックを募ることで、上司の認識していなかった評価すべき成果や行動がみえてくる場合もあります。

(4)設定した企業内の基準と比較して評価

評価内容をあらかじめ設定した企業内の基準と照らし合わせて評価を定めます。可能な限りバイアスのかかった判断を防ぐためにも、複数人で議論をするのが望ましいでしょう。

(5)同階層の社員間で相対比較して最終評価を決定

企業によって異なりますが、上記の評価など人事考課の内容は人事考課表に記入し、管理します。以下の記事では人事考課表の書き方をまとめていますので、よければあわせて参考にしてみてください。

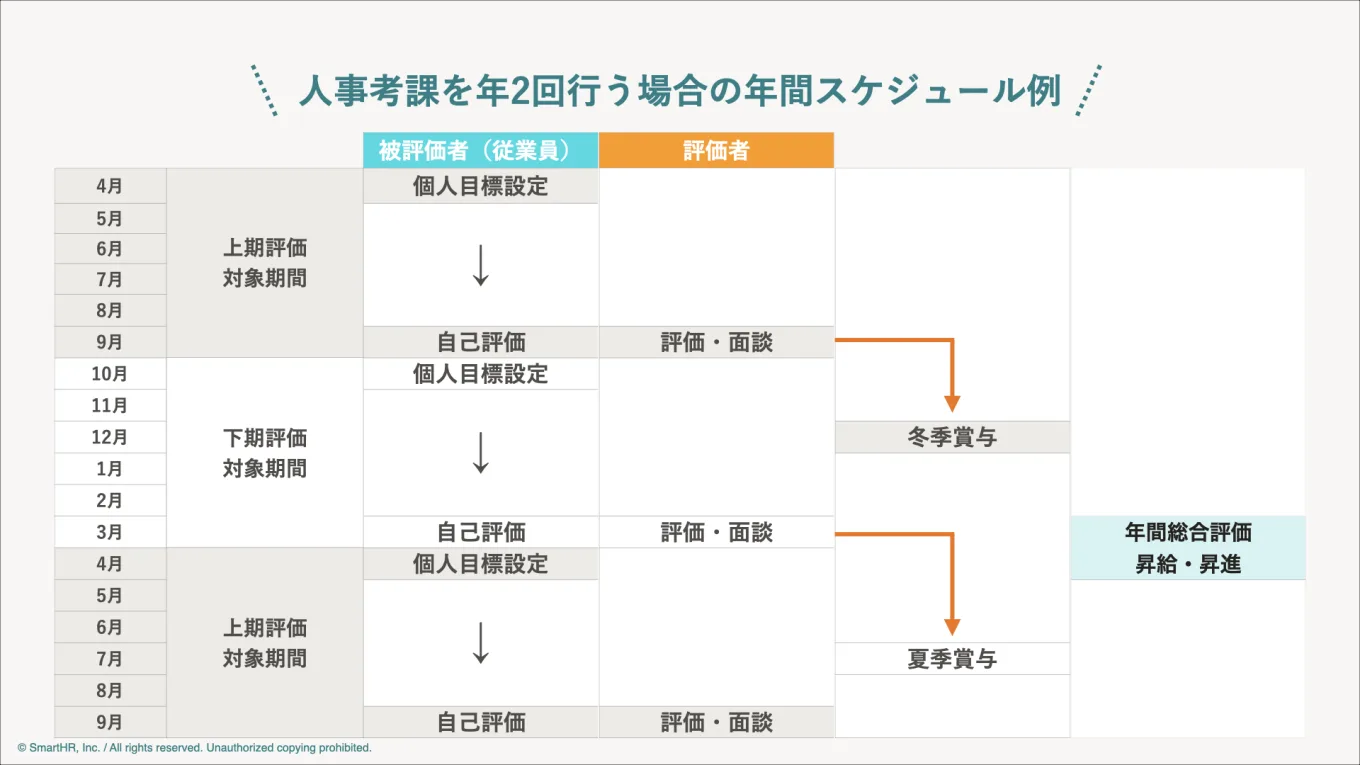

年間スケジュールの例と運用手順

実際に人事考課の導入を検討するなら、まずは年間スケジュールを設定してみるとよいでしょう。

(1)個々人の目標を設定

一方的に評価基準を押しつけるのではなく、まずは従業員自身が目標を設定し、日頃から目標を意識して業務に取り組むよう意識づけするとよいでしょう。

各年度や各期など、評価の対象期間を設定し、はじめに個人目標を立ててもらいます。評価されるタイミングで比較できるようにしておくと、達成できた点や改善点がわかりやすくなるでしょう。

(2)従業員による自己評価、他者評価

評価の時期が来たら、従業員が自分で立てた目標と照らし合わせながら、実際にどの程度達成できたか、自己評価をしてもらいましょう。目標に対して自分の仕事を振り返るよい機会でもあります。

また、主観的な判断とならないよう、同僚や部下など複数人からの他者評価を求める企業も増えています。

評価シートは紙の資料やExcelで配付するケースもありますが、記入項目の不足や回収の手間が生じるかもしれません。従業員に一括で評価シートを配布し、回収までのリマインドもしてくれるようなツールの活用もおすすめです。例えば、SmartHRの人事評価機能なら、ツール内のフォームを利用して回答を集められます。

(3)上司による評価の決定

評価を集計し、上司が最終的な評価を決定します。この際、あまりにも自己評価や他者評価と結果がかい離してしまうと、上司の主観で評価されたと感じた従業員から信頼を失ってしまう可能性があります。

実態と異なる評価をしないため、または根拠ある評価を実施するためにも、日頃から評価対象の従業員の仕事ぶりや勤務態度をよく観察し、コミュニケーションをとりましょう。

(4)面談

一方的に評価の結果だけを伝えて終わりにしてしまうと、従業員は評価に納得できず、会社や上司への不満を募らせてしまう可能性があります。

評価を終えたら、面談の時間を設けて判断の根拠を示す時間も取りましょう。よい点は素直に褒め、改善点があれば一緒に今後の対応を検討していきましょう。

部下からの意見を聞くためにも、1対1での面談が望ましいと言えます。具体的な面談の方法は下記の記事も参考にしてみてください。

運用時に気をつけたい「人事評価エラー」とは

人事評価エラーとは、評価が曖昧であったり主観的だったりするために、評価される側の従業員がやる気を失ってしまうような状況を指します。

例えば、気に入っている従業員とそうでない従業員では評価や待遇が異なってしまうといった事態が考えられます。

そのほかに人事評価エラーの具体例として、下記のような内容が挙げられます。ぜひ人事考課においても気をつけてください。

- ハロー効果:1つでもよい点があると全体がよく見える現象。同様に、1つ大きなミスがあったために、以降の仕事もミスが多いだろうと思うような現象

- 中心化傾向:5段階評価で3ばかりつけてしまうような、無難な評価をしたがる現象

- 寛大化傾向:「気に入っている部下だから」「部下に嫌われたくないから」などの理由でよい評価ばかりに偏ってしまう現象

- 逆算化傾向:昇進や賞与の基準が先にあり、それに合うよう逆算して各項目を評価する現象

- 論理誤差:評価者が思う理論で整合性をとって評価してしまう現象

- 対比誤差:評価項目ではなく、評価者自信と従業員を比べてしまう現象

- 期末誤差:評価時期に起きた出来事が評価に影響してしまう現象

上記のようなエラーを起こさないためには、設定されている評価項目を評価者である上司が正しく理解しておく必要があります。また、客観的な指標で判断できるような評価項目の設定も不可欠です。

納得感の高い人事考課制度を作るために

これまで解説してきたように、人事考課の制度を作るには検討すべき事項が多いといえます。人事エラーが起こる原因と対処法を踏まえて客観的な制度を設計したり、同業他社の給与水準や法律の問題がないかなどを確認したりと、学ぶべき要素は多岐にわたるでしょう。また、既存の評価制度と異なる考え方として「ノーレイティング(No Rating)」なども注目されています。

参考記事:年1回の業績評価・相対評価をやめた「ノーレイティング」

制度設計や運用が適切に進めば、従業員の働きがいや会社の業績アップなど、よりよい会社へと成長させることにつながります。

まず人事考課の全体像を学びたいと考えているなら、以下の資料も参考にしてみてください。無料でダウンロードできるため学びへの一歩にぴったりです。

より深く学びたい人へ。おすすめ書籍3選

人事考課や制度の設計について、もっと詳しく知りたいという人におすすめの書籍を紹介します。

おすすめ書籍(1)まずは人材マネジメントの基礎を知りたい方

「日本の人事部 HRアワード2020 書籍部門」入賞。「人材マネジメント」「人事評価」「賃金・退職金(外的報酬)」「働きがい(内的報酬)」ほか、全10章からなる1冊です。人材マネジメントに欠かせない基礎知識を10章×10のツボ、4社の実例、図解、文章でわかりやすく解説しています。

IT企業の人事部門での勤務経験をもつ、著者の坪谷邦生氏。現在は人事コンサルタントとして、50社以上の人事制度構築・組織開発支援を担当しています。人事考課や制度の設計前に、そもそも人材マネジメントに必要な考え方が学べる1冊です。

おすすめ書籍(2)(3)人事考課制度を作る際の参考にしたい方

『改訂新版 小さな会社の人を育てる人事評価制度のつくり方』(山本浩二 著)

中小企業に向けた、人事評価制度のスタンダードを記したロングセラー書籍の改訂版です。手法や事例などが大幅に追加され、実際の人事評価制度作成時に役立つテンプレートなどのダウンロードサービスもセットになった1冊。500社以上で導入された「ビジョン実現型人事評価制度」。理想の組織実現に役立つと評価の高い制度の作り方と実践方法を3つのステップで解説しています。

『図解でわかる! 戦略的人事制度のつくりかた』(株式会社フィールドマネージメント・ヒューマンリソース 、 小林 傑、 山田 博之、 野崎 洸太郎 共著)

人事の本質である、「経営戦略を実現するために、人材の室と量を最適化する機能」を叶えるための6ステップの解説とフレームワークが紹介されています。本書のフレームワークは、大手企業からの引き合いが多い経営コンサルティングファームが提案する「人事フレーム」をもとに作成されています。図解による解説・ポイントの整理が人事制度の見える化をサポートします。人事部門に配属されたばかりの方から、長く務める方まで、幅広い人事担当者の方にお役立ていただけます。

人事評価に欠かせない等級・評価・報酬のうち、等級からはじまる本書には共感する人事担当者の方も多いのではないでしょうか。

お役立ち資料

間違った運用していませんか?成果にこだわる人事評価制度導入の手引き

この資料でこんなことがわかります

- 人事評価の重要性

- 人事評価制度は6つの手順で導入する

- 導入手順解説

- 運用でつまずいたときの確認ポイント

- SmartHRの人事評価機能で課題解決

Q1. 人事考課とはなんですか?

A.「社員の能力や勤務態度に対する評価を行う制度」です。1年や半年単位で実施される定期的な査定を指す言葉でもあります。多くの場合、「人事評価」と同じ意味で用いられています。

Q2. 人事考課はなぜ必要?

A.給与や昇進、人材配置を客観的な指標で判断するためです。評価基準を通して、企業としての目標や価値観も共有できます。基準に対する達成度を測ることで、必要な研修やマネジメント方法も見えてきます。

Q3. 人事考課の3つの基準とは?

A.実際の評価項目は企業ごとに定めますが、基本となるのは、達成した仕事の成果を評価する「業績(成績)考課」、仕事を通じて得たスキルや知識、資格を評価「能力考課」、仕事への向き合い方や意欲を評価する「情意考課」の3つがあります。