誰もがその人らしく働ける組織へ ─ 3人の実践者が語るwell-working

- 公開日

目次

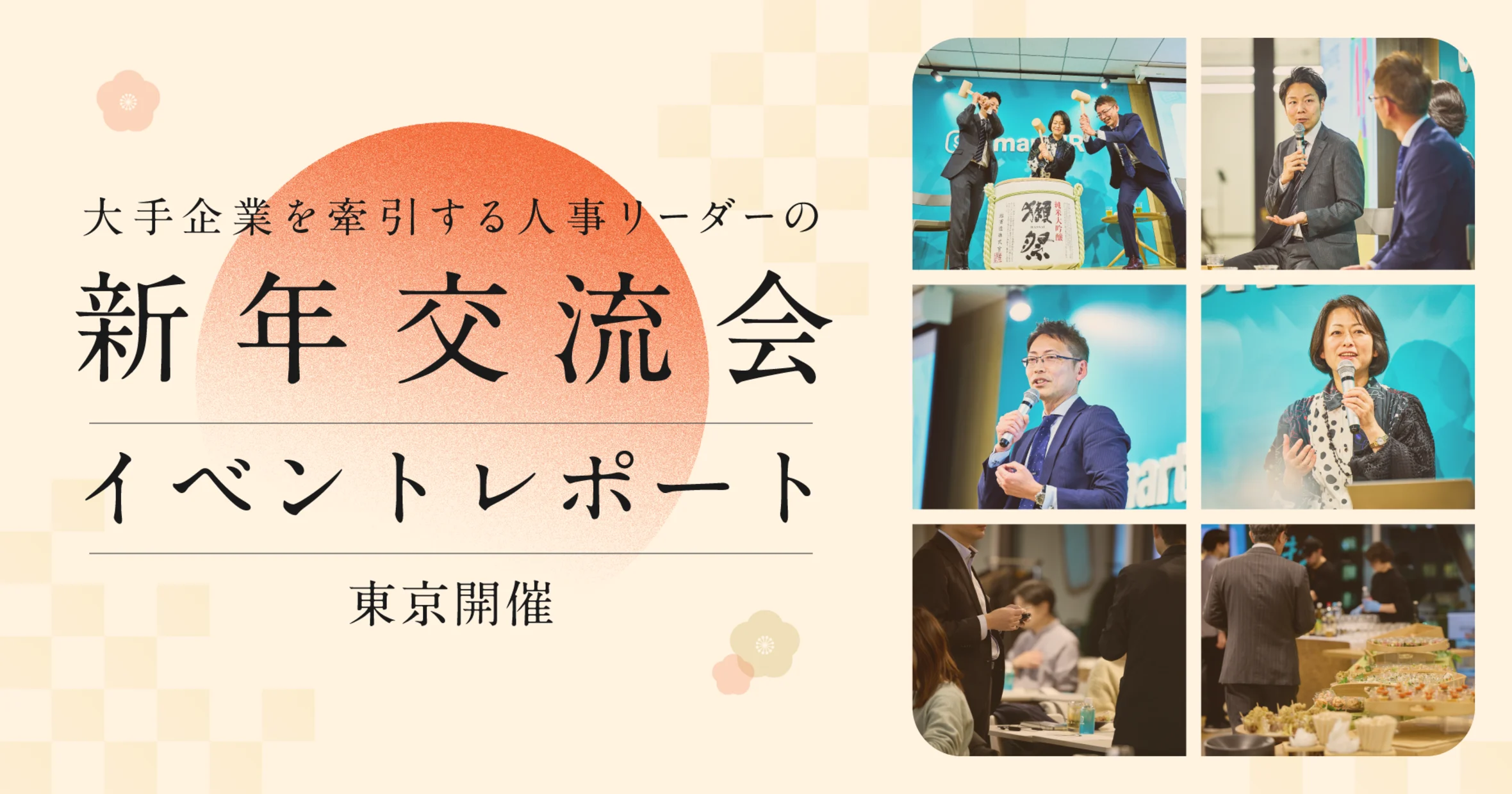

SmartHRは、2025年1月に人事リーダーとして大手企業を牽引されているご担当者向けのイベント「Executive Premier Talks〜大手企業を牽引する人事リーダーの新年交流会〜」を開催しました。当日は、参加者同士の懇親会、トークセッション、交流会が開かれ大盛況に終わりました。

本記事では、トークセッション「well-working実現へ!全員が活躍できる組織づくりとは」で語られた内容を中心にご紹介します。

モデレーター石田 茂

モデレーター石田 茂ポラス株式会社 人事部長

1996 年ポラスグループへ新卒入社し、以降一貫して28年間人事に携わり、2013年人事部長に就任し現在に至る。過去複数のグループ関連会社設立を担い、国内プレスカット材最大手のポラテック株式会社監査役を兼任。グループ全人事機能を主管、制度・政策企画を得意としつつ企業カルチャーづくりに重きを置く。毎月のグループ27社取締役会へ参画して奮闘中。ライフワークとして複数の異業種交流会を20年に渡り企画・主催し、社会関係資本を構築。趣味はお酒とキャンプ。

登壇者武田 雅子

登壇者武田 雅子株式会社ZENTech 取締役 / 株式会社SmartHR 社外取締役

1989年株式会社クレディセゾン入社、現場感覚を大切にするマネジメントスタイルで戦略人事や営業現場の風土改革を推進。2014年に人事担当取締役、2016年からは営業推進事業部担当役員として現場の風土改革を推進。2018年カルビー株式会社に入社、2019年よりCHRO常務執行役員として、コロナ禍における働き方改革や自律型人財の育成を手掛ける。2023年株式会社メンバーズCHRO、専務執行役員。急拡大する組織においてマネジメントの強化や社員のキャリア自律を支援。2024年10月よりZENTech 取締役に就任。

登壇者芹澤 雅人

登壇者芹澤 雅人株式会社SmartHR 代表取締役CEO

2016年、SmartHR入社。2017年にVPoEに就任、開発業務のほか、エンジニアチームのビルディングとマネジメントを担当する。2019年以降、CTOとしてプロダクト開発・運用に関わるチーム全体の最適化やビジネスサイドとの要望調整も担う。2020年取締役に就任。2022年1月より現職。

データから見える「働きがい」重視の流れ

トークセッションの冒頭、モデレーターを務めたポラスグループの石田さんは、2024年末に公開された日経新聞調査を紹介しました。日本人の約9割が「自国で生まれて幸せ」と感じているというデータです。

石田さん

日本は素晴らしいんです。「自国で生まれて幸せ」と感じている方が89.3%と結構高いんですね。世界平均よりも高く、アメリカやカナダなど主要国と同水準なんです。しかし「5年後の生活が今より豊かになるか」という問いでは、日本は43.8%まで数値が下がります。アメリカの80%と比べると、その差は歴然です。

この課題に対し、石田さんは「人事が変えられるはず」と主張します。その根拠として伊藤邦雄氏による「日経統合ウェルビーイング調査」を示します。

石田さん

この調査では、「キャリア自律」「健康安全」「組織風土」「経済自立」「社会関係」の5つのファクターが挙げられていますが、そのなかでも「キャリア自律」が前回調査時点の3位から1位に上昇しています。これはwell-beingへの影響因子が「働きやすさ」から「働きがい」へと変化していることを意味します。

ですが、この「キャリア自律」をどう実現するかと、実際にはまだ各々が細かく設計できていないことの方が多いのではないかとも思っています。ここには改善の余地がありそうです。

続けて、石田さんは「働きがい」を構成する要素として、フロー状態の創出に向けた取り組みの重要性を主張します。

石田さん

時間を意識せず、周りの評価も意識せず。そういう状態に一人ひとりがなれたら組織は必ず強くなるはずです。

その実現に向けた1つのヒントとして、スコアリングによる「スキルの見える化」が進んでいるエンジニア派遣業界の事例を挙げます。

石田さん

とあるエンジニア派遣の企業では、スキルを30項目以上に分類してすべて「数値化」するんですね。その数値によって実際に派遣金額を決めていて、そのご本人の給与も数値に連動する。年齢は関係ありません。まさにジョブ型の最たるところですよね。

最後に、石田さんが考えるwell-workingに対する思いを明かしました。

石田さん

仕事の意味や目的を理解することから「やりたい」という気持ちが生まれ、好きになり、それがライフの一部となっていく。人事だけが聞こえの良い施策を並べるのではなく、社員が納得して活躍し、自分の人生観をその会社のなかで形成できる状態にする。そこまで見て、well-workingは実現できるのかなと思っています。ぜひ今後も皆さんとも一緒に考えていけたら嬉しいです。

well-workingへの思いを語る石田さん

SmartHRが掲げるwell-workingへの思い

働く価値観に話題が移ると、SmartHR代表取締役CEOの芹澤さんは、2022年CEO就任直後に取り組んだコーポレートミッション改定に込めた思いを語ります。

芹澤さん

現在のコーポレートミッションは3代目なんです。2015年にSmartHRができ、社会保険手続きを効率化するサービスをリリースしました。その後、事業領域は労務だけでなくタレントマネジメントまで広がるなかで、SmartHRが取り組む内容をより包括的に表現する必要があると考えました。

その背景には、芹澤さんの印象的な経験がありました。

芹澤さん

大学時代の友人と社会人1年目の夏休みに海外旅行へ行ったんです。帰りの飛行機で、友人が突然泣き出してしまって。「明日からまた仕事と考えたら辛くなっちゃって……」と。同じ大学出身なのに、なぜ数か月でこんなに価値観が変わってしまったのか。すごくショックでした。

社会人1年目当時のエピソードを語る芹澤さん

芹澤さん

日本って、社会で働くことに対してどこかネガティブな印象がある気がしていて、「大学生活が人生最後の夏休み」なんて言われることもあります。でも僕は逆でした。社会とのつながりが感じられ、自分の影響力が大きくなっていくことを楽しんでいたんです。ただ、全員が全員そういう感覚ではない。それならば自分がCEOになることを機に、少しでもよい方向に変えていきたいと思ったんです。

自身の経験を交え、改定後のSmartHR コーポレートミッション「well-working」に込められた思いを語りました。

変革を実現する大企業の具体的アプローチ

クレディセゾン元執行役員、カルビー元執行役員の武田さんは、well-workingをこう定義します。

武田さん

自分自身のもっている人的資本、経験、キャリア、知識。あらゆるものを出し惜しみなく、安心してすべてを出し尽くせる。また、出していいよという状態。躊躇なく、全員が本当の意味の全力を出せるコンディションや環境を作ることが、会社そして働く従業員にとっても重要と考えます。

武田さんは実例として自身の経験を紹介。クレディセゾンでは2017年、2,200人の非正規社員の正社員化を実現した当時について振り返ります。

武田さん

コールセンターには素晴らしい成果を出している方が大勢いました。その方たちの働きにきちんと報いるには、この決断がごく自然なことでした。

参考:クレディセゾン、全従業員を正社員化 2200人が新たに正社員に転換

クレディセゾン時代の取り組みについて話す武田さん

カルビーでは、組織文化の改革にも取り組まれています。

武田さん

中期経営計画や全社の戦略を踏まえ、現場の人たちはどのようなバリュー、価値観、行動があったらこの未来を実現できそうか。それを探るため、工場をまわってワークショップを実施することにしました。

実際に、各工場をまわって何十回ものワークショップを実施されたといいます。

武田さん

皆さんの手触り感のある言葉で価値観を表現しようと、模造紙にポストイットを貼ってびっしり書き出してもらいました。最終回、それを部屋の壁に貼れるだけ掲示したところ、「ここまでみんな本気なんだな」と経営陣の心も動かすことができたんです。

well-workingを目指す組織に必要な「変わり続ける」意思

株式会社SmartHRの社外取締役でもある武田さんは、SmartHR社の特徴的な取り組みとして「コーポレートミッションに耐用年数を設けていること」を挙げました。

武田さん

公表するときに「賞味期限はいつまでです」とさらっとおっしゃるんですよ。ユニークですよね。

この点について、芹澤さんは「変わり続ける組織でありたい」と説明します。

芹澤さん

社内もそうですし、社外の環境もすごい勢いで変化しています。僕たち自身が変わり続けないと取り残されてしまうという思いで、メッセージを発信し続けています。

両軸で必要な「効率化」と「従業員育成」

最後に芹澤さんは、テクノロジーと人材育成の関係について展望を語りトークセッションを締めました。

芹澤さん

テクノロジーが発達すると仕事が奪われると言われますが、まったく逆なんです。過去の100年、200年を見ても、労働は増えています。なぜなら、知的労働が増えているからです。単純作業は機械に移り、より高度な知的業務が増えてくる。そのときに人事として何をすべきか。それは育成なんです。

「新しい技術で効率化できます」「人件費を減らせます」という提案だけでは不十分だと思っています。工数を減らして、その時間を従業員の育成に再投資しませんか?とお伝えしたいです。効率化をベースに育成につなげることで組織がよくなり、well-workingな組織になっていく。この両軸の視点をもつことが非常に重要だと考えています。

各社を牽引する人事リーダー同士で盛り上がった交流会

当日はトークセッションのほかに、40名ほどの参加者の方々による交流会が開かれました。

鏡開きによる乾杯や、積極的に名刺交換や情報交換をされている姿が印象的でした。至るところで会話が盛り上がっている様子が見られ、各々が有意義な時間を過ごされている様子でした。

SmartHRでは、今後もオフラインによる情報提供や交流の場を提供してまいります。イベント・セミナー情報をぜひチェックしてみてください!