2024年注目の人事・労務トピック10選【社労士が解説】

- 公開日

この記事でわかること

- 2024年に人事・労務担当者が注目するべきトピックス

- 2024年の法改正対応業務

目次

こんにちは。 社会保険労務士法人名南経営の大津です。3年間続いたコロナ禍も落ち着きを見せ、2024年は人事・労務分野も新たなステージに突入していく年となりそうです。

2024年の法改正については、実務に影響のある細かい改正が複数あるため、漏らすことがないように注意をしていきたいところです。一方で、人手不足の深刻化は進んでおり、それを受けた賃金上昇への対応が2024年の最大のテーマとなるでしょう。

そこで今回は、2024年に人事・労務担当者が注目するべきトピックについて解説します。

トピック1:賃上げ・初任給引き上げ

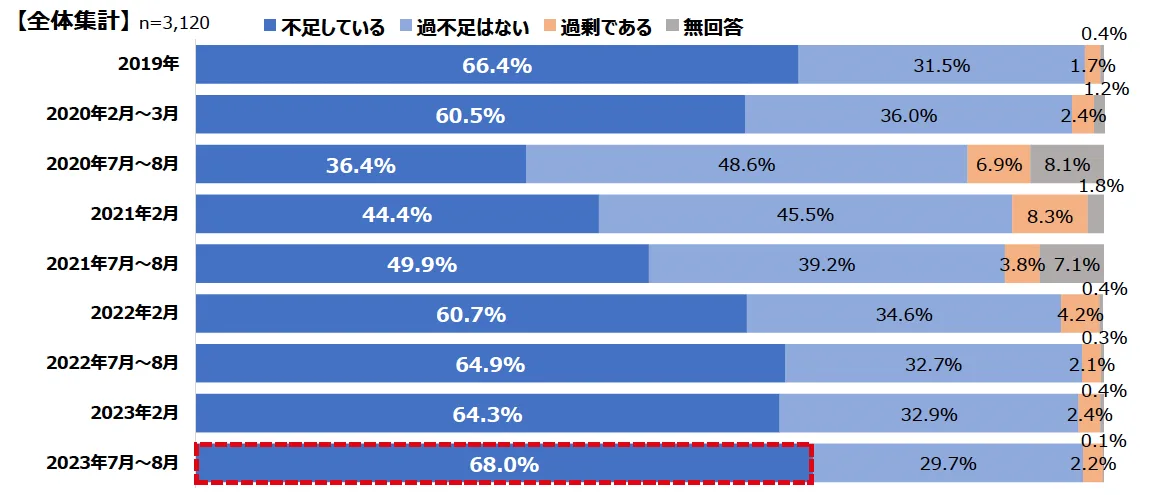

コロナ禍からの経済回復と少子高齢化による労働力不足への懸念から、多くの企業が採用を増やしており、人手不足が深刻化しています。東京商工会議所の調査によれば、68.0%の企業が人手不足の状況にあり、そのうち64.1%が「業務運営への支障や、事業継続への不安などの深刻な状態にある」と回答しています。

このような背景から多くの企業では採用力の強化を進めており、初任給の大幅上昇が続いています。産労総合研究所の調査によると、2023年4月入社の新入社員の初任給は、前年比で5,000円~9,000円の大幅な引き上げとなっています。

学歴 | 初任給 |

|---|---|

大学院卒博士 | 246,052円(前年+8,837円) |

大学院卒修士 | 238,203円(前年+7,273円) |

大学卒(一律) | 218,324円(前年+6,026円) |

短大卒事務 | 193,274円(前年+5,390円) |

高専卒技術 | 200,953円(前年+6,949円) |

高校卒(一律) | 179,680円(前年+4,906円) |

2024年4月入社においても、前年同様の初任給引き上げ予定の事例がすでに数多く報道されており、大卒初任給は22万円~23万円が基本ラインとなってくるでしょう。

キャリア採用においても、転職市場の活況に加えて転職エージェントの普及もあり、賃金水準が上昇しています。賃金水準の上昇は社会的にはよい動きであるものの、人材確保のために賃上げ対応は不可欠であり、とくに資金力に劣る中小企業においては負担が大きくなっています。

当面はこの傾向の継続は確実ですので、賃上げできる収益性を確保したうえで、従業員の採用・定着促進が事業継続の重要ポイントとなってきます。また賃金カーブも従来の年功的反り上がりカーブから、貢献度反映型の早期立ち上げカーブへの変更が望まれます。

トピック2:2024年問題

労働関係法においては、いわゆる2024年問題が2024年度における最大の法改正となります。2019年の働き方改革関連法施行(労働基準法改正)により、時間外労働の絶対的上限が規制されました。しかし、以下の事業については業務の特性や取引慣行の課題を背景に、適用が猶予されてきました。

- 適用猶予事業・業務

- 工作物の建設の事業

- 自動車運転の業務

- 医業に従事する医師

- 鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業

2024年4月から従来の取り扱いが見直され、労働時間規制が強化されることとなっています。なかでも自動車運転の業務については、深刻なドライバー不足に加えて、上限規制が強化されることによって、物流の混乱などの影響も予想されています。

これらの事業を展開している事業者においては、法施行までに業務の見直しや顧客への説明、人材採用の強化などの対応を完了させておく必要があります。

トピック3:年収の壁問題

人手不足への対応が求められるなか、配偶者の社会保険の扶養範囲内勤務を意識した短時間労働者による就労抑制が問題として指摘されています。

具体的には106万円と130万円の年収の壁が存在し、短時間労働者が壁を意識せずに働ける環境を整備するため、厚生労働省では「年収の壁・支援強化パッケージ」を訴求しています。また、壁を超えて働く従業員の社会保険料負担軽減へ取り組む事業主に対する助成金支給などの施策も実施中です。

就労抑制をしている短時間労働者自身の関心も高いテーマですので、そうした従業員を雇用している企業では、問い合わせに対応できるような準備が求められます。

トピック4:労働条件明示のルール改正

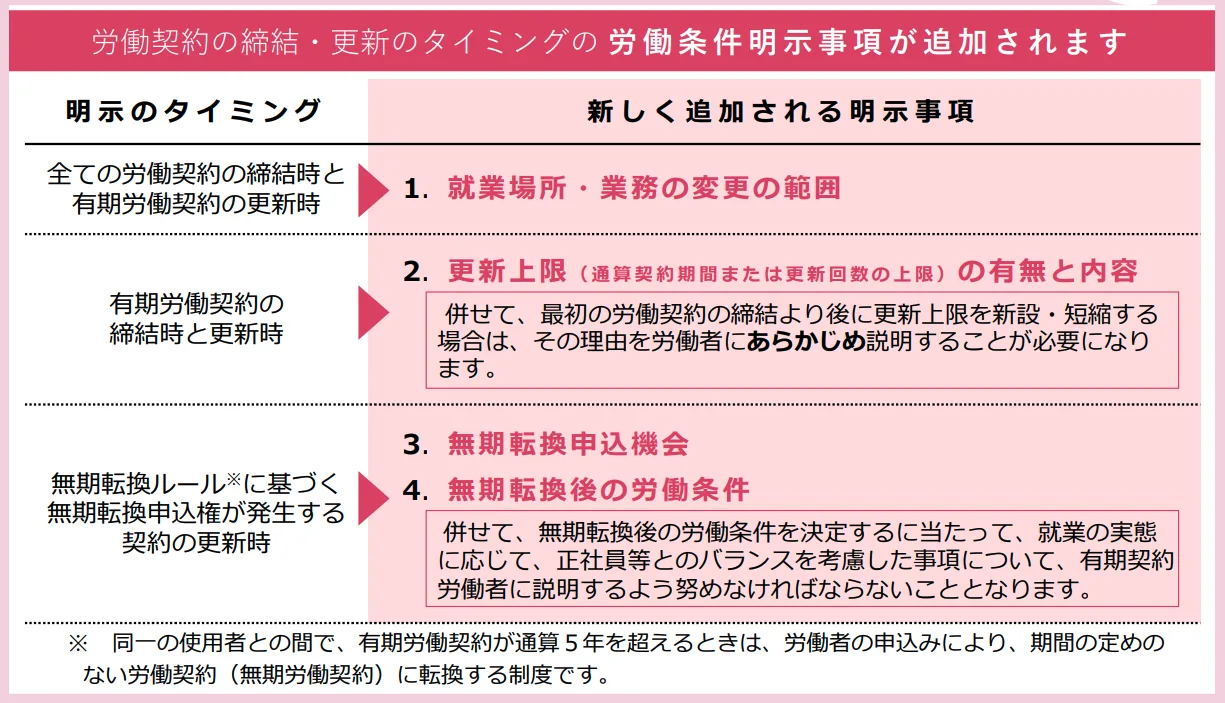

労働契約の締結もしくは更新の際に、一部の重要な労働条件については書面交付による明示が求められています。2024年4月1日からはそのルールが改正され、以下の4点について新たに書面での明示が求められます。

- 就業場所・業務の変更の範囲

- 有期労働契約における更新上限の有無と内容

- 無期転換申込権がある従業員に対する無期転換申込機会

- 無期転換後の労働条件

具体的な対応としては、まずは労働条件通知書(労働契約書)のテンプレートの見直しが求められます。また、上記「3」の明示によって、通算契約期間が5年を超える有期雇用労働者からの無期転換の申し込み増加が予想されます。施行に先立ち、無期転換申し込み時のフローや無期転換後の労働条件などの課題がないか、検証しておきましょう。

トピック5:裁量労働制の見直し

2024年4月1日から裁量労働制の導入手続きなどが見直されます。なかでも影響が大きいのが、専門業務型裁量労働制の適用においても本人同意が必要になる点です。これにより、裁量労働制が適用されていた従業員から「適用を拒否し、通常の労働時間制度に移行したい」という申し出が寄せられることも予想されます。そうした状況を想定し、今後の労働時間管理の在り方についての検討が望まれます。

なお、そのほかにも企画業務型裁量労働制を中心にさまざまな改正が実施されるので、対象企業には以下の資料に沿った対応が求められます。

(参考)裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です - 厚生労働省

トピック6:障害者法定雇用率の引き上げ

現在、障害者の法定雇用率は2.3%ですが、2024年4月からは2.5%に引き上げられ、従業員を40人以上雇用している企業では、障害者の雇用が義務付けられます。なお、2026年4月には2.7%への引き上げも決定していますので、障害者雇用が進んでいない企業においては、早めの対策が求められます。

(参考)令和5年度からの障害者雇用率の設定等について - 厚生労働省

トピック7:社会保険の適用拡大

現在、パート・アルバイト従業員への社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用拡大が進められており、2024年10月からは厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業も、以下の要件を満たしたパート・アルバイト従業員は社会保険への加入が義務化されます。

週の所定労働時間が20時間以上

月額賃金が88,000円以上

2か月を超える雇用の見込みがある

学生ではない

保険料負担の大きさから、社会保険に加入したくないというパートタイマーは少なくありません。秋になって混乱しないよう、今回適用が拡大される被保険者数51人以上100人未満の企業においては、早めに対象者の意思確認と業務設計を進めておきましょう。

トピック8:ビジネスと人権

先日から問題となっている某タレント事務所の性加害問題を見てもわかるように、ビジネスと人権は今後の企業経営における重要なテーマです。

ビジネスと人権については、2011年に「ビジネスと人権に関する指導原則」が国連で採択されて以降、欧米を中心にその議論が高まっています。2015年にはイギリスで現代奴隷法が成立するなど、法制化も進められています。

日本においては対応の遅れが指摘されていましたが、昨今は外国人技能実習生の人権リスクが国内外から注目されており、制度の見直しが検討されています。今後はビジネスと人権への関心の高まりにつれて、企業としても人権デューデリジェンス(人権への悪影響の評価、 調査結果への対処、対応の追跡調査、対処方法に関する情報発信)の実施などが求められるようになってくるでしょう。

トピック9:リスキリング

第4次産業革命といわれる時代となり、企業のビジネスの在り方もデジタル化が不可欠となっています。社会が変化すれば、当然に労働者も新たな環境に適応すべく、新たな技術・技能の学び直しが求められます。この学び直しがリスキリングです。

骨太の方針2023においても「リ・スキリングによる能力向上支援」、「個々の企業の実態に応じた職務給の導入」、「成長分野への労働移動の円滑化」という三位一体の労働市場改革を断行する方針が示されています。また今後、教育訓練給付金の拡充などさまざまな支援策が打ち出される予定です。個人としても企業としても、リスキリングへの取り組みを拡充し、変化するビジネス環境への適応力向上が求められるでしょう。

(参考)経済財政運営と改革の基本方針2023(骨太の方針2023) - 内閣府

トピック10:限定正社員制度

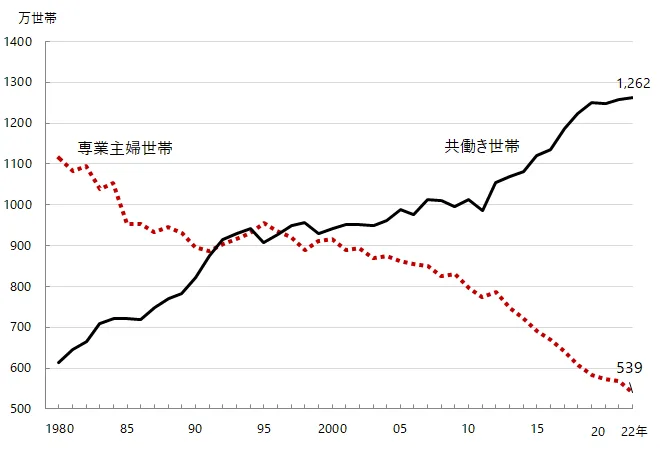

長年続けられてきた女性活躍推進の取り組みにより、女性の就業率は向上し、共働き世帯が増加しています。その結果、夫婦がともに正社員としてのキャリアを築き、家事や育児の分担が当たり前の状況となったことで、転勤ができない社員が増加しています。

また採用活動、とくに地方企業においては、転勤ありでの求人ではまったく入社希望者が集まらないという状況が見られ、企業の転勤政策が転換点を迎えています。

こうした状況を背景として、採用力確保のために地域限定正社員制度を導入する企業が増加しています。今後は総合職でも地域限定という選択肢が設けられ、社宅や各種手当などの優遇によって転勤希望者を募るという時代になると予想されます。採用難が進むなか、各種仕組みの設計も重要性を増してくることでしょう。

2024年は変革のはじまりの年になる

コロナ禍で社会が足踏みした3年間を経て、我が国のさまざまな課題が見えてきました。人事・労務分野においては、人手不足の深刻化が進み、今後、中小企業を中心に人手不足により事業継続が困難となる事例が増加することになるでしょう。

また、日本人の賃金が海外と比べて安くなった事実が社会に広く知られています。少子化解消のためには、若手労働者の賃金を引き上げなければならないことから、国の労働政策も大転換が進められようとしています。

2019年以来、法改正を中心に進められた働き方改革を経て、2024年は文字どおり、日本人の働き方とキャリアの再構築、そしてそれに対応する社会システムの変革がはじまる年になると予想されます。「企業は環境適応業」です。目の前で発生している大きな社会の変化を注視し、それに着実に対応することで勝ち残る企業をつくっていきましょう。

お役立ち資料

2026/27年にかけての人事・労務法改正ハンドブック

この資料でこんなことが分かります

- 2026年の人事・労務業務に影響する法改正

- 2027年以降の人事・労務業務に影響する法改正

- 人事・労務担当者 やることリスト