【チェックリスト付き】入社手続きに必要な書類や保険の手続き方法を解説

- 公開日

入社手続きには多くの書類作成や各種届出が必要です。社会保険などの行政手続きは期限が短く、マイナンバーなど重要な情報も扱うため、適切な管理と効率的な進め方が求められます。本稿では、入社手続きに必要な書類や手続きの流れ、注意点について詳しく解説します。

よしだ経営労務管理事務所代表 社会保険労務士

関西を中心に、社長と従業員が安心して働ける職場環境作りをモットーに多くの事業所と顧問契約し、 労務管理で成果を上げる。通常の社労士業務の他に、集客、ブランディングコンサルタントとしての実績も多数。

入社手続きとは

入社手続きとは、従業員を雇い入れる際に必要な、社会保険・雇用保険への加入や備品の支給などの手続きを指します。確実に手続きがされないと、「給与が指定口座に振り込まれない」「健康保険の加入が遅れ、自己負担になってしまった」といった問題が生じます。

入社前の書類準備から入社後の給与処理まで、4つのステップに分けて必要な手続きを整理したチェックリストや動画もありますので、本記事とあわせてご活用ください。

お役立ち資料

社労士監修!実務の“うっかりミス”をゼロに_入社手続きチェックリスト

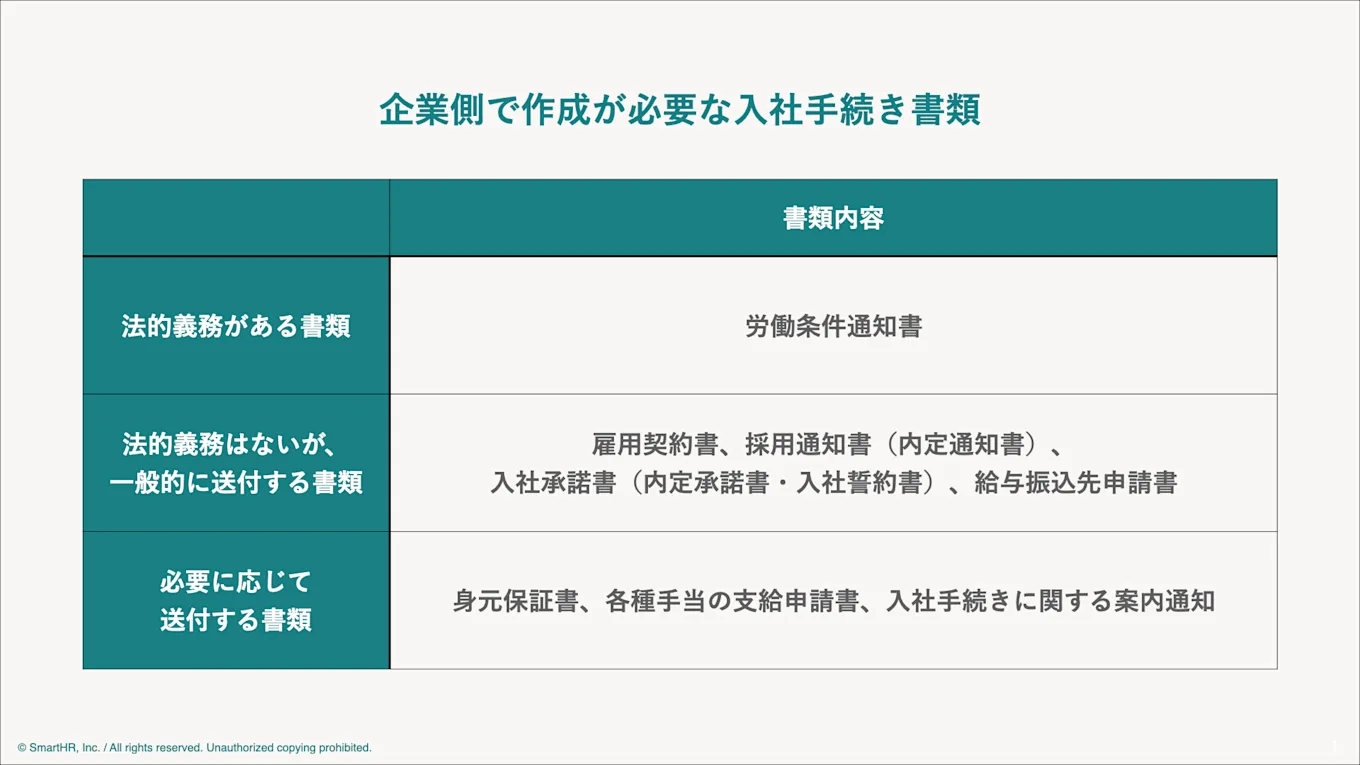

企業側で作成が必要な入社手続き書類

1. 採用通知書(内定通知書)

採用通知書は、企業が内定者に対して採用の意思を正式に伝える書類です。法的な交付義務はありませんが、求職者に採用決定を知らせるためにも、採用通知書を発行することは一般的です。

採用通知書の様式や記載項目、発行時期は企業の裁量に委ねられており、メールで内定の連絡をする場合もあります。

2.入社承諾書(内定承諾書、入社誓約書)

入社承諾書は、企業が内定者に対して入社の意思を確認するための書類です。内定承諾書や入社誓約書と呼ばれることもあります。法的な交付義務はありませんが、入社前に、労働条件通知書や採用通知書などの書類とともに内定者に送付することが一般的です。入社承諾書で入社の意思確認がとれた後は、合理的な理由がない限りは入社を取り消せません。

また、就業規則や秘密保持などの企業ルール遵守を宣誓する誓約書としても活用されます。「就業規則」「履歴書記載事項」「秘密保持・守秘義務」「損害賠償」などを記載し、署名捺印してもらいます。返送期限を明記し、返信用封筒を同封しましょう。

3.労働条件通知書・雇用契約書

労働条件通知書は、給与や勤務時間といった労働条件を記載した書類です。労働基準法第15条で、企業が労働者と雇用契約を結ぶ際に、雇用形態を問わず作成・交付することが義務付けられています。

一方で、雇用契約書は、企業と労働者の間で、雇用契約の内容を明らかにするために取り交わす契約書です。いずれの書面も、「労働契約の期間」や「就業場所」「従事する業務」などの労働条件を記載する必要があり、記載項目はほぼ同じであるため、両書面を兼ねた「労働条件通知書兼雇用契約書」を作成する場合も多いです。

労働条件は、法律によって記載が義務付けられている「絶対的必要記載事項」と、該当する制度を設けている場合に記載が必要な「相対的必要記載事項」があります。

4.身元保証書(必要に応じて)

従業員の故意または重大な過失により生じた損害について、従業員本人が賠償できない場合に、保証人に対して賠償を請求できるように作成することがあります。身元保証書の提出は、法律で義務付けられているわけではないため、企業が従業員に強制することはできません。

また、2020年4月1日施行の民法改正により、身元保証書の運用に変更が加えられています。

- 極度額の明記が義務化:賠償金の極度額(限度額)の記載が必須となり、極度額の記載がない身元保証書は契約自体が無効

- 期間上限は5年:期間を定めない場合は3年、定める場合でも最長5年まで

- 自動更新条項は無効:契約の自動更新は認められない

- 施行日以降の契約が対象:2020年4月1日以降に締結される身元保証書から適用

5.給与振込先申請書

給与振込先を確認するために必要な書類で、「口座振込依頼書」「給与振込届出書」などと呼ばれることもあります。

労働基準法では、給与の支払いは原則、現金(※)によるものと定められており、従業員の同意があれば、銀行振込による給与支払いが認められます。月々の給与を振り込みするために、給与振込先申請書で従業員本人の同意を得ると同時に、振込先口座の情報を提出してもらいます。

※2023年4月からは、厚生労働大臣が指定する「資金移動業者」の口座(デジタル払い)への給与支払いも可能になりました。ただし、従業員の同意・労使協定の締結が必須で、上限額は100万円です。強制は労働基準法違反となります。

6.各種手当の支給申請書(必要に応じて)

「通勤手当」や「住宅手当」「家族手当」「資格手当」などを支給するために必要な書類です。企業が用意した所定の申請書を入社する従業員に配布し、各種手当の支給を受ける人は、必要事項を記入のうえ、提出してもらいます。

7.入社手続きに関する案内通知(必要に応じて)

上記書類とあわせて、入社手続きに関する案内通知も作成するとよいでしょう。「提出が必要な書類」や「提出期限」「入社手続きに関する問い合わせ先」などを明記します。

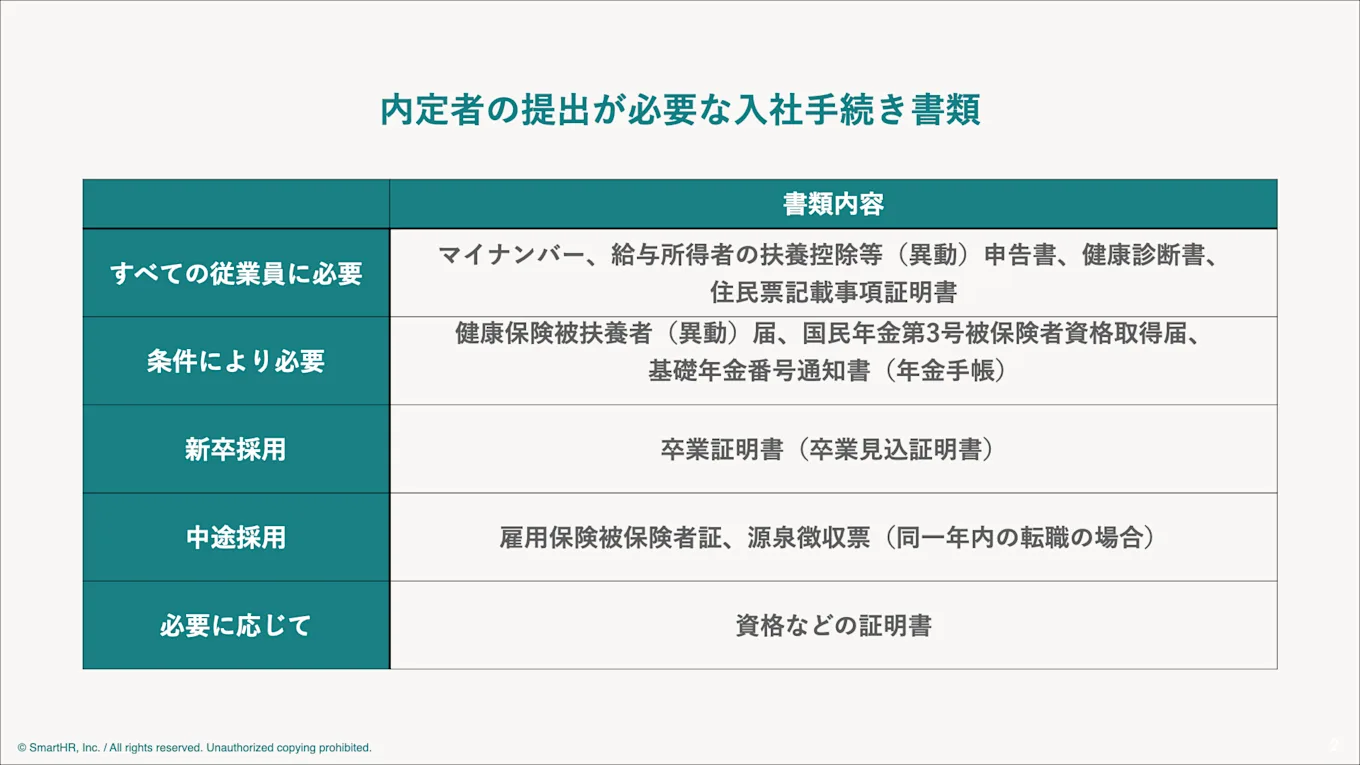

内定者の提出が必要な入社手続き書類

入社時には、企業が発行する書類だけではなく、本人に用意してもらう書類もあります。スムーズに回収できるように、必要な書類をあらかじめ伝えておきましょう。

提出書類には、「新卒・中途いずれの場合」も必要なものと、「新卒のみ」または「中途のみ」必要なものがあります。どの書類も個人情報などの重要な情報が記載されているので、書類の管理には細心の注意を払いましょう。

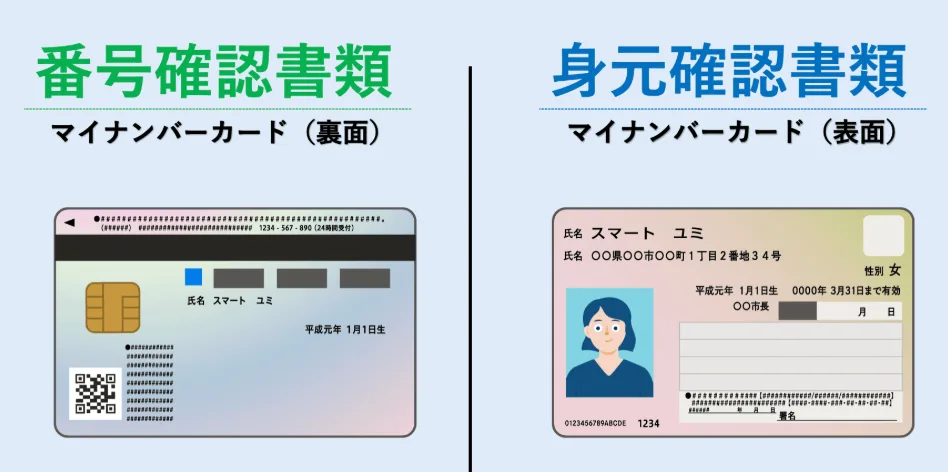

1.マイナンバー

マイナンバーは社会保険や雇用保険への加入手続き、年末調整などに必要です。入社時には、「マイナンバーカード(個人番号カード)」(コピーや写真の提出が一般的)、または「マイナンバーがわかる書類」を提出してもらいます。扶養家族がいる場合は、扶養家族のマイナンバーも必要です。

マイナンバーを取得する際は、必ず事前に利用目的を通知し、正しい番号であることを確認する「番号確認」と、番号の持ち主が正しいことを確認する「身元確認」からなる「本人確認」が必要です。

マイナンバーカードがある場合は、マイナンバーカード1枚で番号確認(裏面)と身元確認(表面)ができます。

マイナンバーカードがない場合には、番号が確認できる書類(住民票や通知カード)と顔写真付きの身分証明証(運転免許証やパスポートなど)が必要です。

取得したマイナンバーは、マイナンバー法にもとづき適切に管理しなければなりません。

2.基礎年金番号

2022年4月から年金手帳の交付が廃止され、企業への提出は不要になりました。現在は「基礎年金番号通知書」が発行されておりますが、入社時の厚生年金加入手続きでは、従業員のマイナンバーを確認するケースが多くなっています。

マイナンバーでの手続きができない場合は、年金手帳、基礎年金番号通知書、どちらの提出でも問題ありません。

3.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

扶養控除や配偶者控除などを受けるために必要な書類です。この申告書をもとに配偶者や扶養家族の有無を確認し、毎月の給与から源泉徴収する所得税額が算出されます。

また、扶養家族がいない場合でも、扶養控除等(異動)申告書の提出が必要です。この書類を提出してもらうことで、企業は毎月の給与から徴収する所得税の源泉徴収税額を「甲欄」という低い税率で計算できます。 もし提出がない場合、税率の高い「乙欄」が適用されてしまい、従業員の手取り額が不必要に少なくなってしまいます。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の用紙は企業が用意し、入社後最初の給与計算までに提出してもらう必要があります。

4.住民票記載事項証明書

住民票記載事項証明書は、入社する従業員が履歴書と同一の住所に住んでいることを確認し、住民税の手続きに必要な書類です。住民票記載事項証明書とは、住民票に記載されている情報の一部を証明する書類で、住民票の写しよりも記載項目を限定できます。以前は、住民票が一般的でしたが、個人情報保護の観点から、住民票記載事項証明書の提出が推奨されています。

住民票記載事項証明書には、以下の2つの様式があります。

- 企業所定の様式:企業が独自に作成した書式で、必要な項目のみを記載してもらう形式

- 市区町村の様式:各自治体が用意している標準的な書式

どちらの様式も使用可能ですが、企業所定の様式を使用する場合は、事前に従業員に様式を渡しておく必要があります。

5.健康診断書

従業員の健康状態を把握する書類です。労働安全衛生法第66条では、「常時使用する労働者」を対象とした雇い入れ時の健康診断の実施が企業に義務付けられています。

実施方法は企業によって対応は異なりますが、企業が病院や日時を指定し、健康診断にかかる費用を企業が負担するなどのケースが挙げられます。入社前後3か月以内に受診してもらう必要があり、前職などで該当期間に受診がある場合は省略できます。

6.健康保険被扶養者(異動)届、国民年金第3号被保険者関係届

従業員に、配偶者や親族などの扶養家族(被扶養者)がいる場合は、「健康保険被扶養者(異動)届」と「国民年金第3号被保険者関係届」を提出してもらう必要があります。該当する家族がいない場合は、提出不要です。

7.雇用保険被保険者証(雇用保険被保険者番号)

主に中途採用の場合に必要な書類です。従業員が過去に雇用保険に加入していた場合は、雇用保険の手続きに雇用保険被保険者番号が必要なため、雇用保険被保険者証を提出してもらいます。新卒採用の従業員など、これまで雇用保険に加入したことがない人は提出不要です。

8.源泉徴収票

源泉徴収票は、入社後の年末調整手続きで使用します。主に中途採用の場合で、前の企業を退職して同じ年に入社する場合は、前職の源泉徴収票の提出を依頼します。新卒入社や、退職と入社で年をまたぐ場合は、提出不要です。

9.卒業証明書

卒業証明書は、入社する従業員の学歴が正しいかを確認するために必要です。新卒や第2新卒の場合に提出を求め、中途採用の場合は提出不要としている企業が多いです。

また、卒業前に求める場合は、代わりに「卒業見込証明書」を提出してもらいます。配属先を決める際の判断基準の一つとして使用する場合は、最終学歴の学校での成績が記載された「成績証明書」もあわせて提出してもらうとよいでしょう。

10.資格などの証明書(必要に応じて)

業務に必要な技能・知識があるかを確認する場合は、各種資格などの証明書を提出してもらいます。

たとえば、営業活動に車の運転が必要な場合には「自動車運転免許証」、英語を多用する業務であれば「TOEICのスコアを示す書類」、医療従事者であれば国家資格の「資格取得証明書」などです。資格手当を支給する条件として、提出を求める場合もあります。

不正防止の観点から、現物を実際に確認したうえで、コピーの保管が推奨されています。

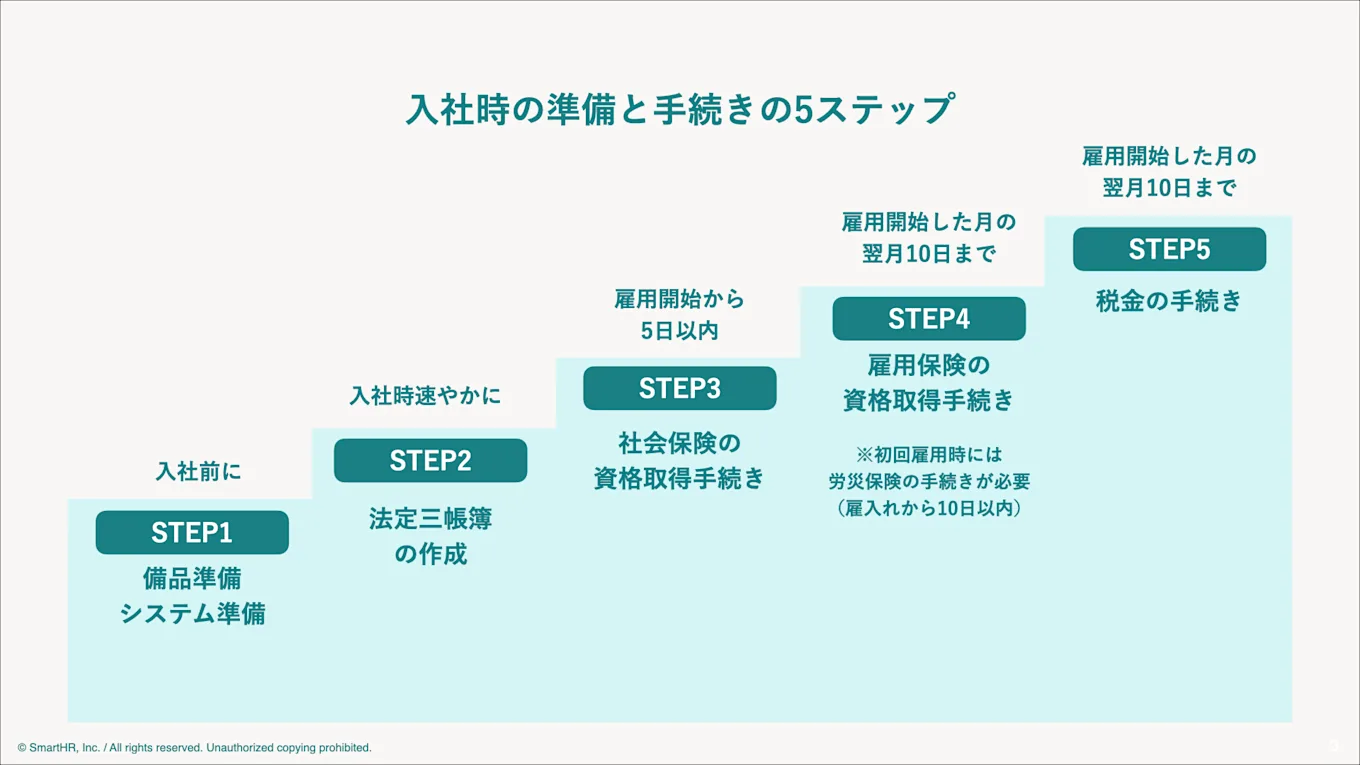

入社時の手続きと準備5ステップ

ステップ1:受け入れ準備

執務環境・貸与品・備品の提供準備

従業員が円滑に業務を開始できるよう、制服・机・椅子・パソコン・事務用品・名刺・社員証などの執務環境と貸与品を準備しましょう。あわせて、メールアドレスや社内ネットワークのID・パスワードなどIT環境も整備します。

人事システムなど社内システムへの登録

新入社員の情報を給与計算システムや人事システムに入力します。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を参照し、氏名・住所・扶養親族の情報を登録し、振込先銀行情報や各種手当もあわせて入力しましょう。

ステップ2:法定三帳簿の作成

法定三帳簿とは、労働基準法で企業に整備・保管が義務付けられている「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」の3つの帳簿です。それぞれ記載項目と保存期間が定められており、新入社員の入社時に速やかに作成する必要があります。

保存期間は現在経過措置期間中で3年間とされていますが、経過措置期間の終了時期は未定です。そのため、5年保存体制への早めの移行を推奨します。

労働者名簿

- 従業員の氏名、生年月日、性別、住所などの個人情報を記録

- 従業員1人につき一つずつ入社時に作成

- 法定記載項目に加え、企業独自の管理項目も追加可能

- 保存期間:従業員の退職・解雇・死亡日から5年間(現在は経過措置で3年間)

賃金台帳

- 給与の支払い状況を記載(賃金計算期間、労働日数、労働時間数、基本給・手当など)

- 事業所ごとに作成・保存

- 賃金支払いのたびに作成

- 保存期間:最後に賃金を記載した日から5年間(現在は経過措置で3年間)

出勤簿

- 従業員の労働時間を把握(出勤日、労働日数、出勤・退勤時刻、日別労働時間数など)

- 事業所ごとに作成・保存

- 賃金支払いのたびに作成

- 保存期間:最後に記入された日から5年間(現在は経過措置で賃金を最後に記載した日から3年間)

ステップ3:社会保険の資格取得手続き

すべての法人と、常時5人以上の従業員を雇用する個人事業主(一部業種を除く)は、社会保険の適用事業所となります。加入条件を満たす従業員は健康保険・厚生年金保険への加入が必要で、40歳以上は介護保険も加入対象です。

また、社会保険に加入している従業員が年間6か月以上にわたって51人以上いる事業所は「特定適用事業所」となり、パートタイム・アルバイトなどの短時間労働者も一定の条件を満たせば社会保険への加入が義務付けられます。

資格取得手続き【雇用開始から5日以内】

「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届」を雇用開始から5日以内に年金事務所へ提出します。郵送や窓口に持参する方法のほか、電子申請も可能です。扶養家族がいる場合は、被扶養者(異動)届も一緒に提出しましょう。協会けんぽ(全国健康保険協会)以外の健康保険組合に加入している場合は、各健康保険組合でも手続きが必要です。

マイナ保険証に関する案内

2024年12月2日以降、健康保険証の新規発行は廃止され、マイナンバーカードを保険証として利用できます。マイナンバーカードを取得していない従業員がいる場合は、取得を促しつつ、申請により「資格確認書」が交付されることを案内します。

ステップ4:雇用保険の資格取得手続き

従業員を1人でも雇用する事業所は、雇用保険の適用事業所となり、従業員が加入条件を満たす場合は雇用保険への加入が義務付けられています。(※)

※個人経営の農林水産業では、従業員が常時5人未満の場合は、任意の適用

資格取得手続き【雇用開始した月の翌月10日まで】

「雇用保険被保険者資格取得届」を、雇用開始した月の翌月10日までにハローワークに提出します。郵送や窓口に持参する方法のほか、電子申請も可能です。提出の際には、ステップ1で作成した「法定三帳簿」や「雇用契約書」などの添付が必要です。

雇用保険被保険者証などの受け渡し

資格取得手続きが完了すると、ハローワークから「雇用保険被保険者証」および「雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」が届くので、従業員本人に渡します。これらを従業員の退職まで企業が保管しているところもありますが、厚生労働省は本人による保管を推奨しています。

労災保険の手続き【初回雇用時のみ】

初めて従業員を雇用する際に、「保険関係成立届」と「労働保険概算保険料申告書」を労働基準監督署に提出し、労災保険の加入手続きをする必要があります。労災保険の手続きは、従業員ごとではなく、初めて従業員を雇用したときに一度行なえば、その後は不要です。

提出期限は、保険関係成立届が雇い入れから10日以内、労働保険概算保険料申告書が雇い入れから50日以内です。

ステップ5:税金の手続き

所得税や住民税などを給与から天引きするために、手続きが必要です。

所得税の手続き

所得税は、給与から源泉徴収(天引き)し、企業が本人に代わって国に納付します。正社員のほか、パートやアルバイトも月収8万8,000円を超えると源泉徴収が発生します。源泉徴収する所得税額を計算するために、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をもとに、源泉徴収簿を作成する必要があります。

住民税の手続き【中途:雇用開始した月の翌月10日まで】

住民税の納付には、「普通徴収」と「特別徴収」の2つの方法があります。

- 普通徴収:納付書などを使って、納税者自身が市区町村に直接住民税を納める方法

- 特別徴収:企業が給与から天引きし、本人に代わって市区町村に納める方法

従業員の入社時には、それまでの住民税の納付方法に応じて手続きが必要です。

普通徴収から特別徴収への切り替えが必要な場合は、「特別徴収切替届出(依頼)書」と納税通知書を本人から回収し、居住地の各市区町村へ提出します。

一方、前職で特別徴収をしており、入社後も継続する場合は、「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を居住地の市区町村に提出する必要があります。多くの自治体が「入社月の翌月10日」締切を採用していますが、条例により異なる場合があるため、事前に各自治体に確認することをおすすめします。

なお、前年に所得がない新入社員については、住民税の特別徴収は入社2年目からの開始となります。

特殊なケースの対応方法

CASE1: 社会保険・雇用保険の手続きが遅れた場合

期限を過ぎても手続きは可能ですが、速やかに提出しましょう。本来の届出日から60日以上経過している場合は、以下の追加書類が必要になります。

- 社会保険:本来の届出日から手続き日までの賃金台帳、出勤簿

- 雇用保険:本来の届出日から手続き日までの賃金台帳と出勤簿、遅延理由書

2年前まで遡及加入が可能ですが、未加入期間の保険料が一括請求され、従業員負担分が高額になることでトラブルに発展する可能性があります。また、正当な理由なく社会保険・雇用保険の加入手続きを怠った場合には罰金、労災保険の未加入には追徴金などのペナルティが科されます。

CASE2: 雇用保険被保険者証を紛失した、雇用保険被保険者番号がわからない場合

従業員本人が前職の企業へ問い合わせるか、ハローワークに本人確認書類と前職の企業名および住所がわかるものを提出して手続きすれば、再交付を受けられます。

雇用保険の加入手続きでは、「雇用保険被保険者資格取得届」に前職の企業名や在籍期間がわかる書類を添付すれば、雇用保険被保険者番号が未記載でも手続き可能です。

CASE3:外国人を雇用する場合

外国人を雇用する際は、「在留資格(就労ビザ)」や「パスポート」が必要です。

国内居住者の場合は現在の在留資格と新しい職務内容を比較し、必要に応じて在留資格の変更手続きをします。海外居住の外国人を呼び寄せる場合は、在留資格認定証明書の交付申請と送付が必要です。

また、労働施策総合推進法により外国人雇用時は「外国人雇用状況の届出」をハローワークに提出することが義務付けられているため、忘れずに手続きをしましょう。

CASE4:障害者を雇用する場合

障害者を雇用する場合には、「障害者雇用促進法」にもとづき、社会的障壁をなくすための対応・支援を行なう「合理的配慮の提供」や、ハローワークへの「障害者雇用状況の報告」などの措置が必要になります。トライアル雇用助成金や、特定求職者雇用開発助成金などの助成金が対象となる場合は、必要書類の作成・申請もあわせて対応しましょう。

CASE5: 高齢者を雇用する場合

高齢者を雇用する場合に対応が異なるのが社会保険で、厚生年金保険は「70歳まで」、健康保険は「75歳まで」を対象としています。

一方で雇用保険は、2017年1月1日より65歳以上の労働者も「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となったため、年齢によって手続きが変わることはなくなりました。

入社手続きで漏れや遅れを防ぎたい方へ

入社手続きは確認事項が多く、一つでも漏れがあると従業員との信頼関係に影響しかねません。「雇用契約書の送付は済んだけど、扶養控除等申告書の配付を忘れていた…」といった"あるある"なミスを防ぐため、社会保険労務士監修のチェックリストを用意しました。

このeBookでは、入社前の書類準備から入社後の給与処理まで、4つのステップに分けて必要な手続きを整理。チェックボックス付きで、実務で即座に活用できます。

お役立ち資料

社労士監修!実務の“うっかりミス”をゼロに_入社手続きチェックリスト

また、動画では入社時にやってしまいがちな3つのミスとその対策についても解説していますので、ぜひご覧ください。

Q1. 従業員の入社手続きに必要な送付書類は?

企業から従業員へ送付する必要な書類は以下のとおりです。

- 法的義務がある書類…労働条件通知書

- 法的義務はないが一般的に送付する書類…雇用契約書、採用通知書(内定通知書)、入社承諾書(内定承諾書・入社誓約書)、給与振込先申請書

- 必要に応じて送付する書類…身元保証書、各種手当の支給申請書、入社手続きに関する案内通知

Q2. 入社時に必要な、従業員からの提出書類は?

従業員から提出してもらう必要な書類は以下のとおりです。

- すべての従業員に必要…マイナンバー、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、健康診断書、住民票記載事項証明書

- 条件により必要…健康保険被扶養者(異動)届、国民年金第3号被保険者資格取得届、基礎年金番号通知書(年金手帳)

- 中途採用…雇用保険被保険者証、源泉徴収票(同一年内の転職の場合)

- 新卒採用…卒業証明書(卒業見込証明書)

- 必要に応じて…資格などの証明書

Q3. 入社時に必要な行政手続きは?

社会保険(健康保険・厚生年金保険)、雇用保険の資格取得届、所得税の源泉徴収、住民税の特別徴収手続きなどが必要です。提出期限に注意しましょう。