正確な人事評価を目指した制度構築(1)〜評価項目と評価尺度〜人事評価の現在地 #02

- 公開日

目次

「人事評価制度がうまく運用できていない」「現場の評価への不満が収まらない」。人事評価制度の課題は、多くの企業で抱えているのではないでしょうか。この連載では、人材マネジメントを研究している神戸大学 経済経営研究所・江夏幾多郎准教授が、人事評価についてのさまざまな考え方をご紹介。人事評価制度を導入する企業、評価者、被評価者である従業員のそれぞれが、人事評価のポテンシャルをどのように開拓し、有益な方法としていけばよいか、その道筋を考察します。

第2回目は「正確な人事評価を目指した評価項目と評価尺度」について紹介します。

はじめに

前回、人事評価に対する苦手意識を多くの企業・管理者・従業員が抱いていることを紹介した。しかし実際には、人事評価の結果に従業員に満足あるいは納得してもらうため、各企業において、人事評価の正確性を高める工夫が、長きにわたって積み重ねられてきた。

人事評価におけるどのような工夫が積み重ねられ、そしてそれはなぜ実を結ばなかったのかについて考えたい。

人事評価の正確性を高める工夫は、主として、

- (1)評価項目

- (2)評価尺度

- (3)評価体制

- (4)評価行動

の各側面に関する制度構築を通じてなされてきた。このうち「(1)」「(2)」については今回で、「(3)」「(4)」については次回検討する。工夫が実を結ばなかった理由については次々回で検討する。

何が従業員の貢献なのか? 「評価項目」をめぐって

人事評価とは、従業員の日ごろの働きぶりや達成、つまり企業への貢献の大小を企業として把握しようとするものである。従業員による貢献は、「能力」と「成果」に分けられる。前者を仕事におけるインプット、後者をアウトプットと見てもよい。

「成果」は、仕事上の行動や結果として現れた能力とも捉えられる。「能力」には、知識や技能といった認知的あるいは身体動作的なもののほか、仕事への姿勢の前向きさや我慢強さといった性格的あるいは感情的なものが含まれる。

また、「能力」「成果」の双方とも、従業員に公式的に付与された仕事や役割に関連するもののほか、仕事や役割とは直接関係しないものの、同僚・職場・組織全体をより良くすることにつながるものも含まれることがある。

このように、従業員の企業への貢献、すなわち業績は多岐にわたり、往々にして曖昧である。実務上も研究上も、その曖昧性を排する形で多様性を捉えることが求められる。ある著名な研究は、無数の業績要素は8つの次元に集約できることを示した(Campbell et al., 1993)。一時日本でも注目を浴びた「コンピテンシー」も、高業績者に共通する特徴を、態度・能力・行動・成果も含めて包括的に捉えようとしたものである。

- 職務限定的熟達度

- 職務非限定的熟達度

- 文書・口頭コミュニケーション熟達度

- 努力の発揮

- 自己規律の維持

- 同僚成果・チーム成果の促進

- 監督・リーダーシップ

- 管理・実務

特定の評価項目への着目はリスクが生まれる

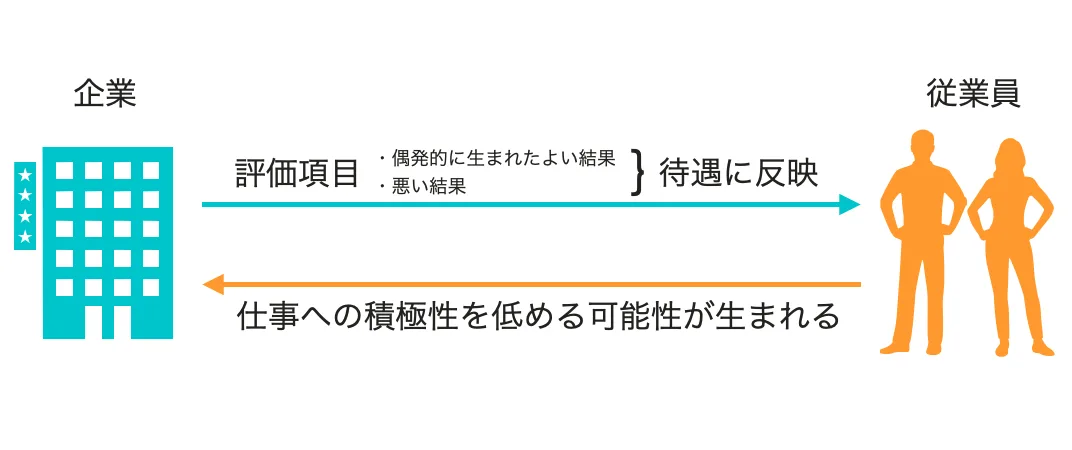

従業員のアウトプットは、インプットと比べて偶発的に現れやすい傾向にある。そのため、もしアウトプット、とくに「たまたま」生じる良い、あるいは悪い結果を評価して待遇と強く結びつけるなら、従業員の多くが、目先の結果や高い評価を得やすい仕事に集中したり、「自分の努力と評価・待遇を評価されても、高い報酬は得られない」と感じて、仕事への積極性を低めたりする可能性がある。

その反面、企業や管理者がアウトプットに関して適切に定義して従業員と共有し、従業員のアウトプット志向の行動を支援できるなら、アウトプットを評価し待遇に結びつけられる企業にとって、望ましい影響を与える可能性がある。また、労務コストの柔軟性の面でも、アウトプットに着目した従業員管理は、インプットに着目するよりも優れている。

従業員のインプットの質は経験に応じて徐々に高まる傾向にあり、偶発的な要素に左右されにくい。そのため、職務遂行能力などのインプットを重視する人事評価は、従業員の能力蓄積を引き起こしやすい。

しかし、それが企業への持続的貢献につながるとは限らない。また、成果に結びつくとは限らない能力や態度を評価し、待遇に結びつけることで、労務コストが硬直化する可能性がある。従業員の能力や態度を実際の成果に結びつけやすくするよう、企業や管理者による支援が必要となる。

さまざまな評価項目の特徴を踏まえると、特定の評価項目のみに着目し、従業員の待遇を決定することにはリスクがある。また、多くの従業員が、自らの貢献を多面的に捉えることを、企業に対して期待している。これらのことから、従業員の貢献を包括的に捉えるため、多くの企業が多岐にわたる評価項目を重視している。

従業員の貢献をどう捉えるか? 「評価尺度」をめぐって

従業員の貢献とされるものの一部は、その大小を数量的に把握すること、そしてそれを通じた評価の正確性の確保が容易だとされる。たとえば、受注金額や発明の数が、そうした貢献に該当する。同じ事実に対する人々の認識は、ずれにくいだろうし、ずれていたとしても議論を通じた収束はしやすいだろう。

その反面、数量的に把握することが、より困難な貢献もある。たとえば創造性や積極性、他者への影響力などは、捉え方次第で大きくも小さくも見えるだろう。そこでは、単なる情報収集を超えた、従業員の貢献についての評価者(=上司、管理者)による解釈や判断、すなわち測定や、測定結果についての評価者と従業員の間での合意形成が欠かせない。

「貢献要素の抽出」で正確な人事評価を実現できる

こうした一連の評価プロセスをより正確なものにするため、曖昧な貢献を明確なものにするための数値化が試みられてきた。

たとえば、「指示を待つことなく自ら解決策を編み出している」などといった測定尺度を設け、評価者に「1:まったく当てはまらない〜5:よく当てはまる」といった選択肢(評点)の中での回答をさせるような取り組みである。

「正確な人事評価」という言葉が意味するのは、第一に「従業員の貢献を構成する要素の必要十分な抽出」である。そして第二に、それぞれの尺度は、景気や顧客や協働などの状況の要因を受けにくい、従業員本人に帰するものを捉えなければならない。これらをおろそかにすると、人事評価に向けた評価者の努力は水の泡となる(Borman, 1991; 蔡, 2010)。

評価の精度と安定性が測定上のエラーを防ぐ

そのうえで第三に「測定上のエラーをなくすこと」である。人が人について解釈・判断するときには、とかくバイアスが混じりやすいものだが、そのようなものに左右されにくい、妥当性のある測定尺度が実務と学問の両面で追求されてきた。妥当性とは、その尺度が測定すべきものを測定できることを意味する。

測定尺度の妥当性の主要な条件が、信頼性、すなわち精度の高さである。たとえば、ある評価要素(能力・行動・成果など)について、ある測定尺度を用いて異なる2時点で測定し、同じ評点がつく場合には、その尺度は「安定性」が高いといえる。ある貢献要素について、それに関する尺度を用いる2人の評価者が同じ評点をつける場合には、その尺度は「評価者間信頼性」が高いといえる。

さらには、ある貢献について一つの尺度で捉えようとすると、その尺度の妥当性、とりわけ代表性が十分に保証されない。そこで、ある貢献に関する複数の測定尺度を用いることが有望になる。もしそれらが示す評点が同等になる、たとえば、評価対象者であるA氏、B氏、C氏について、ある評価尺度と別の評価尺度が共に「4点、3点、2点」と示す場合、これらの測定尺度の間の「内的一貫性」は高いと言える。

測定尺度の妥当性は、信頼性とは別の観点からも確証されなければならない。例えば、それが意味することについて専門的・論理的に考えを突き詰めると、ある測定尺度が従業員のある貢献要素を十分に捉えていないと判断せざるをえない、ということがありうる。この場合、いくらこの尺度の信頼性の高さが統計的に示されたとしても、「内容的妥当性」が低く有用ではないと評される。

さいごに

本稿では、正確な人事評価につながる従業員の貢献の定義や、その定義にもとづく評価尺度についての基本的な考え方を紹介した。このうえで考えるべきは、こうした評価制度を評価者が十分に活用でき、従業員がその実態を知り、また恩恵を受けられるために必要な措置である。次回は、人事評価を円滑に進めるための体制や評価行動について検討したい。

- 参考文献

- Borman, W. C.(1991). Job behavior, performance, and effectiveness. In M. D. Dunnette, & L. M. Hough (Eds.) Handbook of Industrial and Organizational Psychology: Vol.2, California: Consulting Psychologists Press. 271-326.

- Campbell, J. P., McCloy. R. A., Oppler, S. H., & Sager, C. E.(1993). A theory of performance, In N. Schmitt, & W. C. Borman(Eds.)Personnel Selection in Organizations, San Francisco: Jossey-Bass. 35-70.

- 蔡芢錫(2010)パフォーマンスに関する研究の現状と課題 – 産業・組織心理学研究 第23巻(第2号)

お役立ち資料

経営の未来をつくるカギは人事評価にある

人事評価が「従業員の能力や業績を評価して、待遇・賃金を検討するための仕組み」であることは言うまでもありません。しかし、人事評価が影響する範囲は大きく、自社の経営の未来をつくる存在でもあります。

本資料では、見落とされがちな経営戦略と人事戦略を連動させる重要性について解説しています。