【図解つき】SmartHRを活用した「育児介護休業法改正」対応

- 公開日

目次

4月の育児介護休業法の改正施行日が近づいており、対応を進めている人事・労務ご担当者さまの対応業務も大詰めを迎えているのではないでしょうか。

本稿では、SmartHRが毎月開催するウェビナー『月刊SmartHR』より、育児介護関連の法改正に向けたSmartHR活用法をご紹介します。

育児介護関連法改正の概略

出産育児支援

子の年齢ごとの出産育児支援について、今回の改正で対象年齢の引き上げやテレワークの措置などが追加されました。従来よりもさらに子の年齢ごとのニーズへの対応が求められます。

そして2025年10月からは、妊娠出産届出後に2回の面談が原則必須となり、配慮が義務化されます。各家庭の子育ての状況はさまざまですので、妊娠出産時だけではなく、3歳になるまでの適切な時期に関しても個別対応が求められます。

給付金の新設

雇用保険では、この4月から給付金が2種類新設されます。

1つ目は出生後休業支援給付金で、両親ともに出生後に育児休業を取得した場合、育児休業給付金の上乗せ給付が受けられ、トータルで手取り10割の給付を受けられます。

2つ目は育児時短就業給付金です。2歳未満の子供を養育するために時短勤務をした場合、時短勤務中に支払われた賃金額の10%を給付する給付金となります。

これらの改正事項に対応するため、人事労務担当者が何をすればよいか、以下のリストであらためてご確認ください。

4月までに「個別意向確認」「雇用環境整備」「給付金の概要確認」を

4月までは主に介護に関する個別意向確認と雇用環境整備、育児に関しては新設される給付金の概要確認などが必要となります。そして10月までには、出産育児を行なう従業員に対する個別意向の聴取と配慮、柔軟な働き方の選択措置などが必要となります。

各法改正の詳細と対応実務については、以下の資料にまとめているのでぜひご覧ください。

2026/27年にかけての人事・労務法改正ハンドブック

この資料でこんなことが分かります

- 2026年の人事・労務業務に影響する法改正

- 2027年以降の人事・労務業務に影響する法改正

- 人事・労務担当者 やることリスト

SmartHRの活用方法

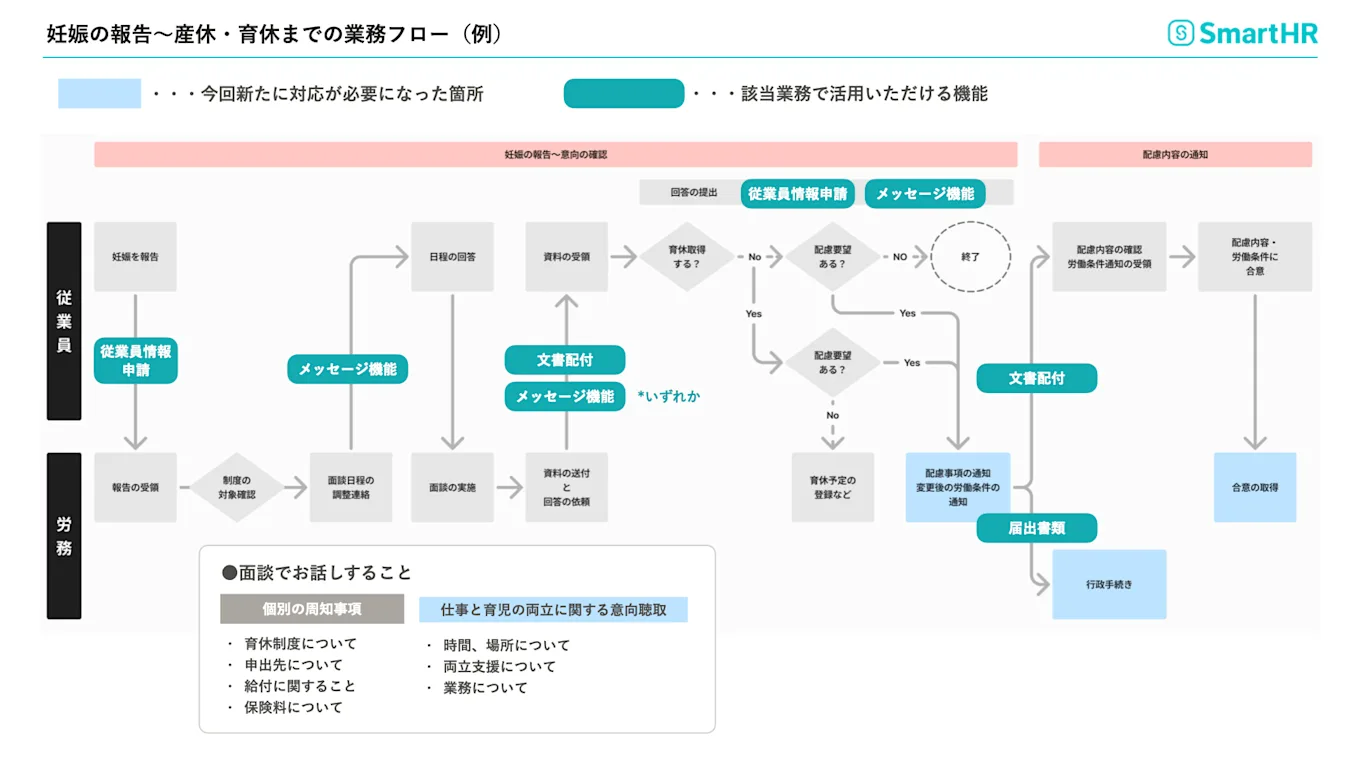

これらの対応についてSmartHRを使ってどのように対応できるのか、まずは妊娠の報告から産休育休までの業務フロー例をもとに具体的に活用する機能をご説明します。

個別の意向聴取と配慮で活用可能

今回の法改正で必須になるのが、個別の意向聴取と配慮です。その際に、配慮事項の回答を従業員情報申請機能やメッセージ機能で受領し、配慮事項の通知や変更された労働条件の通知で文書配付機能を活用できます。

個別周知・意向確認と個別の意向聴取と配慮

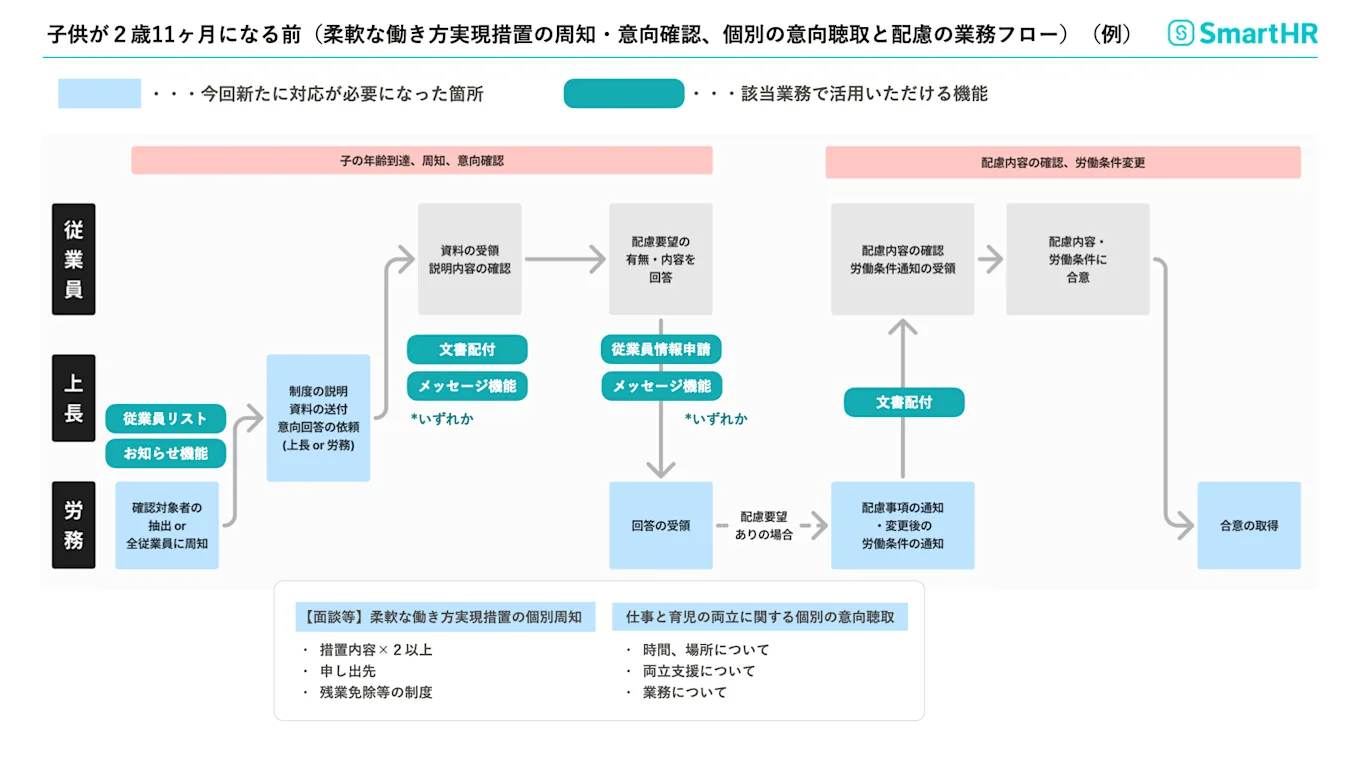

3歳になる前の適切な時期に、柔軟な働き方を実現するための措置の個別周知・意向確認と、個別の意向聴取、配慮の業務フロー例です。

従業員リストを使って確認対象者の抽出、もしくはお知らせ機能で全従業員に周知します。そのうえで文書配付機能、メッセージ機能のいずれかを用いて制度について説明し、従業員情報申請機能またはお知らせ機能で受領します。その後、配慮事項や変更された労働条件の通知で、文書配付機能を活用できます。

介護に関する制度周知と意向確認

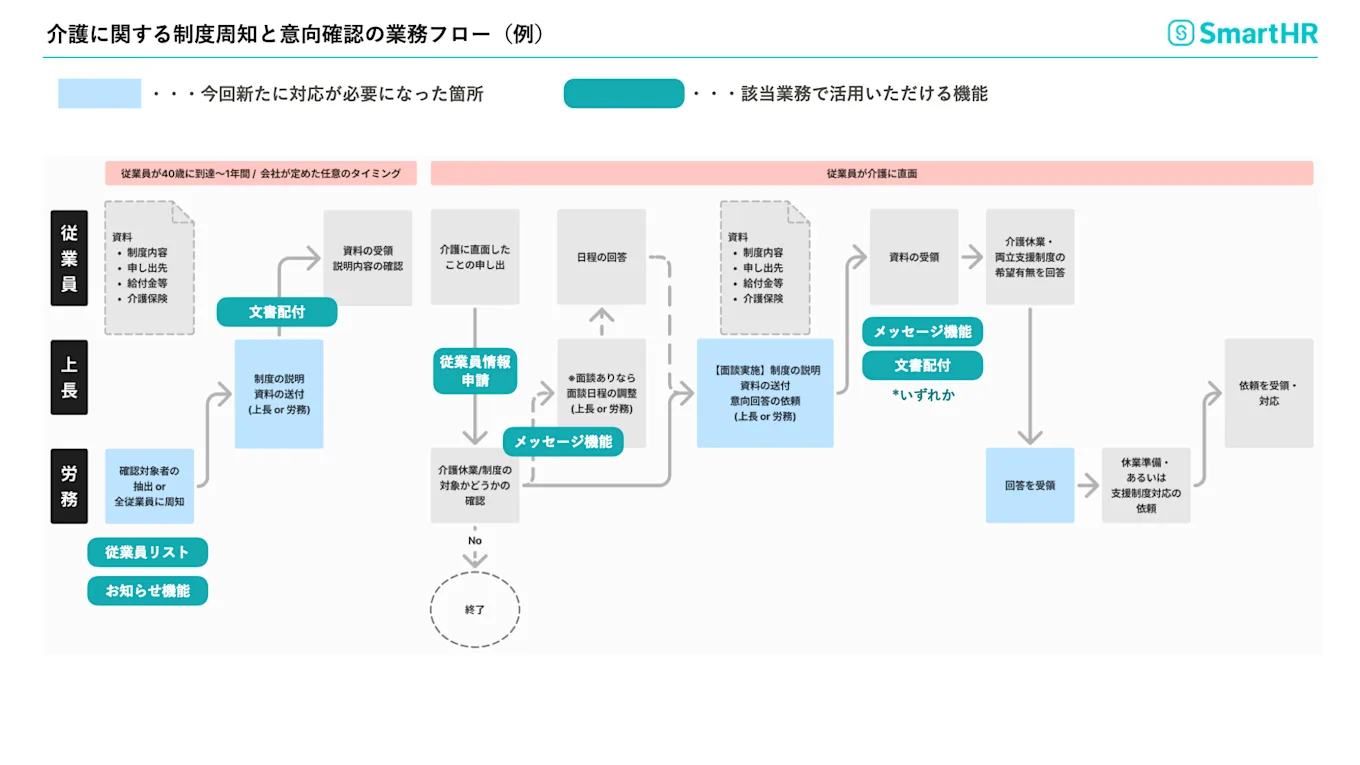

介護に関する制度周知と意向確認の業務フロー例です。

まず、従業員が40歳に到達するタイミングの周知についてです。

従業員リストを使って確認対象者の抽出、もしくはお知らせ機能で全従業員に周知し、文書配付機能で制度について説明します。従業員が介護に直面した場合は、従業員情報申請機能で申請してメッセージ機能でやり取りします。

その後、資料送付や意向回答の依頼をメッセージ機能もしくは文書配付機能で実施する流れです。

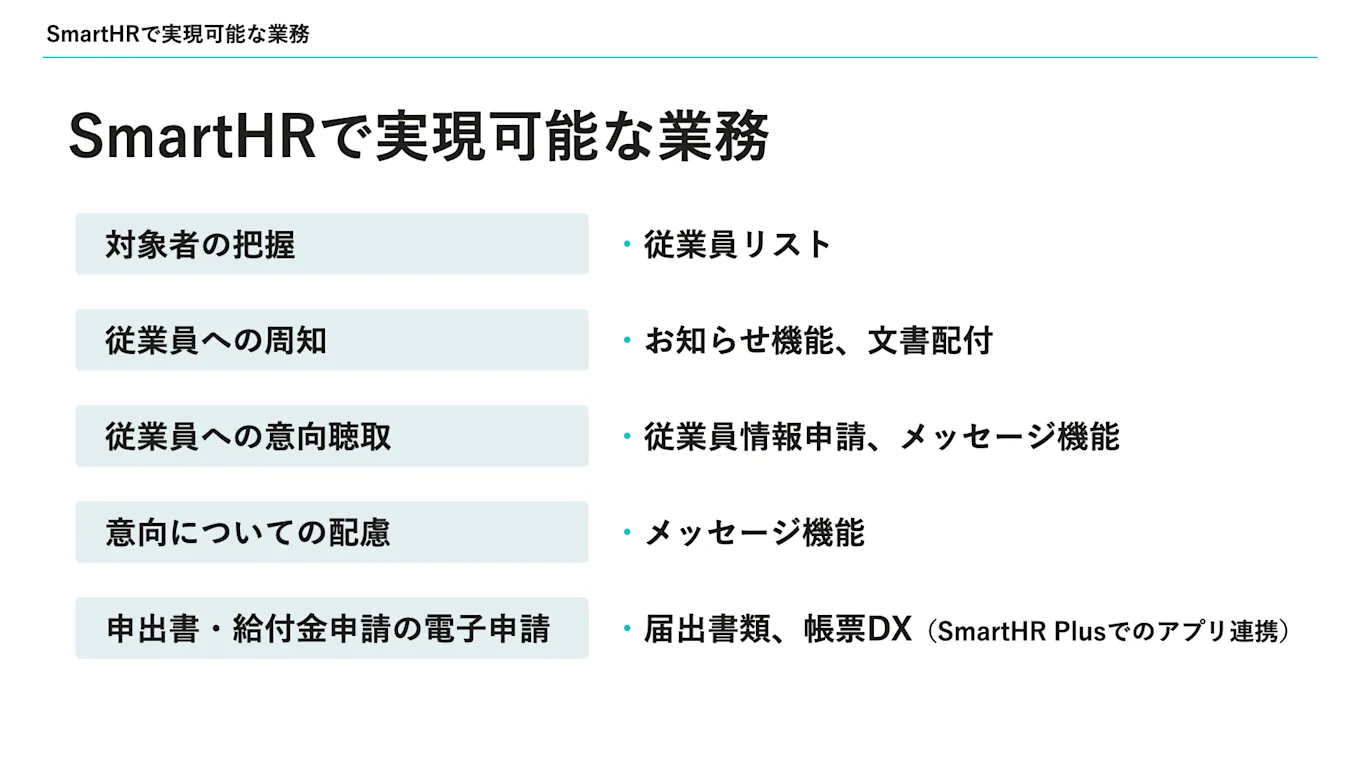

各業務で活用するSmartHRの機能

業務のフローのなかで、SmartHRのプロダクトをどのように活用するのかをご紹介します。

対象者の把握【従業員リスト】

従業員リストは、従業員情報をリストで表示できる機能です。表示項目の設定、フィルターの設定をリストとして保存でき、CSVファイルとしても出力可能です。

子供が2歳11か月に達する前の柔軟な働き方の実現措置を周知するときに、対象者の把握のために従業員リストをご活用いただけます。介護のフローでも40歳に到達する従業員へ介護制度の周知をする際、周知対象者の抽出でご活用いただけます。

子供の年齢の把握方法

子供の年齢の把握方法は次のとおりです。SmartHR上にデータが入っていることが前提ですが、従業員リストでは家族情報のダウンロードもできます。このファイルを使って子供の年齢を把握できます。

ダウンロードボタンより詳細設定を行ないます。ダウンロード対象の範囲として、従業員情報+家族情報を選択します。ダウンロード対象の従業員は、全従業員を選択することで抜け漏れを防いでダウンロードできます。

バックグラウンド処理一覧よりファイルをダウンロードしてください。ファイルを開くと、家族ごとに登録されている生年月日を把握できます。

従業員の年齢の把握方法

従業員リストで40歳前後の従業員を把握するためには、表示項目より生年月日を表に追加します。フィルターから生年月日を条件に、40歳にあたる従業員の生年月日で絞り込めます。

絞り込み条件を新しい設定として保存すれば、いつでも条件に合致した内容を瞬時に把握できます。なお設定したリストの削除も可能です。

従業員制度の周知【文書配付機能】

文書配付機能は、SmartHRに登録された従業員に向けて、書面での通知や合意締結を結びたい文書を配付する際にご活用いただける機能です。従業員制度の周知を文書で実施する際には、文書配付機能を使用します。

以下のシーンで文書配付機能を活用できます。

- 妊娠報告時に育児休業制度について書面で周知・新たな労働条件通知書などを配付する場合

- 柔軟な働き方実現措置について、子供が2歳11か月に達する前の従業員に書面で周知・新たな労働条件通知書などを配付する場合

- 40歳の従業員に介護制度について書面で周知する場合

SmartHR上で書類を作成する場合は、従業員情報を文書に差し込めるほか、作成したPDFファイルも送付できます。

制度周知の文書の配付手順

制度を周知するための文書の配付手順をご説明します。

まずは文書の設定です。文書配付機能の設定内にある書類テンプレート一覧画面から、周知用の書類テンプレートを作成します。テンプレートの作成や書類セットの作成など、文書の設定が完了後(PDFファイルのみを送付する場合は設定不要)に、配付対象の従業員を選択します。

従業員を選択する方法は2つあります。まずは介護や妊娠などの申し出があった従業員を都度個別に選択して配付する場合は、チェックボックスで従業員を選択して個別送付できます。また従業員や子供の年齢で該当する従業員を一括で選択配付したい場合は、従業員リストを活用して、該当する従業員を一括で選択し文書を配付できます。

このように文書配付機能は、制度に関する周知を文書で実施したり、その他労働条件の通知などができる機能です。

なお文書の記載内容は、厚生労働省が公開している個別周知の記載例を参考にしてみてください。

お知らせ機能で従業員へ周知

お知らせ機能は件数の制限なく配信できます。太字や色付け画像貼り付けなどの装飾も可能で、見落として欲しくない情報をしっかりアピールできます。

また、ファイルの添付も可能なので、マニュアルや案内PDFとあわせて送付することで、目を通して欲しい資料を1か所に集約して伝えられるメリットがあります。

従業員へ広く周知する場合には、お知らせ機能をご活用いただけます。子育てに向けた柔軟な働き方実現措置の周知を子供が2歳11か月に達する前の従業員だけでなく、全従業員に周知する場合にご活用いただけます。

介護制度の周知についても、対象を絞らずに一斉送信する場合にご活用いただけます。

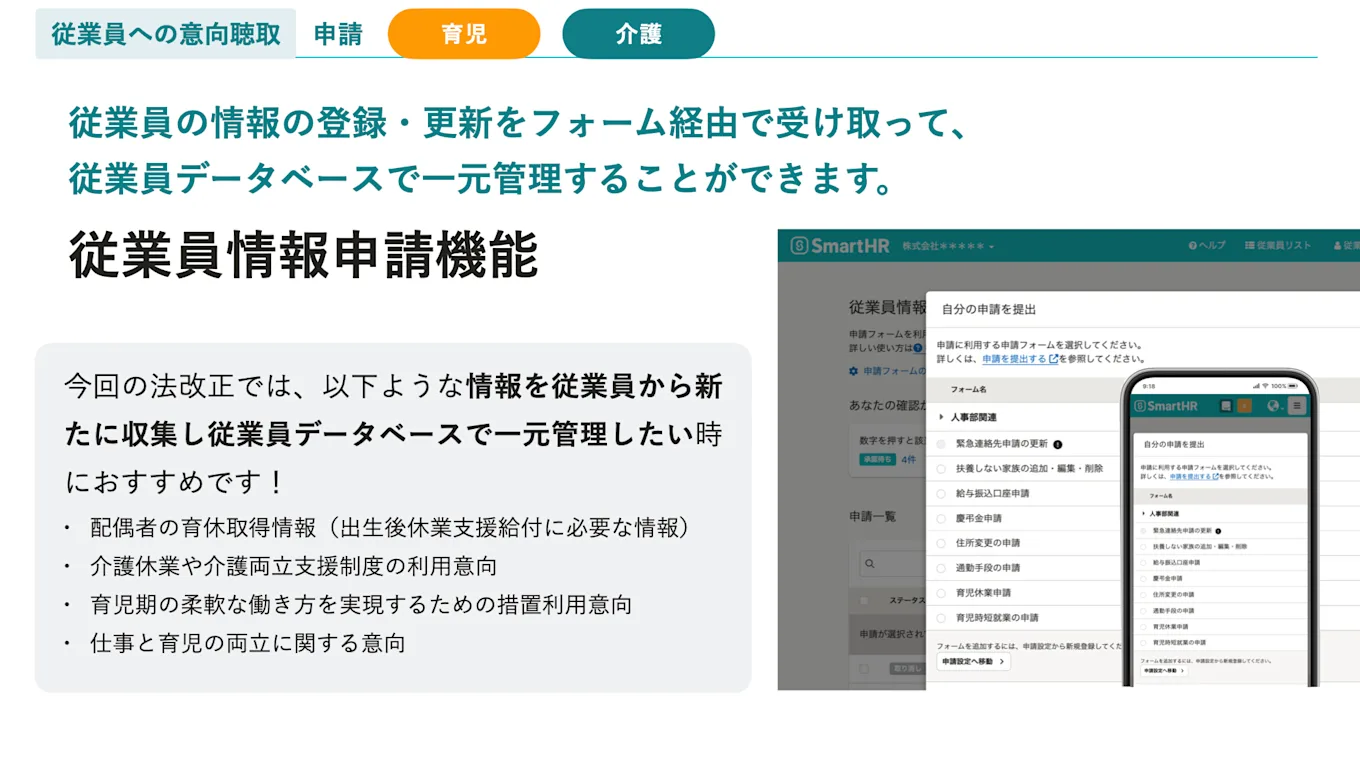

配慮要望や意向聴取【従業員情報申請機能】

従業員情報申請機能とは、従業員の情報をフォームで受け取り、従業員データベースに保存して管理できる機能です。今回の法改正においては、制度活用に関する意向聴取や、育児休業、介護に直面した従業員からの申請に活用できます。

ステップ1:カスタム項目の追加

意向聴取や手続きのための情報収集から情報確認までの流れは、以下の4つのステップとなります。

新たに収集した情報がある場合には、カスタム項目を追加します。共通設定のカスタム従業員項目から作成します。

本人と配偶者がともに育児休業を取得する場合に新たに受けられる給付である「出生後休業支援給付」の手続きのためには、配偶者の被保険者番号、もしくは育休取得開始日などの新しい情報を記載する必要があります。

ステップ2:申請フォームに設定

続いてステップ2では、先ほど作成した項目を申請フォームに設定します。例として、出生後休業支援給付用のフォーム項目の作成手順をご紹介します。

配偶者の育休取得の有無の項目を必須回答にします。出生後休業支援給付の対象者であることをわかりやすく判別するために設定しました。実際に手続きに必要な項目は、配偶者の被保険者番号か育休取得開始日か、配偶者の状況のいずれかを記入する必要があるため、それぞれ任意の項目として設定しました。

ステップ3:申請フォームの設定

ステップ3は作成した申請フォームを従業員が提出できるように設定します。

申請フォームの設定画面で、従業員が申請を提出できるタイミングを設定します。育児休業や介護休業が必要な場面での申し出については、デフォルトでの選択で、従業員が必要になったタイミングで申請できます。

管理者から特定の従業員に絞って提出を依頼する場合は、申請一覧の従業員に提出を依頼するという項目から、対象者を選択して依頼できます。

CSVファイルで指定することも可能なので、たとえば介護に関する制度周知と意向確認の業務フローにおいては、従業員リスト機能で対象の従業員を抽出し、意向確認の申請を一括で依頼できます。

ここまでの手順で、従業員に回答してもらうフォームの設定は完了です。

ステップ4:従業員からの回答を確認

それぞれ必要なフォームに従業員に回答してもらう流れになります。最後に回答された情報を確認する手順をご紹介します。

収集された情報は、従業員リストから確認できます。ドロップダウンリスト形式のデータであれば、リスト表示の際のフィルターでも絞り込みが可能です。また、申請一覧から対象の申請内容をダウンロードできるので、それぞれ適した手段で確認できます。

書類作成から電子申請まで可能【届出書類機能】

届出書類機能は、給付金申請などの各種行政手続きに必要な書類を作成し、電子申請できる機能です。

これまでSmartHRでは、基本機能と届出書類機能の両方で書類作成と電子申請ができましたが、今後は届出書類機能を使用して一括で書類作成から電子申請まで実施できます。

今回の法改正にあたっては、育児休業給付や育児時短に関して、各種最新の手続き様式への対応を進めています。またSmartHRの届出書類機能では対応できていない書類を作成したい場合は、SmartHRと連携しているアプリストアの「帳票DX for SmartHR」というアプリもご検討ください。

帳票DX for SmartHRを利用することで、「育児休業等終了時報酬月額変更届」や「養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届」、「介護休業給付金支給申請書」なども、SmartHRに登録してある情報と連携して作成可能です。

SmartHRで法改正対応業務の効率化を

本稿では、4月施行の育児介護休業法の概要と、SmartHRの活用方法をご紹介しました。SmartHRを活用することで、従業員とのやりとりや確認作業の工数を減らし、法改正対応業務のさらなる効率化を実現します。ご利用に関して、ご不明点などございましたら、以下よりお気軽にお問い合わせください。

お役立ち資料

SmartHRに関するご質問・ご相談を承ります

フォームに必須事項とお問い合わせ内容をご入力ください。通常1営業日以内に、担当者よりご返信いたします。