人事・労務の「スポットワーク」入門。必要なとき、必要な人材を活用できる制度の概要や注意点

- 公開日

目次

近年、働き方は多様化が進んでいます。急な人手不足への対応や、特定の業務を想定した専門人材の確保に、「スポットワーク」の活用を検討する事業主が増えてきました。短時間・単発の就労であるスポットワークは、労働基準法をはじめとする各種労働関係法令が適用される雇用契約です。

そのため事業主は、スポットワークの仕組みやリスクを理解したうえで活用する必要があります。本記事では、スポットワークの概要のほか、労働契約時や労務管理上の注意点とともに、法的義務やスポットワーカー側が知っておくべきポイントなどについて、厚生労働省の資料などをもとに解説します。

スポットワークとは何か

スポットワークとは、単発・短時間の就労形態で、働きたいときに柔軟に仕事ができる働き方です。一般社団法人スポットワーク協会では、「短時間・単発の就労を内容とする雇用契約を結ぶ単発バイト」と定義しています。

スポットワークは急な欠員や繁忙期など、一時的な人手不足が生じた場合に迅速に人材を確保できるため、事業主側にとっては人手不足の解決策となる働き方です。労働者側にとっても、自分の働きたい時間や都合のよい時間にあわせて働ける大きなメリットがあります。

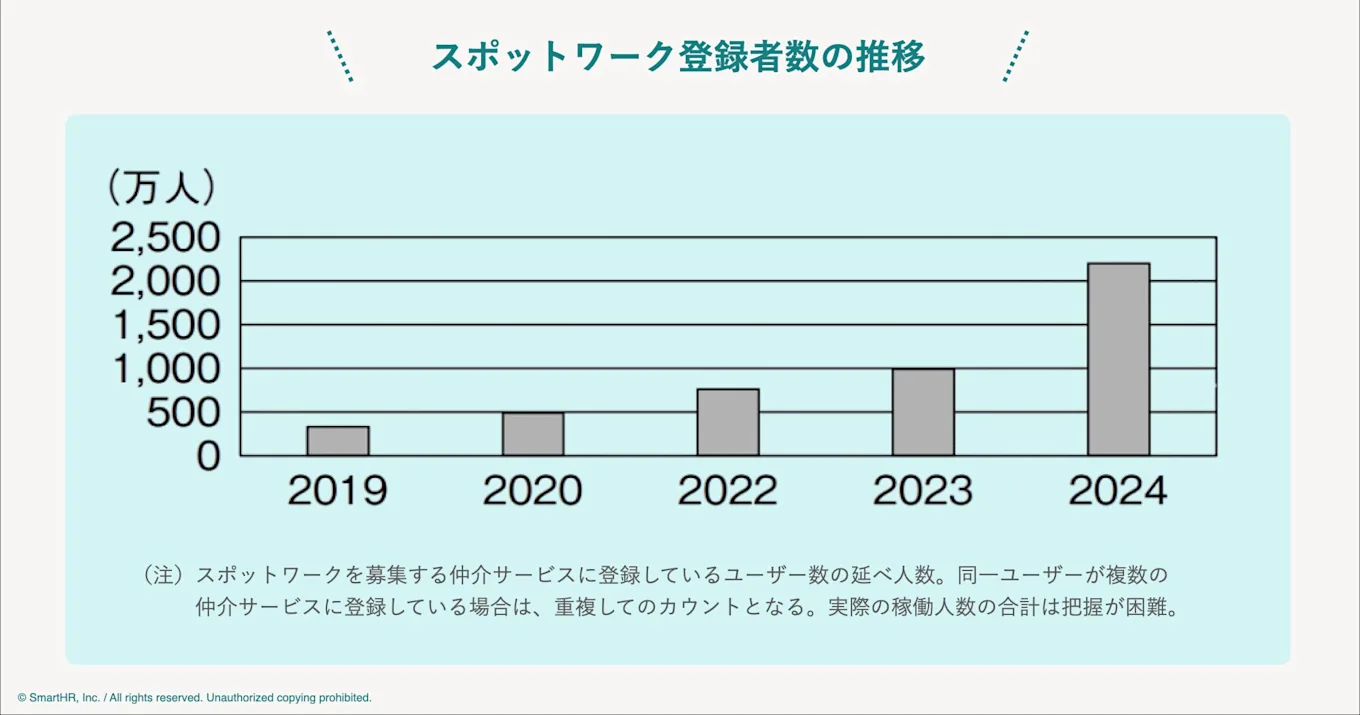

財務省の調査によると、国内における2024年のスポットワーク登録者数は約2,000万人でした。2023年の2倍以上に増加しており、利用者が急速に増加しています。

出典:財務省「スポットワーク市場の動向と展望について」

スポットワークにはさまざまな形態がありますが、本記事では「雇用仲介アプリを利用するスポットワーク」に限定して、その詳細を掘り下げていきます。

スポットワークの基本的な仕組み

スポットワークの基本的な仕組みとして押さえておきたいのは、「労働契約の当事者関係」と、「労働契約の成立タイミング」です。

労働契約の当事者関係

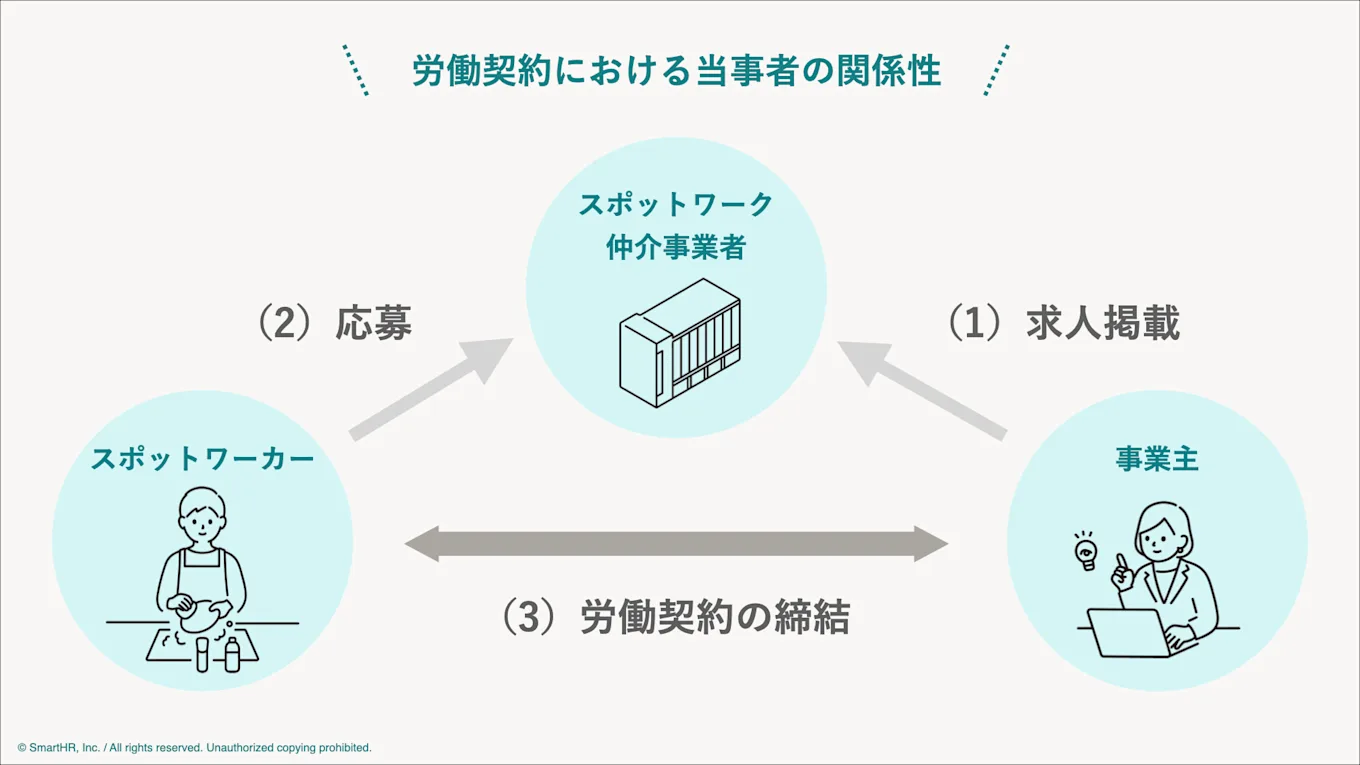

スポットワークでは通常、事業主が労働者に指揮命令を行なうため、労働契約に該当します。そのため、事業主とスポットワーカーは、労働契約を直接締結する必要があります。事業主とスポットワーカー、スポットワーク仲介事業者の関係性は下図のとおりです。

参考:厚生労働省「『知らない』では済まされない『スポットワーク』の労務管理」

スポットワーク仲介事業者の役割は、事業主とスポットワーカーの仲介であり、労働契約の当事者ではありません。労働基準法をはじめとする各種法令を遵守する義務は、すべて事業主に発生します。

労働契約の成立タイミング

スポットワークの募集から受け入れまでの流れは、以下のとおりです。

- 求人内容の掲載

- 応募

- マッチング

- 採用決定

スポットワークは、採用が決定した時点で労働契約が成立します。面接を実施せず先着順で就労が決まる求人では、別途特段の合意がない限り、掲載した求人に労働者が応募した時点で事業主と労働者の間で双方の合意があったとみなされ、労働契約が成立するとされています*。

※参考:厚生労働省「ご存知ですか?『スポットワーク』の注意点」

労働契約が成立した時点から労働関係法令が適用されるため、事業主には労働条件の明示義務が発生します。一般社団法人スポットワーク協会は、この応募完了時点を、解約権が留保された労働契約(解約権留保付労働契約、詳細はこちら)の成立時期と位置づけています。

個別の具体的な状況により判断が異なるため、どの時点で労働契約が成立するのかを把握しておく必要があります。

労働契約締結時の注意点

労働契約締結時の主な注意点として挙げられるのは、以下の3つです。

- 労働条件の明示義務

- 解約(キャンセル)に関する取り決め

- 労働条件変更時の合意

ここでは、それぞれの注意点について解説します。

(1)労働条件の明示義務

労働者と労働契約を締結する場合、労働基準法や最低賃金法をはじめとする労働基準に関する法制度がすべて適用されます。そのため、事業主には書面交付による労働条件の明示が義務づけられています。(詳しくはこちら)

スポットワークでも、以下の項目などを明示するようにしましょう。

- 就業場所・業務に関する事項

- 始業・終業時刻(就業時間)に関する事項

- 雇用形態に関する事項

労働条件の明示は書面(労働条件通知書)での交付が原則です。紙ではなく、PDFやアプリでの電子的明示でも構いません。

スポットワーク仲介事業者が代行して「労働条件通知書」を交付するケースもありますが、最終的な確認責任は事業主にあります。労働条件を適切に明示しない場合は労働基準法違反となるため、労働条件通知書の重要性を理解したうえで、対応を進めるのが大切です。

(2)解約(キャンセル)に関する取り決め

スポットワークの増加にともない、事業主による一方的なキャンセルにより、労働者が不利益を被る問題が発生していました。それを受けて厚生労働省は「スポットワークはマッチングした時点で原則として労働契約が成立している”解約権留保付労働契約“が適用される」との見解を示しています。

「解約権留保付労働契約」は、天災事変や就労条件を満たしていない場合などの正当な事由がない限り、原則として事業主側からのキャンセルはできません。やむを得ずキャンセルする必要がある場合は、労働基準法第26条*にもとづき、1日あたりの平均賃金の60%以上の休業手当の支払い義務が発生します。

※e-Gov法令検索「労働基準法」

事業主の都合による直前解約は、労働者の別の就労機会を奪う可能性もあるため、労働者保護の観点でみると適切ではありません。労使対等の原則を踏まえ、解約条件を適切に設定し、労働者の就労機会確保への配慮が求められます。

参考:厚生労働省「いわゆる『スポットワーク』を利用する労働者の労働条件の確保等について」

(3)労働条件変更時の合意

労働契約法第8条*によると、「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる」と定められています。

※e-Gov法令検索「労働契約法」

そのため、労働日や労働時間といった労働条件を変更する際は、労使双方の合意が必要です。一方的な変更はトラブルの原因となりかねません。事業主側の都合で条件を変更したい場合は、労働者に対して変更の必要性を丁寧に説明し、誠実に理解を求めるのが大切です。

労務管理上の重要ポイント

労務管理上の重要ポイントとして挙げられるのは、以下の3つです。

- 労働時間の適正な管理

- 賃金支払いの注意点

- 休業時の対応

ここでは、それぞれのポイントについて解説します。

(1)労働時間の適正な管理

スポットワークにおいても、労働時間の適正な管理は事業主の重要な義務です。たとえば、以下は労働時間に含まれます。

- 着替えや除菌などの業務に必要な準備行為

- 業務後の清掃など後始末の時間

- 事業主の指示による待機時間

そのため、求人で設定する始業・終業時刻には、準備時間や待機時間も考慮しなければなりません。

(2)賃金支払いの注意点

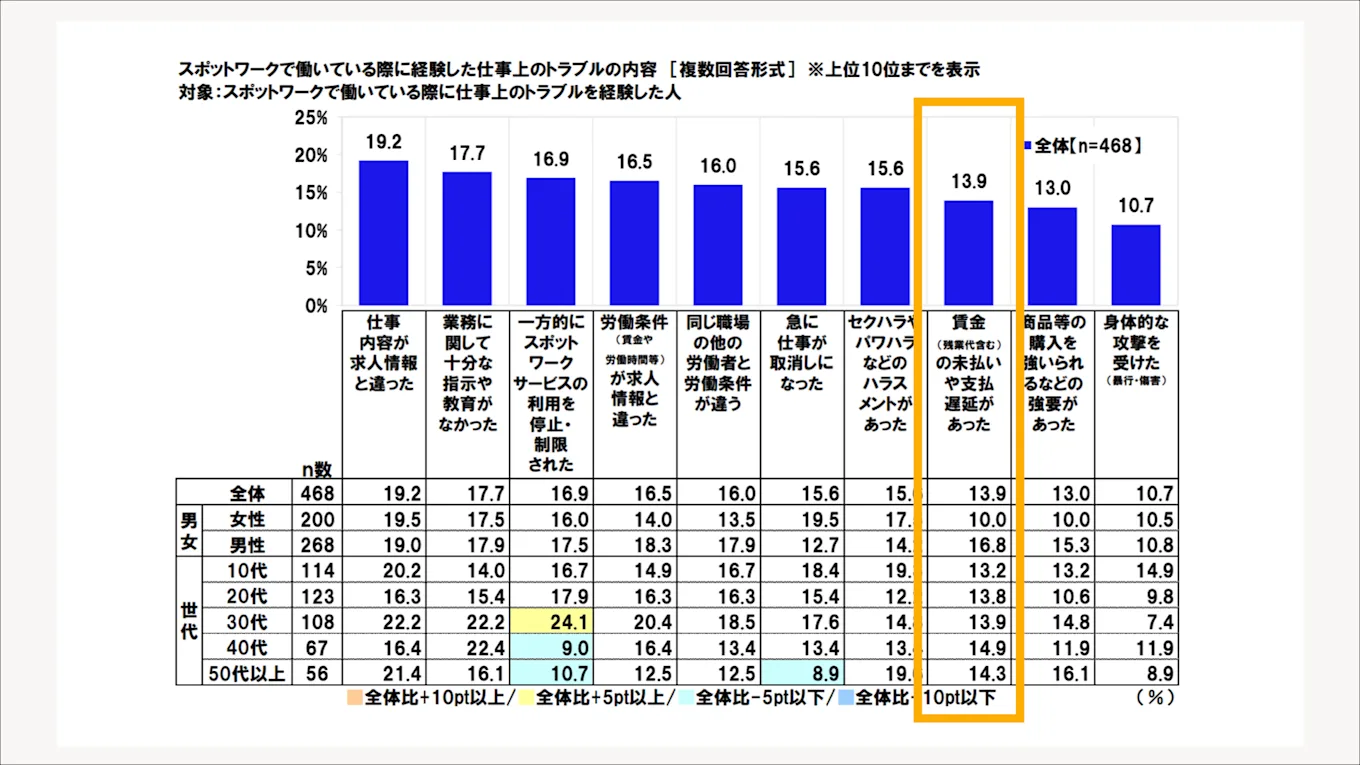

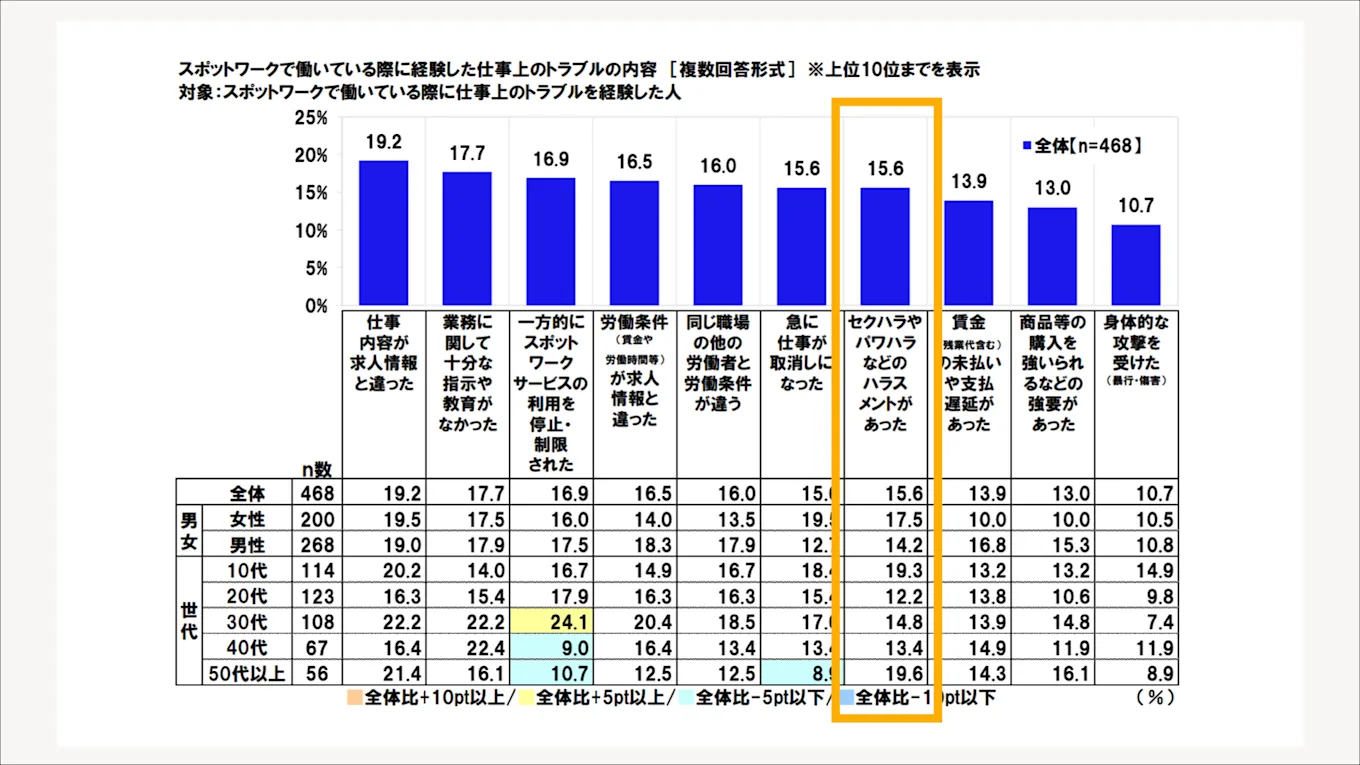

事業主には、実際の労働時間に対し、適正な賃金の支払いが求められます。しかし調査によると、スポットワークで働く際、仕事上のトラブルを経験した人のなかで「賃金の未払いや支払い遅延があった」と回答した人が、13.9%もいました。

出典:日本労働組合総連合会「スポットワークに関する調査2025」P15

賃金関連でよくあるトラブルとして挙げられるのは、以下のとおりです。

- 一方的に賃金を減額された

- 別途支払いを約束した交通費が支払われない

- 仕事の中止または早上がりを命じられ、予定していた収入が得られなかった

これらはすべて労働基準法違反に該当します。よって、労働契約成立後に事業主の都合で仕事の中止または早上がりを命じる場合、事業主は所定支払い日までに休業手当を支払う必要があります。

また、労働時間が予定と異なった場合、スポットワーカーからの申請にもとづき事業主は労働時間の修正を承認しましょう。勤務した賃金は遅滞なく支払うとともに、労働時間が予定と異なった場合は速やかに対応しましょう。

(3)休業時の対応

事業主の都合により労働者が休業する場合には、労働基準法第26条*に定める「使用者の責に帰すべき事由による休業」にもとづき、休業手当の支払い義務が発生します。

※e-Gov法令検索「労働基準法」

スポットワーク仲介業者の「シェアフル」は、事業主都合で勤務開始前に採用を取りやめる場合、原則としてスポットワーカーに給与の全額をキャンセル料として支払う仕組みを導入すると発表しています。

なお、休業休業手当の代わりに、全額の賃金を支払う方法もあります。

そのほかの法的義務や留意ポイント

スポットワークを活用するうえで、以下の法的義務や留意ポイントもまた、知らないでは済まされません。

- 労働災害への対応

- 安全衛生管理

- ハラスメント防止策

ここでは、それぞれの法的義務や留意ポイントについて解説します。

(1)労働災害への対応

労働契約を締結する以上、スポットワーカーも労災保険の適用対象です。スポットワーカーが安全に働けるように職場環境を整える責任があります。労災保険料は事業主の負担です。万一、労働災害が起こった際は適切に対応するようにしましょう。

(2)安全衛生管理

労働災害を防止するため、事業主は労働安全衛生法にもとづく各種措置を講じる義務があります。とくにスポットワーカーにとって初めての現場では、一瞬の不注意が事故につながりかねません。雇入れ時に、具体的な作業内容や職場ルールとともに、危険箇所や安全装置の取扱い方法などの安全衛生教育を実施しましょう。

(3)ハラスメント防止策

労働施策総合推進法などにもとづき、事業主はハラスメント防止策を講じる義務があります。スポットワーカーは正社員などに比べると立場が弱く、被害を訴えにくい傾向があります。

調査によると、スポットワークで働く際、仕事上のトラブルを経験した人のなかで、「セクハラやパワハラなどのハラスメントがあった」と回答した人の割合は15.6%と、決して少なくありません。事業主は相談窓口の設置や、その周知徹底が求められます。

出典:日本労働組合総連合会「スポットワークに関する調査2025」P15

万一、賃金の未払い、労働災害、ハラスメントなどの問題が発生した場合、事業主は信用低下や応募数の減少などに陥るリスクがあります。未然防止に努めるとともに、万一トラブルが発生した場合は、人事・労務を中心に、法務などの関係部署とも連携して真摯な対応を心がけましょう。

スポットワークの現場マネジメント

スポットワーカーの雇用では、一度スポットワークで入った就業先を気に入り、レギュラー化するケースも珍しくありません。

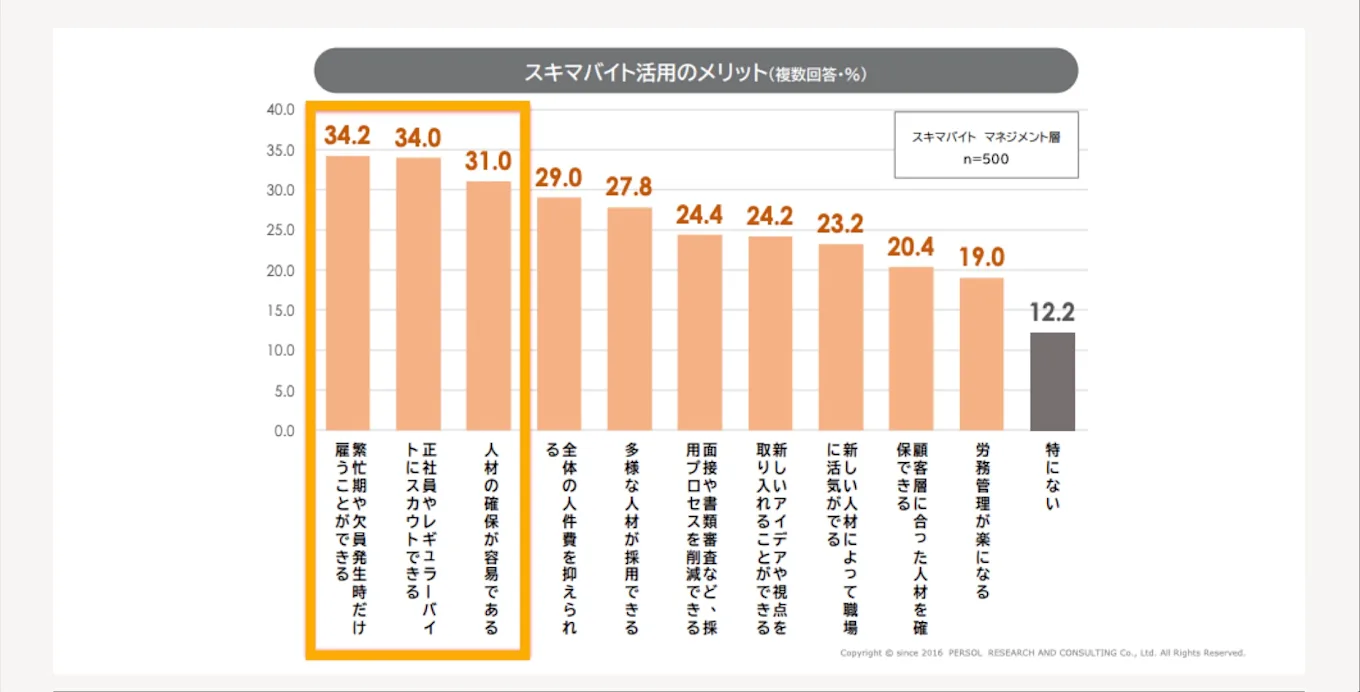

パーソル総合研究所の調査によると、スキマバイトをマネジメントする立場によるスキマバイト/スポットワーク活用のメリットとして、「正社員やレギュラーバイトにスカウトできる」と回答した割合は34.0%で2位でした。

出典:パーソル総合研究所「スキマバイト/スポットワークに関する定量調査」P58

スポットワーカーに長期的に働いてもらいたい場合は、以下の3つのポイントを押さえたマネジメントを意識するとよいでしょう。

- 指示的マネジメント:明確な指示と仕事の割り振り

- 承認的マネジメント:仕事ぶりを認め、承認する

- 調整的マネジメント:全体への声掛けやケア、シフト調整

スポットワーカーに「またこの職場で働きたい」と思ってもらうためにも、良好な関係構築に努めましょう。

スポットワーカー側が知っておくべきポイント

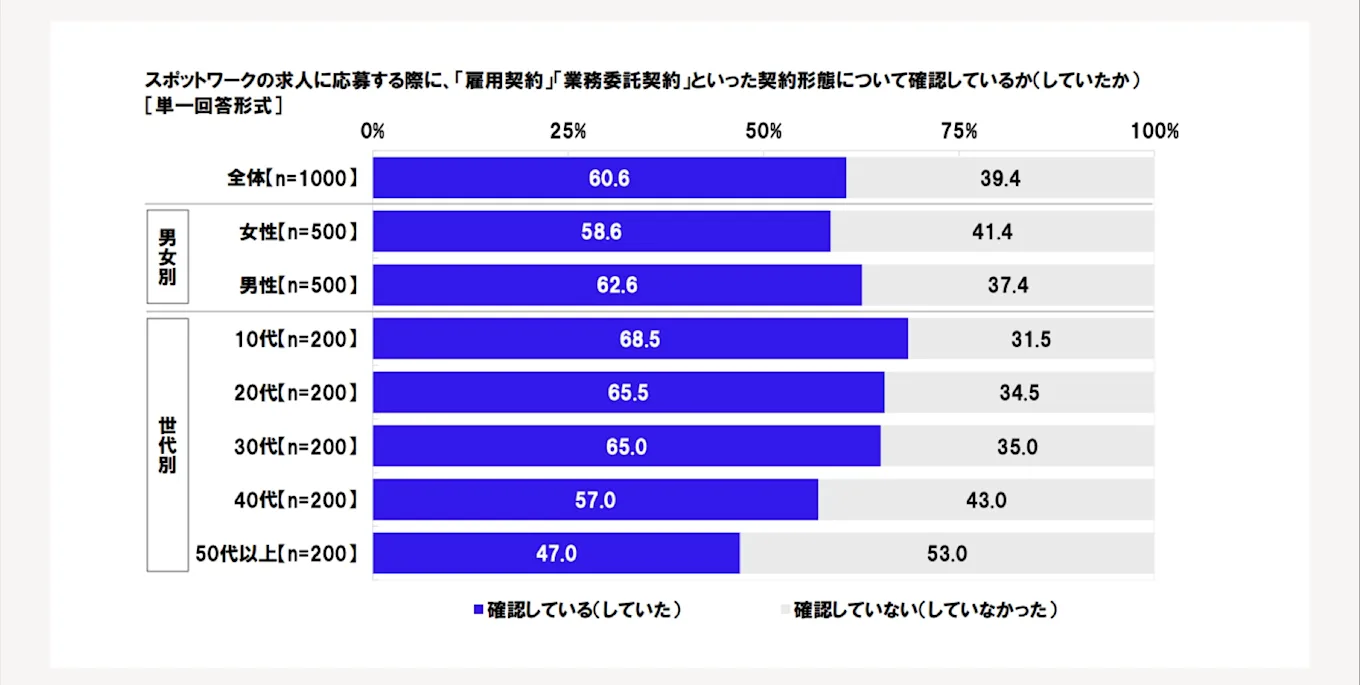

スポットワーカーは、自身が働くうえで、事前に雇用形態や労働条件を理解するのが大切です。しかし調査によると、スポットワークの求人に応募する際に、雇用形態を確認していない人が全体で39.4%もいることが明らかになりました。年齢が下がるにつれその割合は高くなっています。

出典:日本労働組合総連合会「スポットワークに関する調査2025」P5

そのため、雇用形態や労働条件、安全衛生管理、そのほか自身の権利などについては、事業主側からも確認を促せると万全です。

また、以下のようなトラブル発生時の対応についても説明しておく必要があります。

- 給料が即日(または翌日)に払われない

- 通勤途中または仕事中にケガをした場合

- ハラスメントを受けた

- 事業主以外から指示を受けた

- 欠勤などを理由にサービス利用が停止された

これらが違法であるとの説明とともに、各種相談窓口を伝えましょう。労働者の権利やトラブル対応を事前に説明すれば、労働者は安心して働けます。

その他トラブルと解消方法などは「労務のお仕事Q&A」としてもまとめているので、ぜひご覧ください。

スポットワークの有効活用をめざして

スポットワークとは、単発・短時間で、働きたいときに柔軟に就労できる働き方です。事業主にとっては人手不足の解決策として、必要なときに必要な人材を活用できるため、事業主と労働者の双方にとってメリットがあります。

スポットワークでは、通常、事業主が労働者に指揮命令を行なうため、労働契約に該当します。スポットワーク仲介事業者の役割は事業主とスポットワーカーの仲介であり、労働契約の当事者ではありません。労働基準法をはじめとする各種法令を遵守する義務は、すべて事業主に発生します。そのため、労働契約が成立するタイミングや、その際に明示すべき内容のほか、スポットワーカーとの間で起こり得るトラブル防止を意識しましょう。

また、業界や職種などにもよりますが、スポットワークから業務委託契約などに雇用契約を変更することもあるかもしれません。その場合、業務委託管理の自動化と法令違反予防を1ツールで実現する「Lansmart by SmartHR」などのサービスを利用すると便利ですので、あわせてご検討ください。