【テンプレート付】雇用契約書の記載事項、労働条件通知書との違い、注意点を解説

- 更新日

- 公開日

目次

企業は、労働者に対し雇用契約書を発行せずとも法律違反にはなりません。しかし、雇用後のトラブル発生を回避するため、雇用時に発行するのが賢明です。この記事では、雇用契約書の書き方や注意点について、社会保険労務士 吉田 崇氏監修のもと詳しく解説します。

また、「雇用契約書の発行は必須なのかどうか」、「労働条件通知書との違いは何か」、「記載すべき項目は何か」などもまとめました。便利なテンプレートから、作成時の重要なポイント、文書管理の業務効率化を目指すために、電子化の事例も紹介します。

なお、雇用契約書を労働契約書と呼んだり、労働条件通知書を雇用条件通知書と呼んだりする場合もありますが、本稿では前者を雇用契約書、後者を労働条件通知書と呼称します。

雇用契約書とは

そもそも雇用契約とは、当事者の一方(労働者)が相手方(使用者)に対して労働に従事することを約束し、相手方(使用者)がこれに対してその報酬を与えることを約束する契約のこと(民法623条)。

雇用契約の際に、労使の合意書として作成されるのが雇用契約書です。書面には、給与・就業場所・勤務時間・業務内容・昇給・退職などの労働条件に関する重要事項が記載されており、企業側と労働者側の双方が確認した後に、両者が署名押印をして締結します。

民法上は当事者の合意があれば口頭での契約も成立するため、雇用者側に雇用契約書の法的な作成義務はないが、トラブル防止のためにも作成されることが一般的です。

雇用契約書と労働条件通知書の違い

雇用者側に雇用契約書を作成する義務はなく、作成しなくても法律違反ではありません。一方、「労働条件通知書」を作成するのは義務です。まずはこの2つを混同しないよう注意してください。

ただ、雇用契約書の発行も推奨されます。未発行の場合には、さまざまなトラブルにつながると想定されるからです。

たとえば労使紛争が起きた場合、雇用者・労働者間での合意内容を客観的に示せる書類が不足することで、雇用者側の主張を通しづらくなるケースも発生しえます。

また「雇用時に雇用契約書を作成しない企業はブラックではないか」と、労働者やその周囲の人たちから疑念を抱かれるリスクもあります。そうした疑念をもたれないためにも、雇用前に合意をしっかりと取り交わし、その証として雇用契約書を発行しておきましょう。

雇用契約書 | 労働条件通知書 | |

法律上の作成義務 | なし | あり |

罰則規定 | なし | 30万円以下の罰金 |

記載すべき事項 | 定められていない | 定められている |

労働者の署名押印 | 必要 | 不要 |

法的効力 | あり 適用される法律 ・民法 | あり 適用される法律 ・労働基準法 ・パートタイム労働法 ・労働者派遣法 |

電子化(FAX、メール、SNSメッセージ等での交付) | 自由にできる。ただし、労働条件通知書を兼ねる場合は労働者からの承諾が必須 | 書面での交付が原則。労働者から承諾を得れば、電子化が可能 |

労働者に渡すタイミング | 労働開始日(試用期間含む)までに締結されているべき。労働者から質問がある可能性などを踏まえ、労働開始の数日前までに渡すことが望ましい | 法律上は雇入日(入社日) 一般的には内定時など、入社日より前に渡すことが多い |

このように雇用契約書と労働条件通知書には、さまざまな違いがあります。雇用契約書には法律上の作成義務や罰則規定がない一方で、労働条件通知書の作成を怠ると30万円以下の罰則を科せられます。労働条件通知書は、記載すべき事項も法的に定められているのが特徴です。なお、雇用契約書を発行する際は、労働者に署名・押印が求められますが、労働条件通知書では不要です。

雇用契約書の交付方法は自由で、FAXやメール、さらにSNSでも可能です。一方、労働条件通知書は原則、書面での交付が求められています。電子書類で交付したい場合は、事前に労働者側から承諾を得なくてはなりません。

また、雇用契約書と労働条件通知書を1つの書類として作成でき、労働者の承諾を得たうえでなら、電子化しての交付も可能です。

そして、労働者側に渡すタイミングにも違いがあります。雇用契約書は、労働開始日の数日前までに渡すのが望ましいとされます。一方で労働条件通知書は、法律上は入社日(雇入日)に渡すと定められていますが、一般的には内定日など入社前に渡しておきます。

なお、これらの書類は正社員のみではなく、パートやアルバイトなど非正規社員に対しても同様に作成・発行します。

2024年4月1日からの労働基準法施行規則の改正

さらに、2024年4月1日からの労働基準法施行規則の改正により、労働条件通知書に記載すべき事項が追加されました。主な追加事項は以下の通りです。

- 「雇入れ直後」の就業場所・業務の内容および、これらの「変更の範囲」についての明示

- 有期労働契約の場合、更新上限の有無および内容の明示

- 無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨を明示

- 無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件を明示

これらの新しい記載事項は、労働者の権利保護と労働条件の透明性向上を目的としています。企業は2024年4月1日以降に締結・更新される労働契約について、これらの新しい記載事項を含めた労働条件通知書を作成・交付する必要があります。

雇用契約書作成、義務ではないが発行すべき理由

雇用者側に雇用契約書を作成する義務はなく、作成しなくても法律違反ではありません。一方で雇用契約書を締結することで以下のメリットもあります。

(1)労務トラブルの予防と解決

雇用契約書の適切な作成により、多くの労務トラブルを未然に防げます。賃金額や支払方法、労働時間、休日、就業場所、業務内容などの基本的な労働条件について、後々の解釈の余地を減らせます。

(2)従業員との信頼関係構築

雇用契約書の作成は、企業の労務管理に対する真摯な姿勢を示し、従業員の信頼を得やすくします。労働条件の透明性確保や従業員の権利保護、公平な労務管理の実施を明文化し、従業員が安心して働ける環境づくりにつながります。

(3)人事施策の円滑な実施

転勤や配置転換などの人事異動について、実施可能な範囲をあらかじめ明確にできます。転勤の可能性がある地域の範囲や、配置転換の対象となる職種、部門などを明示しておけば、必要なタイミングでの人事異動をスムーズに行えます。従業員も、入社時点で将来的な可能性を理解できるメリットがあります。

(4)試用期間制度の適切な運用

試用期間に関する規定では、期間の長さや本採用の判断基準、試用期間中の労働条件など、細かな取り決めが必要です。これらを雇用契約書に明記すれば、就業規則との整合性も確保でき、円滑な制度運用が可能になります。また、従業員も入社後の見通しを立てやすくなります。

(5)固定残業代制度の有効な運用

固定残業代制度の導入では、金額や対象となる時間外労働の時間数、超過分の割増賃金の取扱いを明確にする必要があります。これらを雇用契約書で明確に合意すれば、制度の法的有効性を高め、従業員の納得感も向上します。特に近年の裁判例では、雇用契約締結時の明確な合意がない場合、固定残業代としての支払いが認められないケースが増加しており、書面での合意の重要性が高まっています。

雇用契約書に含めるべき項目

雇用契約書には、労働条件通知書と重複する項目や、状況に沿ってカスタマイズすべき項目も多く存在します。ただ、労働者側と労働条件について認識を統一するためには、以下の項目をすべてそろえておくのが望ましいとされています。

- 従業員、雇用者の押印や署名欄(必須)

- 契約締結日

- 雇用期間

- 試用期間(定めがある場合のみ)

- 試用期間中の賃金、試用期間後に不採用となる可能性の有無など

- 就業場所

- 転勤の可能性の有無や「自宅」を含めるかどうか

- 業務内容

- 異動、職種変更などの可能性の有無

- 就業時間

- 休憩時間

- 所定時間外労働

- 休日、休暇制度

- 賃金

- 基本給、交通費、諸手当、賞与の有無など

- 昇給の有無、ルール

- 退職についての事項

- 定年制の有無、自己都合の場合いつまでに届け出が必要か、退職金の有無など

- 就業規則で定めた罰則(定めがある場合のみ)

雇用契約書と労働条件通知書を兼ねる場合は、絶対的明示事項の記載が必要です。

絶対的記載事項

労働契約の期間に関する事項 | 労働契約の期間に定めがある場合は、その期間、更新の有無、更新の判断基準を明記します。定めがなければ「期間の定めがない」で構いません。 ※2024年4月の法改正で、有期契約労働者に対する明示事項として、以下について記載する必要があります。 ・有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限の有無と内容の明示が必要になったこと ・「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨の明示が必要になったこと ・「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要になったこと |

|---|---|

就業の場所および従業すべき業務に関する事項 | 当該従業員が入社直後に配置される場所や、携わる業務を記載します。場所は、社名や住所を具体的に記載します。異動の可能性があれば、異動候補先も明記してください。 ※2024年4月の法改正で、全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」についての明示が必要になったことについて追記する必要があります。 |

始業および終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日・休暇ならびに労働者を2組以上にわけて就業させる場合における就業時点転換に関する事項 | 当該従業員の始業・終業時刻や、休憩・休暇などの取り決めといった労働条件を記載します。フレックスタイム制やシフト勤務など、どんな業務形態で働いてもらうかも明記してください。複数名での交替制勤務で雇用するなら、交替日・交替順序などを記載します。 |

賃金(退職手当および臨時に支払われる賃金など以外)の決定、計算および支払い方法、賃金の締切りおよび支払の時期ならびに昇給に関する事項 | 賃金について、締め日や支払い日の扱い(月給制や日給制など)や、支払い方法(銀行振込や手渡し)などを明記する項目です。なお、昇給に関する事項は相対的明示事項になります。 |

退職に関する事項(解雇事由を含む) | 退職や解雇についても、トラブルになりやすい要素です。退職時の申出時期を明記したり、解雇事由にあたる事柄を詳細に明記したりしておくことで、トラブル発生の防止につながります。 |

定めがある場合に明示すべき事項(相対的明示事項)

退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払いの方法ならびに退職手当の支払いの時期に関する事項 | 退職手当制度を設けている際に、関連する内容を記載します。 |

|---|---|

臨時に支払われる賃金(退職手当以外)、賞与およびこれらに準ずる賃金ならびに最低賃金額に関する事項 | 通常時の賃金については絶対的明示事項ですが、賞与などについては必要に応じて記載します。 |

労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項 | |

安全および衛生に関する事項 | |

職業訓練に関する事項 | |

災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項 | |

表彰および制裁に関する事項 | |

休職に関する事項 |

(参考)採用時に労働条件を明示しなければならないと聞きました。具体的には何を明示すればよいのでしょうか。 – 厚生労働省

雇用契約書作成のポイント

明示事項の網羅的な記載

雇用契約書を労働条件通知書として兼用する場合、「絶対的明示事項」を漏れなく記載する必要があります。また、企業で採用している制度に応じて「相対的明示事項」の明示も求められます。自社に必要な事項を明確にしたうえで、これらの項目を網羅しているか慎重に確認しましょう。

なお、2024年4月1日からの労働基準法施行規則改正により、新たな記載事項が追加されました。主な追加事項は以下の通りです:

- 「雇入れ直後」の就業場所・業務の内容および、これらの「変更の範囲」についての明示

- 有期労働契約の場合、更新上限の有無および内容の明示

- 無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨を明示

- 無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件を明示

労働時間制の明確な記載

フレックスタイム制や裁量労働制など、特殊な労働時間制を導入している場合は、その旨を明示する必要があります。また、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える残業を命じる場合は、36協定の締結が前提となります。

転勤・人事異動の可能性明示

就業規則に転勤や人事異動の規定があっても、雇用契約書で明示していない場合、実際の転勤命令が認められないリスクがあります。そのため、転勤、人事異動、職種変更の可能性については、雇用契約書に明確に記載しておくべきです。なお、2024年4月の法改正で、就業場所・業務の「変更の範囲」についての明示が必要になりました。

試用期間の適切な設定

試用期間を設ける場合は、その旨を明記します。ただし、就業規則の定めを超える試用期間は無効となる可能性があり、一般的に3~6カ月程度が妥当とされています。過度に長い試用期間は、たとえ就業規則に定めがあっても無効と判断されるリスクがあります。

非正規雇用者への特別な配慮

契約社員の雇用契約書には、「契約期間」と「更新の有無」の記載が必須です。更新を想定しない場合はその旨を、更新の可能性がある場合は条件を明記し、更新時には新たな契約書を作成します。なお2024年4月の法改正で、有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限の有無と内容の明示が必要になりました。

パート・アルバイトの場合は、パートタイム労働法に基づき、昇給、退職金、賞与の有無も明示が必要です。また、短時間労働者向けの相談窓口に関する情報も記載しなければなりません。

契約内容変更時の同意取得

雇用契約書の内容を変更する際は、労働者の同意が必要です。労働者に不利となる条件変更は原則として認められませんが、労働者の合意を得て就業規則内で変更することは可能です。

電子化における留意点

雇用契約書の電子化には、以下の条件を満たす必要があります:

- 従業員側からの希望があること

- 電子署名による原本性の確保

- 電子帳簿保存法の要件(真実性・見読性・検索性)充足

厚生労働省は書面での交付を原則としています。電子化する場合は、契約書に「労働条件明示書面のメール送信による受領を希望する」旨の条項を含め、証拠を残すことが重要です。

また、2024年1月1日からは、電子取引データの電子データ保存が完全に義務化されました。ただし、一定の要件を満たす場合は、電子取引データを単に保存するだけでよい猶予措置が設けられています。

雇用契約書のテンプレート

雇用契約書は、以下のようなテンプレートを参考に作成するとよいでしょう。(テンプレートは労働条件通知書と雇用契約書を兼ねる場合に記載が必要な項目について記載しています)

雇用契約書には被雇用者(労働者)の押印、署名が必要です。しかしその他の項目内容は定められていないため、企業や雇用形態によって変化します。たとえば在宅勤務制度を採用している企業なら、就業場所に労働者の自宅が含まれるように記載しなければなりません。作成した雇用契約書は、社労士など専門家に確認してもらいましょう。

雇用契約書のひな形を使う前に気をつけたいこと

雇用契約書に一律の形態はないため、テンプレートを使う場合も各企業・労働者の都合にフィットするようカスタマイズして利用します。カスタマイズの際は、以下の点に注意してください。

(1)複数の労働時間制度を導入している場合

フレックスタイム制や固定残業制など、複数の労働時間制度を導入している企業であれば、その旨を記載します。またパート・アルバイト・契約社員を雇用する場合は、契約期間や契約更新に関する事項は記載が不可欠な要素となるため注意が必要です。

(2)在宅勤務制度を導入している場合

在宅勤務を導入していれば、就業場所に労働者の自宅を含めたり、在宅勤務時の通信費・光熱費・備品代の扱いなども取り決めたりしたうえで、雇用契約書を作成しなければなりません。出社を命じる場合の交通費の扱いについても忘れずに記載しましょう。

※「詳細は就業規則に則る」などの書き方でも問題ありません。

(3)管理監督者を採用する場合

管理監督者として雇用する場合は、「労働基準法第41条に則り、労働基準法で定められた労働時間・休憩および休日に関する規定が適用されないこと」を特記事項などとして記載します。

なお一般に、管理監督者の早退・遅刻に関しては罰則を科せません。また実情として「自由裁量がない」と判断されれば、管理監督者とはみなされなくなります。

作成した雇用契約書・労働条件通知書に万一不備があった場合、労使間で大きなトラブルとなったり、雇用者側に罰則が適用されるケースもあります。作成の前後で、社労士などの専門家にチェックを依頼してください。

労働条件通知書はどうつくる?

ここからは、労働条件通知書をどのように作成すればよいのかについて解説します。労働条件通知書の作成は雇用者に義務づけられているため、必ず作成・発行してください。

以下のテンプレートでは、労働条件通知書と雇用契約書を兼ねる場合に記載が必要な項目について記載しています。

また、厚生労働省のWebページより、労働条件通知書のテンプレートをダウンロードできます。テンプレートは、雇用形態・業務形態別にさまざまなパターンが用意されているので、自社と労働者の状況に沿ったものを選択して利用してください。

絶対的明示事項と、相対的明示事項

絶対的明示事項

労働契約の期間に関する事項 | 労働契約の期間に定めがある場合は、その期間、更新の有無、更新の判断基準を明記します。定めがなければ「期間の定めがない」で構いません。 ※2024年4月の法改正で、有期契約労働者に対する明示事項として、以下について記載する必要があります。 ・有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限の有無と内容の明示が必要になったこと ・「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨の明示が必要になったこと ・「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要になったこと |

|---|---|

就業の場所および従業すべき業務に関する事項 | 当該従業員が入社直後に配置される場所や、携わる業務を記載します。場所は、社名や住所を具体的に記載します。異動の可能性があれば、異動候補先も明記してください。 ※2024年4月の法改正で、全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」についての明示が必要になったことについて追記する必要があります。 |

始業および終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日・休暇ならびに労働者を2組以上にわけて就業させる場合における就業時点転換に関する事項 | 当該従業員の始業・終業時刻や、休憩・休暇などの取り決めといった労働条件を記載します。フレックスタイム制やシフト勤務など、どんな業務形態で働いてもらうかも明記してください。複数名での交替制勤務で雇用するなら、交替日・交替順序などを記載します。 |

賃金(退職手当および臨時に支払われる賃金など以外)の決定、計算および支払い方法、賃金の締切りおよび支払の時期ならびに昇給に関する事項 | 賃金について、締め日や支払い日の扱い(月給制や日給制など)や、支払い方法(銀行振込や手渡し)などを明記する項目です。なお、昇給に関する事項は相対的明示事項になります。 |

退職に関する事項(解雇事由を含む) | 退職や解雇についても、トラブルになりやすい要素です。退職時の申出時期を明記したり、解雇事由にあたる事柄を詳細に明記したりしておくことで、トラブル発生の防止につながります。 |

定めがある場合に明示すべき事項(相対的明示事項)

退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払いの方法ならびに退職手当の支払いの時期に関する事項 | 退職手当制度を設けている際に、関連する内容を記載します。 |

|---|---|

臨時に支払われる賃金(退職手当以外)、賞与およびこれらに準ずる賃金ならびに最低賃金額に関する事項 | 通常時の賃金については絶対的明示事項ですが、賞与などについては必要に応じて記載します。 |

労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項 | |

安全および衛生に関する事項 | |

職業訓練に関する事項 | |

災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項 | |

表彰および制裁に関する事項 | |

休職に関する事項 |

パート・アルバイトの場合

パートやアルバイトといった非正規労働者について、書面交付が義務づけられている事項は、以下の4点です。

- 昇給の有無

- 退職手当の有無

- 賞与の有無

- 相談窓口

交付しなかった場合は、パートタイム労働者1人につき10万円以下の過料が徴収されるなど、罰則が科されます。また、本人が希望する場合はメールやFAXでの明示も可能です。

(出典)Ⅲ.パートタイム・有期雇用労働法の概要 – 厚生労働省

契約社員の場合

契約社員に対しては、特に労働期間について注意深く明示しなくてはなりません。「満期になれば契約終了となるのか・自動更新となるのか」、「更新手続きはいつ、どのような条件で実施するのか」など、詳しく記載します。

また、2024年4月の法改正で、有期契約労働者に対する明示事項として、以下の明示が必要になりました。

- 有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限の有無と内容

- 「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨

- 「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件

なお、有期労働契約が通算5年を超えた契約社員は、雇用者に対して無期転換権を行使可能です。これを受けた雇用者は以後、当該社員を無期契約社員として雇用することになります。

また注意すべきは、労働条件通知書において労働期間を「自動更新」と記載している場合は、事実上「期間に定めのない契約」を結んでいるとみなされる可能性があることです。つまり、契約期間が5年を超えていなくても、当該社員を無期契約社員として扱っているとみなされる可能性があります。

さらに雇用者は、「3回以上有期契約を更新している契約社員」、あるいは「1年を超えて継続雇用している契約社員」に対して次回契約を更新しない場合、契約期間満了日の30日前までに当人への予告が法的に義務づけられています。

加えて、契約満了時や更新時には、あらためて労働条件通知書を作成・発行しなければなりません。

雇用契約書・労働条件通知書関連の業務をどう改善するか

雇用契約書の内容は労働者ごとにカスタマイズするケースも少なくありません。そのため契約書作成は煩雑な業務になりがちです。さらに社労士などのチェックや、雇用者・労働者双方の押印などに時間がかかることもあり、締結まで数週間を要することもあります。

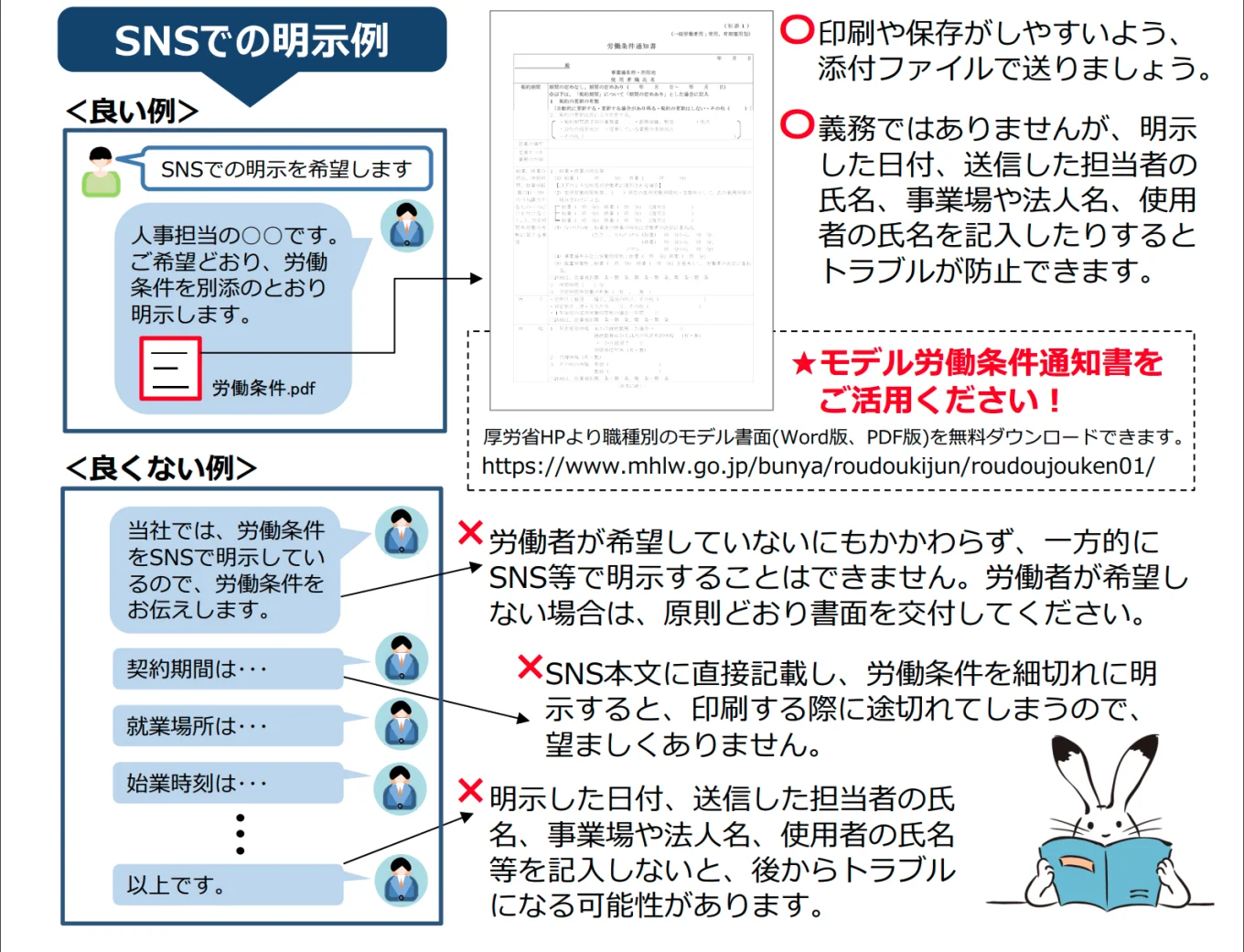

少子高齢化が進む今日、企業には、限られた人員での効率的な業務運営が求められています。その有効策の1つが、書類の電子化による各人員の業務負担削減です。2019年4月からは、「労働者の合意があった場合」に限り、FAX・メール・SNSなどで雇用契約書や労働条件通知書を交付可能になりました。このルールに則った契約書・通知書の電子化は、業務効率化に寄与します。

ただし、明示項目の不足や、労働者が希望していないのに電子化して送付した場合は、労働基準関連法令違反で最高30万円の罰金が科せられます。したがって電子化に際しては、社内でマニュアル化を進めるほか、労働者への意思確認方法をルール化するなど、社内の体制づくりが不可欠です。

以下のようなチェックリストを作成するのもひとつの方法です。

- 労働者が本当に電子メールなどによる明示を希望したか、個別かつ明示的に確認

- 本当に到達したか、労働者に確認

- なるべく出力して保存するように、労働者に伝える

- PDFのような印刷・保存がしやすい形式で送付する

なおSNSで送付する場合も、PDFで添付して送りましょう。SNS上のメッセージとして、契約書・通知書の内容を直書きすることは避けてください。

電子化を活用し、入社手続きが最短即日になった事例

年間400名以上が入社するコネクシオ株式会社では、かつて入社手続きを紙ベースで実施していましたが、時間や経費の負担を減らすため、「SmartHR」を導入して入社手続きを電子化しました。

その結果、入社手続きは最短で即日に完了する効果が得られています。スマートフォンからでも簡単に操作できるため、採用をしている高校生と雇用契約を交わすときもスムーズに進められるようになったのも大きなメリットです。担当従業員側でも「書類を送った・送っていない」といった原本確認作業が生じなくなったため心理的負担が低減し、従業員満足度の向上につながっています。

便利なツールを使えば、業務の大幅改善が可能

雇用契約書の押印・署名作業は、手間や時間がかかる部分です。しかしSmartHRを利用するだけでそれらを省略できます。テンプレートを編集すれば、自社に合わせた雇用契約書も作成可能です。ほかにも、労働者が記入した情報をもとに、ハローワーク・年金事務所へ提出する書類も自動作成でき、電子申請を済ませられます。紙ベースの契約書と異なり、書類紛失のおそれもなく、セキュアな管理も実現可能でしょう。

文書配付機能の詳細はこちら

SmartHRでは、雇用契約・文書配付機能が3分でわかる資料を公開しています。雇用契約に課題をお持ちの方は、ぜひご一読ください。

お役立ち資料

3分でわかる!オンライン雇用契約・文書配付

SmartHRのオンライン雇用契約・文書配付があれば、雇用契約はもちろん、様々な文書の配付・合意・保管までオンラインで完結。 その便利な機能や特徴、活用シーン、活用事例について3分で簡潔に解説します。

【こんなことがわかります】

- オンライン雇用契約・文書配付とは?

- 便利な機能・特徴

- 活用シーン

- 活用事例

FAQ

Q1. 雇用契約書の作成は義務ですか?

A.労働条件通知書とは異なり、法的な作成義務はありません。ただ、作成しなければ客観的な根拠に欠け、労使間で後々トラブルになる可能性があるため、作成をおすすめします。

Q2. 雇用契約書と、労働条件通知書の違いは何ですか?

A.労働者の署名・押印が必要かどうか、記載すべき事項が定められているかなどの違いがあります。一般的に、記載する事項は両者で重複する部分も多いため、1つにまとめて作成する方法もおすすめです。なお労働条件通知書の作成は雇用者の義務であり、怠れば罰則が科されます。

Q3. 雇用契約書には、統一されたひな形がありますか?

A.統一的なひな形はありませんが、SmartHRをはじめ多くの書類作成ツール・サイトがテンプレートを用意しています。ただし各企業や労働形態などで記載すべきことは変わるため、カスタマイズは必須です。作成したら、社労士など専門家にチェックしてもらいましょう。