スキルマップとは?作り方や項目を具体例を用いてわかりやすく解説

- 更新日

- 公開日

目次

近年多くの企業で取り入れられている「スキルマップ」。このツールを活用することで、組織のスキル状況を把握でき、効率的な人員配置や人材育成、公平な人事評価が可能になります。本記事では、スキルマップの基本知識を解説し、実際の作成方法やDX人材を育成する際の実践方法などを紹介します。

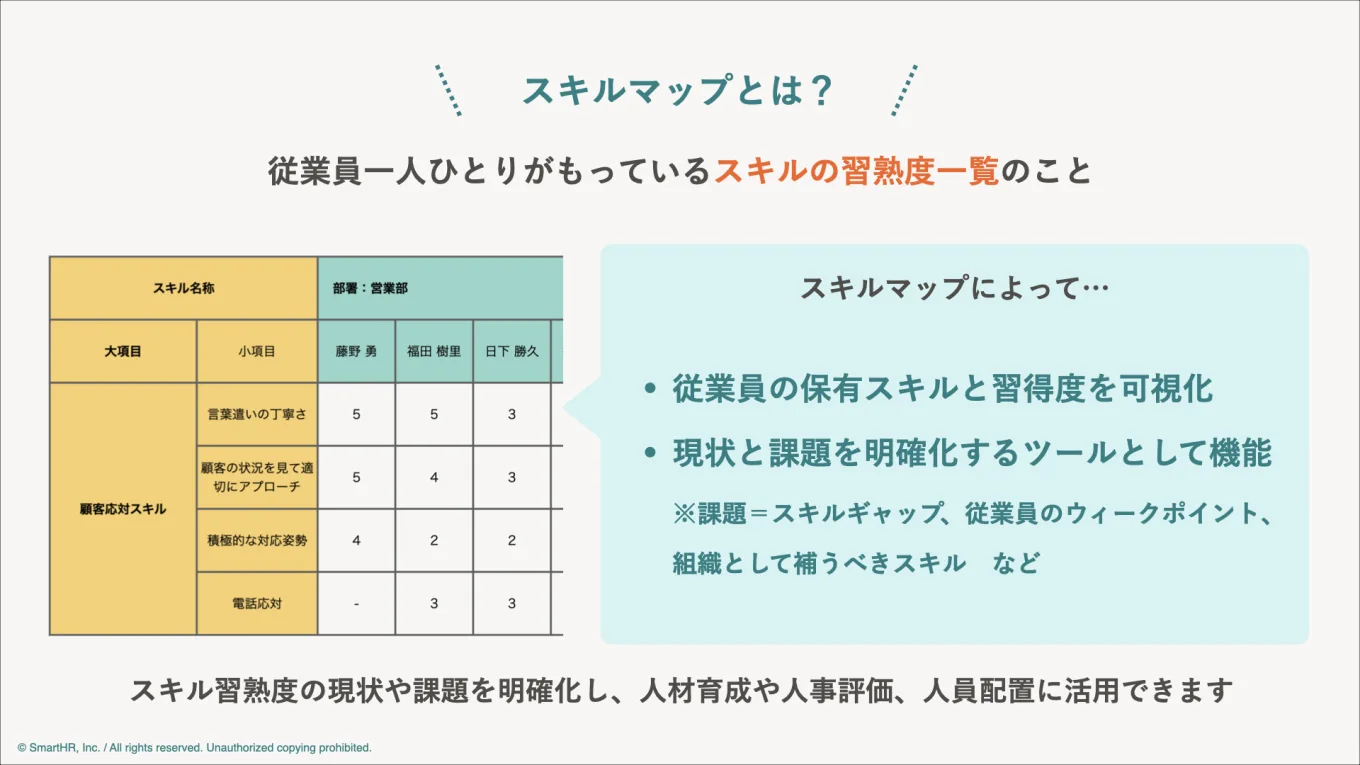

スキルマップとは?

スキルマップは、従業員一人ひとりがもっているスキルの習熟度一覧です。企業によっては「能力マップ」「力量表」「力量管理表」、海外の企業では「スキル・マトリックス(Skills Matrix)」とも呼ばれます。

スキルマップは、従業員の保有スキルと習得度を可視化し、その現状と課題を明確化するツールとして機能します。

現状のスキル習熟度と目標に差があることを「スキルギャップ」といいます。スキルマップは、スキルギャップ、従業員のウィークポイント、組織として補うべきスキルを明らかにし、人材育成に活用します。

とくに、デジタル技術の発展が急速に進む近年では、DX・デジタル人材の育成にも、スキルマップが活用されています。本記事の後半で解説しているように、IPA(独立行政法人 情報処理推進機構)が定めた「デジタルスキル標準」も、自社の従業員が必要な技術・知識を保有しているかを確認する際の参考となります。

スキルとは具体的に何を指す?

ビジネスにおいて「スキル」とは、業務を遂行するために必要な能力を指します。ツールやアプリケーションを使いこなす能力だけでなく、コミュニケーションやマネジメント、プレゼンテーション、情報分析の能力なども、スキルに含まれます。

アメリカの経済学者ロバート・L・カッツ氏が提唱した「カッツ・モデル」では、ビジネスで重要なスキルとして次の3つを挙げています。

テクニカルスキル:業務を遂行するための専門的な知識や技術

ヒューマンスキル:リーダーシップ、コミュニケーション力といった対人関係能力

コンセプチュアルスキル:理的思考や批判的思考など、物事の本質や概念を理解し、適切なアプローチを見出す能力

カッツ・モデルは、組織の管理者に必要なスキルを示したモデルですが、近年では、現場の従業員にも3つのスキルが求められるケースがあります。一般的に必要とされるビジネススキルを理解するうえで、現在も参考になるモデルです。

(参考)HARVARD BUSINESS REVIEW「Skills of an Effective Administrator」

人材ポートフォリオとの違い

スキルマップと人材ポートフォリオは、どちらも人材マネジメントで活用されるツールですが、目的と特徴は異なります。

スキルマップは個々の従業員が持つスキルの種類と習熟度を可視化するツールです。一方、人材ポートフォリオは組織全体を俯瞰し、複数のタイプに分類、構成バランスを最適化するためのフレームワークです。

たとえば成長フェーズの企業の場合、「イノベーションを推進する人材」と「既存事業の成長を担う人材」「管理部門を支える人材」。成熟期の大企業の場合「組織・チームを統括する人材」や「高度な専門性をもつ人材」「業務遂行を担う人材」などです。両者を組み合わせることで、より戦略的な人材マネジメントが実現できます。

スキルマップを作成する目的

スキルマップの作成には、主に次の目的が挙げられます。

(1)従業員の所有スキルを明らかにする

スキルマップにより、従業員一人ひとりの所有スキルを洗い出し、「自社において、誰がどのようなスキルをもっているか」を明らかにできます。従業員の所有スキルの明確化は、人員の的確な配置や組織編成、また新規事業における人材活用などに役立ちます。

(2)自社の弱みを可視化する

従業員ごとのスキル集計・分析により、部署や組織全体のスキル状況が可視化されます。「自社に足りないスキル」や「スキルレベルが低い業務」など、弱点の可視化により、企業の組織強化に役立ちます。具体的な弱点が明確になれば、組織全体で効率的かつ計画的なスキル開発や人材育成が可能です。

スキルマップを導入するメリット・デメリット

スキルマップを導入するメリット・デメリット(注意点)は以下のとおりです。

メリット

(1)業務に必要なスキルがわかる

スキルマップでは、従業員が携わっている業務内容とそれに紐づくスキルを可視化できます。そのため、自社で活用されているスキルの現状や、将来的に自社の成長に必要なスキルを、広い視点から再確認できます。必要なスキルを全社共有・周知すれば、従業員に業務改善やスキルアップを促せる点もメリットです。

(2)客観的な目線で人事評価ができる

スキルマップは、スキルの評価基準を明確に定めて作成するため、客観的な評価材料にもなります。とくに日本企業では、年齢や勤続年数、あるいは担当者の主観によって人事評価がなされるケースもあり、優秀な人材が離職する原因になっています。

スキルベースでの客観的な人事評価と、主観的な評価を組み合わせることで、バランスよく従業員を評価できます。

また、スキルマップを通じて「どういったスキルが評価の対象になりうるか」が従業員に共有されると、人事評価に対する納得感が高まり、仕事に対するモチベーションアップにもつながります。

さらに、スキルマップの作成時に、周りの従業員へのヒアリングにより、他人から見た優れた技能や本人が気づいていない強みを発見できる場合もあります。従業員の潜在的なスキルを発掘し、評価・育成につなげられる点もメリットです。

納得感の高まる人事評価制度の作り方については、以下の記事を参考にしてください。

(3)自社のスキル状況を正確に把握できる

スキルマップの参照により、「すでに従業員がもっているスキル」「足りていない・今後必要となるスキル」が明確になり、自社の状況を把握できます。

自社のスキル状況把握は、従業員の意識改革や人材育成に役立つだけでなく、採用活動にもメリットがあります。たとえば、自社のスキルリソースを踏まえて、今後必要な人材像を明確にすれば、採用時のミスマッチを回避できます。

また、スキルマップにより、一部の従業員にスキルが集中していることが明らかになった場合は、他の従業員にスキル習得を促し、作業負担の均等化を図るなどの対策ができます。日々の業務課題を浮き彫りにし、組織的な対策ができることも、スキルマップを導入するメリットのひとつです。

(4)従業員の人員配置が容易になる

勘や経験だけでなく、スキルマップの根拠ある情報をベースとして、意味・目的のある人員配置を実現できる点も大きなメリットです。また、今後伸ばしていきたいスキルを重視した配置や、足りていないスキルを補える人材の配置も検討しやすくなります。

従業員にとっても、自身のスキルが考慮された人員配置により、働きがいが担保され、配属先とのミスマッチが起こりにくくなります。

生産性を高める人材配置、人材育成方法のよい例として、トヨタ自動車株式会社が考案した「多能工」があります。多能工方式では、作業者が単一の工程だけでなく、複数の工程をこなすスキルを身に着けることを目指します。これにより、作業者それぞれが、状況変化に応じて複数の業務に柔軟に対応でき、作業負荷の均等化、生産性の向上と人件費の削減、チームワークの強化などにもつながっています。

(参考)トヨタ式の住宅部材生産、「多能工」育成で進化 - 日本経済新聞

多能工方式の実現には、作業員個々のスキル習熟度を把握しながら訓練を重ねることが必要となるため、スキルマップで従業員ごとのスキル状況を把握することが大切です。多能工を導入しない業種においても、生産性向上のためにスキルマップを有効活用できる事例として参考になります。

(5)適切な教育を行いやすくなる

スキルマップにより、従業員一人ひとりが持つスキルの強みや課題が明確になります。これにより、個人の習熟度に合わせた効果的な教育プログラムの設計や、組織全体で補うべきスキルの特定が可能になります。また、教育の成果を可視化し、効果測定にも活用できます。

デメリット・注意点

(1)人によってスキルの判定基準が変わってしまう

スキルの内容によっては、評価者ごとに評価基準にズレが出てしまう可能性もあります。

たとえば、「表計算ソフトでグラフを作成できる」「受付の実務経験が3年以上ある」といった数値化・明文化ができるスキルは、判断に大きな差が出ません。しかし、「コミュニケーション能力」「アイデア力」「交渉力」「マネジメント能力」など数値化・明文化が難しいスキルは、評価者によって判断がわかれがちです。

スキルマップを導入しても、スキルの判断基準の違いによって、混乱や不満が発生するケースもあります。あらかじめ、評価者間で具体的な判断基準をすり合わせておくことが大切です。

(2)業務の洗い出しに時間がかかる

スキルマップを作成する際は、従業員一人ひとりにヒアリングし、保有スキルを洗い出します。また、詳細な情報を得る、本人自身が気づいていないスキルを明らかにするためには、長時間のヒアリング実施や、同僚への聞き取り調査も必要です。スキルマップの作成には、多くの工数がかかる点を認識しておきましょう。

さらに、スキルマップは、あくまでも長期的な施策として計画的に取り組むことが大切です。即座に効果が出るものではないと理解しておきましょう。

(3)スキルの見える化を好まない従業員がいるのでケアが必要

自身のスキルレベルが可視化されることに抵抗を感じる従業員もいます。また、他者との比較が生まれることへの不安や、自身の弱みが露呈することへの懸念を持つ従業員もいるでしょう。導入時には丁寧な説明と、個々の従業員への配慮が必要です。

(4)成果ではなくスキルの向上が目的にすり替わってしまうリスクがある

スキルマップの導入により、スキル向上自体が目的化してしまい、本来の目的である業務成果や事業貢献が二の次になってしまうリスクがあります。スキルの習得はあくまでも手段であり、最終的な目的は組織や事業への貢献であることを、常に意識しておく必要があります。

さらに、スキルマップは、あくまでも長期的な施策として計画的に取り組むことが大切です。即座に効果が出るものではないと理解しておきましょう。

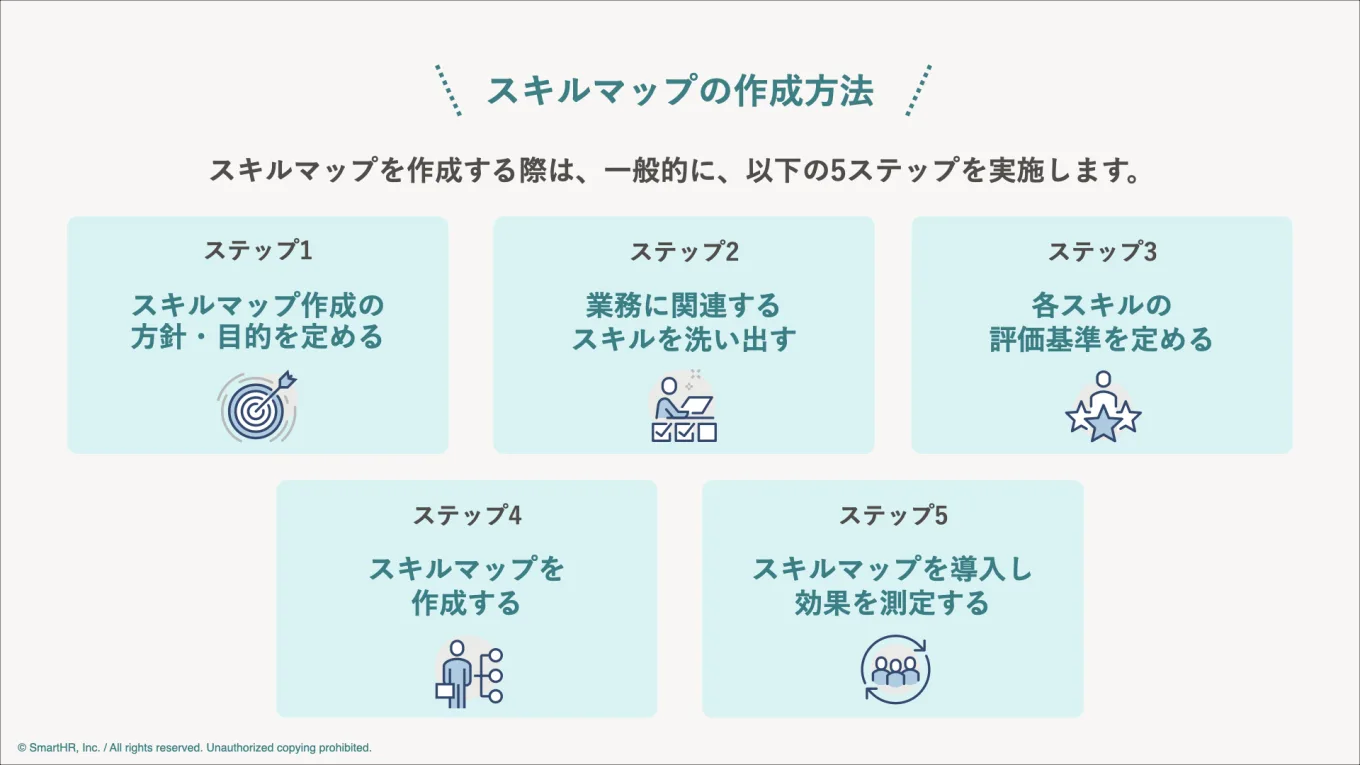

スキルマップの作成方法

スキルマップを作成する際は、一般的に、以下の5ステップを実施します。各ステップの具体的な方法を解説します。

ステップ1. スキルマップ作成の方針・目的を定める

まずはスキルマップの作成方針や目的を明確にします。何を解決し、どのような効果を期待するのかによって、設定するスキル・項目が変わります。

たとえば、人事評価を目的にする場合には、業務遂行能力を評価できるスキル項目を定める必要があります。一方、組織的な人材育成を目的にする場合は、自社のビジョンや将来展開する事業も加味しながら、スキル項目を定める必要があります。

方針や目的を設定する際には、業務のスキルの全体像を把握できる経験・知識がある管理職以上の人に関与してもらうことで、スキルマップの成果を最大化できます。また、社内での認識の違いを避けるためにも、関係部署との情報共有も大切です。

ステップ2. 業務に関連するスキルを洗い出す

目的が定まったら、スキルマップに記載するスキルを洗い出します。スキルの分類は、業務によって必要となるスキルは異なるため、実際の業務の流れを確認し、それぞれに必要なスキルを抽出します。

業務に関連するスキルを洗い出す際の注意点

スキルを洗い出す際には、密接に業務に関連するスキルや、自社にとって有益なスキルの抽出が重要です。現場の状況や、使われているマニュアル・業務フロー、現場の従業員の意見も参考にしましょう。

個人の主観・判断にもとづいてスキルを洗い出すのではなく、「そのスキルがどのように業務に役立つか、自社において有効か」を多角的に検討し、スキルマップへの掲載可否を判断することが大切です。

ステップ3. 各スキルの評価基準を定める

取り上げるスキルを決定したら、どのようにスキルを評価するかを明確に定めます。

評価の段階を定める際の注意点として、「できる・できない」の2択では大雑把なスキルの内容しか把握できず、一方で、基準が細かすぎるとスキルマップを使った分析や運用が難しくなってしまいます。一般的には、1〜5段階による評価方法が用いられます。「1〜5」「A〜E」などさまざまな表記方法がありますが、合計値や平均値の計算がしやすくなる数字での記載がおすすめです。

なお、担当者によって評価するポイントにズレが起きないように、評価基準の明確な言語化が重要です。「1:教育担当者の補助が必要」「2:一人で業務を進められる」「3:人に指導できる」など、各段階の基準を具体的に記載し、だれでも同じ判断・評価できる形が望ましいです。評価基準の策定の際には、事前に複数人で意見を出し合い、能力の数値化や基準のすり合わせが有効です。

ステップ4. スキルマップを作成する

スキルの評価基準が決定したら、それらを網羅したスキルマップを作成します。大項目と小項目の2~3階層で記載するスタイルが一般的です。たとえば、大項目に「顧客応対スキル」を設定した場合、小項目として「言葉遣いの丁寧さ」「顧客の状況を見て適切にアプローチできるか」「積極的に対応する姿勢が見られるか」などの具体的なスキルの内容を設定します。

ステップ5. スキルマップを導入し、効果を測定する

スキルマップを作成したら、スキルマップをもとにした人員配置をするなど、実際に運用します。

運用開始後は、生産性の変化や従業員からのフィードバックなどのデータを収集しながら効果測定をします。また、社内のニーズや事業の方向性も加味しながら、掲載するスキル・評価基準などの修正をしましょう。

実際に運用する前には、スキルマップ作成の意義や活用方針を記したマニュアルの作成も大切です。とくに、導入目的や背景を周知しておくことは、施策の形骸化を防ぐためにも重要です。

なお、従業員のスキル習得の変化を確認するためにも、スキルマップは定期的に更新しましょう。

テンプレート活用で作成工数を削減

スキルマップをゼロから作成するのは手間と時間がかかります。そのため、厚生労働省が無料提供している「職業能力評価シート」をテンプレートとして利用することで、工数を削減できます。

(参考)厚生労働省「キャリアマップ、職業能力評価シート及び導入・活用マニュアル」

上記の職業能力評価シートは、幅広い業種や職種に対応しています。たとえば、事務職なら総務 / 人事 / 営業 / 経理など、エンジニアなら、ウェブ・コンテンツ制作業 / アプリ開発 / サーバーサイド など、それぞれ特定の職務に適したテンプレートを選択し利用できます。また、自社の業務にあわせて、自由に内容を編集できます。

なお、これらのファイルには、以下の資料が含まれています。

「職業能力評価シート」

評価時の判断基準となる「基準一覧」

自己評価に使用できる「各職種に必要な知識の一覧」

人材育成の目標や計画を書ける「OJTコミュニケーションシート」

上記の厚生労働省のホームページからは、導入・活用マニュアルやキャリアマップの資料もダウロードできます。

スキルマップ・マニュアルの参考資料として、ご活用ください。

ツール活用で効率的な保有スキル可視化を実現

SmartHRの「スキル管理」機能では、従業員の保有スキルが可視化できます。加えて、それぞれのスキルの習熟度も一覧で把握可能です。

組織内にどのようなスキルを保有する従業員が在籍し、事業成長にはどのスキルが不足しているのかといった管理をサポートします。以下の資料では、「スキル管理」機能が提供するメリットをわかりやすく解説しています。

3分でわかる!SmartHRのスキル管理

職種別スキルマップの具体例

営業職の場合

大項目 | 小項目 | スキル |

|---|---|---|

コミュニケーションスキル | 対面コミュニケーション | 顧客と意図を汲み取って対話ができる |

コミュニケーションスキル | 対面コミュニケーション | 適切な敬語を使って対話ができる |

コミュニケーションスキル | 対面コミュニケーション | 顧客のニーズをヒアリングできる |

コミュニケーションスキル | 対面コミュニケーション | 顧客との関係構築ができる |

コミュニケーションスキル | 電話・メール | 顧客と電話でのコミュニケーションができる |

コミュニケーションスキル | 電話・メール | 顧客とメールでのコミュニケーションができる |

セールススキル | 商品・サービスの知識 | 商品・サービスについて理解している |

セールススキル | 商品・サービスの知識 | 他社サービスと自社の違いについて理解している |

セールススキル | 商品・サービスの知識 | 業界の歴史や変遷を理解している |

セールススキル | セールステクニック | 効果的なアイスブレイクができる |

セールススキル | セールステクニック | パワーポイントを用いて提案資料を作成できる |

セールススキル | セールステクニック | パワーポイントを用いて顧客に魅力的な提案ができる |

セールススキル | セールステクニック | 価格や条件について顧客にご満足いただける説明ができる |

総務職の場合

大項目 | 小項目 | スキル |

|---|---|---|

文書・管理 | 文書管理 | 効率的なファイリングを維持できる |

文書・管理 | 会議運営 | 会議のアジェンダを作成できる |

文書・管理 | 会議運営 | 会議を円滑に運営できる |

文書・管理 | 会議運営 | 会議の議事録を作成できる |

コミュニケーションスキル | 社内コミュニケーション | 社内の関係者と円滑に連絡・調整できる |

コミュニケーションスキル | 社内コミュニケーション | 社内イベントを企画・運営し、参加者をまとめることができる |

コミュニケーションスキル | 社内コミュニケーション | 周囲から質問や助力を求められた場合には快い態度で対応できる |

コミュニケーションスキル | 社内コミュニケーション | 周囲との積極的にコミュニケーションをとり、友好的な人間関係を構築できる |

コミュニケーションスキル | 対外コミュニケーション | メールや電話での問い合わせに迅速かつ丁寧に対応できる |

コミュニケーションスキル | 対外コミュニケーション | 取引先や行政機関との交渉や連絡を適切に行える |

ITスキル | オフィスソフトの使用 | Excelを使ってデータを入力できる |

ITスキル | オフィスソフトの使用 | Wordで文書を作成できる |

ITスキル | システム管理 | 社内システムの基本操作を理解し、トラブルに対応できる |

ITスキル | システム管理 | ITサポートの依頼を受け、初期対応を行える |

販売・サービス職の場合

大項目 | 小項目 | スキル |

|---|---|---|

接客スキル | 顧客対応 | 笑顔で明るく接客できる |

顧客のニーズを適切にヒアリングできる | ||

クレーム対応を適切に行える | ||

商品知識 | 取扱商品の特徴や使用方法を説明できる | |

顧客に最適な商品をレコメンドできる | ||

サービス提供 | 迅速かつ丁寧なサービスを提供できる | |

販売スキル | レジ操作 | 正確かつスピーディーなレジ操作ができる |

各種決済方法(現金、クレジットカード、電子マネー等)に対応できる | ||

商品陳列 | 効果的な商品ディスプレイができる | |

在庫管理を適切に行える | ||

コミュニケーションスキル | チームワーク | 同僚と協力して業務を遂行できる |

上司や部下と円滑なコミュニケーションがとれる | ||

ビジネスマナー | 適切な敬語や接客用語を使用できる |

マーケティング職の場合

大項目 | 小項目 | スキル |

|---|---|---|

マーケティング戦略 | 市場分析 | 市場動向を適切に分析できる |

競合他社の戦略を分析できる | ||

顧客ニーズを的確に把握できる | ||

戦略立案 | マーケティング目標を設定できる | |

ターゲット顧客を適切に選定できる | ||

効果的なマーケティングミックスを策定できる | ||

デジタルマーケティング | SNS活用 | 各SNSの特性を理解し適切に活用できる |

効果的なSNS広告を企画・運用できる | ||

Web広告 | SEO/SEM戦略を立案・実行できる | |

リスティング広告を効果的に運用できる | ||

データ分析 | 分析ツール | Google Analyticsを使用してWebサイトの分析ができる |

ExcelやTableauを使用してデータの可視化ができる | ||

KPI管理 | 適切なKPIを設定し、PDCAを回すことができる |

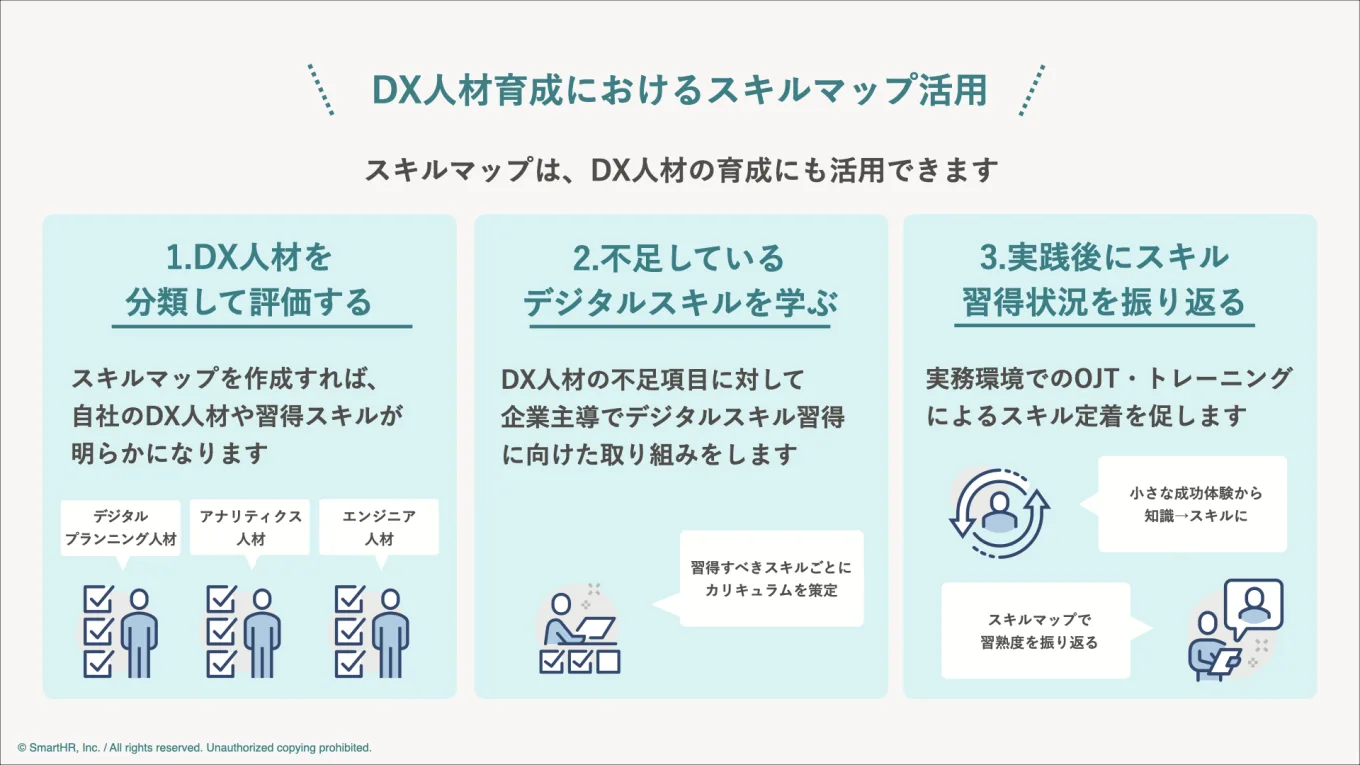

スキルマップはDX人材育成にどう活用する?

ステップ1.DX人材を3つに分類して評価する

さまざまな領域・分野に求められるDX人材は、主に次の3つに分類できます。

- 企業の課題解決に取り組む「デジタルプランニング人材」

- ディレクター、プランナー、UXデザイナー

- データを扱って分析する「アナリティクス人材」

- データアナリスト、データサイエンティスト

- システム構築をする「エンジニア人材」

- 4分野(AI、データ、分析基盤、アーキテクト)の技術者

スキルマップによって、「現在、自社にどのようなDX人材がいるか」が把握でき、評価すべきスキル・習得すべきスキルが可視化されます。また、各人材への最適化された評価項目作成に役立ちます。

なお、DX人材のスキルマップ活用に役立つ情報をさらに得たい場合は、IPAの「DX推進スキル標準」が参考になります。

(参考)独立行政法人 情報処理推進機構「DX推進スキル標準(DSS-P)概要」

ステップ2.不足しているデジタルスキルを学ぶ

スキルマップによって可視化される、在籍しているDX人材の所有スキルのうち、不足項目に対しては、企業主導のデジタルスキル習得に向けた取り組みが求められます。

DX人材の座学カリキュラムの内容を考える際には、IPAが策定した「デジタルスキル標準」が役立ちます。たとえば、「DX推進スキル標準」では、DX人材が共通して学ぶべき「共通スキルリスト」とその学習項目の例などが記載されています。

もちろん、オンライン講座、外部講師を招いての講習など、カリキュラムに限りはありません。

(参考)独立行政法人 情報処理推進機構「デジタルスキル標準」

ステップ3.実践を経て、スキル習得状況を振り返る

基礎的な学習完了後、実務環境でのOJT・トレーニングによるスキル定着を促します。具体的な業務の中で、小さな成功体験を積み、知識をスキルへと昇華します。

あらかじめ設定した一定の実践期間を経て、あらためてスキルマップによって習熟度を振り返ります。

スキルマップを活用して人材育成を効果的に進めよう

スキルマップは、通常の業務を正しく把握・評価できるだけでなく、デジタル分野に強いDX人材の効率的な育成にも有用なツールです。

スキルマップ活用により、従業員が持つスキルや習熟度、自社の強み・弱みを視覚化できます。それにより客観的な人事評価の実施や、効果的な人材育成プランの策定が可能です。ぜひ、自社課題の特定や改善に、スキルマップを活用しましょう。

スキルマップに関するFAQ

Q1. スキルマップは誰が作る?

業務の全体像を把握している現場の上司・管理職が作成します。人事や教育担当者だけでスキルマップを作成してしまうと、業務の細かい部分がわからず、本来現場に必要なスキル内容と、評価項目の間にギャップが生じる可能性があります。現場のことに精通しており、個々のスキルの評価を正当に行える人物が作成に適しています。

Q2. スキル評価とは?

スキル評価は、スキルマップをもとに評価対象者の能力を確認し、習熟度を評価することです。一般的には「1~5」や「A~E」など5段階の評価基準が採用されます。スキルの評価基準を明確にし、社内ですり合わせておくことが、有用なスキルマップの作成・運用には重要です。

Q3. スキルマップに使えるテンプレートはある?

厚生労働省が無料提供している「職業能力評価シート」をテンプレートとして利用することができます。