納得感を目指した「現実解」(2)〜人事評価が将来への「希望」を生む?〜人事評価の現在地 #07

- 公開日

この記事でわかること

- 被評価者の将来の活躍や成長を促す人事評価の可能性

- 被評価者の納得を生むために評価者がすべきこと

目次

「人事評価制度がうまく運用できていない」「現場の評価への不満が収まらない」。こういった人事評価制度の課題は、多くの企業で抱えているのではないでしょうか。

本連載では、人材マネジメントを研究している神戸大学 経済経営研究所・江夏幾多郎准教授が、人事評価についてのさまざまな考え方をご紹介。人事評価制度を導入する企業、評価者・被評価者である従業員のそれぞれが、人事評価のポテンシャルをどのように開拓し、有益な方法としていけばよいか、その道筋を考察します。

第7回目は「人事評価への納得を生む、被評価者の前向きな将来展望の醸成方法」について考察します。

期待外れの人事評価に納得する被評価者

前回は、被評価者が「正確性や公正性の実現を確信しにくい人事評価になる背景」について、報酬原資の総枠の決定過程や、人事評価の意思決定構造に着目して紹介した。

多くの組織では、被評価者一人ひとりに、あらかじめ決められた報酬原資を多段階評価を通じて割り振る、という手順をとる。そこでは相対評価が避けられず、評価者として実際に「与えられる」評価や報酬の水準が、「与えたい」水準をひんぱんに下回る。そのため、評価や報酬の理由について、評価者から被評価者へ十分にフィードバックされず、被評価者は人事評価の正確性や公正性、ひいては納得を感じにくくなる。

この構造を被評価者、さらには評価や報酬の実務に苦慮する評価者が変えることは難しい。しかし期待外れの評価でも、一部の被評価者は、人事評価のポジティブな側面に着目したり、期待どおりにいかない背景を理解したり、人事評価そのものへのこだわりを弱めたりして、人事評価に納得している。

過去に実施した調査にもとづく筆者の推測だが、そういった納得理由は以下の条件のもとで抱かれやすくなるようだ。

- 報酬の内容に大きな不満がない

- 就業環境に全体的に満足している

- 前向きな将来展望を持てている

目先の人事評価にこだわらないほうが得だから納得するのか?

つまり被評価者は、仕事上の経験を構成する人事評価以外の事象、あるいは将来への全般的な関心を強めることによって、現時点の人事評価への関心を相対的に薄めることができる。それが望ましいことなのかどうかについての答えは、立場や観点に応じて異なってくるだろうが、ともかくそうやって状況に適応しているのである。

人事評価を受け入れることに伴う今後の雇用関係全般における便益と費用の差が、下された評価の拒否によって今後生じる便益と費用の差と比べて大きいと、なんらかの形で勘定している可能性もある(江夏、 2013)。

今回と次回では、評価者が、人事評価を通じて被評価者の前向きな将来展望をどのように確保できるかについて、検討したい。報酬や就業環境について、将来は今以上に満足できる。今の満足が将来も持続する。そうした展望がどう形成されるのだろうか。

希望に支えられ、被評価者は人事評価に納得する

人事評価は、従業員の過去の貢献に対して実施される。ただし第1回で述べたように、人事評価とは「従業員の日頃の働きぶりや達成を踏まえて、報酬や配属、さらには能力開発指針を決定する手続き」でもある。人事評価は、従業員の「これまで」の貢献を評価する根拠だけでなく、「これから」の成長や活躍の足がかりにもなる情報でもある。企業や評価者のみならず、被評価者自身も「自身の成長や活躍のきっかけ」として人事評価情報を位置づけ、実際に活用しなければならない。

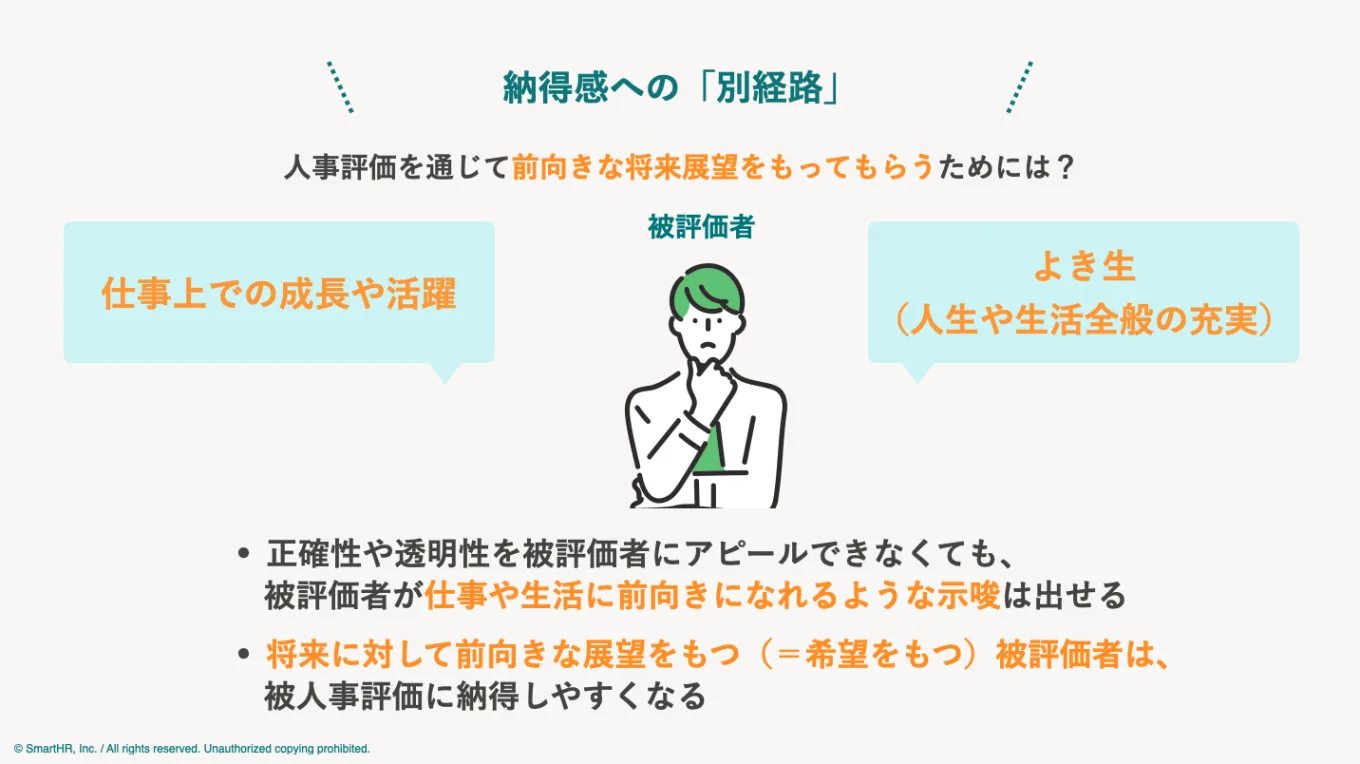

これからの仕事での成長や活躍、より包括的に言えば「よき生(人生や生活全般の充実)」につながるきっかけになりそうな情報が含まれる人事評価は、被評価者による納得を生みやすい。そうした情報は、「こうありたい」という自らの将来像についての、「なれそう」「なれるかもしれない」という可能性や期待として結実し、被評価者を支えるのである。

このような前向きな将来展望を、ここでは「希望」と呼びたい。被評価者の希望の醸成に、彼らの上司が寄与できる・寄与すべき部分は大きい。

たとえば、会社でプロジェクトマネジャーとして活躍したいのにその機会が与えられず、不遇感を抱く従業員がいるとする。その従業員に対して、上司である評価者は以下の内容を伝えられる。

- 周りは活躍機会を与えたいと思っているが、そのための姿勢や能力を備えていないことに自分自身で気づく必要がある

- 機会を獲得するためにも、まずは謙虚になり周囲からのフィードバックを仰ぐ習慣を身につける

- 今の仕事での多くの人たちとの関わりあいが、将来のマネージャーとしてのリーダーシップ発揮の「練習」になる

上記を伝えることで、被評価者は仕事に対する捉え方を変え、将来のプロジェクト活動につながるものとして、より積極的、建設的に業務に臨めるようになる。そして、そのきっかけとなった前向きな展望をもてる人事評価に納得する可能性がある。

確かな希望を自ら養う

もっとも、将来に対して希望がありさえすればいいわけではない。一言で希望と言ってもさまざまであり、自分や身の回りにおける困難な現実を直視しないような楽観や、主体性を伴わない漠然とした期待は、いずれ裏切られる。

不確かな希望の問題を端的に示すのが、心理学者のヴィクトール・フランクルが第二次世界大戦中に体験し、著名な本で克明に描いた、ユダヤ人強制収容所内でのさまざまな出来事である。

たとえば、クリスマス後には、いつも以上に多くの収容者が亡くなっていた。その背景には、「特別な日には何か特別なことが起きるだろう」という漠然とした希望が実現しなかったことへの絶望があった。反面、フランクル自身は、特別に身体が頑健だったわけではないものの、収容所生活を生き延び、終戦後の解放を迎えられた。

確かな希望のためには、希望を自ら描き出し、保とうとする意思が必要になる。そしてそれは、さまざまな外的・内的な拠り所を強く意識することで可能になる。

人々の仕事の文脈でいうと、その拠り所は以下のようなものである。

- 仕事や人生におけるありたい姿や実現したいこと

- そのために自らがもつべき能力・意識・人間関係や、有するべき経験

- 能力・意識・人間関係・経験を獲得するための計画

従業員がそれらを主体的に想起する結果として現れた将来展望、すなわち希望は、実現に向けた実行を伴いやすい、確かなものだろう。

希望をどう醸成するか

人々には直面する困難さや、ままならなさについて、忘却するのではなく、自らの力での克服あるいは受容することが、しばしば求められる。期待はずれの人事評価のような、困難でままならない状況に納得することは、そうした状況ですら、自分にとって望ましい仕事や人生に向けた起点であるという見通しがあるときに可能になる。

人事評価は、希望の醸成につながるさまざまな情報を生み、評価者と被評価者の間での取り交わしを可能にする。両者は、組織・職場・個人が目指すものと実態、すなわち、希望の実現機会と制約の双方を考慮に入れながら、人事評価を通じて、被評価者にとっての「実現に向けた行動を伴う希望」をともに描かなければならない。それは、人事評価の正確性や公正性の実現と同等か、それ以上に重要なことである。

企業、とりわけ評価者には、人事評価のポテンシャルを活かし、被評価者の「これから」の展望を前向きなものとするような取り組みが求められる。

評価者には、日ごろのマネジメントを通じて、自分が向き合う被評価者の仕事やキャリアにとって魅力的な資源は何か、それを獲得する機会がどこにあるかについて、自ら理解し、被評価者と共有しなければならない。人事評価制度やフィードバック、1on1などの制度に関連したコミュニケーションは、共有の重要なツール・機会となる。評価者には、魅力的な資源を自社内で発見・醸成することが望まれるし、それが無理だとしたら、職場外学習の場や転職先など、社外にも目を向けてもらうことを避けるべきではないだろう。

やや極端で逆説的ではあるが、以下のようなケースも、そうした納得の一例となるだろう。

「自分らしく働く機会が、今所属する会社・職場にはない」と考える被評価者がいるとする。その被評価者は、上司である評価者からのフィードバックのなかで、転職や配置転換を通じてそうした状況を克服するための視点、支援、時間的猶予を提供される。状況の克服に対して積極的になった被評価者は、直近の人事評価にこだわらなくなる。

一人ひとりの希望が相照らされる職場

被評価者が自身の希望に導かれて仕事に臨むことは、被評価者自身に限らず、被評価者を活かし、関わり合う職場、評価者、同僚にも望ましいものであるほうがよい。被評価者の希望が、職場全体にとっての希望でもあるならば、個人と組織、個人と個人の連携や統合が進みやすくなる。

被評価者が何かを目指していること、その達成のためにさまざまな喜怒哀楽を味わっていることについて、評価者も含めて周囲が共感的に見守り、ときに経験を共にする。あるいは、周囲が自身の希望を被評価者に対して示し、被評価者の希望の醸成のヒントとしてもらう。

こうすることで、被評価者は自らの希望が独りよがりではないことに気づき、確信を強めるだろう。あるいは、独りよがりにならない希望を模索し、抱くだろう。

「人事評価、とりわけ目標管理における個人目標の設定と目標達成プロセスに関する意思疎通は、組織と個人の連携や統合の手段である」と、長らく考えられてきた。それは業務上の連携や統合であるのみならず、前向きな将来展望としての希望における連携や統合であってもよい。

職場や評価者と被評価者の双方が、相互に理解・共感できる目標を共有する。そこで評価者は、上位目標を下位目標へ一方的に落とし込むのではなく、下位目標についての被評価者自身の解釈を尊重し、必要に応じて解釈を上位目標にも反映させる。こうした自発性や相互性が、「⼈事評価に携わる評価者と被評価者が、互いに貢献しつつ、共に前進できている」という感覚につながる。

被評価者の希望を生み出すための人事評価

公正な人事評価とは、被評価者の貢献についての正確な情報のみで成り立っているわけではない。被評価者が受け取る評価結果は、もっとも直接的には数字や記号の形を取るが、実際にはさまざまなゆがみのうえに成り立っている。

評価者は自らのバイアスを交えながら、被評価者の貢献の大きさを表す数字や記号を導き出し、被評価者も自らのバイアスを交えて、評価結果を受け取る。さらには、評価プロセスの複雑性や報酬の原資の制約は、評価者による人事評価制度の運用や、被評価者による評価結果の受け取りを煩雑にする。

このように、被評価者の貢献についての事実を数字や記号に変換するプロセスは、客観的に見て透明なものにはなり難い。それにもかかわらず人事評価は、従業員の「これから」の成長や活躍の足がかりを評価者と被評価者がともに描き出すきっかけともなる。そして、被評価者が将来に対して明確で前向きな、かつ独りよがりにならない展望をもつための情報にもなる。

評価者とのやり取りを通じて得られる人事評価情報によって、将来への前向きな展望、すなわち希望が芽生えたとき、被評価者は「これまで」についての客観的な透明性とは往々にして無関係な「これから」についての主観的な透明性を獲得したといえる。その背景には、「これまで」への傾斜がかかりがちな人事評価について、「これまで」をもとに「これから」を展望するためのツールとして位置づけ直す管理実践がある。

それはしばしば「業績管理(パフォーマンス・マネジメント)」と呼ばれるが、今回は十分に紹介できなかった。そのため次回は、「業績管理」の考え方と、そうした考え方に立った人事評価の実例について検討したい。

お役立ち資料

人事評価の不満は赤信号!退職を防ぐための人事評価4つの対策

キャリア選択の1つとして転職が当たり前となりつつありますが、一方で人事担当者としては「退職や入れ替わりが激しいことへなにか対策を講じたい」とお考えではないでしょうか。従業員が退職を考えるきっかけに、「評価に対する不満」があるといわれています。

本資料では、人事評価に対する不満や退職を防ぐために、人事担当者が取るべき対策をご紹介します。