引き抜きをどう防ぐ?「競業避止義務」の適用範囲と企業がやるべきことを弁護士が解説

- 公開日

目次

弁護士法人ALG&Associates大阪法律事務所の長田弘樹です。

会社にとって、引き抜きにより従業員が同業他社に転職してしまうと、顧客情報やノウハウが流失し、会社に重大な損害が生じるおそれがあります。

引き抜きを防ぐ手段として効果的なのが、競業避止義務契約の締結です。

競業避止義務契約を締結する際には、いくつか注意すべき点があります。今回は、競業避止義務の適用範囲と企業が注意すべき点について見ていきましょう。

「競業避止義務」とは?

競業避止義務とは、「使用者と競合する企業に就職したり、自ら競合する事業を営まない義務」を指します。

従業員が在職中の場合、労働契約から導かれる労働者の義務として、就業規則などの定めがなくても競業避止義務が生じます。

しかし従業員が退職した後は、原則として競業避止義務を定める合意を締結していなければ、競業避止義務は発生しません。

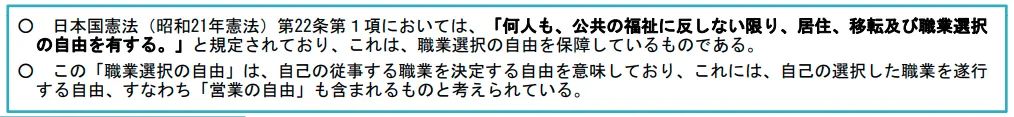

ここで注意すべき点は、退職後の競業避止義務を定める合意は、常に有効となるわけではないことです。労働者には職業選択の自由が認められており、労働契約終了後にまで職業選択の自由を侵害することは許されないからです。

競業避止義務の有効性判断のポイント

上記のとおり、退職後の従業員には職業選択の自由があることから、退職後の競業避止義務を定める合意は常に有効となるわけではありません。

リーディングケースであるフォセコ・ジャパン・リミテッド事件(奈良地判昭45.10.23)以降の裁判例は、競業避止義務契約の有効性を判断するにあたって、下記の6点を考慮しています。

- (1)企業の利益

- (2)従業員の地位

- (3)地域的限定

- (4)期間

- (5)禁止行為の範囲

- (6)代償措置

(1)企業の利益

競業避止義務契約が有効となるためには、守るべき企業の利益の存在が必要となります。

守るべき企業の利益については、不正競争防止法によって保護される「営業秘密」や、営業秘密に準じて取り扱うべき価値のある営業情報、技術、ノウハウなどが当てはまります。

「営業秘密」に当てはまるためには、下記が必要となります。

- (1)秘密管理性(秘密として管理していること)

- (2)有用性(事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること)

- (3)非公知性(公然と知られていないこと)

(2)従業員の地位

合理的な理由がなく、従業員全員を対象にした規定や特定の地位にある者すべてを対象にする規定は、有効性が認められにくい傾向にあります。

有効性の判断にあたっては、形式的な地位よりも企業が守るべき利益を保護するために競業避止義務を課す必要がある従業員であったかどうか(営業秘密に触れる機会が多かったかなど)が重要となります。

たとえば、営業秘密にアクセスできるような執行役員や部長などの高い役職者である場合が考えられます。

(3)地域的限定

地域的限定については、使用者の業務の性質、とくに事業展開地域などに照らして合理的な絞り込みがなされているかが重要となります。

たとえば、使用者の事業展開地域が特定の地域に限定されている場合、当該地域に限って競業制限を課すことは、有効と判断される傾向にあります。

(4)期間

退職後に競業避止義務が存続する期間は、競業行為の禁止によって労働者が受ける不利益を考慮したうえで、業種の特徴や企業が守られるべき利益を保護する手段としての合理性など、さまざまな事情が考慮されます。

裁判例を見ると、2年を超えるものについては長いと評価される傾向にあります。

もっとも、一概にこの期間であれば有効といえるわけではなく、当該期間について退職者の競業を制限する必要性が認められるかどうかが重要となります。

(5)禁止行為の範囲

過去に裁判となった事案の多くで問題となったのは、「使用者とライバル関係にある会社への就職や、競業関係になど事業を行うことを禁止する合意」でしたが、上記のような制限のかけ方は範囲が広すぎるために、無効とされる可能性が高くなります。

しかし、守るべき企業の利益との関係を考慮したもの、具体的には「在職中担当した顧客に対する営業活動の禁止」のように限定したものであれば、有効と判断される可能性が高まるでしょう。

(6)代償措置

競業避止義務を課すことについて、代償措置が何もない場合には有効性を否定される傾向にあります。

退職後の競業避止義務を課す場合は、代償措置(退職金の上乗せや秘密保持手当の支給など)を講じることにより、有効であると認められる可能性が高まります。

また、必ずしも競業避止義務を課す対価として明確に定義された代償措置でなくても、代償措置と呼べるもの(みなし代償措置も含め)が存在する場合は、肯定的に判断される傾向にあります。

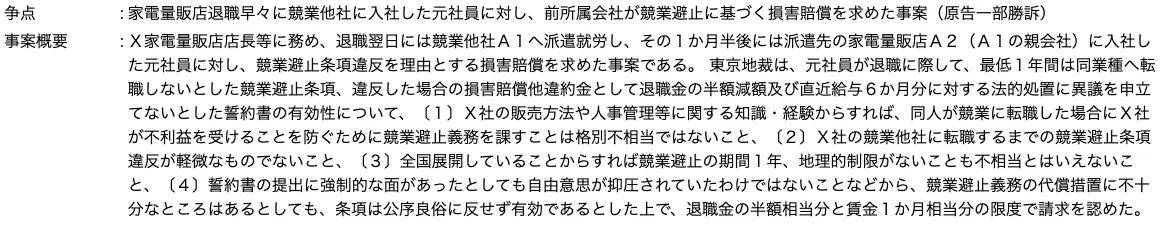

同業種・競合への転職は競業避止義務違反になる?

退職後の競業避止義務を定める合意が有効な場合、同業種・競合企業へ転職し稼働すると、競業避止義務違反となると考えられます(東京地判平19.4.24労判942号39頁参照)。

競業避止義務違反に該当する場合、退職者に対する損害賠償請求や競業行為の差止請求が認められる可能性があります。

また、退職金不支給規定が存在し、当該規定に該当している場合には、退職金の不支給や返還請求が認められる可能性があります。

競業避止義務について企業がするべきこと

(1)過去の裁判例を参考に誓約書を作成する

従業員に対して退職後も競業避止義務を負わせたい場合、裁判例において有効と判断された規定を参考にしながら誓約書を作成することが重要です。

上述のとおり、裁判例においては下記が考慮されています。

- (1)企業の利益

- (2)従業員の地位

- (3)地域的限定

- (4)期間

- (5)禁止行為の範囲

- (6)代償措置

そのため、誓約書を作成する際には上記の要素を考慮しながら、退職者の職業制限の自由を過度に制限するものでないかどうか注意する必要があります。

(2)雇用契約や就業規則に規定する

雇用契約や就業規則に競業避止義務を規定することも可能です。

もっとも、就業規則の規定と異なる内容の個別の誓約書を結んだ場合、就業規則に達しない労働条件を定める労働契約の一部を無効とする労働契約法12条に違反しないかが問題となります。

そのため、就業規則に、「ただし、会社が従業員と個別に競業避止義務について契約を締結した場合には、当該契約によるものとする」というように規定し、個別合意をした場合は、個別合意が優先するとしておくことによって、労働契約法12条に違反しないようにすることが重要です。

また雇用契約についても、同様の規定を設けておけば、個々の従業員に応じた競業避止義務を定めることが可能となります。

(3)入社時・退職時に誓約書を結ぶ

競業避止義務の誓約書は、入社時と退職時のいずれの段階においても結んでおくことがおすすめです。

「退職後の競業避止義務を定めるのだから、退職時に誓約書を結べば十分ではないか」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、従業員には誓約書を結ぶ義務がないので、退職時に会社との関係性が悪化し、従業員に誓約書の作成を拒否された場合、誓約書を得られなくなってしまう可能性があります。

そのため、入社時と退職時のいずれについても誓約書を結んでおくべきでしょう。

また誓約書を結ぶ際には、従業員が競業避止義務の内容を理解できるよう、丁寧に説明することが後のトラブルを防ぐために重要となります。

おわりに

競業避止義務契約については、その有効性が厳格に判断される傾向にあります。

競業避止義務契約を従業員と締結する場合には、慎重に検討を重ねて、場合によっては弁護士などの専門家にも相談しながら、進めていくことを心がけましょう。