「人と組織」を極めた信長、秀吉、家康に学ぶ組織開発のヒント

- 公開日

目次

1968年生まれ。同志社大学文学部を卒業後、大日本印刷、吉本興業を経て独立。独自のコミュニケーションスキルを開発・体系化し、政治家のスピーチ指導や一部上場企業を中心に、ビジネス研修や組織改革プロジェクトに携わる。研修でのビジネスケーススタディを歴史の事象にたとえた話が人気を博す。現在は株式会社エクスパンド代表。著書は、代表作『もしも徳川家康が総理大臣になったら』(サンマーク出版)のほか多数。

「人事・労務の仕事がグッと深まる異分野トーク」は、領域外で活躍する方の経験を通じて、人事・労務の担当者が仕事に活かせる考え方やハウツーを学ぶ連載企画です。

第3回目のテーマは、「人事×戦国武将」。今回お招きしたのは、2024年に映画化された『もしも徳川家康が総理大臣になったら』の原作者で、歴史に造詣が深い眞邊明人さんです。

“戦術の天才”で部下を徹底的に使い倒した織田信長、成長戦略を掲げ部下を率いた豊臣秀吉、“失敗”と“執着”の概念を組織運営に活用した徳川家康。戦国の世をリードし、「天下統一」という大事業を推進した3人は、それぞれどのような組織開発や人材マネジメントを実践していたのでしょうか。現代の人事労務の観点から、歴史的エピソードを交えながら“三英傑”をひもときます。

戦略を凌駕する“戦術の天才”だった信長

戦国時代は、戦乱に明け暮れるすさまじい環境のなかで、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康というユニークなリーダーを生み出しました。3人は、現代でいえばどのような企業の経営者にたとえられるでしょうか?

眞邊さん

信長はベンチャー企業のカリスマ社長、秀吉は複数の企業が結びついたコンツェルン型企業の社長、家康は昔ながらの大企業の社長といったところでしょうか。

日本史上、これほど個性的な人物が3人もそろったのは、戦国時代だけです。しかも、この3人で「天下統一」という壮大な事業を推進していったのはすごいことです。戦国時代っておもしろいですね。

それぞれが歩んだ道について簡単に教えていただけますか?

眞邊さん

信長は、国を守る守護の代理である守護代を尾張国(現在の愛知県西部)で務めていた織田家の分家出身です。家格は低かったものの、卓越した決断力・実行力で、戦国の下剋上を勝ち上がっていきました。

農民出身の秀吉は、信長が築いた組織を引き継いだときに、すでに「天下統一」という明確な目標をもっていました。いまでいう「M&A」を駆使してほかの大名を引き込み、コンツェルン型の組織を形成し、短期間で天下を取りました。

家康はもともと三河国(現在の愛知県東部)の小規模な領主でした。海道(東海道一帯)一の武将といわれた今川義元のもとで幼い頃から人質として過ごし、その後は信長と同盟を結びます。しかし、実際には家臣同然。たとえるなら、ほかの企業グループの傘下にある中小企業の社長のような存在です。それでも着実に力をつけ、秀吉の築いたコンツェルンでは「大老」、いわばオーナー企業の専務のような立場で仕え、秀吉が亡くなったあとに徳川幕府を開いたのです。

信長はどのようなミッションやビジョンをもっていたのでしょうか。

眞邊さん

信長は「天下布武」という旗印を掲げていたことから、当初から国家観をもちあわせていたと誤解されがちです。実際は、足利(室町)幕府が機能不全に陥るなかで、将軍・足利義昭の幕府再興の呼びかけに応じ、信長が掲げたのが「天下布武」でした。これは、現在の近畿中心部の統一を目指すことを意味しています。

そのため、信長のビジョンは、天下布武の早期達成だったと考えられます。ただ、明確なビジョンを掲げたというより、興味をもったことを自ら先頭に立って追いかけて、そのために部下を働かせるイメージです。

信長は卓越した戦術型のリーダーで、目的を絞ってリソースを集中投下することにかけては天才です。高所大所からの戦略はないのですが、その戦術は、ほかの武将の戦略を凌駕するものでした。

“戦プロジェクト”で成長戦略を描いた秀吉

では、秀吉と家康はどうですか?

眞邊さん

秀吉は、信長とは対照的な戦略型のリーダーで、PDCAサイクルで仕事を進めていました。大量のリソースを使い、商業・流通を重視する「重商政策」を進め、常に「成長戦略」を意識していたのが特徴です。

その後を継いだ家康は、天下の安定のために“秩序”や“持続可能性”を重んじたリーダーです。秀吉の成長戦略を止め、内需を重視する低成長の「重農主義戦略」へと転換しました。独創性や大きなビジョンはないのですが、組織を安定的に存続させる力がありました。

部下を統率するために、3人はそれぞれどのような行動指針をとっていましたか?

眞邊さん

信長が実力主義で人を採用していたのは間違いありません。そのなかでも、自ら判断し機敏に動く部下をとくに好みました。ただ、それは同時に、自らが優秀な部下に狙われるというリスクも抱えます。現代でも、カリスマ創業社長が能力の高い部下に裏切られるケースはよくありますよね。実際、信長は、妹・お市の嫁ぎ先の浅井長政、何度も信長に背いた松永久秀、敵対する武将と通じた荒木村重など、とにかく裏切られる経験が多かったですね。

明智光秀による本能寺の変で信長が命を落としたのは、実は一瞬の油断によるものでした。しかし、これは彼の人材登用が招いた結果ともいえます。仮に光秀と同じ状況に置かれたら、秀吉も信長を討ったのではないかと思います。

秀吉の謀反もありえたというのは、興味深いですね。秀吉自身はどのように部下を率いていたのでしょうか?

眞邊さん

殿様育ちの信長や家康とは違い、秀吉は部下のほとんどが自分より身分が上の者か、昔の同僚でした。彼らは「豊臣コンツェルン」の株主であり、グループ企業の構成員でもありました。

忠誠心ではなく、利益でつながる彼らを統率するために秀吉が掲げたのが、「成長戦略」です。当時は、戦争がいま以上に経済行為そのものとも考えられていた時代です。秀吉は常に、「戦(いくさ)」というプロジェクトを部下に実行させ、勝利して手に入れた土地が生む富を再分配しながら、成長を実現していました。部下に忠誠心がなかったため、プロジェクトを与え、利益を出し続ける必要があったのです。

しかし、この成長戦略では国内で獲得する土地がなくなると海外進出するしかありません。国内需要を取り尽くしたメーカーが外国の市場に向かうのと同じ構造です。結果として、秀吉は明(現在の中国)攻略を狙った2度の朝鮮出兵という大プロジェクトを決行しましたが、大失敗に終わりました。秀吉の死でこのプロジェクトは終結しますが、疲弊した諸将の間で、成長戦略には限界があるという共通の認識が芽生えます。

人の執着心を逆手に取り、秩序を確立した家康

成長戦略に限界があることに気づいたあと、どうなっていったのでしょうか?

眞邊さん

万事に慎重で秩序を重んじる豊臣コンツェルンの“専務”=家康の言うことを聞くムードが高まりました。“成長至上主義の社長”である秀吉が死去し、次のトップには、朝鮮出兵プロジェクトに反対していた家康が推されます。秀吉の忠実な部下として重用されていた石田三成は、“経営企画室長”といった立場でしたが、その三成に失敗の責任を押しつける流れができあがっていきました。

秀吉は部下を、欲があるか否かでしか見ませんでした。成長期だったこともあり、やる気のある者を登用していればよかったのです。しかし、成長が止まってから天下を取った家康の発想には、“失敗”が織り込まれていました。

つまり、「みんなでがんばって、業績を伸ばしていこう」という成長志向の秀吉とは正反対で、「失敗したら、今の身分を剥奪する」という考え方です。家康は、成長の対極は“執着”だと考えたのです。身分への執着が生まれれば、人は冒険せず失敗しない道を選ぶようになります。これにより、全体の秩序と安定が保たれるという発想です。余談ですが、日本文化にいまも根付く“減点主義”は、家康が根付かせた失敗の発想からきているんです(笑)。

つぎに、組織開発という観点から、3人それぞれの手腕について教えてください。

眞邊さん

信長の配下は、土地持ちだったほかの戦国武将とは異なり、農民出身の秀吉、出身不明の光秀、元忍者説もある滝川一益など、土地も兵ももたないが一旗揚げようともくろむくせ者ぞろいでした。

土地に縛られない、自由に動かせる軍隊を組織化し、家臣軍の数が多い方が勝つという従来の戦の常識を、信長は覆しました。また、自分の兵に鉄砲をもたせたことで、武器効率という概念を持ち込んだのです。そして、その購入資金をまかなうために経済合理性も求めました。

信長軍の基本構造は、信長本人が部下に兵と金を投資するというものでした。秀吉、光秀たちは各プロジェクトのリーダーで、信長は彼らに戦勝や落城といった投資に見合うリターンを要求しました。

関ヶ原の戦いは天下分け目ではなく、社内抗争⁈

信長には投資という概念があったのですね。秀吉はどうでしょうか?

眞邊さん

組織開発を大きく変えたのが秀吉です。敵対するのではなく、M&Aで仲間を多く引き入れたほか、豊臣の姓を与えて身内を増やすなどして一大コンツェルンを築き上げました。ちなみに相手がM&Aを拒否した場合は、“敵対的買収”となり、大軍勢を送り込んで戦を起こし、勝ち取った土地を組織内で再分配します。

一方の家康は、秀吉の死後に巧妙な組織戦略を展開しました。まずは、自分を支えてきた譜代の家臣たちを組織の中核、いわば本社機能に据えます。さらに、婚姻政策を駆使してほかの大名たちを味方につけて、豊臣コンツェルン内に専務派という自分の派閥をつくっていきました。

そうしたなかで、反専務派が焦って、経営企画室長の石田三成を担ぎ上げ、勝負に出ました。これが関ヶ原の戦いです。「天下分け目の戦い」ともいわれますが、実は豊臣コンツェルンの社内抗争と見るほうが実態に近いと思います。

関ヶ原の戦いを社内抗争だったとみることもできるのですね。家康の組織開発でほかに特徴的なものはありますか?

眞邊さん

家康が信長や秀吉と決定的に異なる点は、派閥争いや社内政治の意義をよく理解していたことです。内部に争いがあったほうが、組織は重厚になるという捉え方をしていたのです。

派閥間の競争により、有能な人材が順次登用される仕組みをつくる一方で、譜代の家臣が本社機能を固めているため、その下で実力者たちの派閥がもめても組織全体が不安定になることはありません。このようにして家康は重厚な組織をつくったのです。

変化には弱く、機敏に動ける組織ではありませんが、安定していてつぶれにくい。現在の日本の官僚組織や、派閥を抱えるような大企業の原型は、まさに家康が築いたものといえるでしょう。

さらに、人材マネジメントの観点から教えてください。

眞邊さん

正直なところ、信長にマネジメントという観点はないと思います。人を休ませるのを惜しんで、疲弊しきるまで働かせていました。できる・できないの基準は、誰よりも仕事ができる信長自身です。部下に任せても、あとから信長本人が出て行って片付けてしまうこともしばしば。能力が衰えた部下には、大昔の失態などをもち出して辞めさせていました。まさに過酷な労働環境そのものだったのです。

信長の人事スタイルの一端を示すエピソードがあります。信長はあるとき京の料理人を呼び出して、「料理をつくれ。うまければ処分しない」と命じます。料理人が命がけでつくった料理を一口食べた信長は「処分する」と言い放ちます。しかし、「もう1度チャンスを」と懇願してつくり直した2度目の料理に、信長は「うまい」と言いました。

料理人は、最初は都の人向けの洗練された味に、2度目は田舎の人向けの濃い味にしたといいます。ですが、都か田舎かといったことに興味はなく、自分の舌に合うかどうか、つまり“実利”のみで判断するのが信長なのです。

秀吉や家康の人材マネジメントはどうだったのでしょうか?

眞邊さん

人材マネジメントに長けていたのは、秀吉です。10万石以上の大名から家康たち5人を大老に任命し、さらに秀吉直属の部下から石田三成をはじめ5人の奉行を選んだ「五大老五奉行制」は、いわば大企業の役員会・経営チーム。ここを頂点にした中央集権型の組織を築き上げました。

これに対して家康は、譜代の家臣団を中心により体制を固めていき、最終的には法律に則った人事を行ないました。

実は家康は、鎌倉幕府の執権・北条泰時の手法を徹底的に研究していました。当時の「御成敗式目」に当たる「武家諸法度」を定めるなど法整備を進めるとともに、経済政策も実施し、人事を取り仕切りました。その結果、従来の武家政権では達成できなかった長期安定を実現したのです。

バッドエンドを想定することが、最大のリスクヘッジ

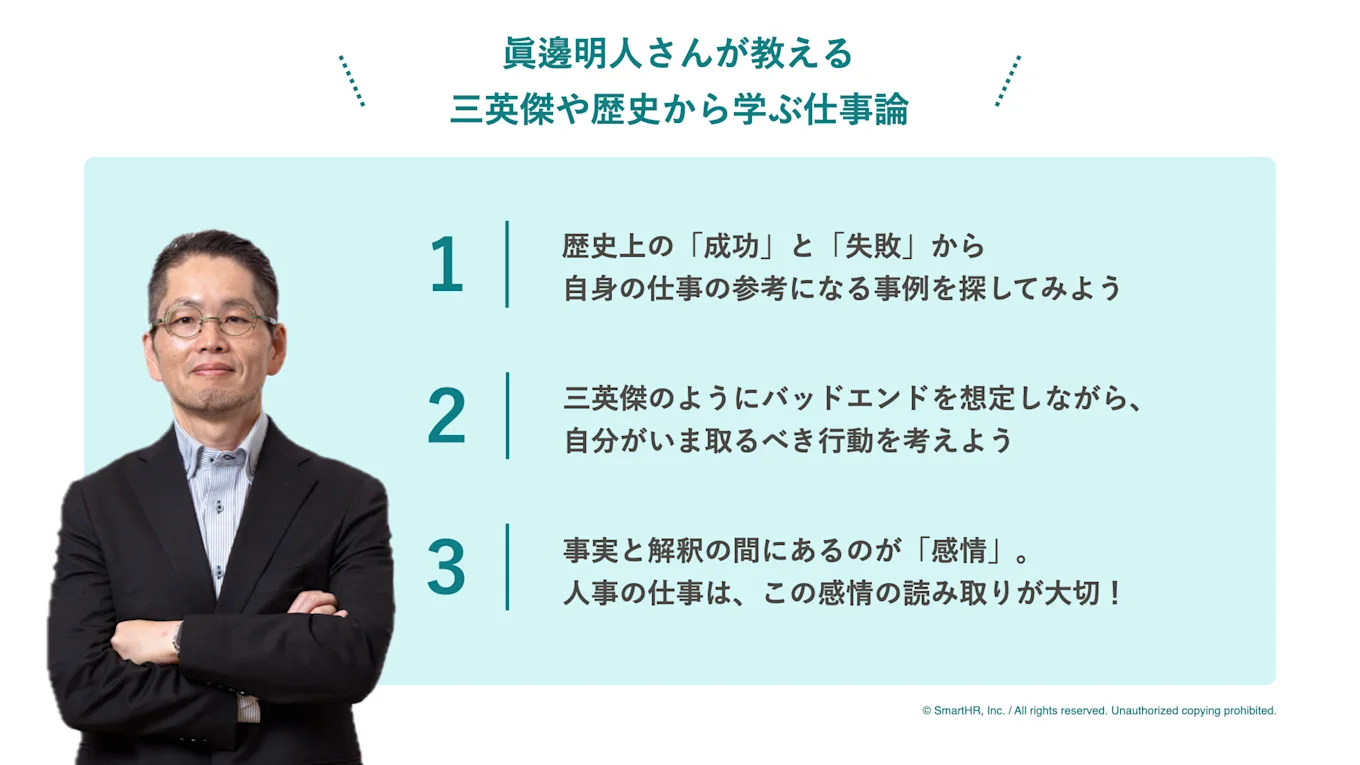

三英傑のエピソードを含め、歴史を仕事に活かすには、どのように向き合えばよいでしょうか?

眞邊さん

歴史を見渡しても、成功し続けた人はいません。成功・失敗は必ず循環するものです。人間の思考回路は、昔もいまもさほど変わりません。だれかが陥る失敗のほとんどは、過去をさかのぼれば必ず前例があります。だからこそ、その事例を知ることが大切なのです。

戦国武将にこだわらなくても、歴史のある企業なら社史のなかに必ず成功や失敗の参考事例があると思います。あるいは、自分史や両親・祖父母の経験といった身近なところにもヒントがあるはずです。

歴史上の人物に学ぶなら、ただ「生き様がかっこいい」などで終わらせず、身近な人として引き寄せて考えるのが大事です。たとえば、いくら信長が好きでも、もし自分の上司だったら諸手を挙げて喜べない場面もあるでしょう(笑)。

信長が上司だと、なかなかハードな職場になりそうですね(笑)。歴史をどう読み取れば、学びがより深まりますか?

眞邊さん

歴史から何かを読み取る際に、我々は結果を知っているがゆえに、出来事を終点から逆算して捉えがちです。しかし、それでは結果論にしかなりません。歴史から教訓を得るためには、時系列に沿って一つひとつの出来事を順番に考えるといいと思います。

たとえば、「生き残り」を真剣に考えた歴史上の人物から学べば、最大のリスクヘッジになるはずです。日本人には、何か事を起こすときに漠然とした不安は抱えつつも、「考えないほうがいい」「口に出すと悪いことが起きる」と、“バッドエンド”の想定を軽視する人も多くいるのではないでしょうか。

その点、信長、秀吉、家康はバッドエンドに対する観察力が非常に高かったと感じています。本能寺の変ののち、秀吉に屈する形となった家康は、「一族皆殺し」というバッドエンドをリアルに想定していました。だから、ギリギリまで強気に交渉し、秀吉から最大限の譲歩を引き出したのです。これはバッドエンドをしっかり想定しなければできない芸当です。歴史には、最悪のケースをどう乗り越えたかという貴重な記録がたくさんあります。

人事評価=論理に基づいた事実を解釈

人事の仕事において、歴史から得られる学びにはどのようなものがありますか?

眞邊さん

前提として、人が何か行動したときには、行なった“事実”とその“解釈”が生じます。そして、事実に解釈を加えて“評価”がなされます。

たとえば、ある営業部門の社員が出した数字という事実に対して、「アドバンテージがあったから実力ではない」もしくは「結果を出しているのでよしとする」など、複数の解釈が生まれます。そのどれを採るかで評価が決まりますが、この解釈と評価の間には曖昧模糊とした“感情”が存在します。

信長はというと、部下の感情を無視し、事実だけをベースに解釈しました。一方、秀吉は人の欲を感情ととらえ、感情を刺激することで部下を動かしました。それらによって大きく左右されるのが成長戦略です。そして、家康は人は成長よりも安定を優先させると考え、「こうすれば地位を守れる」という法律やマニュアルを定めたわけです。

人事という仕事の難しさは、まさにこの“感情”にあります。人は感情の生き物なので、評価に納得がいかなければ「辞めたい」となりますし、高く評価されると「自分は特別だ」と慢心しかねません。感情をうまくコントロールしつつプラスの方向に働かせるために、事実に基づいた論理的な解釈を行うのが、本来の人事評価だと思います。

最後に人事労務担当の方々にメッセージをお願いします。

眞邊さん

信長、秀吉、家康の3人のうち、部下の能力をうまく引き出したという点で、私は秀吉を最も評価しています。成長戦略のもとで行った石田三成たちの適材適所の人事はすばらしく、その能力は家康も高く評価していたほどです。

人事担当の皆さんには、どの社員もフラットに見ることができる立場を活かし、ぜひ事実・解釈・感情の掛け算を念頭に置いていただきたいです。まずは、社員一人ひとりがいまどんな状態にあるのかを把握する。そのさい、エース級の社員ではなく、やる気がなかったり、伸び悩んだりしている人にフォーカスして、そのマイナスの感情を読み取ってみる。そして、タイミングを見てしかるべき部署に配置できるとよいかもしれません。

そうすれば、感情がプラスに転じ、突然生き生きと働き始めることもあると思います。これは社内を活性化し、適材適所の実現を担う人事の大切な仕事の一つではないでしょうか。人事をうまく機能させる企業は、“天下”を狙えるかもしれません。ぜひこの機会に、信長、秀吉、家康の人事や組織運営などを参考にしてみてください。

(取材・文/西川修一、POWER NEWS編集部、写真/横関一浩)

お役立ち資料