「労災保険料」の会社負担は100%。支払い方法や違反行為を解説

- 公開日

過労死についての問題などが多く取り上げられるようになり、「労災」(労働災害)という言葉を耳にする機会が多くなりました。

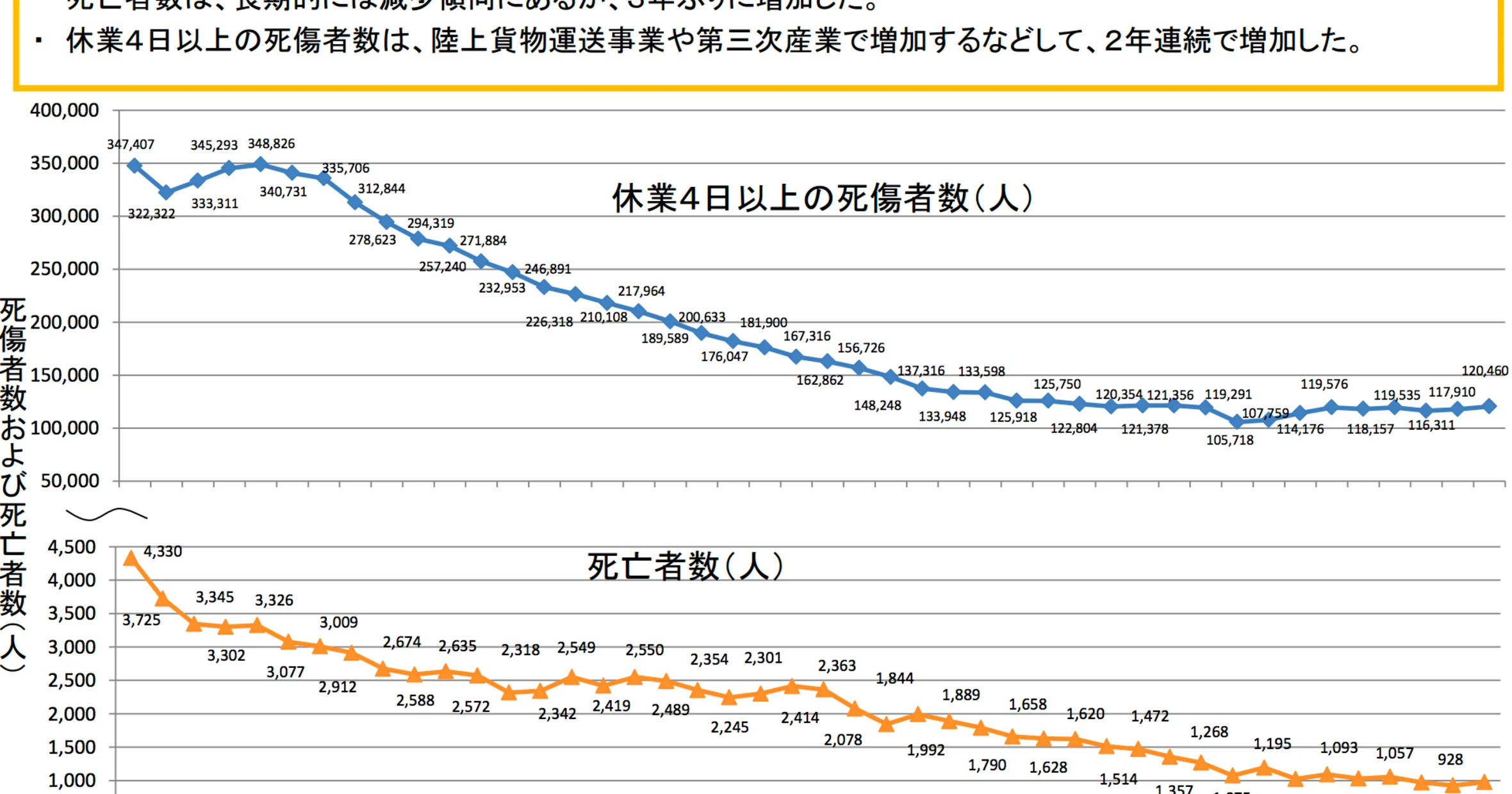

以下は労働災害の発生状況の推移です。

最も労災の多かった昭和50年代からみると長期的には減少していますが、「死亡者数が3年ぶりに増加」「休業4日以上の死傷者数は2年連続で増加」しており、「労災」が社会課題として関心を集めるのも頷けます。

企業としては、すべからく労災対策を講じる必要がありますが、それでもなお思いがけず発生する事故もあります。命こそ助かったものの、やむなく休業せざるを得ないケースも多くあります。

そのため、「労働者災害補償保険」(以下、労災保険)は、安心して生活していく上で欠かせない重要な制度です。

労災保険の仕組みや特徴

労災保険とは、「労働者災害補償保険法」に基づく制度で、業務中や通勤中の災害による病気、ケガ、障害、死亡などに対して保障を行う制度です。

休業中の賃金給付や、後遺障害・死亡に至った場合にも給付金の支払いを受けることができます。労災保険は公的な労働保険として強制力がある保険で、一部の特種な業種を除き、一人でも従業員を雇用している事業所は必ず加入しなければなりません。

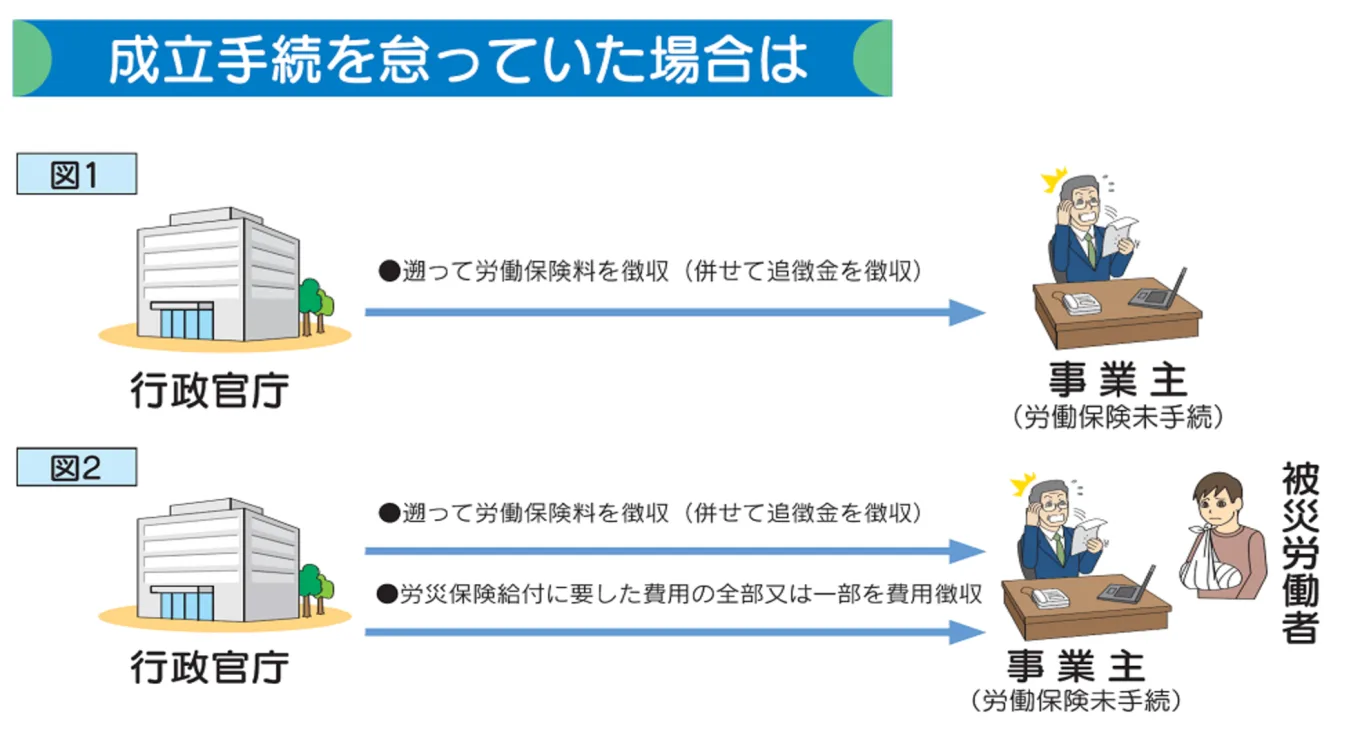

加入が義務付けられているにも関わらず、加入をしていない事業所には、行政指導がなされたり、遡って労働保険料や追徴金を徴収されたりすることがあります。

雇用形態に関わらず、賃金を受ける労働者すべてに労災保険は適用されます。

会社が負担する労災保険の保険料負担割合は100%

それでは、労災保険の保険料は会社と従業員でどのような割合で負担しているのでしょうか。

同じ労働保険として、もう一つ「雇用保険」というものがありますが、雇用保険の場合、保険料は会社負担分と労働者の個人負担分があります。会社は労働者の個人負担分を毎月の給与から徴収し、会社分と合わせて申告・納付します。

それに対し、「労災保険の保険料」については、全額会社負担となっていて、会社の負担率は100%となっています。

労働者が個人で保険料を負担したり、申告を行う必要はありません。労災保険料を一部でも労働者に負担させることは違法行為となり、罰則が科せられます。

労災保険料の計算

労災保険料は、月額ではなく、原則として年に一度、雇用保険料と合わせた「労働保険料」として、毎年6月1日~7月10日の間に前年度分をまとめて申告・納付します。

労災保険料は毎月計算する必要はなく、年度が変わったら前年分の保険料を計算します。

保険料は、全従業員の前年度一年間の賃金総額に、労災保険料率を掛けて算出します。この賃金には退職金や祝い金などの一時金は含まれません。

また、前年度の4月1日~3月31日の間に支払いが確定した金額のことを指しますので、支払日が年度をまたいでしまった場合でも問題はありません。

お役立ち資料

2025年にかけての人事・労務政策&法令対応完全ガイド

【こんなことが分かります】

2025年には、「人材戦略の推進」と「雇用基盤の整備」の二軸で大規模な改正が実施される予定です。

出産育児支援や高齢者関連法、リスキリング支援、雇用保険法、外国人雇用、障害者雇用などにおける具体的な変更点と対応方法を解説しています。

「やることリストつき」で、人事・労務担当者が手元に置いておきたい一冊です。

- 2025年大改正が起きる背景

- 政策・法令改正の具体的な内容

- 「女性活躍・リスキリング・人権」の最新動向

- 期日つき!人事・労務担当者のやることリスト