「副業・兼業」労務管理の4つのポイント。導入方法も紹介

- 公開日

目次

こんにちは。特定社会保険労務士の羽田未希です。

年々、副業・兼業を希望する方が増えています。収入を増やしたい、1つの仕事では生活できないといった収入面だけでなく、自身のスキルアップや人脈を広げたい、起業の準備のためなど理由はさまざまです。

国は、「働き方改革」の1つの施策として、副業・兼業を普及促進しています。

厚生労働省は2020年9月に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(2018年1月策定)を改定し、労働時間の通算や安全配慮義務、秘密保持義務、競業避止義務など、副業・兼業におけるルールをより明確にしました。2022年7月に再改定し、副業・兼業により労働者が適切な職業選択を通じ、多様なキャリア形成を促進するため、企業が副業・兼業に関する情報の公表を推奨しています。

今回は、ガイドラインの再改定を確認し、副業・兼業の労務管理のポイントを解説します。

「副業・兼業の促進に関するガイドライン」における考え方

「原則、副業・兼業を認める」背景には、勤務時間以外の時間をどのように過ごすかは、基本的に労働者の自由であるとの考えがあります。国が示すガイドラインも、副業・兼業は合理的な理由なく制限できず、原則、副業・兼業を認める方向です。

2022年7月のガイドライン改定ではさらに一歩進んで、労働者が職業選択を通じて、多様なキャリア形成ができるように、企業の副業・兼業の取り組みを自社のホームページなどで公表することを推奨しています。

一方で、使用者と労働者は、労働契約および労働契約に付随した義務を負っているため、企業は企業側に不利益となる副業・兼業を制限できる場合もあります。

各企業において、制限が許されるのは、以下に該当するような場合に限られるとしています。

- 労務提供上の支障がある場合

- 業務上の秘密が漏洩する場合

- 競業により自社の利益が害される場合

- 自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合

ガイドラインの他に、補足資料としてQ&Aも参考にしてください。また、厚生労働省のパンフレット「副業・兼業の促進に関するガイドライン わかりやすい解説」では、副業・兼業を導入する際の流れ、就業規則規定例や届出様式例などを記載しているので、活用するとよいでしょう。

(参考)「副業・兼業の促進に関するガイドライン」 Q&A – 厚生労働省

(参考)副業・兼業の促進に関するガイドライン わかりやすい解説 – 厚生労働省

副業・兼業者の労働時間管理のポイント

副業・兼業者の労働時間管理のポイントは下記のとおりです。

労働時間が通算される副業・兼業とは

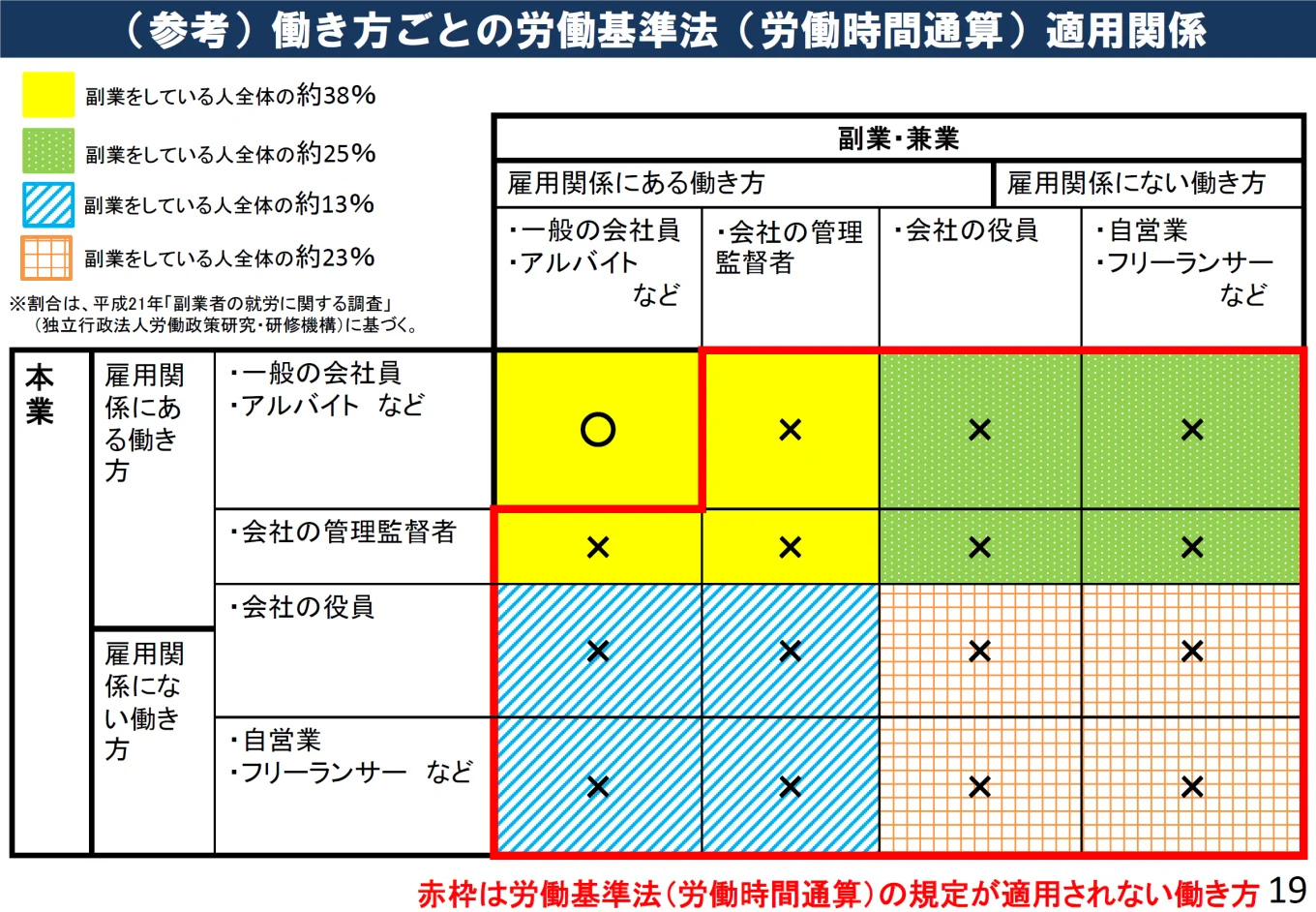

まず、副業・兼業の働き方によって、労働時間の通算が必要かどうかを確認してみましょう。

以下の図のように、労働時間の通算が適用されるのは、本業、副業・兼業ともに雇用関係にある働き方で、一般の会社員、アルバイトが対象です。

会社の管理監督者や役員、自営業やフリーランサーは適用されません。

(出典)第1回柔軟な働き方に関する検討会(2017年10月3日)「副業・兼業の現状と課題」 – 厚生労働省(p.19)

ただし、たとえ労働時間の通算の適用がない働き方であっても、長時間労働とならないように注意しなければなりません。

管理職の方は、メンバーが副業・兼業をする際に、労働時間の管理を徹底しておきたいところです。これを機に、管理職の方が業務に役立つ労務知識を共有してみてはいかがでしょうか。以下の資料にまとめましたので、ぜひご活用ください。

社労士監修!中間管理職が知っておきたい労務知識

労働時間管理の基本

労働基準法法第38条第1項では「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と規定されています。

労働基準局長通達(昭和23年5月14日付け 基発第769号)では、「事業場を異にする場合」とは事業主を異にする場合を含むとしています。

したがって、副業・兼業している場合、労働者の申告などにより、それぞれの使用者が自らの事業場における労働時間と、他の使用者の事業場における労働時間とを通算して管理する必要があるのです。

労働時間の通算が不要の「管理モデル」の導入

労働時間管理の基本は先に挙げたとおりですが、本業や副業・兼業の会社、労働者にとって、労働時間を把握して通算するのは煩雑であり、相当な負担になります。

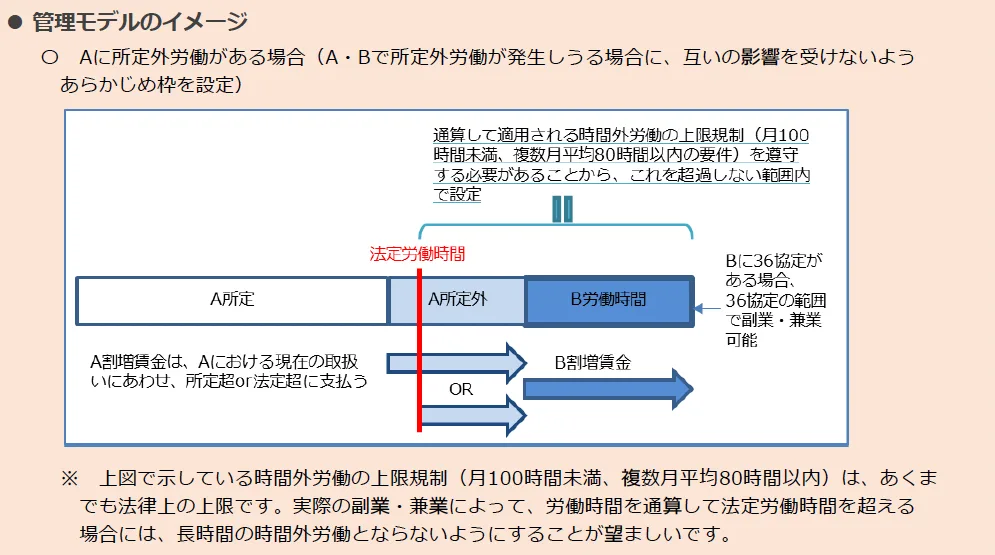

そこで導入したいのが、簡便な労働時間管理の方法「管理モデル」です。

管理モデルとは、副業・兼業の開始前に、先に労働契約を締結していた使用者Aの事業場における「法定外労働時間」と、後から労働契約を締結した使用者Bの事業場における労働時間(所定労働時間および所定外労働時間)を合計した時間数が、単月100時間未満、複数月平均80時間以内となる範囲内において、各々の使用者の事業場における労働時間の上限をそれぞれ設定し、各々の使用者がそれぞれその範囲内で労働させることです。

(出典)副業・兼業の促進に関するガイドライン わかりやすい解説 – 厚生労働省(p.16)

また、先に労働契約締結した使用者は「自らの事業場における法定外労働時間分」を、後から労働契約締結した使用者は「自らの事業場における労働時間分」を、それぞれ自らの事業場における36協定の延長時間の範囲内とし、割増賃金を支払うこととされています。

この管理モデルを導入することで、労使双方の労働時間の申告、通算管理を不要にし、労働基準法を遵守しやすくなるのです。

副業・兼業の開始後においては、それぞれあらかじめ設定した労働時間の範囲内で労働させる限り、他の使用者の事業場における実労働時間の把握を要することなく、労基法を遵守できるようになります。

つまり、各々の使用者が範囲内の時間で労働させるのであれば、労働基準法に抵触せず、責任を問われません。

就業規則の副業・兼業規定について

就業規則の規定については、厚生労働省が令和3年4月に改定したモデル就業規則が参考になります。

このモデル就業規則では「労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる」とし、副業・兼業の届け出や、副業・兼業を禁止または制限できる場合についても規定しています。

ただし、モデル就業規則のまま規定するのではなく、自社の実態に合ったものにしなければならないので、労使で十分に検討する必要があります。

副業・兼業者の健康管理のポイント

健康診断や長時間労働者に対する面接指導、ストレスチェックやこれらの結果にもとづく事後措置のことを「健康確保措置」といいます。

この健康確保措置の実施対象者の選定に当たって、副業・兼業先における労働時間の通算するようには定められていません。すなわち、1つの事業所において、所定労働時間が通常の労働者の3/4以下の場合、健康確保措置の対象者にならないのです。

そのため、会社が労働者の副業・兼業を認めている場合、健康保持のため自己管理を徹底するように伝えるとともに、必要に応じて健康確保措置を実施するなど、適切な対応が望ましいとされています。

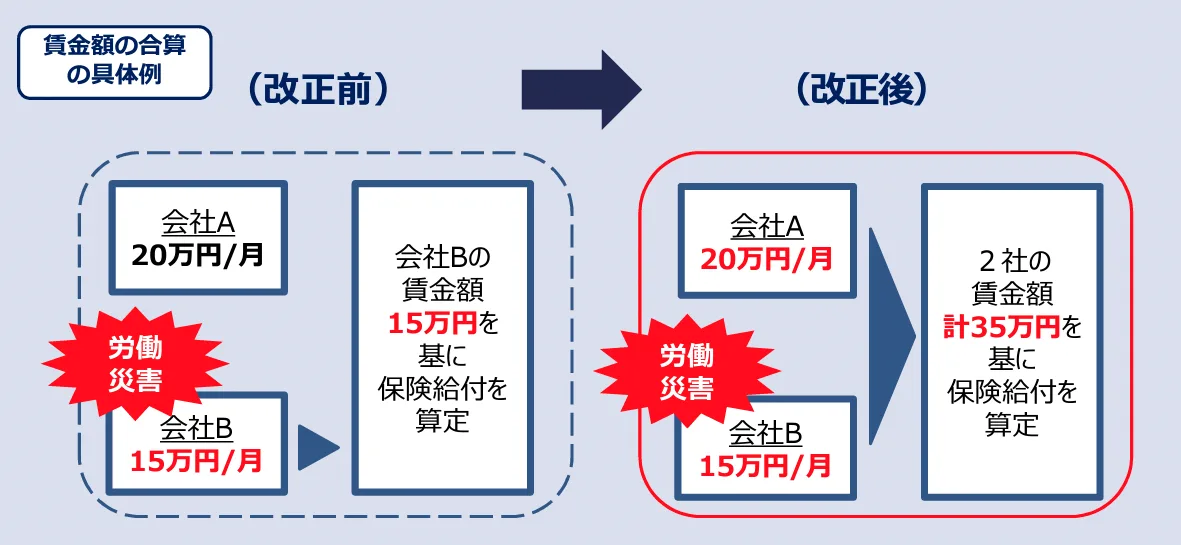

副業・兼業者の労災保険給付のポイント

これまで、労災保険給付は労災が発生した事業場における賃金分だけをもとに算定されていました。しかし、2020年9月1日より複数の事業場における賃金額を合算して労災保険給付が算定されています。また、複数の事業場で働く就業者の就業先の業務上の負荷(労働時間やストレスなど)を総合的に評価して労災認定されます。

なお、労働者が本業、副業・兼業先の両方で雇用されている場合、1つ目の就業先から2つ目の就業先への移動時に起こった災害については、2つ目の会社の通勤災害として労災保険給付の対象となります。

詳しくは、厚生労働省のパンフレット「複数事業労働者への労災保険給付 わかりやすい解説」をご覧ください。

(出典)複数事業労働者への労災保険給付 わかりやすい解説 – 厚生労働省

雇用保険・社会保険のポイント

2022年1月から、65歳以上の労働者本人の申し出により、1つの雇用関係では被保険者要件を満たさない場合であっても、他の事業所の労働時間を合算して雇用保険を適用するマルチジョブホルダー制度が試験的に開始されています。

マルチジョブホルダー制度については、こちらの記事もご覧ください。

社会保険(厚生年金保険および健康保険)の適用要件は、事業所ごとに判断するため、複数事業所の労働時間の合算はありません。

おわりに

企業が副業・兼業の取り組みを社外に公表することで、優秀な人材をより獲得しやすく、労働者のスキルアップや退職防止、労働者の社外からの情報、人脈の活用など、企業にもメリットがあります。厚生労働省特設のホームページやガイドラインなどを確認し、副業・兼業の先行例を参考にして、自社に合った形で制度導入してはいかがでしょうか。

お役立ち資料

2025年にかけての人事・労務政策&法令対応完全ガイド

【こんなことが分かります】

2025年には、「人材戦略の推進」と「雇用基盤の整備」の二軸で大規模な改正が実施される予定です。

出産育児支援や高齢者関連法、リスキリング支援、雇用保険法、外国人雇用、障害者雇用などにおける具体的な変更点と対応方法を解説しています。

「やることリストつき」で、人事・労務担当者が手元に置いておきたい一冊です。

- 2025年大改正が起きる背景

- 政策・法令改正の具体的な内容

- 「女性活躍・リスキリング・人権」の最新動向

- 期日つき!人事・労務担当者のやることリスト