「特別条項付き36協定」設定の良い例・悪い例を社労者が解説

- 公開日

目次

「働き方改革」が叫ばれる昨今。現代社会の大きな問題となった「過重労働」などとともに「36協定」に関する重要性が、日本労働組合総連合会などをはじめ、各所で啓蒙されています。

しかし、現状として、「36協定」について知らない方も少なくないようです。また、平成25年の厚生労働省の調査では、中小企業の約6割が36協定を締結していないという結果となっています(*1)。

一方、「36協定」を結んでいるからといって、やたらと残業させていいわけではありません。

今回は「36協定」や「特別条項」を定める上で、企業が注意すべきことについて解説します。

「36協定」の基本的な概要

「36協定」を締結するに当たっては、厚生労働省令で時間外労働をさせられる限度時間数が定められていることに気を付けなければなりません。

期間 | 時間外労働上限 | 変形労働時間制が適用される場合の上限 | |

|---|---|---|---|

1ヶ月 | 45時間 | 42時間 | |

2ヶ月 | 81時間 | 75時間 | |

3ヶ月 | 120時間 | 110時間 | |

1年 | 360時間 | 320時間 | |

この上限時間数は労働基準法に直接定められているのではなく、厚生労働省の通達に基づくものなので、厳密に言えば法的拘束力はありません。

しかしながら、労働基準監督署はこの通達に基づいて実務を行っているため、上記時間数を超える36協定を提出しようとした場合には、厳しく指導を受けることになります。

そのため、この上限時間数は、「実務上は実質的な強制力を持つ基準」と考えなければなりません。

36協定の「特別条項」とは?

しかしながら、上限時間数の基準を守ろうと思っても、職種や業種によっては、著しい繁忙期があったり、緊急対応をしなければならないことがあったりして、基準を守り切れない恐れがある場合があります。

「特別条項付き36協定」で可能になること

たとえば、経理部の社員であれば、決算月の前後は非常に業務が集中します。

別の例を挙げれば、製造業の会社であれば、製品に不具合が生じた場合は緊急でリコール対応が必要になる場合があります。

こういったケースにおいては、1ヶ月45時間までの時間外労働では、到底間に合わないことが予想されます。

そこで、そのような時に利用できるのが「特別条項」です。特別条項付きの36協定を結べば、合法的に厚生労働省の通達で定められた上限を超えて社員に時間外労働をしてもらうことが可能になります。

「特別条項付き36協定」を結ぶ流れ

具体的な流れとしては、

- 36協定の書式の余白に「〇〇の場合には、1ヶ月の時間外労働を60時間まで行わせることができる」といった内容の文言を書き加える

- その書き加えた内容で労働者代表の同意(署名押印)を受ける

- 労働基準監督署に提出する

上記を経ることで、「特別条項付き36協定」が有効になります。

「特別条項付き36協定」3つの注意点

さて、ここで気を付けて頂きたいのは、特別条項付きの36協定を結んだとしても、いくらでも時間外労働の上限を拡大できる訳ではないということです。

具体的には次の3つの注意点に留意して頂く必要があります。

(1)特別条項で上限拡大できるのは年6回まで

第1の注意点は、特別条項で上限を拡大できるのは「年6回」までということです。

特別条項は、あくまでも繁忙期や緊急時を乗り切るための特別な例外対応というのが大前提なので、年間の半分を超えると、もはや例外という話ではなくなってしまうので、法律上、上限の拡大は年6回までとされています。

(2)特別条項は「特別の事情」が予想される場合に限られる

第2の注意点は、この特別条項を使えるのは、「特別の事情が予想される場合」に限られるということです。

「何となく忙しくなりそうだから」とか、「取りあえず残業枠は大きいほうが安心だから」といった場合には特別条項を利用することは認められていません。

「本決算を締めるため」とか「大規模クレームが発生した場合の対応として」といったような、具体的な理由を添えて「特別条項付きの36協定」を締結する必要があります。

(3)特別条項においても「過労死ライン」の意識を

第3の注意点は、特別条項で時間外労働時間の上限を延長する場合は「過労死ライン」を意識するということです。

ある意味法律の不備で、特別条項でどこまで上限を拡大して良いのかについては特段の定めが無く、実質青天井になってしまっています。

しかし、会社には社員に過重労働をさせて健康を害させてはならないという安全配慮義務がありますので、特別条項の適用が1ヶ月単位に限られるなら100時間まで、2ヶ月連続する可能性があるならば80時間まで、という「過労死ライン」を超えない時間数で特別条項を設定すべきです。

「特別条項付き36協定」の良い設定例

ここまでの説明を踏まえ、特別条項付36協定の「良い例」のサンプルを例示します。

1日の上限 | 1ヶ月の上限 | 1年の上限 | ||

|---|---|---|---|---|

特別条項が適用されない場合 | 5時間 | 45時間 | 360時間 | |

特別条項が適用される場合 | 5時間 | 70時間 | 720時間 | |

特別条項の文言

「当社の製造した製品にリコール等が発生し、顧客や関係者への対応のため、臨時かつ緊急に業務を行う必要がある場合には、労使の協議を経て1ヶ月に70時間、1年間を通じて720時間まで延長することができるものとする。この場合、限度時間を延長できる回数は6回までとする。」

特に、特別条項が適用される場合の1ヶ月の上限時間数を見て頂きたいのですが、このような形であれば、過労死基準を超えないラインに設定されています。

また、文言についても特別条項が適用されるのは「リコール対応」が必要な時ということが具体的に明確になっています。

「特別条項付き36協定」の悪い設定例

次は、特別条項付36協定の「悪い例」のサンプルです。

1日の上限 | 1ヶ月の上限 | 1年の上限 | ||

|---|---|---|---|---|

特別条項が適用されない場合 | 5時間 | 45時間 | 360時間 | |

特別条項が適用される場合 | 10時間 | 120時間 | 1,000時間 | |

特別条項の文言

「会社が必要と認めた場合には、1日10時間、1ヶ月に120時間、1年間を通じて1,000時間まで延長することができるものとする。この場合、限度時間を延長できる回数は制限を設けない。」

分かりやすくするために、極端に悪い例ではありますが、1ヶ月に120時間という、過労死基準を超えるほどの労働時間延長は望ましくありません。

また、特別条項が適用される場合について、まったく具体的に定められていないことや、延長できる回数も定められていないので、書き方も大いに問題があります。

「働き方改革関連法」に対応した特別条項の設定

働き方改革関連法の順次施行に伴い、大企業は2019年4月1日から、中小企業は2020年4月1日から、時間外労働の罰則付き上限規制が適用されます。※ 大企業 or 中小企業の定義についてはこちらの記事をご参考ください

適用以降は、改正法に則った36協定の締結が求められ、もちろん特別条項にも新ルールが適用されます。

具体的に、特別条項の新ルールで押さえておきたいポイントは3つです。

(1)特別条項で延長できる労働時間は「青天井」ではなくなった

第1のポイントは、特別条項によって延長できる労働時間が、いわゆる「青天井」ではなくなったことです。

法改正前のルールでは、確かに特別条項を定めた場合でも年間の延長できる上限は720時間までといった基準は存在していましたが、それらはあくまで厚生労働省の告示という位置づけであり、法的強制力はありませんでした。

それゆえ、特別条項による年間の延長時間が1,000時間とか1,500時間であったとしても、その他の要件を満たす限り、労働基準監督署はその特別条項付き36協定を受理しなけばなりませんでした。

新ルールのもとでは、上限720時間などのルールが法律上のルールに格上げされ、また、複数月平均が常に80時間以内(休日労働含む)でなければならないことや、単月の上限が100時間未満(休日労働含む)でなければならないことなど、さらに詳細な法的基準も追加されました。

これらのルールを守らなければ罰則が適用され、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金を課せらる場合があります。

(2)特別条項付きの36協定は新書式で届出を行う

第2のポイントは、特別条項付きの36協定は「様式第9号の2」という新書式で届出を行うことになったことです。

この書式は2枚セットになっていて、特別条項に関しては2枚目に詳細な記載欄があります。

法改正前のルールでは、通常の36協定の書式の余白に申し訳程度に特別条項を追記する形でも受理されていましたが、新ルールのもとでは特別条項の内容をA4様式1枚に詳しく記載する必要があり、届出時にも、これまで以上に厳しく違法な点がないかチェックされることになると予想されます。

(3)特別条項適用条件の厳格化

第3のポイントは、書式が変わっただけでなく、実態として特別条項を適用するための条件も厳しくなったことです。

特別条項を適用させるための理由は、旧ルールのもとでも具体的でなければならないとされていましたが、実務上は「極めて業務が増加したとき」といったような抽象的・包括的な文言でも受理される場合がありました。

しかし、新ルールの特別条項では、特別条項を適用する業務の種類ごとに具体的な理由を記載する欄が設けられ、裏面の記載心得にも「業務の区分を細分化することにより当該業務の範囲を明確にしなければならない」と注記がされています。

加えて、旧ルールのもとでは特段定める必要がなかった、「特別条項が適用される労働者に対する健康確保措置(医師との面談や臨時の健康診断等)」を設けることが必要とされるようになりました。

このように、新ルールのもとでは特別条項を適用させるためのハードルが上がりますので、「忙しくなるかもしれないから、念のために特別条項も入れておこう」というような、軽い気持ちや、保険的な意味で、特別条項を36協定に織り込むのは難しくなるでしょう。

特別条項を含む36協定を結ぶ必要がある場合は、対象となる業務の洗い出しや、新ルールに対応した社内体制の整備をしっかりと行わなければなりません。

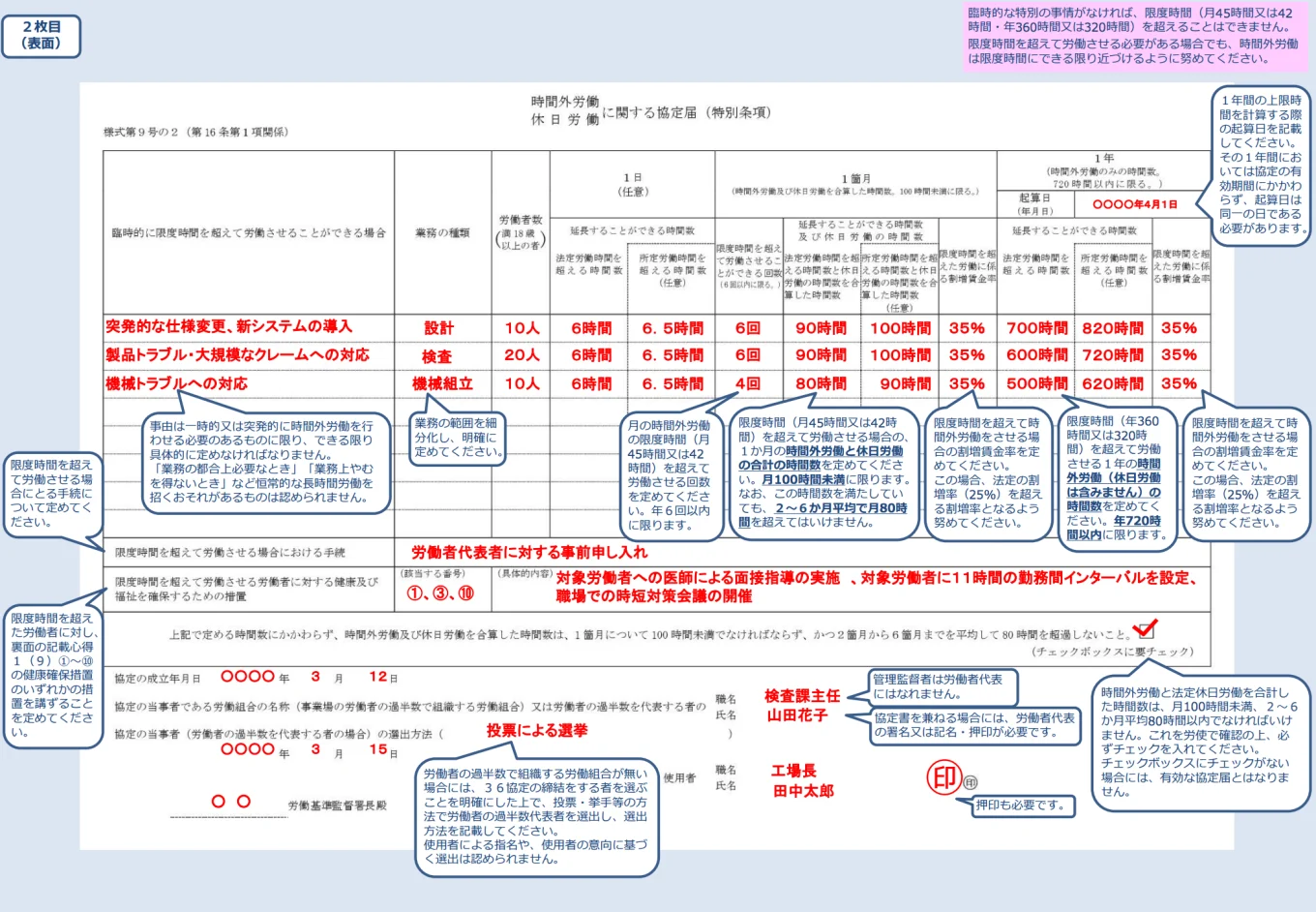

「新・36協定特別条項」設定の良い例

新・特別条項の良い例としましては、こちらのリンク先にある東京労働局が出している記入例に目を通してください。

出典:厚生労働省「36協定届の記載例(特別条項)」(※ 画像クリックで拡大します)

特別条項に関する部分は、PDF3ページ目になります。PDF内には詳細な補足説明もなされていますが、本稿では最重要ポイントをピックアップして説明します。

まず、本例は製造業の会社だと思われますが、単に「製造部門」などとせず、「設計」「検査」「機械組立」といったよう、職務の内容ごとに区分して具体的理由や延長時間数を定めていることに注目してください。

同様に、事務系の職種の場合も「事務」で括るのではなく「総務」「人事」「経理」「営業」など、具体的な職務に分けて特別条項を作成する必要があります。

また、特別条項で延長できる時間数の欄についても、上限の720時間とはしておらず、職務ごとに700時間、600時間、500時間といったように、必要最小限の延長時間数になるように配慮がなされていることに着眼ください。上限が720時間だから720時間まで延長していいということではなく、特別条項を適用すること自体がそもそもイレギュラーなのだということに立ち返り、特別条項を結ぶ場合は、できる限り延長時間を短くするように意識しましょう。

加えて、新書式で下部に加わった記載欄の「限度時間を超えて労働させる場合の手続」や「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」についても、具体的な内容が定められていることを確認してください。

「新・36協定特別条項」設定の悪い例

くどくなってしまうので、ここで改めて悪い例のサンプルを掲げることはしませんが、要は「良い例」のポイントを守れていない特別条項が「悪い例」ということになります。

特別条項の対象となる業務の種類や、延長が必要な理由が具体的に記載されていなかったり、必要がないのに「大は小を兼ねる」的な発想で、1年の延長時間の上限が720時間に張り付いていたりする特別条項は、好ましいものとは言えません。

このような「悪い」内容の特別条項付きの36協定を労働基準監督署に持ち込んだら、不受理となって再作成を求められるでしょうし、下手をしたら調査や行政指導が必要な会社としてマークされてしまう可能性も否定できないと想定されます。

ですから、特別条項を含む36協定は、慎重に内容を吟味して作成するようにしてください。

まとめ

特別条項を利用するにあたっては、決して無制限に36協定の上限時間を延長できるわけではなく、年に6回までであるとか、過労死ラインを超えないようにしなければならないという点に気を付けなければなりません。

また、「年間6回まで延長できるんだったら、6回分使い切らなければ損だ」とか「過労死ラインを超えないギリギリまで延長枠をとっておこう」という発想は当然望ましくないということを理解しておいてください。

そもそも、1日の労働時間8時間を超えて残業をするということ自体が、労働基準法上はイレギュラーであることを考えると、「特別条項」は、イレギュラーの中でさらにイレギュラーな制度ということになりますので、「可能であれば特別条項は使わない」、「使うにしてもミニマムな範囲で使う」、という考え方が本来あるべき姿と言えるでしょう。

特別条項について正しく理解をし、その上で、将来的には36協定を使う必要のない、時間外労働ゼロの効率的な職場環境を目指していきたいですね。(了)

【参照】

*1:平成25年度労働時間等総合実態調査(主な結果) – 厚生労働省

※ 編集部注:本稿は、2017年8月3日に公開した記事を働き方改革関連法施行に伴う法改正の内容を加味し、更新・再編集しています。

お役立ち資料

2025年にかけての人事・労務政策&法令対応完全ガイド

【こんなことが分かります】

2025年には、「人材戦略の推進」と「雇用基盤の整備」の二軸で大規模な改正が実施される予定です。

出産育児支援や高齢者関連法、リスキリング支援、雇用保険法、外国人雇用、障害者雇用などにおける具体的な変更点と対応方法を解説しています。

「やることリストつき」で、人事・労務担当者が手元に置いておきたい一冊です。

- 2025年大改正が起きる背景

- 政策・法令改正の具体的な内容

- 「女性活躍・リスキリング・人権」の最新動向

- 期日つき!人事・労務担当者のやることリスト