36協定や割増率など「残業代・残業時間」の基礎知識・計算方法も解説

- 公開日

目次

働き方改革の大きな軸のひとつである「長時間労働の是正」において、ここ数年残業削減が注目されてきました。目下、改善に取り組む企業も多いことでしょう。

他方、労働時間や時間外労働の把握や、それに伴う残業代の支払いも確実におこなっていく必要があります。

今回は、時間外労働や36協定などの「残業・残業代」にまつわる基礎知識について解説します。

そもそも「残業」とは? 定義、考え方

残業とは、法的には「時間外労働」とよばれます。

また、残業時間とは「所定労働時間」を超える労働時間のことを指しています。

これらを解説するにあたり、「所定労働時間」「法定労働時間」「法定休日と法定外休日」についてあわせてみていきましょう。

所定労働時間とは?

所定労働時間とは、働く時間について雇用契約や就業規則で決められている時間です。

具体的には、1日あたり何時間働くか(定時など)、1週間あたり何時間働くかについて文書で明示されます。毎日同じ定時で働いている場合であっても、時間が日ごとに違ったシフト制で勤務している場合であっても、この所定労働時間は決めておく必要があります。

労働基準法第32条第1項で「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない」と規定されています。また、同条第2項では「使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない」とあります。

つまり、所定労働時間は1日8時間、1週間で合計40時間までを限度として使用者が決めることができるのです。

法定労働時間とは?

この「1日8時間、1週間で合計40時間の労働時間」を「法定労働時間(ほうていろうどうじかん)」と呼んでいます。

この法定労働時間は法律で決められた限度なので、雇用契約書などにこれを超える時間が決められていても、超えた分は無効です。例えば、「1日10時間とする」と雇用契約書に記載があったとしても、法定労働時間を超える2時間は無効となります。法に基づいて「1日8時間とする」と読み替えるのです。つまり、法定労働時間と所定労働時間の関係は、前者が優先するわけです。

そのため、労働時間は使用者が所定労働時間を自由に決めてよいことになってはいるものの、労働基準法の定める法定労働時間の範囲内に限られています。

この法定労働時間は、後述する残業代の計算の際に重要になります。

「法定休日」「法定外休日」とは?

労働基準法に定められていることがらで、残業代に関わるもうひとつの重要なポイントは、休日の扱いです。

休日には「法定休日」と「法定外休日(所定休日)」の区別があります。

法定休日とは?

労働基準法35条第1項に「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない」と書かれています。つまり、最低でも週に1日は休みが必要ということです。これを「法定休日」と呼びます。

例えば、月曜から土曜まで働いた場合、使用者の義務として日曜日は必ず休日にする必要があります。

また、同第2項には「前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない」との記載があります。これは、ひと月あたり最低4日間の休日が設定されていれば、毎週休日を与える必要はないという意味で、「4週4休制」と略されることもあります。

法定外休日とは?

「法定外休日」とは、使用者が法定休日以外に労働者に与える休日のことです。週休2日制を取っている企業などは、1日は法定休日ですが、もう1日は法定外休日となります。ちなみに、このような週休2日制をとる理由は、労働基準法第32条第1項の条文を見るとわかります。

使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

1日8時間を所定労働時間と決める場合、5日間で40時間に達してしまいます。この時点で法定労働時間の限度になるため、その週の残り2日は休んでもらうしかないわけです。

もちろん、仕事には繁忙期があるため、休日出勤の可能性はあります。その場合は残業扱いとなるのです。

ただし、法定休日と法定外休日のどちらに出勤したかによって、残業代の割増率が変わってくる点に注意が必要です。つまり、同じ休日出勤でも出勤日によって報酬が異なることがあることに注意してください。

時間外労働を定める「36協定」とは?

法定労働時間や法定休日日数は労働基準法により定められていますが、使用者と労働者の間で協定を結ぶことで基準が緩和されることがあります。このときに締結される協定を「時間外・休日労働に関する協定届」、通称「36(サブロク)協定」と呼びます。

「36(サブロク)」というのは、労働基準法第36条が根拠となっているからです。

その第1項には、「使用者は(中略)書面による協定をし(中略)その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる」とあります。なお、使用者と協定を結ぶ主体は、「労働者の過半数で組織する労働組合」または「労働者の過半数を代表する者」です。

36協定と「法定労働時間・所定労働時間」の関係

ここで、36協定と法定労働時間や所定労働時間の関係について具体例をもとに確認してみましょう。

(1)法定労働時間を超える時間外労働の例

1つ目の例は、法定労働時間を超えて時間外労働を課す場合です。

始業時刻が9時、休憩を1時間はさんで、終業時刻が17時の会社があったとします。この場合、所定労働時間は1日7時間となります。

残業として18時まで時間外労働を課したとしても、労働基準法上の法定労働時間である1日8時間を超えないため、36協定の締結と届け出は不要です。この場合の残業は「法定内残業」と呼ばれます。

一方で、18時、つまり法定労働時間を超えて時間外労働が生じるような場合は、36協定が必要となります。

(2)法定休日出勤を課す場合の例

2つ目の例は、休日出勤を課す場合です(上記と同じ所定労働時間が1日7時間の会社で、週休2日制を取っていたとします)。

月曜日から金曜日までの5日間の合計労働時間は35時間です。土曜日は法定外休日、日曜日は法定休日とします。

例えば、土曜日に5時間の休日出勤を課したとします。この場合は、36協定の対象外です。なぜなら、休日出勤を入れても週の合計労働時間が40時間以内なので「法定内残業」となるからです。

これが、日曜日に5時間の休日出勤をした場合は、「法定休日労働」扱いとなり、所定の割増賃金を支払う必要があります。さらに、法定休日労働には、労使間での36協定が必要です。

36協定の届出と現状

36協定は、労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。未届けのまま労働者に時間外労働をさせると労働基準法違反になるのです。

しかしながら、とくに中小企業などでは労使協定を締結しないまま、時間外労働や休日出勤をさせているケースもあります。

確実に労使協定を締結するためには、人事・労務業務を効率化し、優先的に工数を捻出しなければならないケースもあり得ます。このタイミングで人事・労務領域で効率化するべき業務を整理してみてはいかがでしょうか。

効率するべき業務の洗い出しのヒントは、以下の資料を参考にしてください。

人事・労務領域 効率化すべき業務チェックリスト

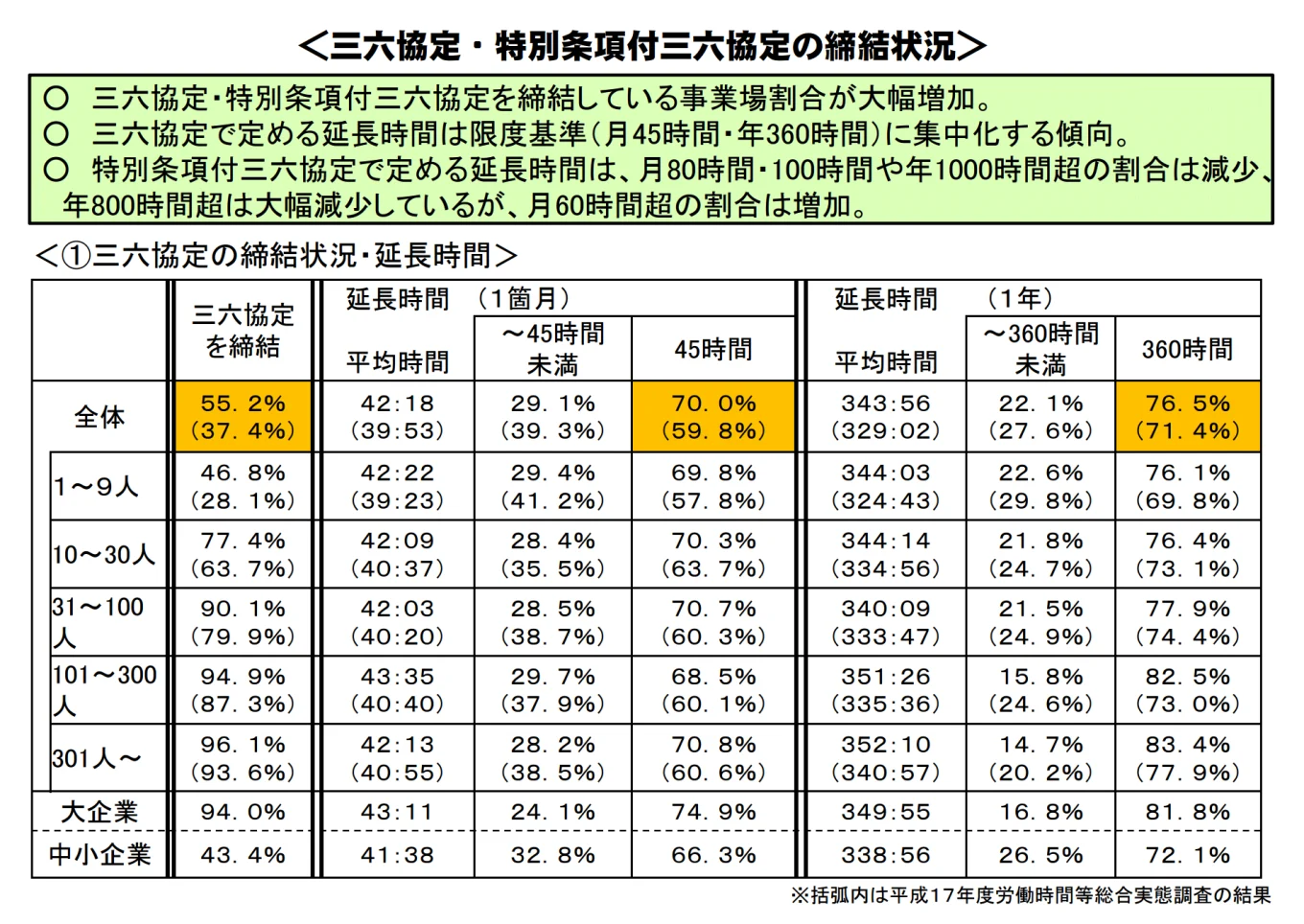

平成25年の厚生労働省労働基準局の調査「度労働時間等総合実態調査」では、中小企業の56.6%が時間外労働・休日労働に関する労使協定を締結していませんでした。このような就労状態は「違法残業」と呼ばれています。

厚生労働省労働基準局「平成25年度労働時間等総合実態調査(主な結果) – 三六協定・特別条項付三六協定の締結状況 」より抜粋

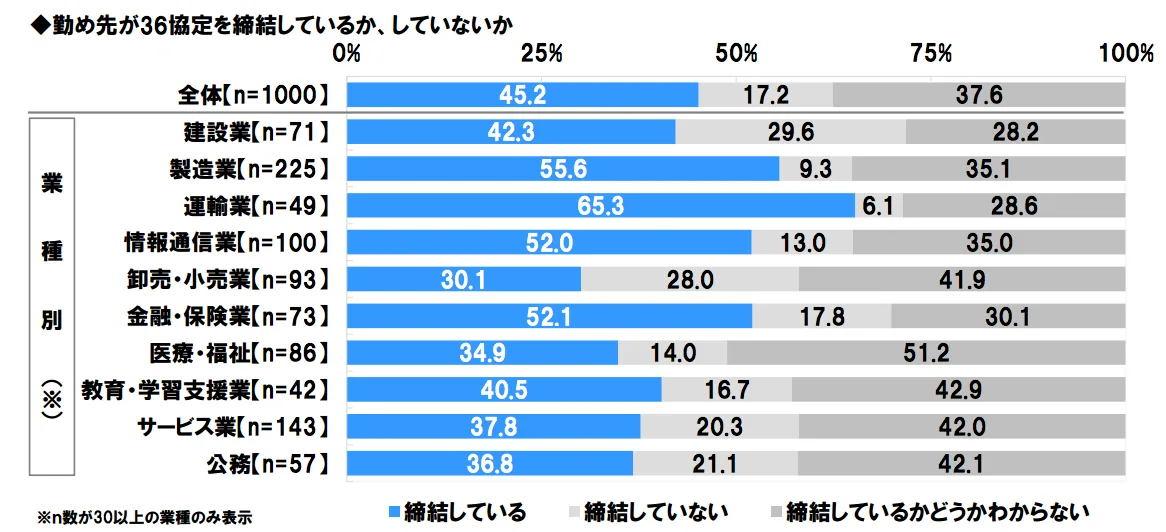

更に、日本労働組合総連合会(通称・連合)が行った労働者向け調査によると、勤め先が36協定を「締結している」と回答した労働者は45.2%にとどまり、それどころか「締結しているかどうかわからない」と答えた労働者が37.6%にのぼるなど、労働者間においても36協定が法的に必要なものであると認知しきっていない状況がみてとれます。

日本労働組合総連合会「36協定に関する調査2017」より抜粋

![会社が残業を命じるには、労働者の過半数を組織する労働組合(ない場合は、過半数を代表する者)との間で労使協定(いわゆる36協定)を結んでおく必要があることを知っているか、知らないか [単一回答形式]](https://images.ctfassets.net/tfio2c4e6qit/2H0nFdDFNdiYRFuWQMdElZ/5e243a678f98fc1d161928725e90b0e9/ca3350635874b8e01770c0ee5656b193.png?w=1152&q=75&fm=webp)

日本労働組合総連合会「36協定に関する調査2017」より抜粋

36協定は、残業をする労働者の人数には関係なく、法定労働時間を超えて労働させる労働者が1人だけであっても、労使協定を結び、届け出ておく必要があります。この点、常時10人以上の労働者を使用する使用者に課される、就業規則の作成と届け出よりも厳しい規則といえるでしょう。

なお、時間外労働の上限については、平成10年労働省告示第154号「労働時間の延長の限度等に関する基準」で36協定に定める基準が示されています。例えば、一般労働者の場合、1週間で15時間、1ヶ月で45時間、年間で360時間が限度です。変形労働時間制の対象者の場合は上限が厳しくなり、1週間で14時間、1ヶ月で42時間、年間で320時間が限度となります。ちなみに、この上限時間は、残業代の計算とは直接の関係はありません。

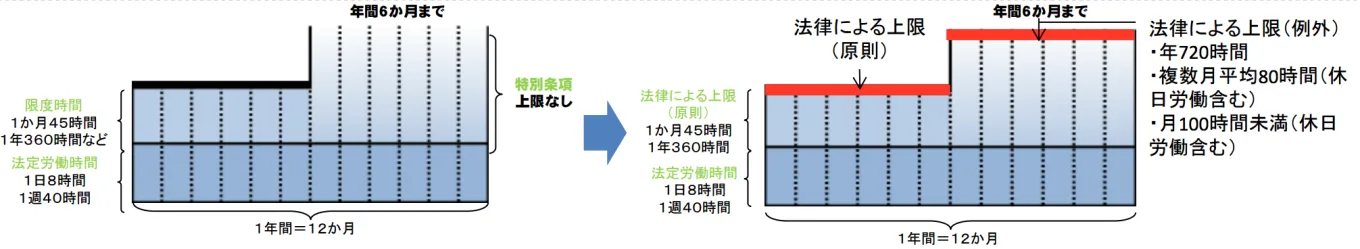

2019年4月施行の「働き方改革法」における36協定

すでにご存じの方もいらっしゃることと思いますが、2019年4月1日より順次施行される働き方改革法において、“限度基準告示”から“罰則付き”として格上げされ、上限規制が設けられることとなりました。

特別条項も含め、実質青天井とも言われた36協定ですが、今回の法改正によりしっかりと“天井”がつくことになります。

詳細は、下記記事をご参考ください。

残業代計算に必要な「基礎賃金」とは?

残業代は法令上「割増賃金額」と定義されています。

「割増賃金額」は「1時間あたりの賃金額」に「時間外労働、休日労働、または深夜労働を行わせた時間数」を掛け合わせ、さらに「割増賃金率」を乗じて算出します。

つまり、残業代は、1時間あたりの基礎賃金に残業した時間を掛け、さらに割増率を適用した金額となります。

このとき、残業手当の割増率などを計算するベースとなる賃金を「割増賃金の基礎となる賃金(基礎賃金)」と呼びます。この基礎賃金は、基本給と一致するわけではありません。給与から、労働基準法で不算入が認められた手当を引いた額となります。

「基礎賃金」に算入しない手当

基礎賃金に算入しない手当は、時間外・休日及び深夜の割増賃金を定めている労働基準法第37条に詳細が記述されています。同条第5項には、「第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない」とあります。

また、同法の施行規則第21条には家族手当及び通勤手当のほかの不算入の手当が記載されています。具体的には「別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(つまり、ボーナスなど)」です。

ただし、ここに挙げられた項目であっても、福利厚生的な効果を生むような実質的な支給方法とみなされない場合は、基礎賃金に算入しなければなりません。

例えば、住宅手当は持ち家の社員に一定額を支給するのではなく、それぞれのローンや家賃負担に応じて、手当の金額を調整したものでないと、認められないことがあります。また、地域手当、役職手当、資格手当などは手当という名目であっても、基礎賃金に算入しなければなりません。なぜなら、それは実質的には給与とみなされ、算入したほうが基礎賃金額が大きくなり、結果として残業代が高くなるため、労働者側の利益になるからです。

「基礎賃金」の計算例

1ヶ月あたりの基礎賃金

月給制で毎月の給与が30万円で、基本給が25万円、役職手当が2万円、家族手当が2万円、通勤手当が1万円とします。

この場合、労働基準法第37条第5項より、家族手当と通勤手当を控除した27万円が「1ヶ月あたりの基礎賃金額」になるのです。なお、役職手当は基礎賃金に含まれます。

1時間あたりの基礎賃金

上記の1ヶ月あたりの基礎賃金額をもとにして、残業代を計算する際に必要な「1時間あたりの基礎賃金額」が計算できます。

基本的な計算方法としては、あるまとまった期間の給与総額をその労働時間で割ることで求められます給与体系によって異なりますので、以下で具体的に確認してみましょう。

■ 月給制の場合の「1時間あたりの基礎賃金」

月給制の場合は、就業規則等に明示された所定労働時間が基礎になります。休日数や各月の日数は、月ごとにばらつきがあるのが普通です。そこで、所定労働時間は1年間の平均値を用います。

例えば、就業規則に週休2日制で1日あたり8時間労働と記載されており、年末年始に休日が設定されている会社があり、ある年の年間勤務日数が250日だったとします。

このとき、年間所定労働時間は、8時間に250日を掛けて、2,000時間となり、月間所定労働時間は12で割って167時間(端数を切り上げる場合)です。

月給が27万円であれば、それを月間所定労働時間で割った1,617円が「1時間あたりの基礎賃金額」となります。

■ 時給制の場合の「1時間あたりの基礎賃金」

一方、月給制ではなく時給制の場合は、複雑な計算は不要です。もともと基礎賃金が時間単位になっているので、そのまま計算に活用できます。

例えば、時給1,500円で資格手当(控除対象外)が500円ついている場合、合計額の2,000円が「1時間あたりの基礎賃金額」です。

■ 日給制・週給制の場合の「1時間あたりの基礎賃金」

日給制の場合は、1日の基礎賃金額を、1日あたりの所定労働時間で割ることで「1時間あたりの基礎賃金額」を算出します。例えば、基礎賃金が日給10,000円で、5時間の仕事をしたときには、2,000円が「1時間あたりの基礎賃金額」です。日給制で、日によって所定労働時間にばらつきがあるなら、1週間の平均の所定労働時間を使うことで基礎賃金の金額を考えます。

週給制の場合も、日給制と考え方は同じです。1週間の基礎賃金額を、1週間あたりの所定労働時間で割ることで「1時間あたりの基礎賃金額」を算出します。

週ごとのばらつきについては、4週間の平均値を用います。年俸制の場合にも、基本的な考え方は同じです。1年間の基礎賃金額を、1年間あたりの所定労働時間で割ることで「1時間あたりの基礎賃金額」を決定するのです。

残業代の割増率と計算例

残業代の対象となる労働には、「法定時間外労働」、「深夜労働」、「法定休日労働」の3種類があります。それぞれに異なる割増率が決められているのです。

それぞれの割増率

週40時間、1日8時間という法定労働時間を超えた時間の残業である「法定時間外労働」(①)には+25%の割増率が適用されます。「法定休日労働」(②)では+35%、午後10時から午前5時までの深夜・早朝時間帯の「深夜労働」(③)は+25%となります。

この割増率は複数の条件が重なった場合には、それぞれの割増率が重複して適用されます。

割増率をふまえた残業代計算例

例えば、ある会社の所定労働時間は法定労働時間と同じで、週40時間かつ1日8時間とします。また、休日に関しては、週休2日制で法定休日が日曜日という条件で残業代を考えてみしょう。

■ ケース1「①のみ」

1時間あたりの基礎賃金が2,000円の労働者の場合、火曜日に2時間、土曜日に3時間の時間外労働をすると、この週の残業時間は5時間となり、10,000円に+25%した1万2,500円が残業代となります。

■ ケース2「①+③」

もし、土曜日の3時間が深夜時間帯に行われた場合には、それぞれ別の計算が必要です。

通常の時間外割増率である+25%に深夜労働割増率の+25%が同時に加わるため、合計で+50%の割増率となります。

つまり、火曜日の2時間残業分については、4,000円に+25%した5,000円になるのです。土曜日の3時間分については6,000円に時間外割増率と深夜労働割増率を合わせた+50%されて、9,000円となります。合計すると1万4,000円が残業代です。

■ ケース3「②+③」

異なる残業条件が重なった場合の割増率のその他の例としては、法定休日(+35%)の深夜労働(+25%)の場合の割増率は+60%となります。

つまり、日曜日の深夜に5時間の労働を行った場合、10,000円に+60%で16,000円が残業代となります。

なお、法定休日労働(②)においては、法定時間外労働(①)の割増率足し上げの考慮はされないため、+35%での計算となります。

企業規模に応じた割増率と緩和措置

割増率に関しては、基本的には上記の算定方法なのですが、企業の規模によって緩和措置があります。

中小企業を除く大企業では、法定休日以外の実際の労働時間が法定労働時間を1ヶ月あたり60時間以上超えた場合、時間外労働に対する割増率が高くなるのです。例えば、ある労働者が時間外労働を行ったとき、60時間を超えた部分の残業については、1.25倍の割増率が1.5倍になります。

ただし、働き方改革法の施行にともない、この中小企業への緩和措置は2023年4月以降廃止され、全ての規模の企業に適用されますので、企業規模問わず注意が必要です。

「変形労働時間制」の概要と残業代計算方法

市場のニーズに合わせて柔軟な勤務形態が注目されてきています。その代表的なものに「変形労働時間制(へんけいろうどうじかんせい)」があります。

「変形労働時間制」とは?

ある期間については短時間だけ働く代わりに、別の期間には1日8時間以上または1週間で合計40時間以上働くといったようなフレキシブルな就労制度が「変形労働時間制」です。

一定期間を通して労働時間のばらつきを許容する制度であり、週あたりの平均労働時間がひとつの単位となります。

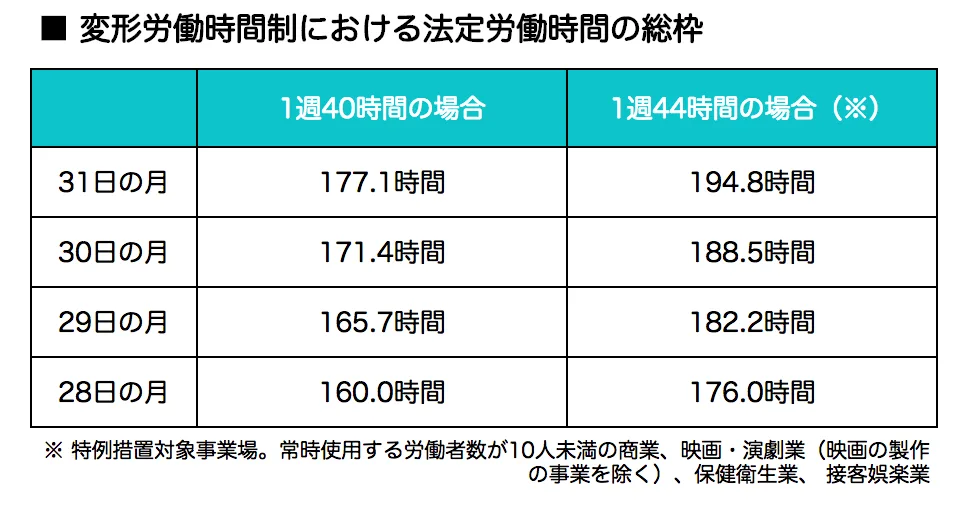

代表的なものとして「1ヶ月単位の変形労働時間制」があり、厚生労働省では、下記のように説明されています。

1ヶ月単位の変形労働時間制は、1ヶ月以内の期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間(特例措置対象事業場場(※1)は44時間)以内となるように、労働日および労働日ごとの労働時間を設定することにより、労働時間が特定の日に8時間を超えたり、特定の週に40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えたりすることが可能になる制度です(労働基準法第32条の2)。

(※1)常時使⽤する労働者数が10人未満の商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業、 接客娯楽業

そのため、ある週では法定労働時間を超えていても残業にならないケースもある点に特徴があります。

変形労働時間制では、労働している時間が期間ごとに変わっていくため、基礎賃金や残業代の算出が面倒なイメージを持たれがちです。

「1ヶ月単位の変形労働時間制」の残業代計算方法

実際には、算出のための計算式はこれまで述べてきたものを流用できます。

例えば、残業代は、1時間あたりの基礎賃金に残業した時間を掛け、さらに割増率を適用した金額となります。残業の定義も、所定労働時間を超えた時間が残業時間になります。

このように、残業代算出の基本的考え方は同じなのですが、割増賃金を支払う基礎になる「時間外労働」の定義には注意が必要です。

変形労働時間制であっても、労働時間を事前に決めておくことで、あらかじめ決められた始業・終業時刻を超えたものを時間外とみなすのです。また、変形労働時間制だからといって、前日や当日に労働時間を変更できるわけではないという点にも注意が必要です。

以下は、時間外労働の対象です。

- ある期間の1日の所定労働時間を、8時間を超える時間を定めていた場合には、その時間を超えた部分は時間外労働となり、割増賃金が適用されます。(それ以外の日は、法定労働時間を超えた時間が適用。)

- ある期間の1週の所定労働時間を、40時間を超える時間を定めていた場合には、その時間を超えた部分は時間外労働となり、割増賃金が適用されます。(それ以外の週は、法定労働時間を超えた時間が適用。ただし1での時間外労働を除く。)

- ある期間の法定労働時間の総枠を超えて労働した時間は「時間外労働」となり、割増賃金が適用されます。(ただし1と2での時間外労働を除く。)

法定労働時間の総枠については以下をご参考ください。

「フレックスタイム制」の場合の残業代

労働者が自ら出退勤の時刻を決めることが出来る勤務形態を「フレックスタイム制」と呼んでいます。フレックスタイム制であっても、残業代の計算方法の基本は変わりません。

ただし、フレックスタイム制に合った時間外労働の算出方法が適用されます。発生する時間外労働については、就業規則に記載されている「精算期間」と「総労働時間」で把握します。

「清算期間(せいさんきかん)」とは、仕事をした時間を把握するためのひとまとまりの期間です。1ヶ月を精算期間と定めれば、月ごとに労働時間を計算することになります。

「総労働時間(そうろうじどうかん)」は、清算期間中に何時間働くかという労働時間数です。フレックスタイム制であっても、労働基準法の制約を受けるため、総労働時間は法定労働時間を超えることはできません。

総労働時間は、原則として清算期間の日数を7で割り、それに40時間を掛けて求めます。これは、精算期間が何週にあたるかを考えて、週ごとの上限である40時間を掛ける操作を意味しています。つまり、法定労働時間の趣旨をフレックスタイム制に合わせて準用しているのです。

例えば、清算期間が30日間の場合は171.4時間、28日間の場合は160.0時間となります。詳しくは上図をご参考ください。

なお、法定労働時間の総枠の範囲内で総労働時間を超える部分については、時間外労働ではないので、割増率を掛けることはありません。

ちなみに、2019年4月から、清算期間3ヶ月でのフレックスタイム制が可能となります。あわせてチェックしておきましょう。

「みなし労働時間制度」とは?

業務を行う場所を「事業場」と呼びますが、仕事はさまざまな場所で発生します。出張や外回りの営業職などは、事業場から離れて仕事をしています。使用者からすれば、指揮監督が困難な場所で業務が遂行されるため、労働時間の管理が難しいといえるでしょう。

このような状況に対応するものが「みなし労働時間制度」です。

労働基準法第38条第2項に「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合」の規定があります。この条文には「労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす」と書かれており、みなし労働という言葉はここから取られています。

2つの「みなし労働時間制」

みなし労働時間制には2つの種類があります。「事業場外みなし労働時間制」と「裁量労働制」です。

事業場外みなし労働時間制とは?

事業場外みなし労働時間制を適用する条件は、事業場の外で労働がなされること、労働時間を算定し難いことの2点です。

この条件をクリアしていれば、始業から終業までの時間帯が所定労働時間の労働として扱われます。

裁量労働制とは?

裁量労働制は、「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」に別れます。裁量労働制の場合、事業場外での労働という条件が外されます。

「専門業務型裁量労働制」は厚生労働省により定められた、専門性の高い対象業務に限って導入できる制度です。導入に際しては、労使協定を締結し、労働基準監督署への届け出が必要です。

一方、「企画業務型裁量労働制」は、企業の運営に携わる業務を担当する労働者に対してみなし労働を認める制度となっています。専門業務型裁量労働制と同じような考え方による制度ですが、対象業務が明確ではないため使用者の利益のために濫用されるおそれがあります。

そのため、使用者と労働者からなる労使委員会を立ち上げて、決議によって両者の意見をまとめなければなりません。また、労働基準監督署への届け出も必要です。

「みなし残業手当」が給与に含まれている場合は?

みなし労働時間制に似た言葉が「みなし残業」です。違いは、残業代の支払い形態にあります。

みなし労働時間制では、残業代が一律に支払われます。なぜなら、賃金を支払う対象となる労働について、実際の労働時間ではなく「みなし時間」を採用するからです。

これに対して、みなし残業代は、「固定残業代」とも呼ばれ、実際の残業時間とは関係なく、給与の中に一定時間分の残業代が含まれています。ポイントは、一定時間分を超えた残業に対しては、時間外労働となり、別途残業代が発生する点です。

例えば、月に20時間のみなし残業の場合でも、月20時間の残業時間を超えた場合、その分の残業代は支給しないと違法になります。また、20時間の残業に深夜勤務や休日勤務が入る場合、割増率が高くなります。そうなると、20時間未満でも手当を支給しなければならなくなることもあります。

使用者側としては、給与としてすでに残業代を払っているという立場で、本来支払うべき超過分の時間外労働に対する残業代の支給を怠るケースもみられますが、法に基づいて支払うことが求められます。

まとめ

どのような仕事でも、残業代については労働基準法に明記された基本原則に従っているため、考え方には大きな差はありません。月給制であれ、時給制であれ、残業代計算の基礎になる基礎賃金を確定させる点は同じです。

異なるのは、作業が発生したときの就労状況です。法定労働時間を超えていたり、法定休日労働であったり、深夜時間帯の労働であったりしたときには、その条件に応じた割増率が適用されます。

また、労働環境のバリエーションが増えるにともない、変形労働時間制やフレックスタイム制のもとで働くひともいます。この場合は、時間外労働の時間数を確定させる点が正しい残業代計算のポイントになります。

みなし労働やみなし残業についても、時間外労働と残業代の関係について正確な計算方法を知っておく必要があります。仕事をする環境は多様化しつづけています。使用者としては労働の対価を正しく支払い、労働者としてはそれを正しく享受するために、残業代の計算についてしっかりとポイントをおさえておきましょう。

お役立ち資料

2026/27年にかけての人事・労務法改正ハンドブック

この資料でこんなことが分かります

- 2026年の人事・労務業務に影響する法改正

- 2027年以降の人事・労務業務に影響する法改正

- 人事・労務担当者 やることリスト