【従業員向け案内資料付き】 2025年 年末調整の重要ポイントと実務で注意すべき点まとめ

- 公開日

目次

2025年の年末調整は、令和7年度税制改正により大きな変化を迎えます。基礎控除の見直しや特定親族特別控除の新設など、実務担当者が押さえておくべきポイントが多数あります。

本記事では、2025年の年末調整でとくに重要なトピックをふまえて実務面で注意すべき点や、業務を効率化するSmartHRの「年末調整」などの機能を紹介します。また、新設制度に関する従業員向けの案内資料も用意していますので、ぜひ最後までご覧ください。

2025年 年末調整の重要トピック振り返り

2025年4月に国税庁が発表した「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」から、今年の年末調整の重要トピック4点をおさらいします。

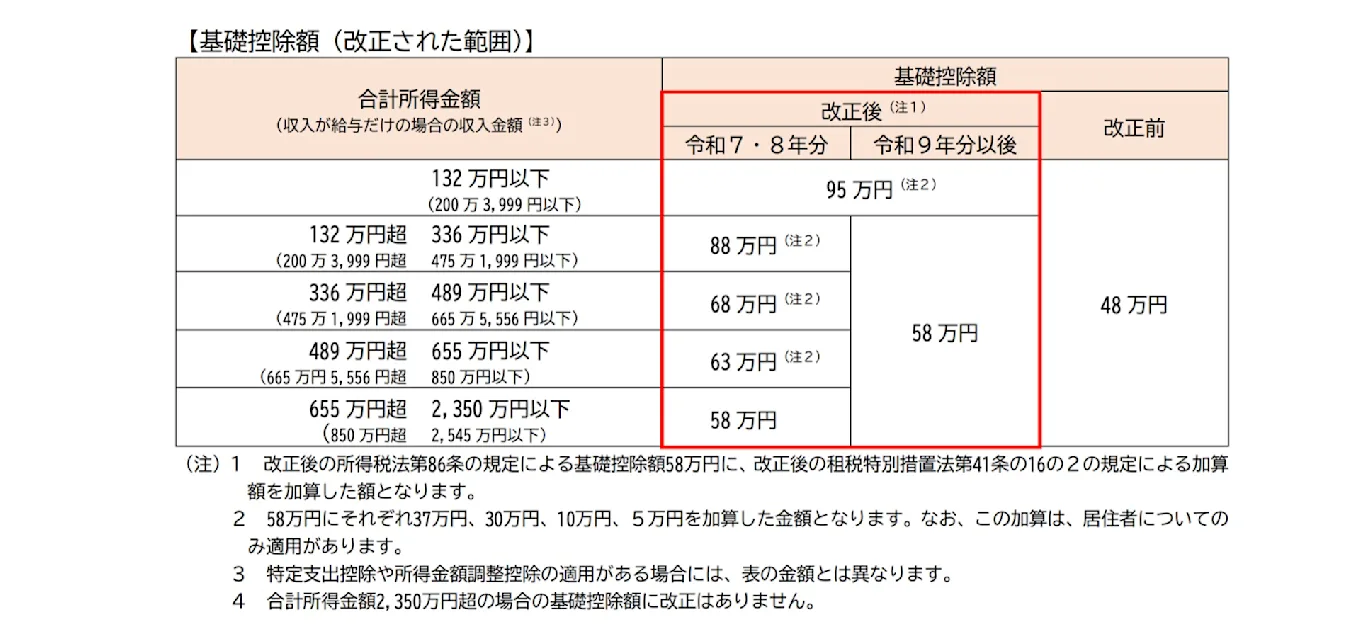

(1)基礎控除の見直し(時限立法と恒久措置の組み合わせ)

2025年の最も大きな変更点は、基礎控除の段階的引き上げです。従来の一律48万円から、所得金額に応じて最大95万円まで引き上げられます。この見直しにより、とくに低・中所得者層の税負担が大幅に軽減されます。

出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」P2より

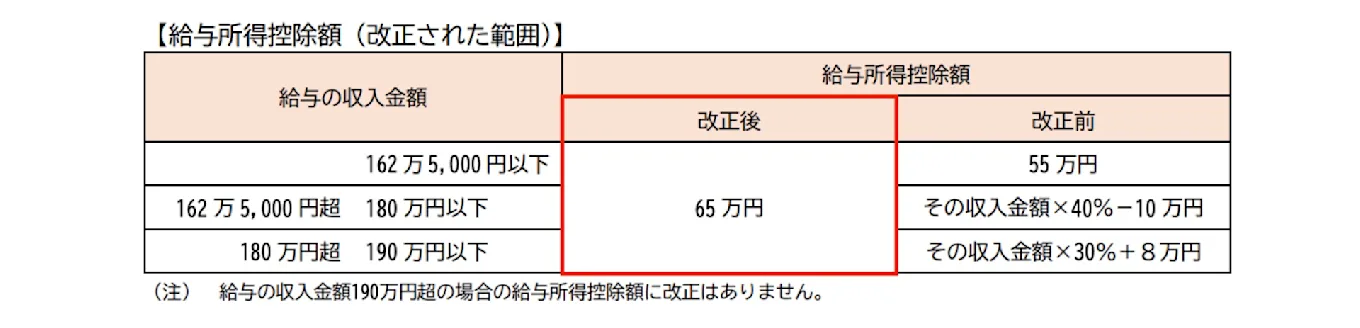

(2)給与所得控除の変更

給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。これにより、基礎控除と合わせた所得税非課税ラインは、従来の103万円から大幅に引き上げられます。

出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」P2より

年収の壁まるわかりガイド

税理士と社会保険労務士両名によるダブル監修のもと、複雑に絡み合う「年収の壁」をわかりやすく整理・解説します。

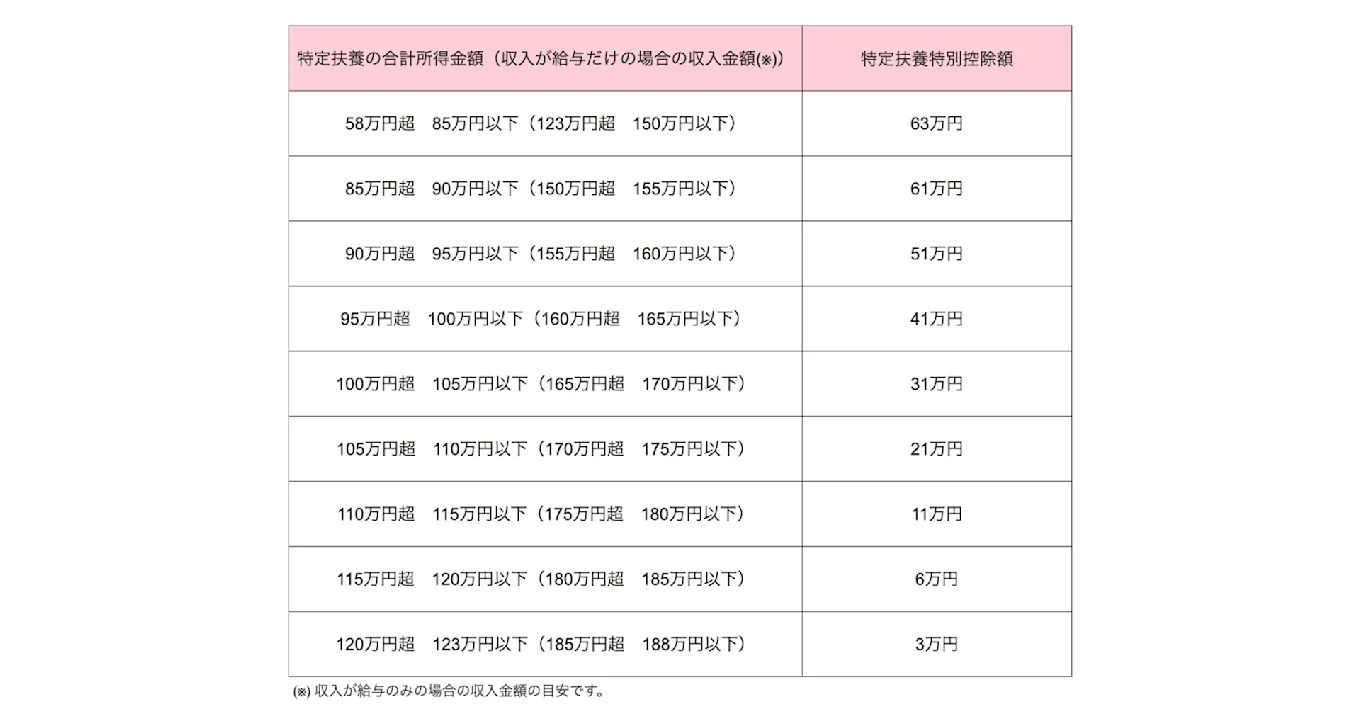

(3)特定親族特別控除の新設

19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の親族について、新たに「特定親族特別控除」が創設されました。若年層の就業支援を強化する目的で、従来は控除対象外だった親族についても、段階的な控除が受けられるようになります。

出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」P3をもとに弊社で作成

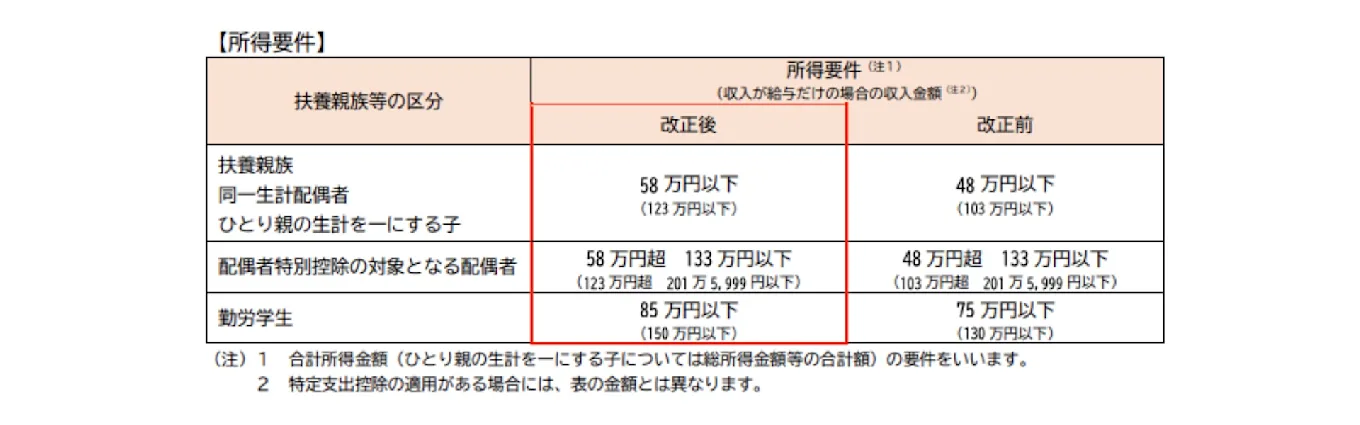

(4)そのほかの所得要件の引き上げ

基礎控除・給与所得控除の改正に伴い、扶養親族等の所得要件も以下のとおり引き上げられました。

出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」P4より

ここまでに説明した2025年の税制改正について、年末調整の実務スケジュールなども含めて詳しい情報を収録した資料を配布しています。どなたでもダウンロードできますので、ぜひご覧ください。

また、年末調整の実務チェックリストについてわかりやすく解説した動画もございますので、あわせてぜひご覧ください。

2025年の年末調整で注意すべきポイント

前述の変更点をふまえて、2025年の年末調整は以下の点について留意してください。

従業員に対する変更点の周知

今年の年末調整では、従業員に対する事前の情報提供がより重要になります。とくに以下の点については、早めの周知が必要です。

(1)基礎控除申告書の記載内容変更

基礎控除額が所得金額に応じて変動するため、従業員には正確な所得見込み額の算出を依頼してください。

(2)特定親族特別控除の対象確認

19歳以上23歳未満の親族がいる従業員には、その親族の所得状況を詳しく確認してもらう必要があります。従来は扶養に入れなかった親族についても、「特定親族特別控除」の対象となる可能性があります。

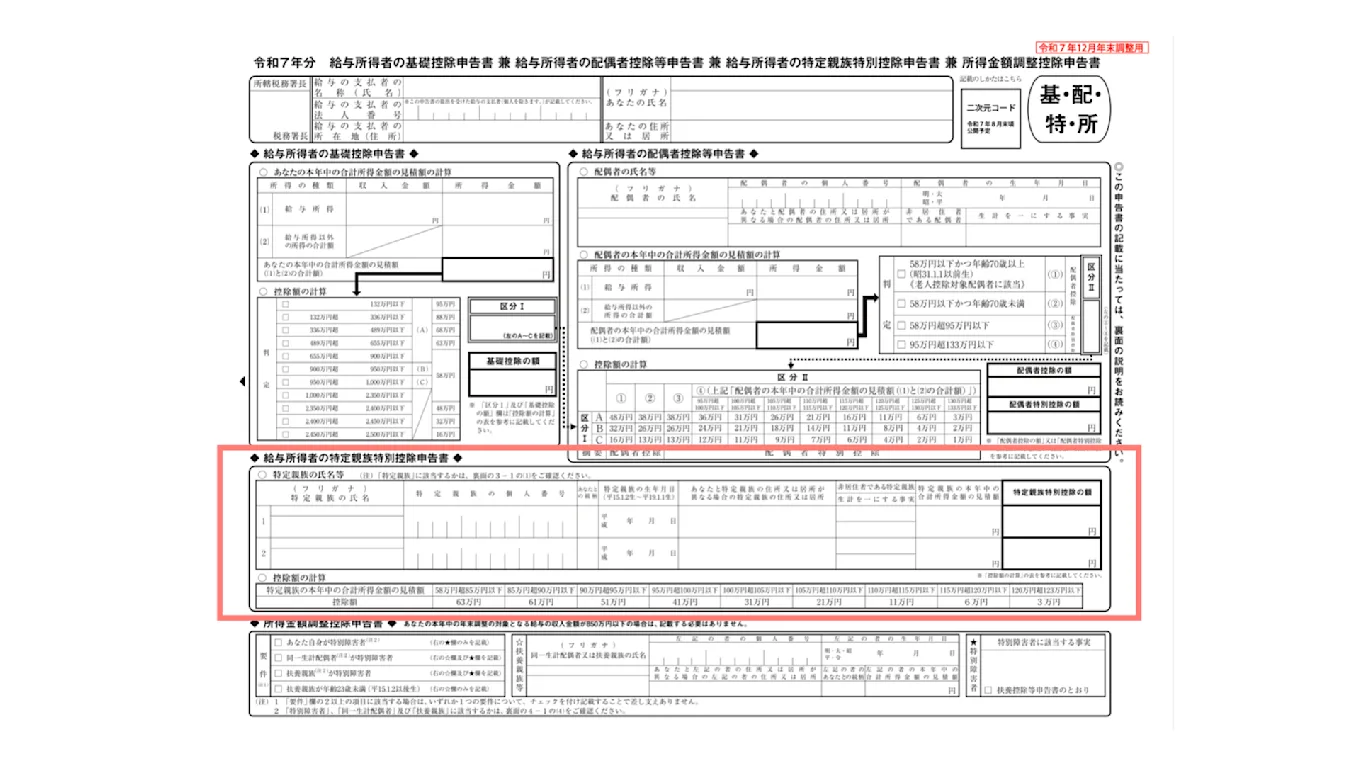

「特定親族特別控除」の対象となる特定親族について記載をする「給与所得者の特定親族特別控除申告書」は、「給与所得者の基礎控除申告書」「給与所得者の配偶者控除等申告書」「所得金額調整控除申告書」との兼用様式となっています。

出典:国税庁「令和7年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書」

申告書記入や税額計算でミスが起きやすい箇所

国税庁「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A」より、以下の点で申告書の記入ミスが生じやすくなると考えられるため、とくに注意してください。

(1)基礎控除申告書での注意点

令和7年12月1日から、合計所得金額に応じて基礎控除額を引き上げる改正が行なわれました。このため、基礎控除申告書に、その合計所得金額に応じた改正後の基礎控除額を正しく記載する必要があります。

基礎控除申告書では、合計所得金額の見積額をもとに控除額が示されていますので、その控除額を改正後の基礎控除額として控除してください。

(2)配偶者控除等申告書での注意点

配偶者に給与所得がある場合、合計所得金額に応じて配偶者(特別)控除額を正しく記載する必要があります。

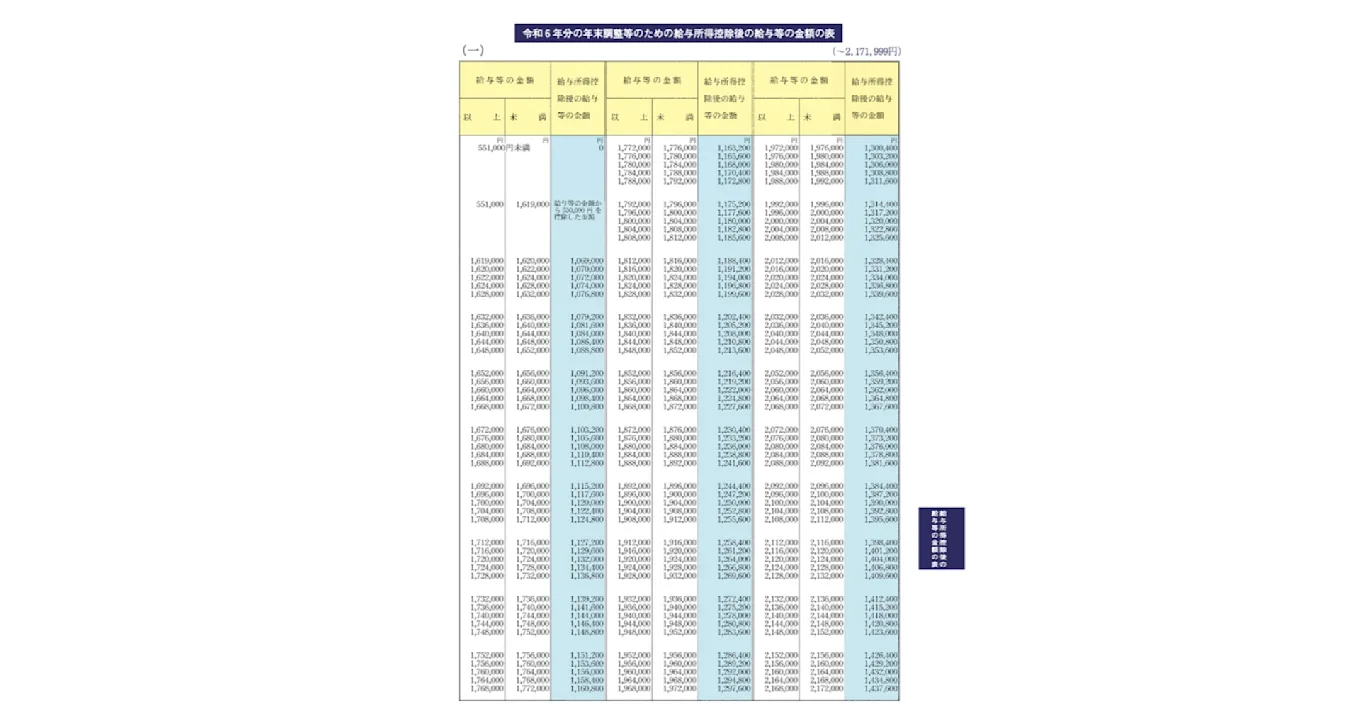

なお、令和7年 12 月に年末調整の計算をする際には、改正後の「令和7年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を使用してください。

※出典:国税庁「令和7年分 年末調整のしかた」令和7年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表

(3)特定親族特別控除申告書での注意点

特定親族特別控除申告書では、以下の順序で記載します。

- 特定親族の氏名等

- 特定親族の本年中の合計所得金額の見積額

- 特定親族特別控除の額

従業員から提出を受けた「給与所得者の特定親族特別控除申告書」をもとに、特定親族特別控除額を控除してください。

なお、源泉徴収簿への記載方法する際、特定親族特別控除は既存の源泉徴収簿の様式が対応していないため、余白に「特定親族特別控除額(⑰-2)〔 XXX,XXX 円〕」と記載する必要があります。

※出典:「令和7年分 年末調整のしかた」2-2 基礎控除申告書、配偶者控除等申告書、特定親族特別控除申告書及び所得金額調整控除申告書の受理と内容の確認 P5より

今年の年末調整は「従業員とのコミュニケーション」がより重要に

特定親族特別控除の新設により、2025年の年末調整は担当者と従業員の密接なコミュニケーションがこれまで以上に必要になります。

対象となる従業員情報の収集(※従業員向けの案内資料付き)

特定親族特別控除の創設に伴い、19歳以上23歳未満の親族の詳細な所得情報の収集や、従来は「扶養に入れない」として申告対象外だった親族の状況確認などが求められます。

なお、特定親族特別控除の判定基準、適用要件などについては、国税庁のQ&A資料では以下のように説明されています。

年末調整において、特定親族特別控除の適用を受けようとする場合は、その年最後に給与の支払を受ける日の前日までに特定親族特別控除申告書を給与の支払者に提出する必要があり、その申告書に記載された親族が特定親族に該当するかどうかなどの判定は、その申告書を提出する日の現況により判定することとなります。

特定親族特別控除に関して従業員とコミュニケーションする際、従業員の方向けに利用できる案内資料を用意しましたので、以下よりご自由にダウンロードください。

従業員向けの案内資料(Excel形式)をダウンロードする

従業員の親族が「特定親族特別控除」に適用されるかどうかのチェックリストのほか、よくある質問集なども含めています

申告書記入に関する従業員からの質問対応

2025年の年末調整では、新しい申告書様式の記入方法などに関する質問が増えると予想されます。

<予想される質問例>

・基礎控除額の計算方法:「自分の基礎控除額はいくらになるのか」

・特定親族の判定:「19歳の子どもは控除対象になるのか」

・新しい申告書の記入方法:「特定親族特別控除申告書の書き方がわからない」

・所得要件の変更:「今まで扶養に入れなかった家族が対象になるのか」

・合計所得金額:「金額の計算方法がわからない」

また、国税庁の「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A」からとくに重要なものを以下に要約・記載しますので、本記事で紹介した内容とあわせて参考にしてください。

Q:特定親族特別控除申告書の提出時期

年末調整においてこの控除の適用を受けようとする従業員は、その年最後に給与の支払を受ける日の前日までに特定親族特別控除申告書を給与の支払者に提出することとなる。

Q:国外居住親族の場合の必要書類

控除の対象となる親族が非居住者である親族である場合には、特定親族特別控除申告書を提出する際に「親族関係書類」及び「送金関係書類」を給与の支払者に提出又は提示する必要がある。

Q:2人以上の居住者の特定親族に該当する親族がいる場合の取り扱い

2人以上の居住者の特定親族に該当する親族がいる場合には、その親族は、これらの居住者のうちいずれか1人の特定親族にのみ該当するものとみなされる。

高橋創税理士事務所 税理士

専門学校講師、会計事務所勤務を経て、2007年に「高橋創 税理士事務所」を開業。また、新宿ゴールデン街にBar「無銘喫茶」を構える。

効率的な年末調整業務のためのポイント

以降は、2025年の年末調整を効率よく実施するためのポイントやSmartHRの紹介です。

事前準備の重要性

令和7年11月から年末調整関係書類の提出を受ける場合の注意点について、国税庁のQ&A資料では以下のように回答されています。

実務上、令和7年 12 月1日から年末調整関係書類の提出を受けたのでは、年末調整に間に合わない事態も想定されますので、同日以後適用される改正を反映した年末調整関係書類についても、同日前から提出することとして差し支えありません。

システム活用の必要性

繰り返しになりますが、2025年の年末調整は担当者と従業員の密接なコミュニケーションが求められます。とくに以下の点で、システム活用による効率化が期待できます。

- 申告書の配布・回収の自動化

- 記入内容の自動チェック機能

- 従業員からの質問への迅速な対応

- 進捗状況の一元管理 など

SmartHRの「年末調整」機能では、今年の税制改正をカバーしたペーパーレス化を実現しつつ、ほかの機能を併用によりコミュニケーションの効率化をサポートします。

- お知らせ機能:アルバイトを含むすべての従業員に年末調整が始まる前の全社アナウンスや、システムの操作方法や記入に関する注意事項を周知できる

- メッセージ:書類の不備がある従業員とテキストや画像を使って個別にやりとりでき、認識のズレを起こさないよう、スムーズかつ確実に年末調整を進められる

- AIアシスタント:年末調整に関連するマニュアルなどのドキュメントをアップロードするだけでAIが学習し、問い合わせ対応が可能。同じ質問に何度も回答してきた担当者の対応工数を削減

- スマホアプリ:会社の業務端末やメールアドレスをもたない従業員にも、自身のスマートフォンでSmartHRの諸機能を利用でき、プッシュ通知で対応依頼の見逃しを防げる

年末調整の効率化は、単なるペーパーレス化だけでなく、従業員とのコミュニケーション改善も重要な要素です。ぜひ、以下の資料もあわせてダウンロードいただき、きたる年末調整にお役立てください。

お役立ち資料

担当者も従業員もわかりやすくて、使いやすい SmartHRのペーパーレス年末調整

年々複雑化する年末調整に関するマニュアルのアップデートや、従業員からの質疑応答に大幅に時間を取られるなど、大量の書類管理に追われ残業が増えてしまう人事・労務担当の方も多いのではないでしょうか。

わかりやすくて使いやすいと好評のSmartHRのペーパーレス年末調整についてご紹介します。

【こんなことがわかります】

- SmartHRの年末調整はココが違う!

- 年末調整システム導入時の注意点