最大600万円助成!賃上げを実現できる「業務改善助成金」の活用方法

- 更新日

- 公開日

この記事でわかること

- 「業務改善助成金」の概要

- 助成額と申請方法、手順

目次

こんにちは。特定社会保険労務士の羽田未希です。

毎年10月に地域別最低賃金は改定されますが、2023年は過去最大の引き上げ幅になりました。物価上昇による原材料や光熱費などのコスト増、人材不足による人件費増など、厳しい経営環境下における賃金引き上げです。今回は、中小企業向けの支援策のひとつとして活用していただきたい「業務改善助成金」を解説します。

最低賃金が史上初の全国平均時給1,000円台に

厚生労働省が公表した令和5年度の地域別最低賃金額改定額は43円アップとなり、全国加重平均が1,004円となりました。1978年度に最低賃金改定の目安を提示する目安制度がはじまって以来の過去最大の引き上げです。さらに、政府は2030年代半ばまでに最低賃金の全国平均1,500円を目指すとしており、今後も毎年3%程度アップしていくことになります。

地域別最低賃金に近い水準の時給を設定している場合には、毎年10月以降には最低賃金に抵触しないように賃上げをしなければなりません。

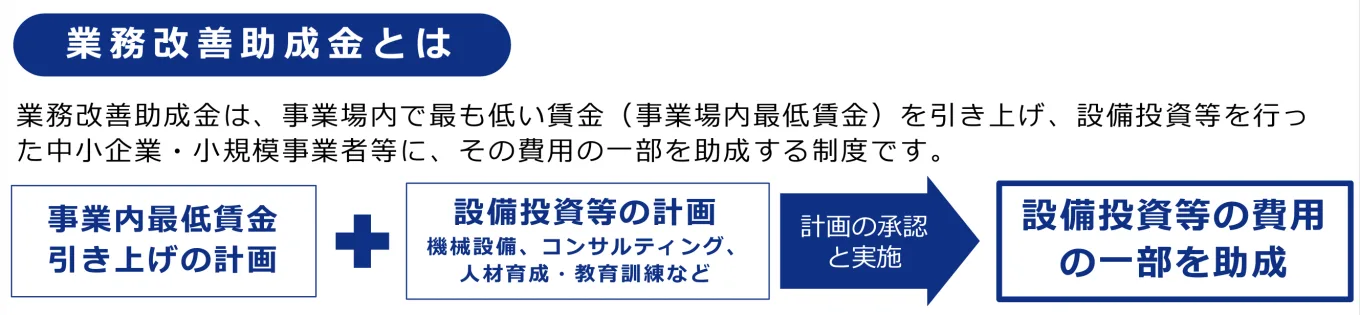

業務改善助成金とは?

最低賃金を上げる際に、中小企業・小規模事業者が活用できる助成金が「業務改善助成金」です。助成金の詳細について、見ていきましょう。

(出典)業務改善助成金拡充のご案内 – 厚生労働省

対象事業者

対象となる事業者には以下の要件があります。

- 下記の表で定めるいずれかに該当する中小企業事業者

業種 | (1)、(2)のいずれかの要件を満たすこと | |

(1)資本金の額または出資の総額 | (2)常時使用する企業全体の労働者数 | |

製造業その他 (下記以外) | 3億円以下の法人 | 300人以下 |

卸売業 | 1億円以下の法人 | 100人以下 |

サービス業 | 5,000万円以下の法人 | 100人以下 |

小売業 | 5,000万円以下の法人 | 50人以下 |

(飲食業は小売業に含む – SmartHR Mag.編集部で作成)

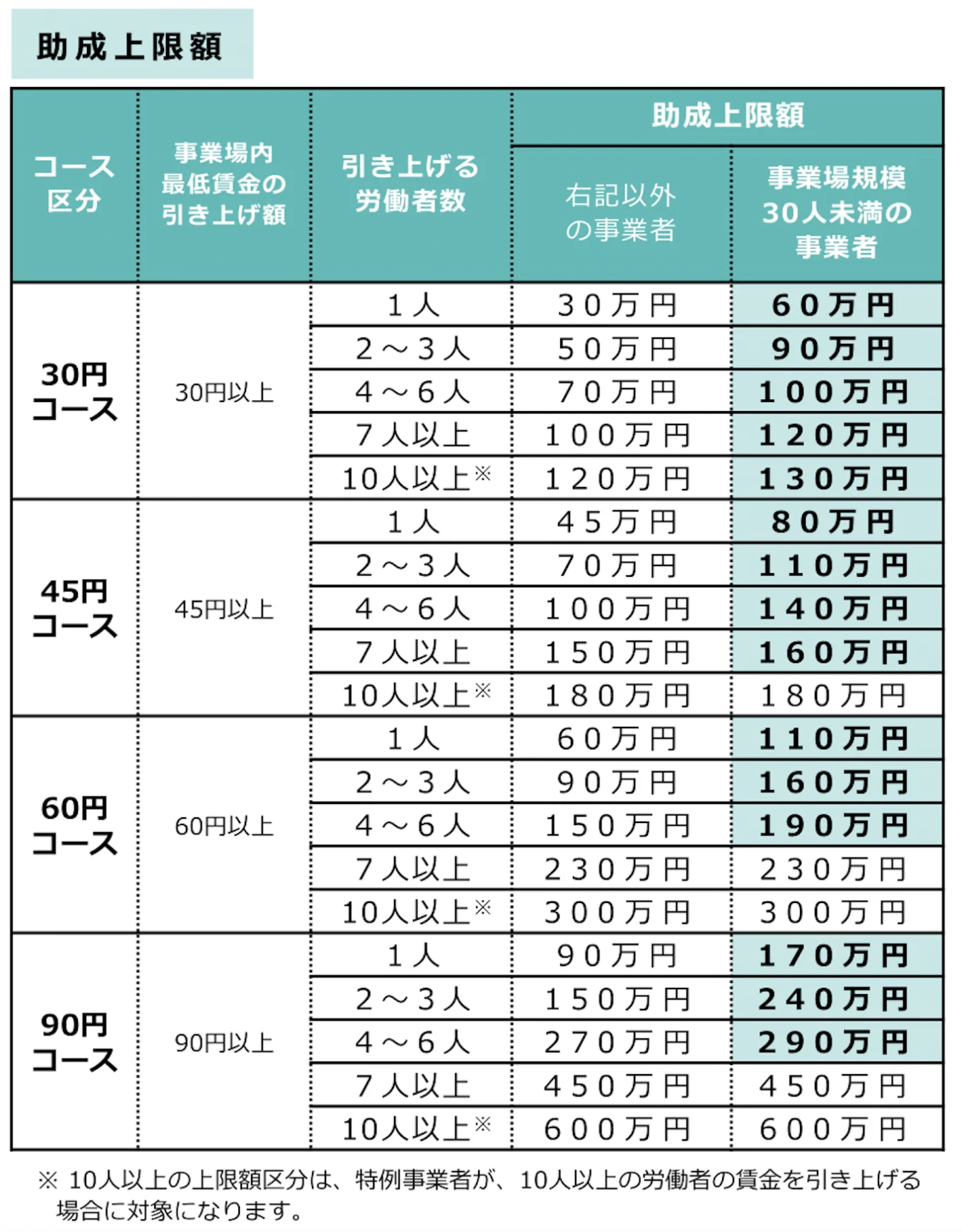

助成上限額・助成率

助成額は、「設備投資などにかかった費用に助成率を乗じた額」または「賃金引き上げの額、対象となる労働者数に応じて定める上限額」のいずれか低い額です。

助成額、助成率は、以下の表をご覧ください。

助成金の対象となる人数には、事業場内最低賃金でなかった従業員であっても、申請コース額以上に引き上げている労働者は該当します。ただし、元々の賃金が新しい事業場内最低賃金よりも高い従業員については、申請コース額以上に引き上げても対象者とはなりません。

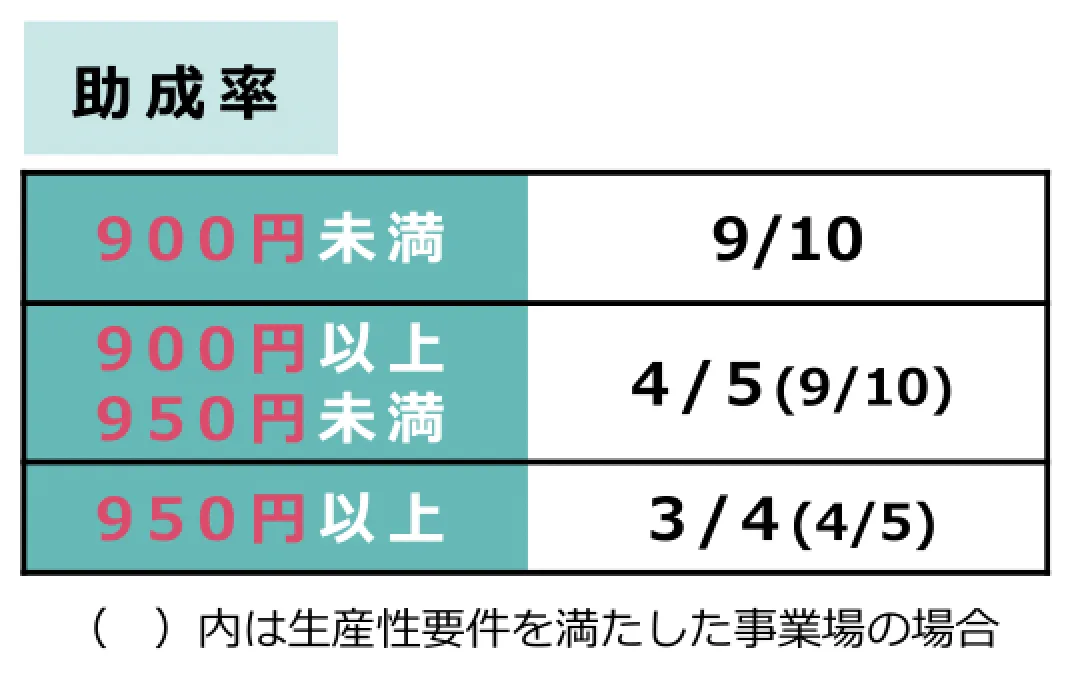

賃金引き上げ前の事業場内最低賃金によって、助成率が変わります。生産性要件を満たした場合は、助成率がアップします。生産性要件についての詳細は、厚生労働省のページ「労働生産性を向上させた事業所は労働関係助成金が割増されます」を参照してください。

支給要件について

支給要件は以下のとおりです。

- 賃金引き上げ計画を策定すること

- 事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則などに規定)

- 引き上げ後の賃金額を支払うこと

- 生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練を実施して業務改善を行い、その費用を支払うこと

- ※(1) 単なる経費削減のための経費、 (2) 職場環境を改善するための経費、 (3)通常の事業活動に伴う経費などは除きます。

- 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

2023年8月31日からは、業務改善助成金が以下のように拡充されました。

- 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内から50円以内に拡大

- 賃金引上げ後の申請を可能に(事業場規模50人未満の事業者のみ対象)

- 事業場内最低賃金額に応じて設けた助成率の区分を30円引き上げ

「業務改善助成金」受給までのステップ

STEP0:賃金引き上げ(事業場規模50人未満の事業者のみ)

2023年8月31日からの拡充により、事業場規模50人未満の事業者に限り、2023年4月1日から12月31日までに事業場内最低賃金を引き上げていた場合、賃金引上げ後の申請を可能としています。交付申請前に就業規則の改正や実際に引上げていることが必要ですので、要件などを確認してください。なお、STEP0で賃金を引き上げている場合、STEP2に記載の申請書に関しては「賃上げ計画」の代わりに「賃上げ結果」を提出してください。

STEP1:賃金引き上げ計画と業務改善計画を策定

事業実施計画は、「賃金引き上げ計画」と「業務改善計画」について策定します。

事業は1~3か月程度で実施、事業完了期限(2024年2月末日)までに事業完了することが必要です。

(1)賃金引き上げ計画の策定

- 雇い入れ後3か月を経過した労働者のうち、事業場内で最も低い時間当たりの賃金額を、コース区分ごとに定められた引き上げ額以上に引き上げる。

- 引き上げ後の賃金額を、事業場で使用する労働者の下限の賃金額とすることを就業規則などで定める。

(2)業務改善計画の策定

- 生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資などを行い、その費用を支出する。

対象となる経費は、生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資などにかかった経費です。「顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化」「専門家のコンサルティングによる業務フロー見直しによる顧客回転率の向上」など、機械設備やコンサルティングのほか、人材育成・教育訓練も助成対象となります。

以下の導入事例を参考に、事業計画を作成してください。

- POSレジシステム、自動釣銭機、券売機

- 食器洗浄機

- 給与システム

- 業務用冷凍庫、業務用冷蔵庫、業務用製氷機

- 人材育成・教育訓練、業務マニュアルの作成

- コンサルティング

経費対象にならないものとして、「単なる経費削減を目的とした経費」「不快感の軽減や快適化を目的とした職場環境の改善」「通常の事業活動にともなう経費」などがあります。

予定している設備投資などが経費対象となるか不明な場合、計画策定時に各都道府県労働局へ問い合わせるとよいでしょう。

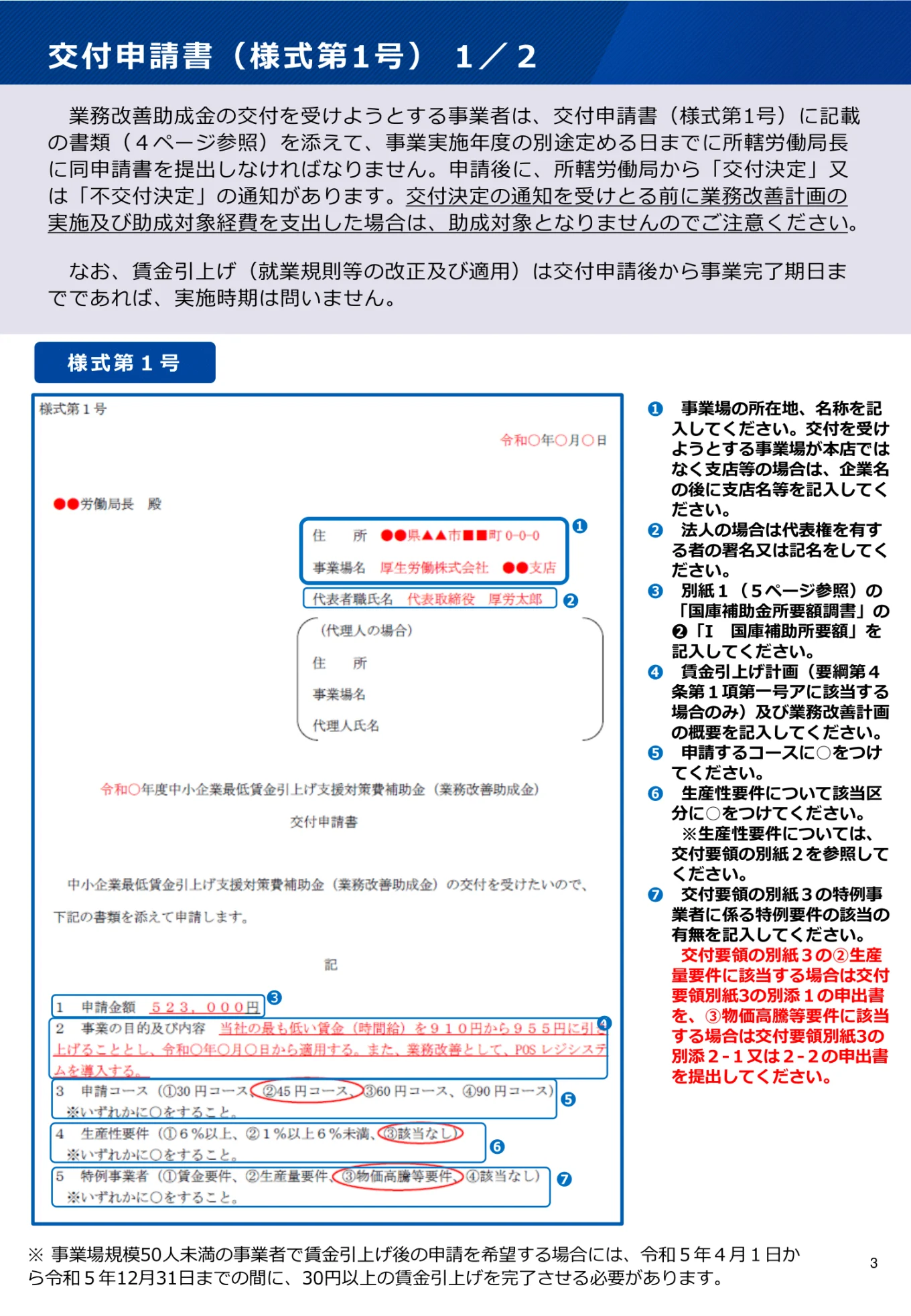

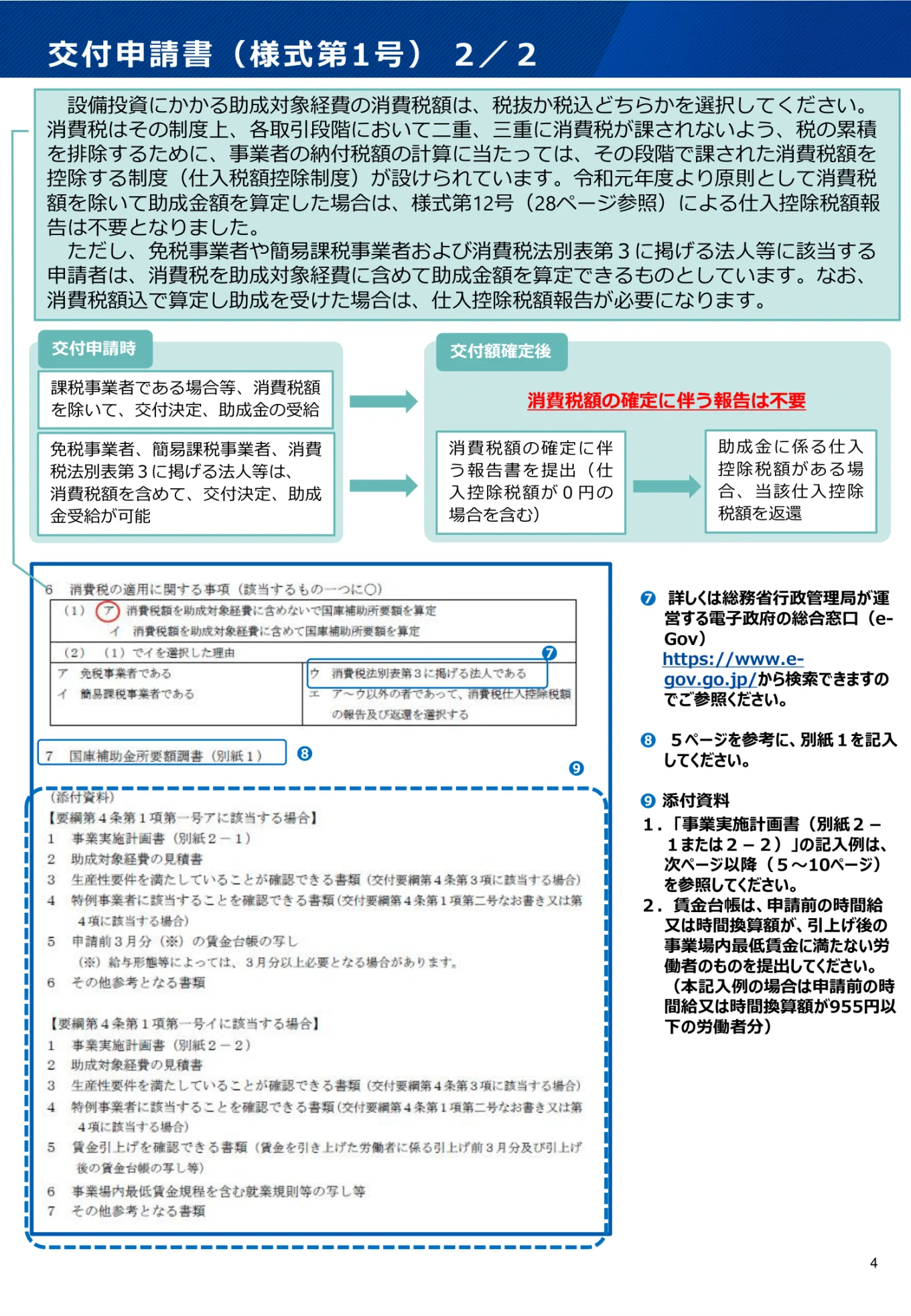

STEP2:助成金交付申請書を労働局に提出

交付申請書(様式第1号)は、STEP1で策定した事業実施計画について、「交付申請書等の書き方と留意事項について」を確認しながら記載しましょう。交付申請書には、STEP1で策定した事業実施計画書、添付資料として、設備投資などが適正価格かを確認するために原則2社以上の見積書を提出します。

令和5年度の業務改善助成金の申請期限は令和6年(2024年)1月31日です。

助成金申請は1日でも期限を過ぎてしまうと受け付けてもらえないので、申請期限には注意が必要です。

STEP3:設備・機器の導入などで生産性を向上

「STEP2」の交付申請書を提出した約1か月後に、事業所に交付決定通知書が届きます。交付決定通知書に記載された交付決定日後に、設備投資などの契約・発注・導入を行います。

交付決定日以前の契約締結や導入は認められないため、注意してください。

事業実績報告時には、契約書・納品書・請求書・銀行振込明細書・機器などの写真が必要となりますので、大切に保管しておきます。

報告書には設備・機器の導入などで生産性向上の結果を記載する必要があるため、生産性が向上したとわかるよう、改善状況や数値などをまとめておきましょう。

STEP4:事業場内の最低賃金を引き上げ

STEP0で事業場規模50人未満の事業者が先に賃金を引き上げた場合、STEP4は不要です。次のSTEP5に進んでください。

賃金引き上げは、事業場内最低賃金に関する規定を就業規則で定め、すべての労働者に対して事業場内最低賃金以上とし、引き上げた賃金を支払います。

実施時期は、交付申請後(郵送提出の場合、申請書が労働局に到着後)から事業完了期日までであれば問題ありません。

STEP0の事業場規模50人未満の事業者を除き、交付申請書を都道府県労働局に提出する前に、事業場内最低賃金の引き上げを実施した場合は対象となりませんので、注意してください。

毎年10月の地域別最低賃金に対応するために賃金を引き上げる場合、発効日前に「STEP2」の交付申請を完了し、発行日の前日までに賃金を引き上げる必要があることに注意してください。

地域別最低賃金の発効日以降に賃金を引き上げる場合は、発効日後の事業場内最低賃金額からの賃金引き上げが必要です。

なお、賃金の支払いは事業実績報告書の提出日までに行います。

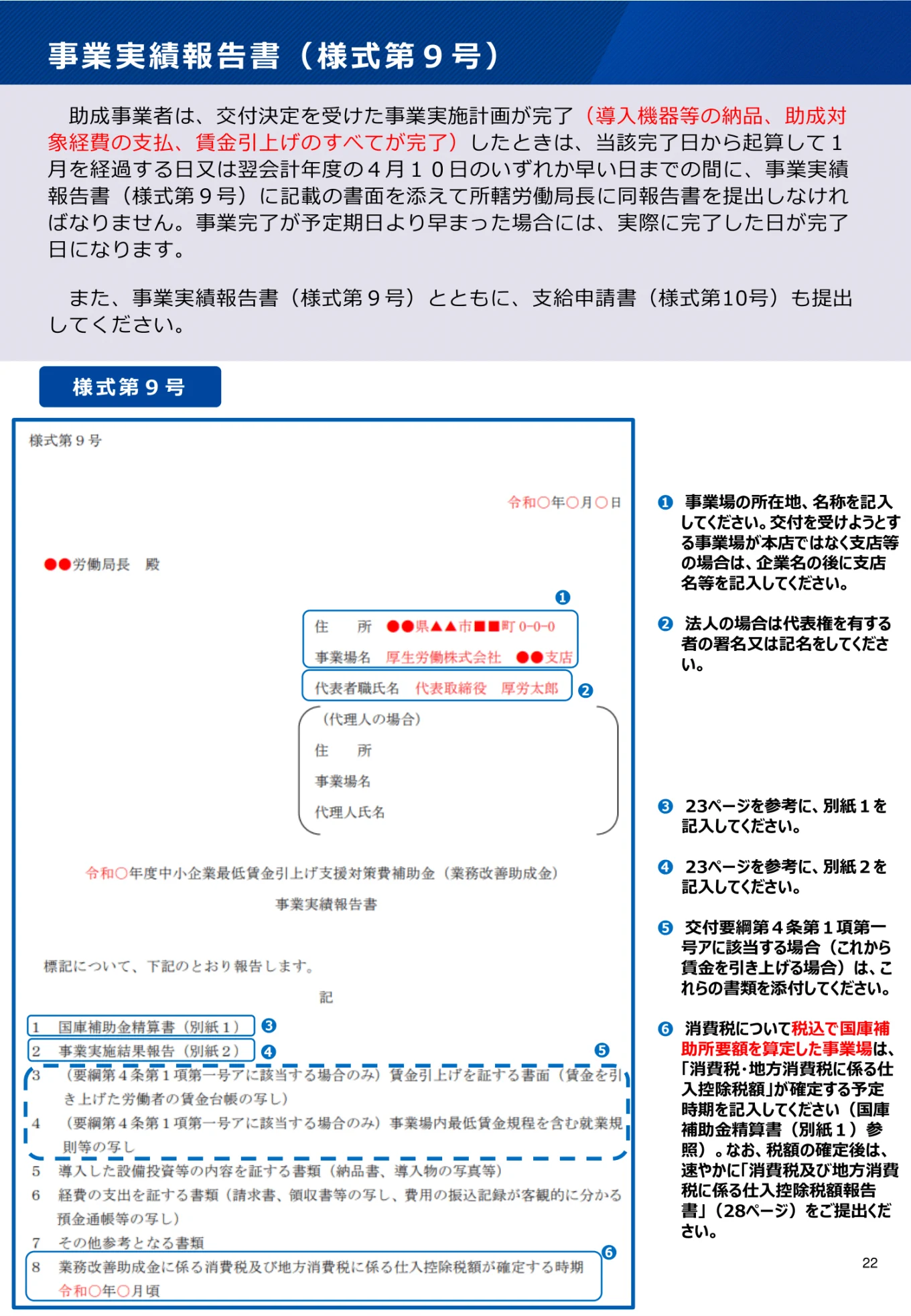

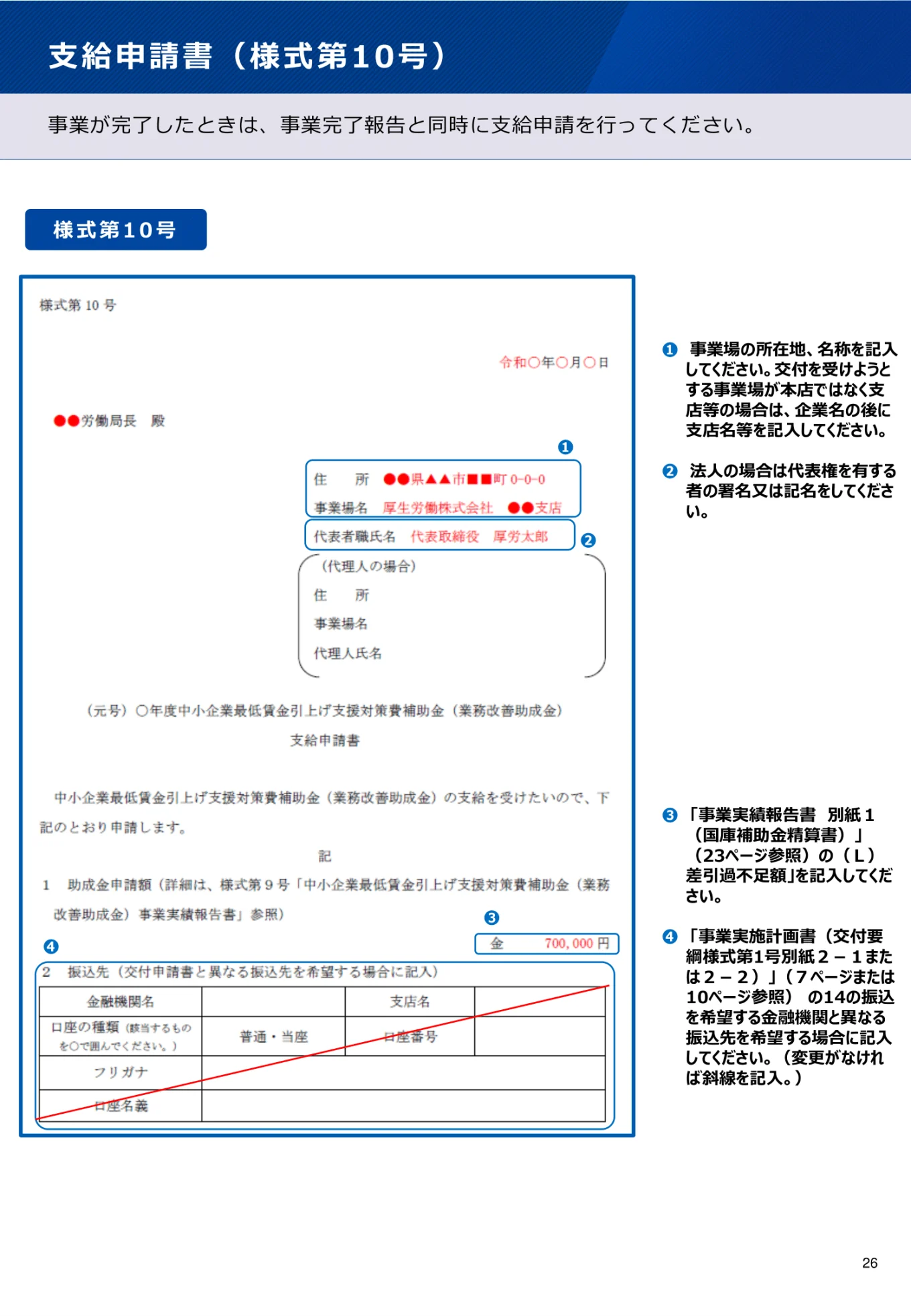

STEP5:事業実績報告書を提出

事業完了日(導入機器などの納品、助成対象経費の支払い、賃金引き上げのすべてが完了した日からのいずれか遅い日)から起算して1か月を経過する日、または翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、必要書類を添えて事業実績報告書(様式第9号)、および支給申請書(様式代10号)を所轄労働局長に提出します。助成金の入金はおおむね1か月程度後です。

また、「賃金引上げ後、実績報告の手続を行なった日の前日」または「賃金引き上げから6か月経過した日」のいずれか遅い日から1か月以内に、賃金を引上げた労働者の賃金台帳の写しなどを添付して状況報告(様式第8号)を提出します。

業務改善助成金活用の注意点

地域別最低賃金の発効日以降の労働については、最低賃金以上の時給にする必要があります。発効日が10月1日であれば、10月1日以降に働く分について適用されます。

発効日が賃金支払対象期間の途中にある場合、給与計算を簡便にするために、賃金支払対象期間の初日から時給を変更します。

パート・アルバイト・契約社員・正社員などの雇用形態に関わらず、賃金変更の対象となる従業員に対しては労働条件通知書などを交付して、賃金変更について本人に知らせましょう。

今回、業務改善助成金について説明しましたが、他にも活用できる助成金・補助金があります。「2024年版!中小企業にオススメ「助成金・補助金制度」まとめ」にその詳細を掲載していますので、あわせて確認してください。

お役立ち資料

2025年版人事・労務向け法改正&実務対応カレンダー

この資料でこんなことが分かります

- 各月の法改正情報と必要な実務対応をカレンダー形式で紹介

- 社労士が解説

- 法改正が集中する4月・10月は必要な対応とともに「重点解説」

2025年は雇用保険法や育児・介護休業法など、法改正が相次ぎます。本書では、人事・労務のご担当者さま向けに、各月の法改正情報と必要な実務対応を、社労士が解説します。1年間のスケジュール計画にお役立てください。