「法定休日と法定外休日」、「振替休日と代休」はどう違う? 割増賃金の違いを解説

- 公開日

「法定休日」と「法定外休日」。「振替休日」と「代休」。

どちらも言葉は似ていますが違う意味のものであり、それぞれ割増賃金の計算方法が異なります。

今回はそれぞれの違いについて解説していきます。

「法定休日」と「法定外休日」の定義の違い

まず、「法定休日」と「法定外休日」の違いです。

法定休日は労働基準法で定められた「週1回または4週に4回」の休日のことを指します。

一方、法定外休日は労働基準法で定められた「1週40時間の労働時間」の規定により設けられる、「法定休日以外の休日」を指しています。

例えば、1日8時間勤務の場合は週に5日の勤務で40時間に達します。残りの2日は休日となりますが、そのうち1日が「法定休日」となり、あとの1日が「法定外休日」となります。

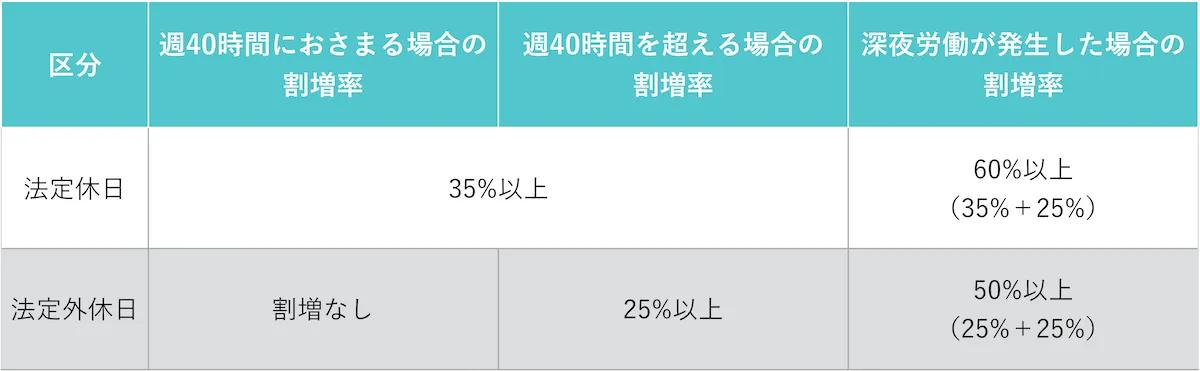

「法定休日」と「法定外休日」の割増賃金の違い

法定休日に働かせた場合、労働基準法で「35%以上の割増率」での計算が定められています。法定休日における時間外労働については、割増率35%のままで時間外手当を加える必要はありません。

一方、法定外休日に働かせた場合、週の労働時間が40時間内におさまっていれば、法定外休日における出勤に対する割増賃金は発生しません。ただし、週の労働時間が40時間を超える場合は時間外労働として「25%以上の割増賃金」を支払う必要があります。

休日労働が「法定休日」か「法定外休日」かによって、支払う賃金に大きな差が出てくるため、あらかじめ就業規則の中で区別しておくのが望ましいと言えます。

なお、深夜労働の場合は、いずれの場合も25%の深夜手当を別途支払う必要があります。

シフト制など休暇取得を現場で決定している場合には、管理職の方にも労務知識を身につけてもらうようにしておきたいものです。

このタイミングで管理職が知っておきたい労務知識を共有してみてはいかがでしょうか。以下の資料に管理職が知っておきたい労務知識をまとめましたので、ぜひご覧になってください。

社労士監修!中間管理職が知っておきたい労務知識

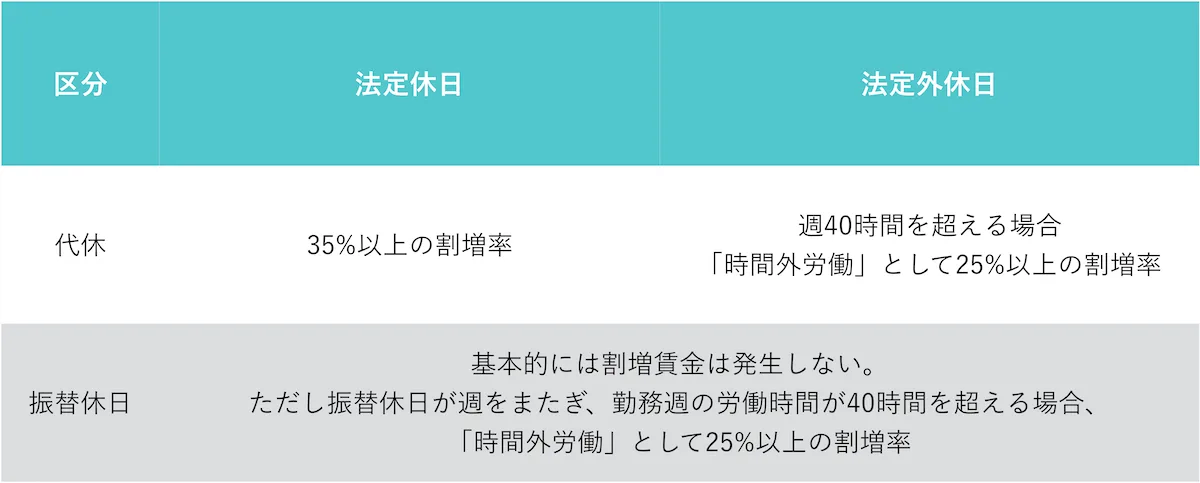

「代休」と「振替休日」の割増賃金の違い

最後に「代休」と「振替休日」の割増賃金の違いです。

代休は1度休日労働をした後で、代わりの休みを取ることになります。休日労働している事実に変わりはないため、法定休日における勤務であれば35%の割増賃金を支払わなければなりません。

振替休日の場合、同じ週に代わりの休日を指定することで割増賃金は発生しません。しかし、振替休日が週をまたいだ際に勤務した週の労働時間が40時間を超えると、25%の割増賃金を支払う必要があります。

あらかじめ休日労働が予想される場合には、従業員に対し振替休日を提案し、事前に手続きをしておくことが望ましいと言えます。

なお、深夜労働の場合は、いずれの場合も25%の深夜手当を別途支払う必要があります。

【参照】

※ しっかりマスター 労働基準法 割増賃金編 – 厚生労働省 東京労働局労働基準部

お役立ち資料

2026/27年にかけての人事・労務法改正ハンドブック

この資料でこんなことが分かります

- 2026年の人事・労務業務に影響する法改正

- 2027年以降の人事・労務業務に影響する法改正

- 人事・労務担当者 やることリスト