効果的な社員教育とは?種類や方法、成功のポイントを解説

- 公開日

この記事でわかること

- 社員教育は企業の成長や競争力強化に欠かせない取り組みである。

- 社員教育を実施しないと、スキル不足や離職率の上昇、リスク管理の不備などの問題が生じる。

- 社員教育の方法には集合研修・オンライン研修・eラーニング・OJTがあり、目的に応じて使い分けることが大切。

- 効果的な社員教育には、課題の把握、目標設定、実施、フォローアップまでの計画的なプロセスが必要である。

目次

社員教育は、企業の持続的成長と競争力強化に欠かせない重要な取り組みです。適切な教育により、社員のスキルアップだけでなく、企業理念の浸透や離職率の低下、ハイパフォーマーの育成、リスク管理など多くの効果が期待できます。また、効果的な社員教育を実施するには、目的の明確化や適切な手法の選択が不可欠です。

本稿では、社員教育の必要性や効果、さまざまな手法、実施計画の立て方から成功のポイントまで詳しく解説します。

社員教育とは

社員教育とは、社員のスキルアップや能力開発、組織全体の成長などを目的として計画的に実施される人材開発活動です。単なる知識やスキルの教育だけでなく、企業理念の浸透や組織文化の醸成、キャリア開発支援なども含みます。

社員教育の種類

社員教育は大きく次の3つに分類できます。

- 階層別教育:新入社員研修、中堅社員研修、管理職研修など、役職や経験に応じた教育

- 職種別教育:営業、エンジニア、人事など、専門性に応じた教育

- テーマ別教育:ビジネスマナー、コミュニケーション、コンプライアンスなど、特定テーマの教育

経営戦略の実現や企業の持続的成長をめざすためには「人的資本の価値を高めること」が重要です。具体的には、個々の社員の能力を最大化するだけでなく、組織全体の知的資産やイノベーション創出力を高めることを意味します。社員のキャリアステージや課題に応じた成長機会を継続的に提供することで、モチベーションを高め、一人ひとりのパフォーマンスを最大化し、企業全体の競争力強化につなげられます。

社員教育をしない企業に起こりうる課題

課題1:企業競争力が低下する

社内教育により、社員の知識やスキルを高め、業務品質と生産性を向上できます。テクノロジーの進化やビジネス環境の変化が加速する現代では、継続的な学習機会の提供が企業の競争力を左右します。

企業競争力が高い会社は社内教育・人材育成に力を入れています。厚生労働省の『平成26年度版 労働経済の分析』によると、半数以上の企業が「競争力をさらに高めるために強化すべき事項」に「人材の能力・資質を高める育成体系」を挙げています。

業務の質と効率を高め、イノベーションを促進するには、社内教育が不可欠です。教育投資の差は時間とともに蓄積され、長期的な競争力の格差につながる可能性があります。

課題2:社員の離職率が高まる

社員教育を実施しない企業では、従業員が成長機会を得られず、仕事への意欲や満足度が低下し、結果として離職率の上昇を招く可能性があります。厚生労働省の平成30年版「労働経済の分析」によれば、計画的なOJTやOFF-JTを実施している企業では、従業員の離職率が低い傾向が示されています。 したがって社員教育の充実は、従業員の定着率向上に寄与すると言えるでしょう。

課題3:管理職・幹部候補人材が不足する

管理職や経営幹部には、業務知識に加えて、人材マネジメント、戦略立案、リスク管理など多面的なスキルが求められます。しかしながらそうしたスキルをもつ人材の確保を中途採用に頼る場合、よい人材がスムーズに採用できるとは限りません。

管理職・幹部人材の育成不足は、リーダーシップの質低下、中途採用への依存、事業継続リスクといった問題につながります。能力の高い社員の離職を防ぐためにも、社内教育に積極的に投資し、企業を牽引できる人材を育成するのが重要です。

課題4:コンプライアンス・セキュリティのリスクマネジメントができない

社内教育を実施しないと、法令遵守や情報セキュリティなど最新情報のキャッチアップが求められる分野で重大なリスクを生み出します。

とくに重要な教育分野として、ハラスメント防止(2022年4月から中小企業にもパワハラ防止措置が義務化)、情報セキュリティ(テレワーク普及によりリスク増大)、労働法規の遵守(頻繁な法改正への対応)が挙げられます。コンプライアンス違反や情報漏えいが発生した場合、企業の信用回復には長い時間を要するため、予防的な教育投資が重要です。

社員教育の必要性・得られる4つの効果

効果1:企業理念・経営戦略の浸透

企業理念や経営戦略は、意識的に伝える機会がなければ社員に浸透せず形骸化しやすいものです。社員教育を通じて企業理念や経営戦略を伝え、日々の業務との関連性を明確にすることで、社員のエンゲージメントが高まります。

また、社員が業務の意義を理解して行動できるようになれば、サービス品質の安定化やブランド価値の向上など、企業の競争力強化にもつながります。

効果2:社員のスキルアップ・生産性向上

体系的な教育プログラムを通じて、社員一人ひとりの職務に必要なスキルや知識を提供できれば、企業全体の生産性向上に直結します。

とくに、長期的視点での人材育成は、将来の管理職・幹部候補の確保につながります。社員のキャリアステージにあわせたスキル開発機会を提供すれば、中途採用コストの削減や組織知の継承といった副次的効果も期待できます。

効果3:情報漏えい・個人情報流出リスクの対策

デジタル化が進み情報の持ち運びが容易になった現代では、情報セキュリティ教育の重要性がいっそう高まっています。社員教育の一環として、情報漏えいや個人情報流出によるリスク、事故が起きた際に取るべきアクション、情報の適切な管理方法や各種ツールの安全な利用方法などを学ぶことは、情報流出事故などの発生を減らすために重要な取り組みの1つです。

効果4:法令違反の防止

コンプライアンス(法令遵守)は企業存続の基盤であり、違反によるリスクは年々増大しています。コンプライアンス教育では、「ルールを守りましょう」という抽象的な指導ではなく、具体的な事例や業務に即したシナリオを用いた実践的なトレーニングが効果的です。

パワーハラスメント防止法の施行など法的要請も強まるなか、定期的なコンプライアンス研修の実施は法的リスク低減に直結します。

社員教育の手法4選

手法1:集合研修

社内・社外を問わず、1つの会場に講師と受講者が集合して実施する対面形式の研修です。座学形式と対話・体験形式(ロールプレイング、ワークショップなど)があります。

集合研修には、業務から離れた空間で学習に集中できる、一度に複数人に対して均等な教育を実施できる、一緒に学ぶ仲間ができるのでモチベーションが高まりやすいといったメリットがあります。一方で、会場の確保やセッティングなどの手間や費用がかかる、関係者のスケジュール調整が困難、といったデメリットもあります。

手法2:オンライン研修

ウェブ会議システムを活用し、どこからでも参加できる研修形式です。コロナ禍以降急速に普及し、現在では多くの企業が導入しています。

メリットには、会場費の削減、地理的制約の解消、録画・資料共有のしやすさなどがあります。一方、講師の目が行き届きにくい、グループワークの実施が難しい、通信環境トラブルのリスクといったデメリットも存在します。効果を高めるには、一方的な講義だけでなく、チャット機能やブレイクアウトルーム(ウェブ会議システムで、参加者を複数のグループに分けてディスカッションができる機能)を活用した双方向的なセッション設計が重要です。

手法3:eラーニング

インターネット上で提供される非同期型の学習システムで、社員は動画やスライドなどのコンテンツを見て自分のペースで学習します。研修にかかる人員や会場費などのコストを削減できる、社員は場所や時間にとらわれずに受講できる点がメリットです。

また、適切なシステムを利用することで、自社で作成した研修動画などオリジナルコンテンツの使用や、確認テストの実施・採点、集計などを効率化できる点もメリットです。しかしながら、リアルタイムでの質疑応答ができない、実践的なスキル習得には不向き、学習の継続率が低くなりがちといった点が懸念されるため、「定期的なフォローアップ」が重要です。

手法4:OJT

「On the Job Training」の頭文字を取ったもので、職場で業務の実践を通して実施する教育方法のことです。職場の新人や若手を対象にした教育手法として用いられることが多く、業務をこなしながら効率的にノウハウを学べるため、研修後は即戦力としての活躍を期待しやすい点がメリットです。

一方で、指導者側の能力に依存する部分が大きく、社員によって教育に違いがでやすいデメリットもあります。OJTに対し、集合研修やオンライン研修のことをOff-JT(Off the Job Training)といいます。

社員研修の種類

自社の目的に合った人材育成をするには、研修の種類を正しく把握したうえで、適切な育成手法の選択が必要です。研修は、主に「階層別」「職種別」「テーマ別」で実施されるケースが多いです。

階層別の研修例

(1)内定者向け研修

内定辞退や早期離職を防ぎ、入社後の成長をスムーズに支援するためのフォローを目的に実施します。内定者が企業理念や職場の雰囲気など会社への理解を深め、入社後に期待する仕事内容を体系的に理解できるようにしましょう。

近年はオンラインを活用した内定者コミュニティの形成や、先輩社員とのメンター制度などが効果を上げています。内定期間を単独で考えるのではなく、長期的な成長支援モデルを描き、入社後を見据えた教育設計をしていくことが大切です。

(2)新入社員・若手向け研修

社会人としての意識改革や基本的なビジネスマナーの習得などを目的に実施します。研修テーマとしては、ビジネスマナー、コミュニケーション、OAスキル(Excel・Wordなど)が代表的です。

この時期に基礎を固めておけば、実践経験を重ねるごとに知識やノウハウの定着や強化、自己振り返りのスキルが向上します。慣れない業務に翻弄されがちな時期でもあるため、セルフマネジメントに関する知識習得も重要です。

(3)中堅社員向け研修

入社4年目以降の中堅社員は、企業の中核として、後輩の指導や管理職の補佐、さらには組織への直接的な貢献が期待されている立場です。現場と管理職の橋渡し役となれる人材の育成を目的にしたフォロワーシップ研修やメンター研修、また、顧客との良好な関係の構築や課題解決能力の向上を目的にしたクレーム対応研修などを実施します。

次世代のリーダーを育てるためにも、人事部や運営者が中堅社員に求める能力を明確にし、効率的に習得できる研修設計が必要です。ブレンド型学習(集合研修とeラーニングの組合せ)の導入で、研修効果と業務負担のバランスを取る企業が増えています。

(4)管理職向け研修

部長や次長など経営層に近い視点で現場をマネジメントし、成果に対する責任をもつ立場の人材に向けた研修です。部下のケアや指導技術を学ぶリーダーシップ研修やコーチング研修、人材を適切に管理する能力を養うマネジメント研修やチームビルディング研修、そのほかに労務管理研修などが挙げられます。

とくに近年は、リモートマネジメントやメンタルヘルスケアなど新しい管理職スキルの需要が高まっています。管理職の活躍は企業の経営戦略に直結するため、定期的なスキルのアップデートが重要です。

職種別の研修例

(1)営業職向け研修

個人や会社全体の営業成績の向上、営業手法の改革などを目的に実施します。新入社員や若手社員はもちろん、中堅の営業パーソンやベテランにも有効です。提案力向上や営業戦略の思考力向上、リモート営業のスキル、営業マインドの醸成などが代表的です。

営業職はオフィスを離れる機会が多いため、モバイルラーニング(スマートフォンを活用した学習)やマイクロラーニング(5〜10分で完結する短時間学習)を活用し、時間や場所を問わず学習できる環境の整備が効果的です。

(2)企画職向け研修

企業が抱える課題の本質を見抜く能力や分析力、実現可能性のあるアイデアの発想力などを磨く目的で実施します。情報活用や企画力向上、マーケティング思考などが代表的です。

発想力は企画職だけではなく、顧客と直接向きあう営業職などにも必要な能力です。若手社員も含め幅広く実施することで、新規事業や業務改革につながる可能性が高まります。

(3)事務職向け研修

事務職の仕事はルーティンが多く成果が見えにくいため、スキルアップ意識が希薄になりがちです。業務効率化やミス防止につなげる目的で実施します。

ビジネスマナー、セールスマインド醸成、ビジネス文書研修などが代表的です。近年はRPA(業務自動化)やデータ分析スキルなど、デジタル技術を活用した業務効率化研修の需要が増加しています。顧客の初期対応を担う場合は、電話応対研修やカスタマーサクセスマインド向上研修も重要です。

テーマ別の研修例

(1)ビジネスマナー研修

挨拶・言葉づかい・敬語・電話応対・来客応対・名刺交換など、ビジネス上で必須となるマナーについて学びます。新入社員向けに実施されるケースが多いですが、不足が見られれば中堅社員以上を対象に実施する場合もあります。

(2)ビジネスシンキング研修

ロジカルシンキングやラテラルシンキング、クリティカルシンキングなど、ビジネスの課題をスムーズに解決するための思考法や考え方のフレームワークを学びます。

- ロジカルシンキング(論理的思考):物事の結果と原因を明確にとらえ、両者のつながりを考える思考法です。さまざまな事象を結果と原因に分解・整理し、本質を見極めるのに役立ちます。

- ラテラルシンキング(水平思考):前提を設けず水平方向に発想を広げる思考法です。固定観念や既存の手法にとらわれず自由に考えることで、新しい発想につなげられます。

- クリティカルシンキング(批判的思考):物事の本質を見極めるために批判的に捉える思考法です。「本当にこの方法でよいのか」や「さらに効率的・効果的な方法があるのではないか」などあえて疑いをもつことで、本質を見極めて改善やリスク回避につなげることが目的です。

(3)情報セキュリティ研修

情報漏えいやサイバー犯罪といったセキュリティ事故を未然に防ぐ目的で実施します。リモートワーク拡大に伴い、自宅やカフェなど社外での情報取扱いリスクも高まっています。変化に対応するために、eラーニングによる定期的なアップデート研修が効果的です。

(4)マネジメントスキル研修

管理職候補や現役管理職を対象として、目標管理や部下のモチベーションマネジメントなどを学びます。マネジメントスキルはリーダーシップや目標管理能力、部下育成力などさまざまなスキルによって成り立つため、テーマを細分化して研修を実施する場合もあります。

働き方や価値観が多様化し、組織マネジメントのあり方も「一律管理」から「個別管理」へと変化しています。マネジメントの基本から、生産性向上、リスク管理、チームの自律性の向上など、時代の変化にあわせたプログラムの提供が大切です。

(5)チームビルディング研修

組織内の信頼関係構築とチームワーク向上を目的に実施します。チームワークを高めるために必要な知識やノウハウを座学で学ぶ方法や、ゲームやスポーツなどを通じて、チームワークを直接構築していく方法があります。

(6)コンプライアンス研修

企業運営に必要な法令遵守の徹底や、企業価値の向上を目的に実施します。たとえばプライベートのSNS上での言動が企業に損害を与えるリスクなど、法令だけでなくモラルや倫理観を含め意識を高めることが重要です。

集合研修やeラーニングが適しており、業界特有の事例を教材に活用するのが効果的です。

(7)ダイバーシティ研修

多様な人材や働き方を尊重し、企業競争力を高める目的で実施します。労働人口が減少し、人材の流動化が進む現代のビジネスシーンでは、ダイバーシティに関する理解が不可欠です。

とくに、女性活躍推進、外国人・高齢者・障害者雇用などを進める企業には重要です。座学による知識のインプットだけでなく、参加者によるディスカッションの場を設けることで幅広い考え方や価値観に触れられます。

(8)ハラスメント研修

パワハラやセクハラなどの防止を目的に実施します。2022年4月に中小企業を含む全事業所を対象にパワハラ防止法が施行され、防止措置が義務化されました。

ハラスメントはあらゆる立場で生じる可能性があります。上司や管理職だけでなく、全社員に向けて研修を実施することでハラスメントの基準が統一され、問題の早期発見につながります。ハラスメントに対する認識は世代や価値観によって変わるため、適宜内容をアップデートし、時代に沿ったプログラムを提供することが大切です。

社員教育の計画の立て方

ステップ1:組織の現状を把握し、課題を洗い出す

社員教育を設計するうえでは、組織全体の課題を洗い出すことが大切です。組織の全メンバーがもつスキルや能力を把握し、経営課題に沿った人的課題を検討しましょう。

課題把握の具体的手順としては、以下のプロセスが効果的です:

- 事業計画や中期経営計画から人材に求められる要件を抽出する

- 職種・部門ごとのスキルマップを作成し、現状のスキルレベルを把握する

- 360度評価や社員サーベイを実施し、組織全体のスキルギャップを特定する

- 離職率や生産性などの従業員データから課題を数値化する

これらの分析を通じて、「営業部門のソリューション提案力の不足」「管理職のリモートマネジメントスキルの低さ」など、具体的な課題を特定します。

ステップ2:社員の目標を設定する

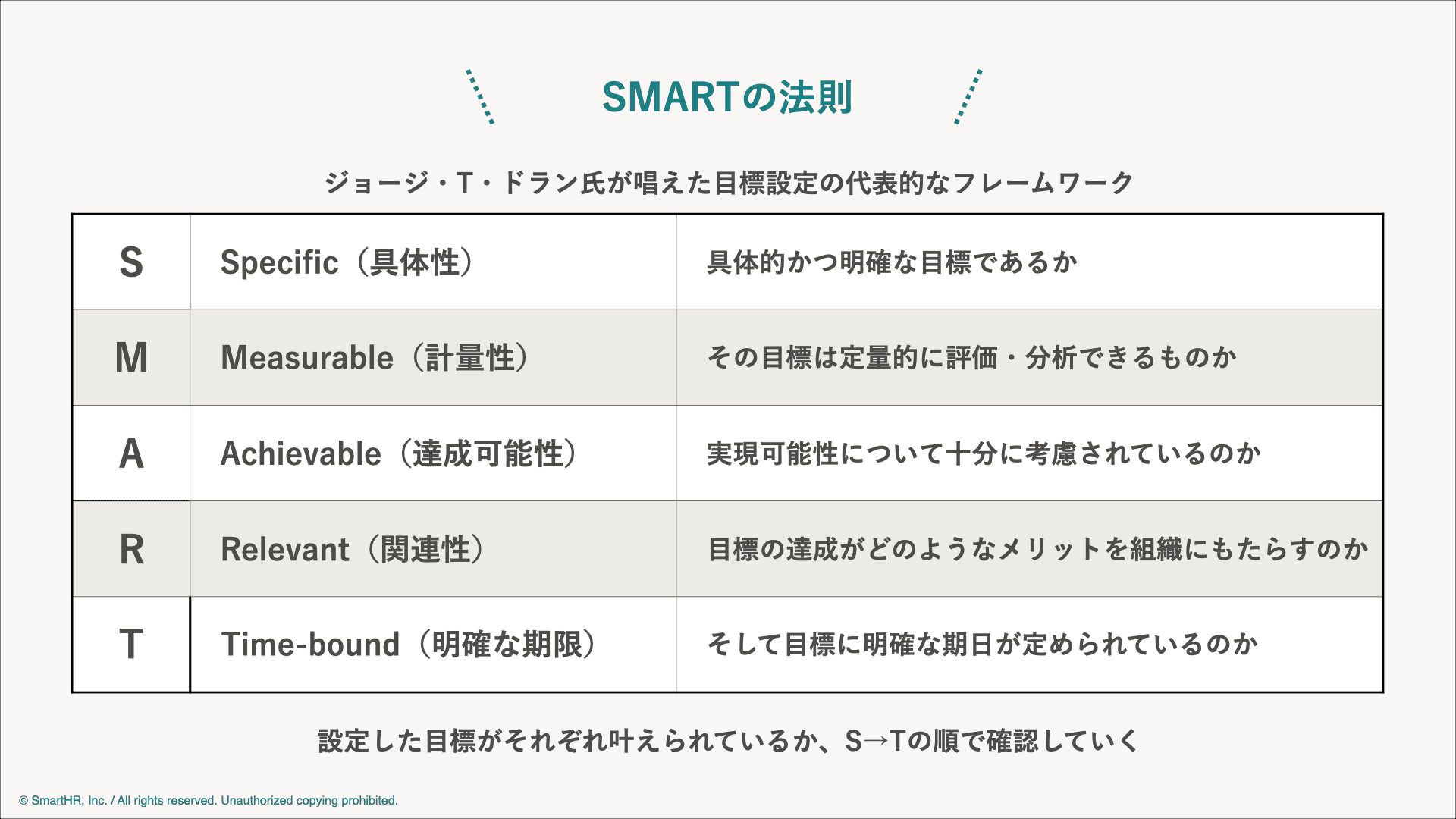

明確な目標設定は教育効果を大きく左右します。あいまいな目標は避け、課題に応じた定量的かつ具体的な目標にすることが重要です。

目標設定の際は、SMART原則に従うことが重要です。また、定量的な目標(数値化できるもの)と定性的な目標(行動変容など)をバランスよく設定し、達成度を客観的に評価できるようにしましょう。

ステップ3:スケジュールを設定する

効果的な教育計画には、適切なタイミングと頻度の設定が不可欠です。目標到達のために複数回の実施が必要な場合や、研修内容や対象者によって適切な実施タイミングが異なる場合があるため、それぞれの状況に応じてスケジュールを検討しましょう。

スケジュール設定の際の具体的なポイント:

- 業界や会社の繁忙期・閑散期を考慮した年間計画の策定

- 学習の定着に必要な間隔を考慮した研修間隔の設定(集中型 vs 分散型)

- 研修内容に適した時間帯の選択(集中力が必要なものは午前中など)

- 事前学習・本研修・フォローアップを含めた総合的なスケジュール設計

また、テレワークやフレックスタイム制の普及に対応し、時間や場所に縛られない柔軟な学習スケジュールの設計も重要です。働き方の多様化に対応した設計を検討しましょう。

ステップ4:実施方法を決定する

社員教育には、上述のとおり、集合研修やOJT、eラーニングなどさまざまな手段があります。課題の性質や、手法のメリットデメリット、対象となる社員の特性などを考慮して、最適な実施方法を決定しましょう。

また、マイクロラーニングやモバイルラーニングなど、忙しい社員でも継続しやすい新しい学習形態の採用も効果的です。

ステップ5:効果測定・フォローアップの方法を決定する

教育効果の測定は投資対効果を高めるうえで不可欠です。

効果測定には4段階のレベルがあり、それぞれに適した手法を選びましょう:

- 反応レベル:満足度調査、アンケート(研修直後)

- 学習レベル:テスト、レポート、スキルチェック(研修後1週間以内)

- 行動レベル:上司・同僚による行動評価、360度評価(1〜3ヶ月後)

- 成果レベル:業績指標、KPI達成度、ROI分析(3〜6ヶ月後)

フォローアップについては、単発のリマインダーではなく、継続的な学習支援システムの構築が重要です。具体的には、フォローアップセミナー、実践課題の設定、ピアレビュー(仲間からのフィードバックを通じて質を高めるための手法)、オンラインコミュニティの活用などが効果的です。学んだ内容を実践する機会を意図的に設計することで定着率が大幅に向上します。

社員教育を効果的に実施するための3つのコツ

コツ1:時代の変化にあわせる

社会状況や業界の動向、技術の進歩などにより、求められる能力、教育を受ける社員の特性は年々変化しています。社員教育は、時代の変化にあわせてアップデートすることで、高い効果を期待できます。

DX時代の今日では、デジタルリテラシーやデータ分析スキルなど新たな能力開発が必要になっています。また、リモートワークの普及に伴い、オンラインコミュニケーションスキルやセルフマネジメント能力の重要性も高まっています。最新のトレンドや先進事例を積極的に取り入れることが大切です。

コツ2:外部委託も視野に入れる

専門性の高い教育や最新トレンドの導入には、専門的知識をもつ講師や教育担当者など外部リソースの活用が効果的です。

外部委託を検討する際の判断基準:

- 社内に十分な専門知識やノウハウがあるか

- 社内で実施した場合のコストと外部委託した場合のコストの比較

- 教育実施に必要な人的リソースの確保が可能か

- 外部の視点や最新事例の導入が必要か

コンプライアンスやDXなど専門性の高い分野や、経営戦略に直結する重要テーマについては、外部の専門家の知見を取り入れることで教育効果を高められます。

コツ3:フォローアップする

社員教育で新しい知識を伝えても、何もしなければその場限りで終わってしまいます。社員教育を実施したら定期的にフォローアップし、知識の定着を促しましょう。

効果的なフォローアップの方法:

- 学習した内容を実践する具体的な「行動計画」の作成と実行

- 定期的な振り返りセッションの実施(1週間後、1ヶ月後、3ヶ月後など)

- 上司によるコーチングや進捗確認の仕組み化

- 学習コミュニティの形成(同じ研修を受けた社員同士の情報共有)

- 実践事例の共有会や成功体験の発表機会の設定

とくに効果的なのは「教える側に回る機会」の創出です。学んだ内容を他の社員に教えることで、自身の理解度が飛躍的に高まります。

社員のスキルや学習状況の管理はSmartHRで効率的に実施!

社員教育は個人のスキルアップだけでなく、社員のモチベーション向上や離職率の低下、組織の生産性向上など、企業の競争力強化に直結します。

しかし、教育効果を最大化するには、組織の課題と個人のスキルを正確に把握し、適切な教育計画を立案・実行することが不可欠です。多くの企業では、この「把握」と「管理」のプロセスが煩雑で非効率になっているケースが少なくありません。

SmartHRの「学習管理」機能では、研修コンテンツの配信と従業員の受講管理ができます。PDFや動画をアップロードしてオンライン研修(コース)を作成し、研修内容によって研修形式の選択が可能です。それにより、自社にあった教育プログラムを作成できます(将来的にはテスト機能も追加予定)。

また「スキル管理」機能では、部門ごとに求められるスキルや研修によるスキル取得の進捗状況、習熟度を一元管理できるため、社員教育における課題の洗い出しにも有効です。研修や学習履歴をタレントマネジメント機能に連携し、一元管理・可視化もできます。シンプルなインターフェースで直感的に操作できるので、ITに不慣れな従業員でも迷わず使えます。

お役立ち資料

3分でわかる!SmartHRの学習管理

FAQ

Q1. 社員教育はなぜ必要?

社員教育は企業の競争力向上や人材の定着、リスク管理のために必要です。適切な知識やスキルの習得により生産性が向上し、社員のモチベーションも高まります。また、コンプライアンスや情報セキュリティなどの教育により企業リスクも低減できます。

Q2. 社員教育にはどのような種類がありますか?

社員教育には、集合研修、オンライン研修、eラーニング、OJTなどの手法があります。また、階層別(新入社員、中堅社員、管理職向けなど)、職種別(営業職、企画職、事務職向けなど)、テーマ別(ビジネスマナー、コンプライアンス、ハラスメントなど)といった研修の種類があります。

Q3. 効果的な社員教育のポイントは?

効果的な社員教育のポイントは、(1)組織の課題を明確にし、具体的な目標を設定すること、(2)時代の変化にあわせて内容を更新すること、(3)教育と実務を連動させ、学びを実践に移すための機会を意図的に設計すること、(4)研修後にフォローアップし知識の定着を図ること、(5)必要に応じて外部の専門家に委託することです。人材開発は一過性のイベントではなく、継続的なプロセスとしてとらえることが重要です。