失敗しがちな人事評価と組織や個人の業績との関わりを探る〜人事評価の現在地 #01

- 公開日

目次

「人事評価制度がうまく運用できていない」「現場の評価への不満が収まらない」。人事評価制度の課題は、多くの企業で抱えているのではないでしょうか。この連載では、人材マネジメントを研究している神戸大学 経済経営研究所・江夏幾多郎准教授が、人事評価についてのさまざまな考え方をご紹介。人事評価制度を導入する企業、評価者、被評価者である従業員のそれぞれが、人事評価のポテンシャルをどのように開拓し、有益な方法としていけばよいか、その道筋を考察します。

第1回目は「人事評価が追求すべき目的」について紹介します。

人事制度成功の第一歩は人事評価への苦手意識

連載をはじめるにあたり、本稿では、人事評価について拡大解釈気味に定義し、考え方の基点を定めておきたい。「拡大解釈」というと一般的によいイメージは持たれにくいが、そうでもしないと、「企業・管理者・従業員のそれぞれの人事評価への苦手意識が払拭されないのではないか」と筆者は考えている。

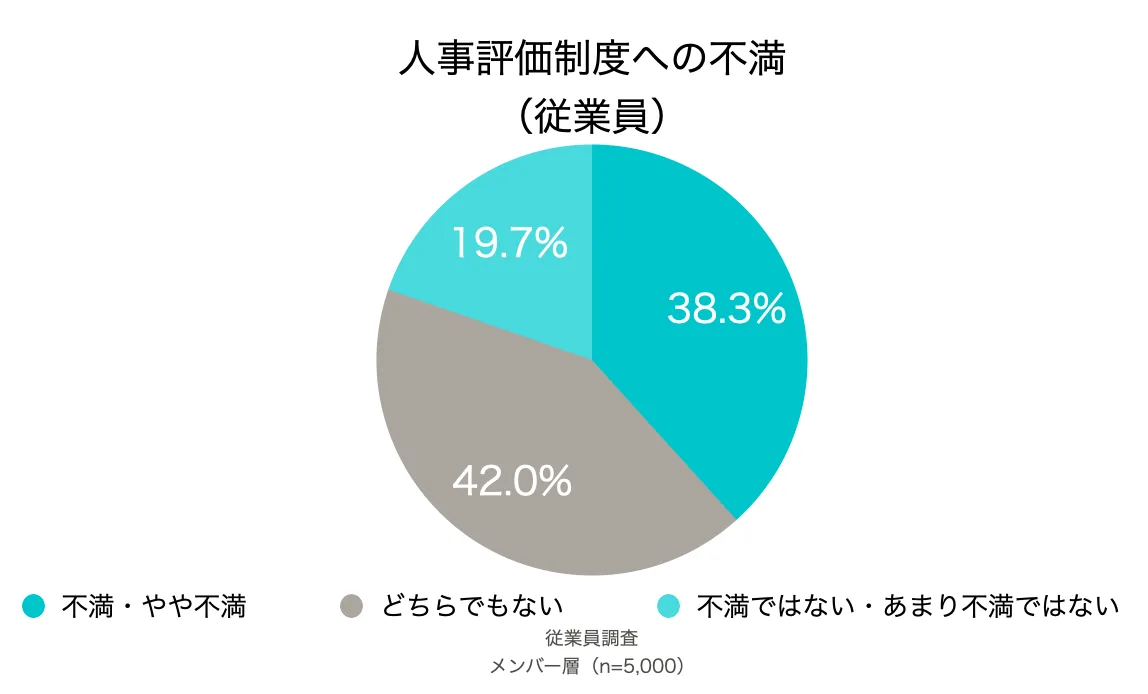

パーソル総合研究所が2021年に行った「人事評価と目標管理の実態調査」によると、従業員のうち人事評価に一定程度以上の不満を持つ人々の比率(38.3%)は、一定程度以上の満足を持つ人々の比率(19.7%)を上回っている。

また、人事評価の手段としての目標管理については、半数以上の企業が「従業員の仕事へのモチベーションを引き出せていない(55.8%)」「従業員の成長・能力開発につながっていない(53.3%)」「成果を出した人材を報いる処遇が実現していない(51.9%)」としている。

こうした状況を克服するには、企業・管理者・従業員の人事評価への苦手意識を払拭する必要がある。理論的〜実証的な根拠が確保された定義にもとづき、人事評価の重要性を理解することは、そのきっかけになるだろう。

詳しい説明は別の回に譲りたいが、人事評価の構造と行動においては、組織や個人の業績向上を促す要因と妨げる要因が複雑に絡み合っている。これらを極力解きほぐし、彼らが人事評価に対して前向きになれる拡大解釈のギリギリの線を提示していきたい。

人事評価の目的

人事評価とは、従業員の日頃の働きぶりや達成を踏まえて、報酬や配属、さらには能力開発指針を決定する手続きである。人事評価の適切な実施によって、企業は人件費の適正配分、従業員の能力の伸長や活用、意欲向上を期待できる。

適切な人事評価を受けた従業員は、業務への意欲の向上、その時点あるいは将来時点でのより望ましい報酬や活躍機会への期待、成長の指針を得られる。

「これから」を意識した評価が重要

これらの基本的な定義は、人事評価に関わる人々のすべてが意識しておかなければならない。しかし、人事評価は、報酬の原資となりえるさまざまな資源を企業と従業員の間で、あるいは従業員の間で分け合うという形をとる。そのため、定義どおりに物事が進み、すべての関係者が便益を受けられるとは限らない(原資、資源の制約がないのであれば、そもそも人事評価はいらない)。

制約のなかでも望ましい結果を得るために重視されがちなのが評価の正確性だ。しかし、人事評価の構造と行動を踏まえると、正確性の実現は困難で、正確性を追求するのみでは、企業・管理者・従業員が広く満足・納得することが難しくなってしまう。

そこでは、組織や個人における「これまで」から「これから」への視点移動が必要になる。別の回で詳しく説明したいが、「これまで」に着目して評価する限り、所定のパイを関係者の間で奪い合うという構図から逃れられない。「これから」を明確に意識した評価を実施することで、個人や組織の業績、ひいては報酬原資の拡大への期待を企業・管理者・従業員が持てるようになり、評価結果や報酬に関する「粗探し」が生じにくくなる。

現在の人事評価を粗雑に行ってよいわけではないが、将来の目標やその道筋を人事評価に関わる人々が丁寧に設定・共有する過程の一部に、過去についての振り返りを組み込んでしまう、将来と関連づけながら過去について検討するのである。

「目標のすり合わせ」が望む結果に導く

職場や従業員自身の「これから」と結びつけることにより、人事評価が従業員の出来・不出来を測定するツールにとどまらなくなる。管理者は、企業の代理人として「どうあってほしいか」「何をしてほしいか」を従業員に伝える。従業員は、「自らどうありたいか」「周囲にどのような支援をしてほしいか」を管理者に伝える。これらをすり合わせるなかで、双方の目標、そして実際の評価項目が形づくられる。

こうしたすり合わせによって、従業員は職務や自己研鑽に集中しやすくなり、管理者は従業員をサポートしやすくなる。また、期中や期末(期末に限るのは望ましくない)に目標達成の度合いを振り返ることで、業績向上や成長の方向性を定め直せる。

人事評価は、従業員や職場の業績管理(パフォーマンス・マネジメント)の一部として位置づけられなければならない。人事評価は、企業・管理者・従業員のそれぞれが、望ましい目的を望ましい形で達成するために相手への期待を伝達しあうツールなのである。

「人事管理=人事評価」?

人事管理とは人事評価である。人事評価について従来よりも広い理解の仕方をする行き先には、そうした理解も見えてくる。

人事評価は人事戦略との整合性が重要

そもそも人事管理とは、人材(人的資源、人的資本)の価値を評価する活動である。人材価値評価は、人事評価やそれによって決定される報酬や配属のみならず、採用や育成、業務の配分など、人事管理の幅広い領域で実施される。また、さまざまな人事管理上の活動は、企業の人事戦略や人材像と整合的に展開されなければならない。

つまり、人事評価をうまく運用することは、単に人事評価に限った問題ではなく、人事管理の他の活動、ひいては、人事管理全体を円滑にすることと密接につながっている。企業・管理者・従業員は、他者との関わりのなかで、「する側」あるいは「される側」として、人事評価(に類するもの)を日々経験しているといっても過言ではない。

人事評価とは、単に従業員の報酬を決定したり職務への動機づけをしたりするツール、将来の組織や個人の業績を高めるツールにとどまらない。日々の職業生活をより能率的で、意味あるものにするためのツールといえなくもない。むしろそう考えたほうが、そのポテンシャルを活かすことにもつながる。

「人事評価の日常化」のカギは価値基準の刷新

「人事評価の日常化」においてカギになるのは、人材価値を評価(evaluate)するための価値(value)基準が、常に不完全なことである。価値基準すなわち人事評価の尺度は、人材のありよう、評価する側にとっての好ましさについて、なんらかの形で可視化するためのツールである。しかしそれは、本当の意味での好ましさ、すなわち真価(worth)の程度を十分に捉えたものではない。

実際の「価値基準=評価尺度」が、従業員が真価を体現している程度を測るのに不十分であることは、少々の事例から見えてくる。そのため、人事評価さらには評価一般の現場において、評価に関わる人々、とくに評価者=管理者は、すでにある価値基準をより巧みに使いこなす工夫と同時に、価値基準をアップデートするための思考を重ねなければならない。

そして人事担当者は、ある現場における「ベスト・プラクティス」を他の職場に紹介しつつ、価値基準のアップデートを人事制度の変更という形で支援する必要がある。

人事評価への取り組みが人事管理全体の底上げに必須

「忙しくて部下へのフィードバックにまで時間を割けない」と公言する管理者に散見されるように、各社・各職場において、人事評価が重視されているとは言いがたい。しかし、人事管理は評価実践の塊であるとするなら、人事評価における不首備は、人事管理全体における不首備であるとすらと言えるし、逆もまた然りである。人事管理全体の質を底上げするため、人事評価について各社、各職場がより真剣に、より前向きに向き合うようになることを、筆者は切望してやまない。

お役立ち資料

経営の未来をつくるカギは人事評価にある

人事評価が「従業員の能力や業績を評価して、待遇・賃金を検討するための仕組み」であることは言うまでもありません。しかし、人事評価が影響する範囲は大きく、自社の経営の未来をつくる存在でもあります。

本資料では、見落とされがちな経営戦略と人事戦略を連動させる重要性について解説しています。