SmartHR社の労務担当が解説!「ペーパーレス年末調整」の使い方

- 公開日

目次

こんにちは、株式会社SmartHRの大塚です。

少し遅れましたが、人事労務担当の皆さま、「2020年の年末調整」本当におつかれさまでした!「2020年の年末調整」は、法改正も盛りだくさんで苦労された方も多かったのではないでしょうか。

さて、SmartHRのペーパーレス年末調整、皆さまどのように使いましたか? 年末調整機能では、従業員数や在籍従業員の特徴によって、管理方法やチェックポイントが大きく異なるため、あえて使い方を限定しておりません。

一方で、使い方を限定していないがために、「この機能はどう使えば便利なんだろう?」「もっとよい使い方があるんじゃないか?」などの疑問を持たれているお客さまもいらっしゃるかもしれません。

そんなお客さまのために、今回はSmartHR社での年末調整機能の使い方を紹介いたします。

ちなみに、私は普段ドメインエキスパートとしてプロダクト開発に参加していますが、2020年は労務担当としてSmartHRの年末調整機能を使っていました。

こんな方にオススメです!

- SmartHRの年末調整機能の使い方にまだ不安がある方

- もっと便利にSmartHRの年末調整機能を使いたい方

全体スケジュール

SmartHR社(社員数300名程度)での年末調整は、以下のスケジュールで実施しました。

▲SmartHR社での年末調整スケジュール

マイルストーンとして置いていたのは、以下のとおりです。

- 10月30日 従業員への年末調整依頼

- 11月16日 提出期限(締め切り)

- 11月30日 申告書チェック完了

- 12月6日 給与システム連携データ作成

事前準備(10月中旬頃)

事前準備として設定したのは、以下の3点です!

- ヒントメッセージの設定

- 締め切り・再通知・お知らせ設定

- 依頼グループ設定

順に解説していきます。

1.ヒントメッセージの設定

年末調整機能のプロダクトマネージャーが書いた記事「大幅アップデート! 毎年進化する「ペーパーレス年末調整」2020年版の見どころ」にて、オススメ活用ポイントとしても紹介しているヒントメッセージのカスタマイズ機能があるのをご存じでしょうか。このヒントメッセージについて、弊社で設定している内容を少しだけご紹介します。

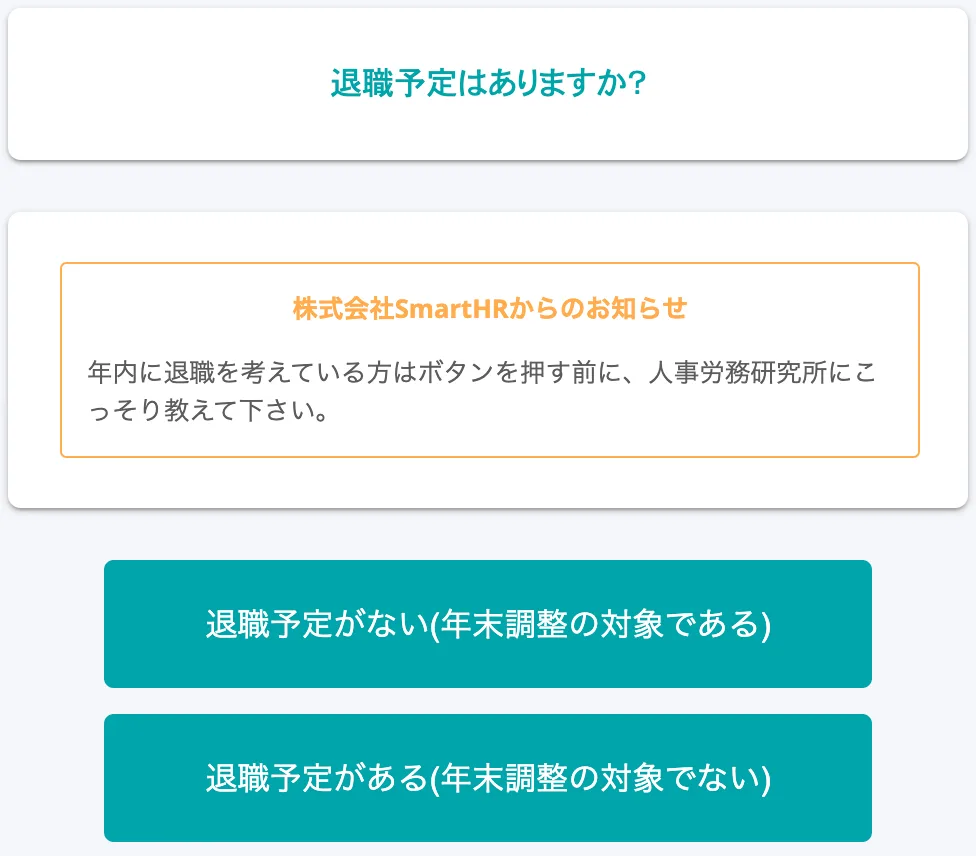

年末調整を進める際、退職予定を問う質問があります。退職予定があったとしても、年末調整の対象になるかどうか自身で判断するのは非常に難しいため、ヒントメッセージを使い、「こっそり教えてください。」と呼びかけています。

▲SmartHR社で設定したヒントメッセージ(退職予定について)

また、SmartHR社以外での収入があった場合にも以下のようなヒントメッセージを追加しています。

▲SmartHR社で設定したヒントメッセージ(他社からの収入について)

2.締め切り・再通知・お知らせ設定

SmartHR社では、従業員にお知らせする締切日よりも、実際に設定する締切日を数日遅らせています。期限までに提出が間に合わない従業員もいるかもしれませんので、あらかじめ数日のバッファを確保するのがよいでしょう。

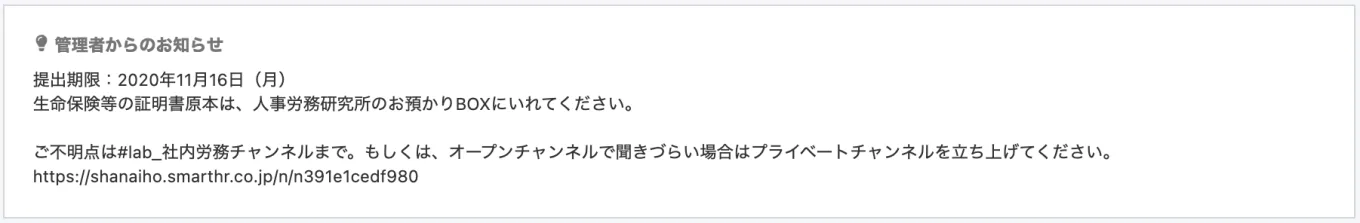

また、締切日は「管理者からのお知らせ」にも設定し、従業員が年末調整機能を開くとすぐに目に入るようにしています!

▲SmartHR社で表示している「管理者からのお知らせ」

一方で、「再通知機能」については、SmartHR社ではSlackを用いて呼びかけているため、あまり活用していません。(この後で詳しくご説明します。)

従業員との連絡手段が主に「メール」や「SmartHR経由」であるお客さまは、「再通知機能」を使用することで手間なく、漏れなく、従業員に年末調整の提出を促進できます。

3.依頼グループ設定

依頼グループ機能について、SmartHR社では「2020年11月入社の方」と「2020年10月以前に入社した従業員」で依頼グループを分けました。11月入社の方は、前職の源泉徴収票を退職後すぐに受け取れないケースがあり、締切日を後ろに設定するためです。

現時点でSmartHR社の従業員数はさほど多くなく、ほとんどが「甲欄」の従業員であるため、その他の設定は行っておりません。

複数の事業所があったり、年末調整の非対象の方が多くいたりするようなお客さまの場合は、その単位で依頼グループを分けるとより使いやすくなるかと思います。

提出依頼開始(10月下旬)

事前準備が終わったら、従業員に年末調整機能への入力を依頼します。

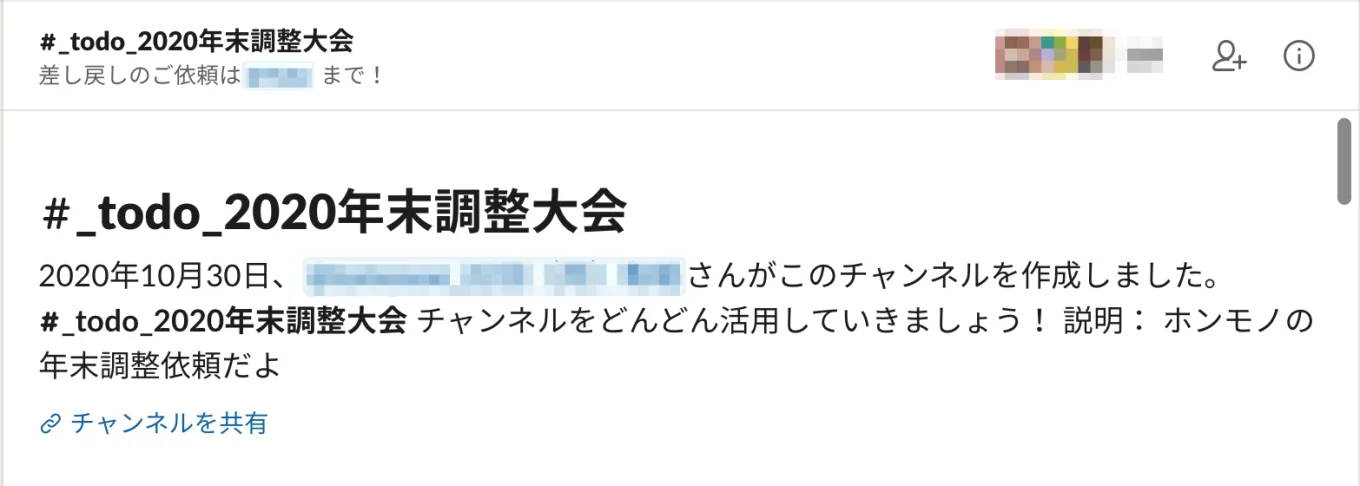

SmartHR社ではSlackに専用チャンネルを作成し、全従業員向けにお知らせしました。

▲作成したSlackの専用チャンネル

▲Slackでの従業員への依頼

また、オープン社内報「ホンモノの依頼です。年末調整の提出期限は11月16日(月)です」を用意し、例年入力間違いが多くなっている「生命保険料」の入力方法や、原本の提出方法などをサポートしていました。

提出状況確認(11月初旬〜11月中旬)

締め切り1週間前〜3日前

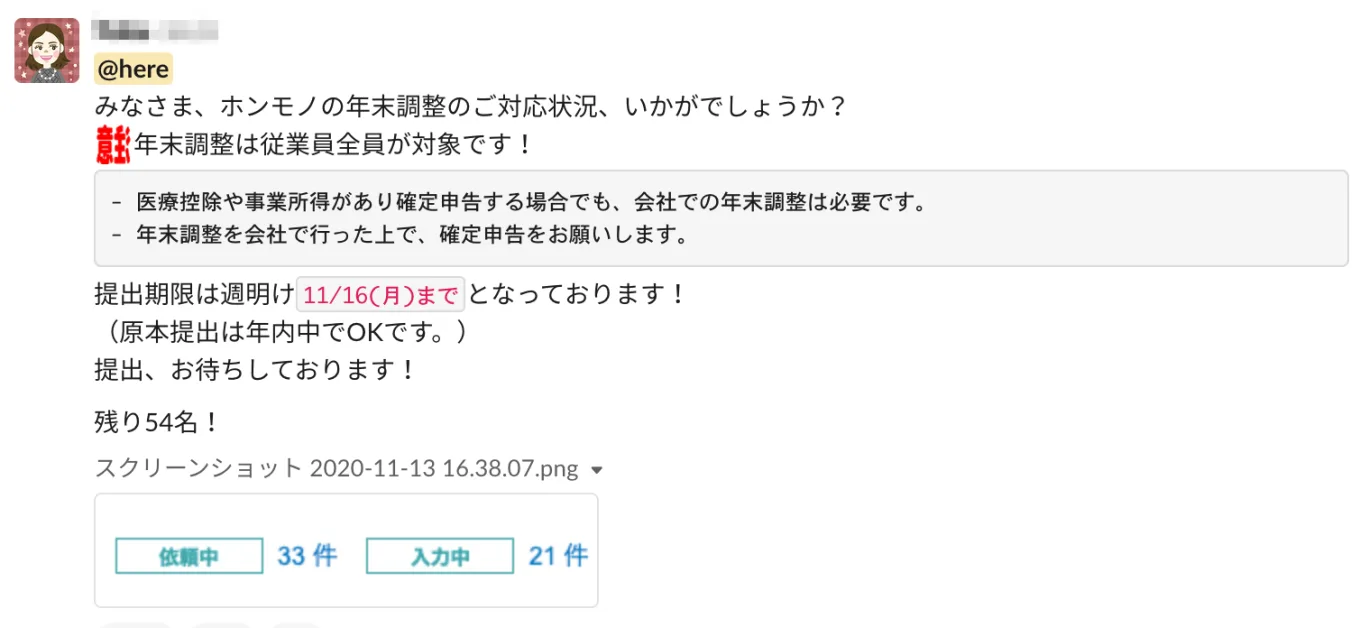

提出締切日の1週間前くらいから未回答者に督促を始めました。SmartHR社ではSlackから呼びかけています。未回答者に絞らず、全員に向けて以下のように発信していました。

▲Slackを活用した従業員への呼びかけ

締め切り前々日以降

締め切りの前日・前々日は、未回答者に絞って直接呼びかけました。(直接指名して呼びかけることによって、より強く認識してもらいたいため)

▲締め切り近くの呼びかけ

なお、誤って「乙欄対象外」になってしまったなどのエラーは、依頼一覧画面でステータスを絞り込んで随時確認していました。

申告書チェック(11月中旬〜11月下旬)

申告書ごとのチェック方針

申告書ごとに、主なチェック方針を以下のように定めました。

▲チェック方針のイメージ

- 【扶養控除等申告書】 原本がほぼないので、データ同士(SmartHR本体と年末調整)の突合チェック

- 【基・配・所申告書(※)】 原本も比較対象もないので、異常値チェック(収集情報CSV)

- 【保険料控除申告書】 原本の内容が正しく入力されているか

- 【住宅ローン控除申告書】 原本の内容が正しく入力されているか

- 【前職の源泉徴収票】 原本の内容が正しく入力されているか

※基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書のこと

原本画像との突合チェック

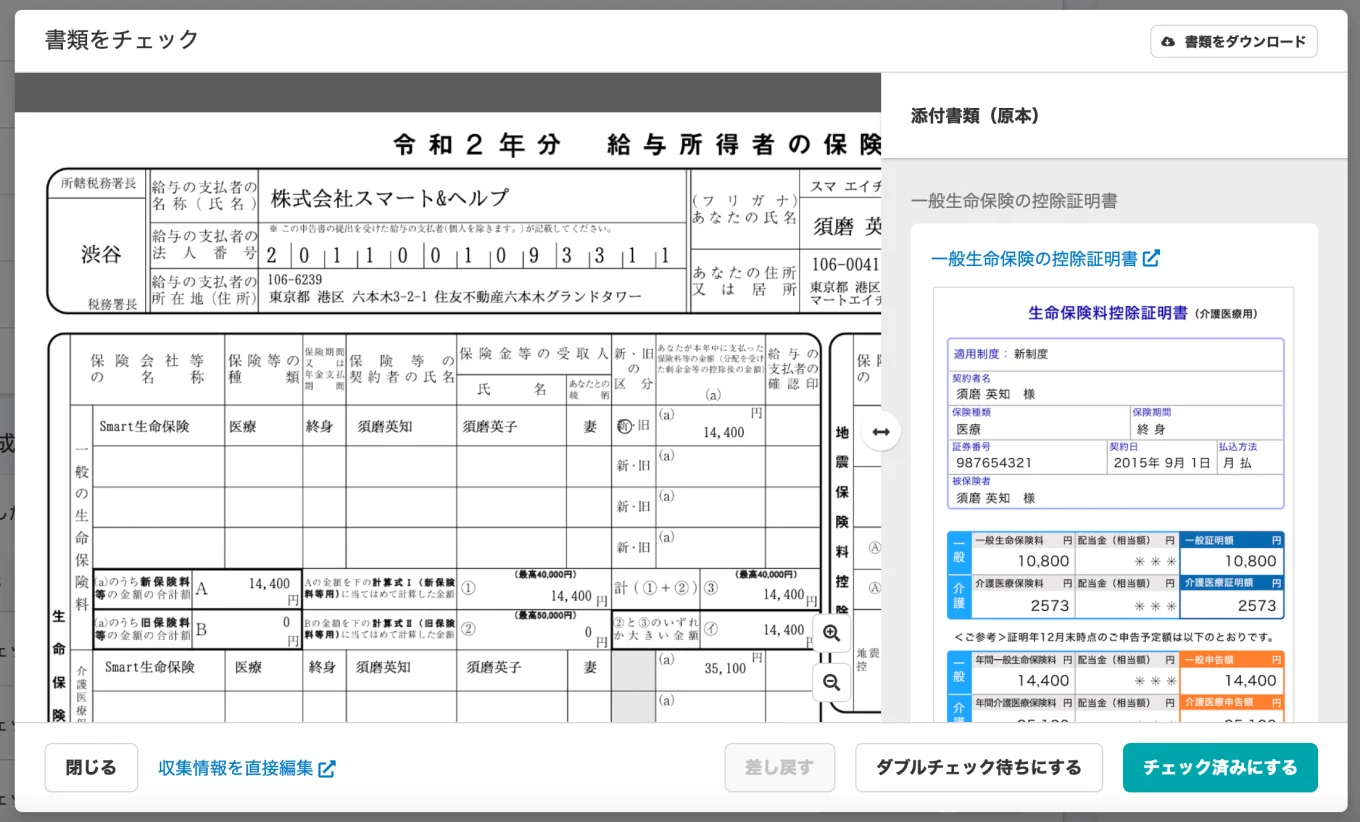

「保険料控除申告書」「住宅ローン控除申告書」「前職の源泉徴収票」については、原本(保険料控除証明書や住宅借入金の年末残高証明書、前職の源泉徴収票など)の内容が正しく入力されているかどうかのチェックが中心となるため、締め切り前から提出済みの申告書のチェックを開始しました。

年末調整の「書類一覧」にて、添付された原本画像と入力内容が正しいかを確認します。

▲原本画像と入力内容を比較する確認画面イメージ

ポイントは「書類一覧」の絞り込み機能を使い、対象書類を絞ることです。(たとえば保険料控除申告書のみに限定するなど)

同じ確認ポイントを頭に入れながらチェックできるため、作業効率の向上が見込めます。逆に複数書類を交互に確認するやり方では、確認するポイントがまったく異なるため非効率的になってしまいます。

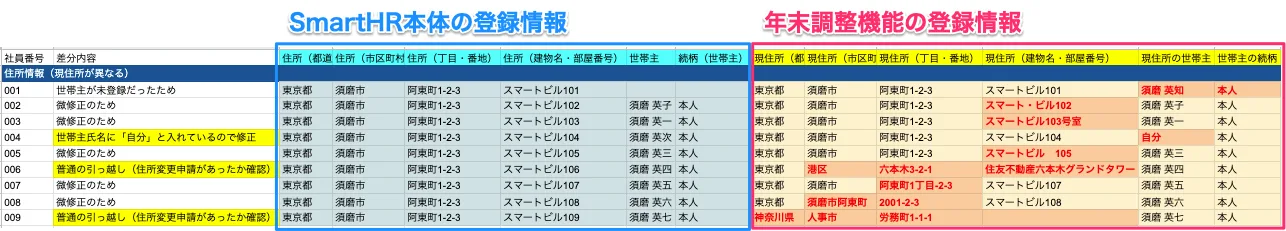

「扶養控除等申告書」「基・配・所申告書」のチェック

「扶養控除等申告書」「基・配・所申告書」は、CSVデータを用いるため、提出締め切り後にまとめてチェックしました。

チェック方法はそれぞれ以下の通りです。

扶養控除等申告書

- 差分リストを用いて、対象者を事前にピックアップ

- SmartHR本体と年末調整のCSVをスプレッドシートで突合

- 障害者については、原本画像をチェック

- そのほか事前抽出しておいた要チェック対象者(出向者や乙欄者など)については、別途チェック

▲スプレッドシートの突合イメージ

また、通勤手当や社保の扶養追加の有無を確認するため、住所変更や扶養追加が発生していないかをチェックします。今回の年末調整で初めて申告された場合は、それらの要否を従業員に個別確認しています。

基・配・所申告書

- 収集情報CSVで異常値がないかチェック

(とくに配偶者控除等の金額に影響が出るケースは念入りに) - 異常値になった人は回答内容などを詳細に確認し、場合によって従業員へ照会

- 他の所得者が控除を受ける扶養親族がいる場合は別途チェック

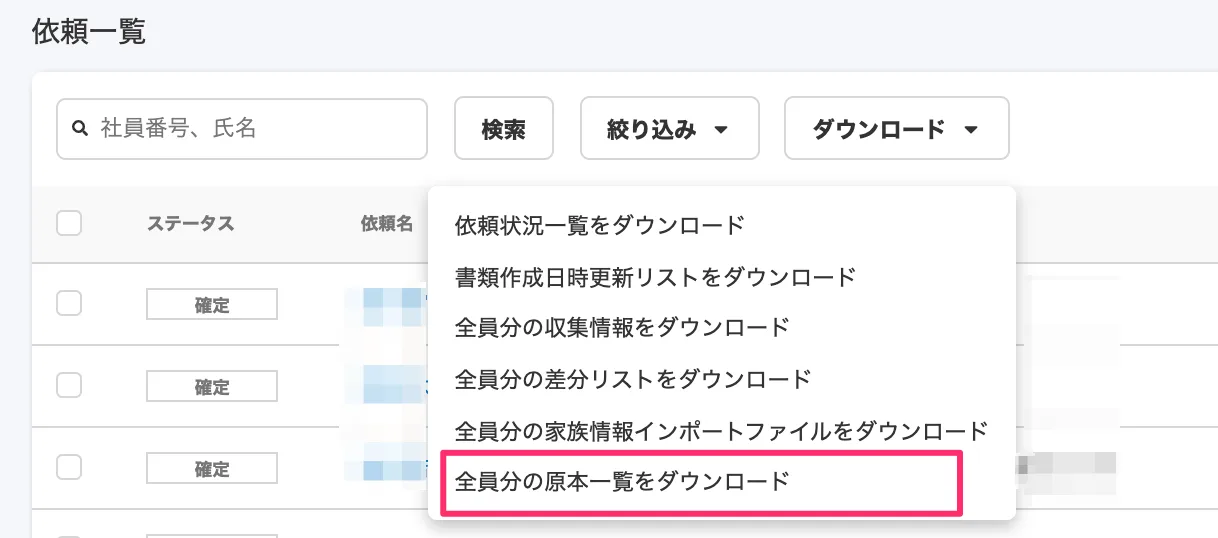

原本の到着有無をチェック

保険料控除証明書や住宅借入金の年末残高証明書、前職の源泉徴収票などの到着確認もこの時期から開始しています。

※ 昨年末時点では、リモートワークをするか出社するかについて、従業員の判断に任せられていたため、原本の提出は出社時に原本回収ボックスに投函、または郵送で受け付けていました。また、原本画像の提出があるものに限り、原本の提出期限は「年末まで」としています。

「提出予定の原本一覧のCSV」の出力もできますが、SmartHR社では従業員別に原本の到着管理をしていたため、別途管理シートを作成して運用していました。

▲「提出予定の原本一覧のCSV」のダウンロード方法

給与システム連携(12月上旬頃)

申告書のチェックが終わったら、いよいよ給与システムへのデータ連携です。

SmartHR社では、給与システムに「給与奉行」を使っているため、年末調整機能にある「給与奉行連携用のCSV」を使い、サクッと連携データを作成しました。

ただし、2020年版のSmartHRで対応できていない以下の対象者については、データ連携後に個別で補正しました。

- 住宅ローン控除の重複適用がある

- 他の所得者が控除を受ける扶養親族がいる(給与奉行への連携対象外)

- 前職情報が複数ある(給与奉行には、入力項目が1箇所しかないため)

これらの対象者は、申告書チェックの段階で事前に抽出し、個別補正を忘れないようにしっかりと管理していました。

他の給与システムをお使いのお客さまは「給与奉行連携用のCSV」を使えないため、各種「収集情報」をダウンロードし、給与システムごとに取り込める形に変換いただいているかと思います。この変換作業は、ミスが許されないため、どの給与システムであってもなかなかの時間を要します。検証期間をしっかりと確保するとよいでしょう。

おわりに

今回は、SmartHR社でのSmartHRのペーパーレス年末調整の使い方を紹介しました。

冒頭でお伝えしたとおり、企業の特徴によって適した使い方はそれぞれ異なるかと思いますので、「これが正しい使い方です!」というわけではありませんが、少しでも参考になれば幸いです。

SmartHRの年末調整は2021年もさらなるパワーアップを予定していますので、今後ともご期待ください!