違反時には行政指導や社名公表も。フリーランス保護法で必要な人事・労務の対応ポイント

- 公開日

目次

こんにちは!元SmartHR社員で開業社会保険労務士の岸本です。

昨年、2024年(令和6年)11月1日に施行されたフリーランス保護法については、すでにその対応を進めている企業も多いかと思います。

一方で、企業側でそのすべてに対し適切に対応することは容易ではなく、とくに2025年(令和7年)に入ってからは、同法の違反に対する行政指導や社名公表のニュースも見られるようになりました。

このように、フリーランスへの対応については、企業にとってもその重要性がますます高まってきていることは明らかです。あらためて本記事を通じて実務目線で役立つポイントを確認してみてください。

フリーランス保護法の概要と制定の背景

Point(1):「フリーランス保護法とは何か?」を理解しよう!

まず、フリーランス保護法とは? についてですが、2023年(令和5年)4月に成立した「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」の通称で、こちらの施行日が2024年(令和6年)11月1日となりました。

参考:「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」 - 厚生労働省

では、そもそもなぜこの法律が設けられたのか、その目的について、内閣官房ホームページのQ&Aで以下のように記載があります。

目的

本法では、

①取引の適正化を図るため、発注事業者に対し、フリーランスに業務委託をした際の取引条件の明示等を義務付け、報酬の減額や受領拒否などを禁止するとともに、

②就業環境の整備を図るため、発注事業者に対し、フリーランスの育児介護等に対する配慮やハラスメント行為に係る相談体制の整備等を義務付けています。

つまり、①「フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引適正化」と②「フリーランスの方の就業環境の整備」の2つを図ることがその目的といえますが、人事・労務の実務観点ではとくに②に注目すべきかと思います。

Point(2):関連する法令との違いを把握しよう!

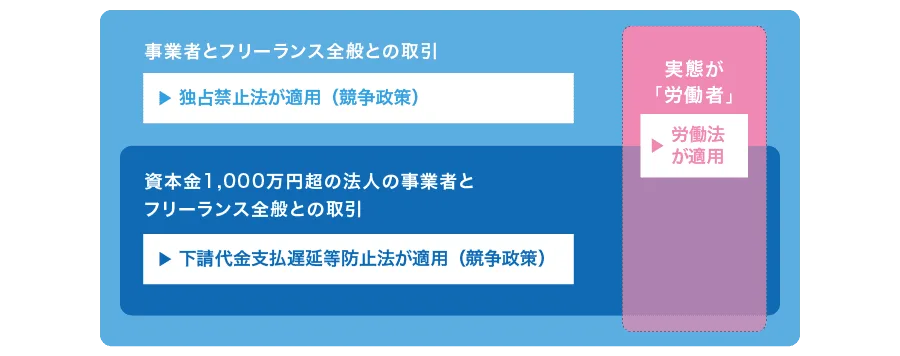

フリーランス保護法の対応を進めるうえで混乱しやすい論点として、「独占禁止法や下請法(下請代金支払遅延等防止法)、労働法との違い」が挙げられます。

この違いについては、下記の図をご覧いただくとイメージしやすくなると思います。

なお、フリーランス保護法とその他の法令との主な違いや関係性について、次のようにまとめてみました。

フリーランス保護法 | 独占禁止法 | 下請法 | 労働法 | |

目的 | フリーランスを保護するため | 公正かつ自由な競争を促進し、事業者が自主的な判断で自由に活動できるようにするため | 独占禁止法の補完法として、下請事業者に対する親事業者の不当な取り扱い(代金の支払い遅延や減額、返品等)を規制するため | 雇用契約の労働者を保護するため |

特徴 | 適用対象はフリーランス個人。下請法のような資本金要件の制限はなく、すべてのフリーランスが対象となる | 適用範囲が広い。取引全体が対象となる | 適用範囲を限定。一定の下請事業者に対する取引等が対象となる ※適用対象は「取引内容」と「取引当事者の資本金要件(1,000万円超の親事業者が対象等)」から決まる | 適用対象は労働基準法上の労働者。雇用契約ではない業務委託契約者は原則として対象外だが、労働者性が認められる場合には対象となる |

Point(3):自社内での対応状況や役割分担を関係部署間で再確認しよう!

企業における独占禁止法や下請法の対応については、社内の法務業務を扱う部署や担当者にて進めていることが多いと思います。

一方で、フリーランス保護法については、先ほど記載したとおりで他に関連する法令等も多いため、あらためて対応状況を確認しておくことも大切といえます。

そして、対応漏れや重複した対応のないように、担当する部署や対応範囲なども関係者間でしっかりと認識あわせして、周囲で協力・連携しながら効率的に進めていけるとよいでしょう。

フリーランス保護法の対象者と範囲

Point(4):対象となる取引内容や対象者、範囲の定義を確認しよう!

フリーランス保護法での対象者やその範囲について、定められている定義は以下となります。

(1)フリーランス保護法の適用対象

- 発注事業者からフリーランスへの「業務委託」(事業者間取引)

※事業者間(BtoB)における委託取引が対象であり、消費者との取引(BtoC)などは対象外となります。

(2)対象となる業務委託の取引内容

- 発注事業者がその事業のために、他の事業者(フリーランス)に「物品の製造・加工委託」「情報成果物の作成委託」「役務の提供委託」をすること

※業種・業界の限定はなく、発注事業者からフリーランスへ委託するすべての業務が対象です。

ちなみに、下請法では建設業法における建設工事は対象外ですが、フリーランス保護法は建設工事も対象となる等の違いがあります。

(3)対象となる事業者

フリーランス (業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの) | 発注事業者 (フリーランスに業務委託する事業者) | |||

特定受託事業者 | 特定受託業務従事者 | 特定業務委託事業者 | 業務委託事業者 | |

定義 | 業務委託の相手方である事業者であって、次の「1.」「2.」のいずれかに該当するもの 1.個人であって従業員(※)を使用しないもの※1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる従業員 2.法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの | 特定受託事業者である個人及び特定受託事業者である法人の代表者をいう (ハラスメント対策に係る体制整備等で対象となる定義) | フリーランスに業務委託をする事業者であって、次の「1.」「2.」のいずれかに該当するもの

| フリーランスに業務委託をする事業者 (フリーランスも含む) |

用語と定義がやや分かりづらい部分もありますが、下記の図をご覧いただくと全体像がイメージしやすくなると思います。

Point(5):各要件や定義に照らして、対象となるものがないか洗い出してみよう!

フリーランス保護法の対応が必要となりそうな対象の有無について、社内の関係者とも連携しつつあらためて洗い出して確認してみましょう。

とくに人事・労務観点では、すでに業務委託契約を締結しているうち、労働基準法上の労働者と判断されそうなケースがないかについても、この機会にあわせてチェックできるとよさそうです。

フリーランス保護法に関する実務対応

Point(6):対応すべき義務とその内容を確認しよう!

具体的に実務で対応すべき義務の内容についてですが、フリーランス保護法で定められているものは以下のとおりとなります。また、人事・労務の業務と関連性が高いと思われる項目には★をつけてみましたので、ぜひ参考にしてください。

対応すべき義務とその内容

(1)書面等による取引条件の明示

業務委託をした場合、書面等により、直ちに、次の取引条件を明示すること。

- 業務の内容

- 報酬の額

- 支払期日

- 発注事業者・フリーランスの名称

- 業務委託をした日

- 給付を受領/役務提供を受ける日

- 給付を受領/役務提供を受ける場所

- 検査完了日

- 報酬の支払方法に関する必要事項

下請法とは少し異なり、原則として発注事業者側の選択により書面ではなく、電磁的方法による明示も認められています。

(2)報酬支払期日の設定・期日内の支払

発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うこと。

※再委託の場合は例外あり(元委託支払期日から起算して30日以内のできる限り短い期間内)。

(3)禁止行為

フリーランスに対し、1か月以上の業務委託をした場合、次の7つの行為をしてはならないこと。

- 受領拒否

- 報酬の減額

- 返品

- 買いたたき

- 購入・利用強制

- 不当な経済上の利益の提供要請

- 不当な給付内容の変更・やり直し

(4)募集情報の的確表示

広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、

- 虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならないこと

- 内容を正確かつ最新のものに保たなければならないこと

が求められます。

(5)育児介護等と業務の両立に対する配慮 ★

6か月以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならないこと。

※6か月未満の業務委託についても、必要な配慮をするように努めなければなりません(努力義務)。

(6)ハラスメント対策に係る体制整備 ★

フリーランスに対するハラスメント行為に関し、次の措置を講じること。

- ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知・啓発

- 相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

- ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応 ほか

(7)中途解除等の事前予告・理由開示

6か月以上の業務委託の中途解除や、更新しない場合は、

- 原則として30日前までに予告しなければならないこと

- 予告の日から解除日までにフリーランスから理由の開示の請求があった場合には、理由を開示しなければならないこと

の遵守が求められます。

なお、上記(1)~(7)の対応義務については、すべての発注事業者が対象ではなく、対象区分が分かれているため、その点もご注意ください。

発注事業者の区分と対応義務の項目

発注事業者の区分 | 業務委託事業者 | 特定業務委託事業者 | 特定業務委託事業者 (※一定期間以上の業務委託) | 人事・労務の業務と関連性が高いと思われる項目 | |

区分の詳細 |

|

|

| ||

対応義務内容 | (1)書面等による取引条件の明示 | ● | ● | ● | |

(2)報酬支払期日の設定・期日内の支払 | ● | ● | |||

(3)禁止行為 | ● | ||||

(4)募集情報の的確表示 | ● | ● | |||

(5)育児介護等と業務の両立に対する配慮 | ● | ★ | |||

(6)ハラスメント対策に係る体制整備 | ● | ● | ★ | ||

(7)中途解除等の事前予告・理由開示 | ● | ||||

こちらも、全体像がイメージしやすいよう、下記の分かりやすい図をご覧ください。

Point(7):人事・労務面で整備済みの社内体制やツールを活用しよう!

とくに、上記で★をつけた(5)(6)については、われわれ人事・労務担当が従業員向けにこれまで進めてきた施策等とリンクする部分も多いといえます。

(5)育児介護等と業務の両立に対する配慮

育児・介護休業法等で定められている対応などのノウハウを活かすことで、必要な対応フローの整備や運用上での注意点をまとめた簡単なマニュアル作成、社内周知などを効率的に進められると思います。

(6)ハラスメント対策に係る体制整備

こちらについても、育児・介護休業法や男女雇用機会均等法、労働施策総合推進法などで進めてきた対応のうち、方針の策定・社内周知・啓発、相談窓口・運用など、すでにあるものを活用できると思います。

ちなみに、これらは情報管理やその対応も難しく、センシティブな内容でもありますので、それらを得意としている人事・労務担当が貢献できる部分も多いといえるでしょう。

また、最近では、外部ツールを用いて相談窓口の運用を効率化したり、その他にも便利なサービスが増えてきていますので、必要に応じて検討してみてはいかがでしょうか。

ぜひ、社内の法務担当やその他の必要関係者ともしっかりとすりあわせをしたうえで、企業としてより効果的な対応を効率的に進めていけるとよいでしょう。

Point(8):フリーランス保護法は違反行為に対しての罰則もあるので要注意!

これまで公開されてきたガイドライン等とは異なり、フリーランス保護法には違反時の罰則も設けられています。

フリーランスは違反と思われる行為に対して、行政側へその旨を申し出ることが可能で、申し出の内容に対して行政機関が報告徴収・立入検査などを実施し、発注事業者に対する指導・助言のほか、勧告を行ない、勧告に従わない場合には命令・公表もできます。

なお、命令違反には50万円以下の罰金もありますので、それらも認識したうえで、企業としての必要な対応を進めていけるとよいでしょう。

社名公表の例も…違反行為に対する行政指導の流れが加速

冒頭でも触れたとおり、2025年(令和7年)に入ってからは、フリーランス保護法違反に対する行政指導や社名公表がいくつか見られるように、フリーランス保護を強く推進していこうとする行政側の本気度も感じられる状況となっています。

直近での注目すべきニュースを次にまとめてみましたので、トレンドも意識しながら詳細を確認しておきたいところです。

(1)特定業種の45社に対して「初の行政指導」

2025年(令和7年)3月28日、公正取引委員会はフリーランス保護法の施行後初めて、フリーランスとの取引が多い業種である「ゲームソフトウェア業」「アニメーション制作業」「リラクゼーション業」「フィットネスクラブ」の事業者について、同法違反で45社に発注方法の是正など行政指導をしたと公表しました。

その主な内容は、「取引条件の明示義務(同法第3条)違反」と「期日における報酬支払義務(同法第4条)違反の恐れ」によるものでした。

(2)出版業界大手2社に対して「初の勧告」

2025年(令和7年)6月17日、公正取引委員会は「株式会社小学館」と「株式会社光文社」に対して調査を行ない、フリーランス保護法の「取引条件の明示義務(同法第3条)」と「期日における報酬支払義務(同法第4条)」の規定に違反する事実が認められたため、各社に対して勧告を行ない、社名公表しました。(株式会社小学館に対する勧告について|株式会社光文社に対する勧告について)

こちらも(1)の45社に対する行政指導の内容と同様で、同法第3条と第4条の違反に対するものでしたが、さらに同年6月25日には音楽業界大手の島村楽器株式会社にも第3条・第4条に加えて第5条(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)の規定に違反するとして、同社に対して勧告を行ない、社名公表しました。

これらの動きに共通するのは、「フリーランスへの業務委託機会が多い業界」かつ「その契約内容などは口約束であることが商慣習になっているような現状」に対する行政側の対応であり、今後ますます厳しい目で見られるようになっていくことの象徴的な出来事ともいえるでしょう。

実務に携わる方々にとっては、このようなトレンドを十分に把握・理解しつつも、それぞれの企業にとって進め方の優先順位もよく考慮しながら、速やかに適切な対応を進めていけるとよいのではないかと思います。

契約区分・働き方を問わず活躍できる環境づくりを!

これから働き方の多様化がますます進んでいくなかで、企業内でのいわゆるコーポレート業務についても、その担当範囲や役割はより柔軟性が求められる時代になってきたといえます。

今回のテーマに関しても、「フリーランスって、そもそも法務が対応するもの? それとも総務? 労務? 人事? 事業側?」といったように、企業内での対応者があいまいなまま、何となく放置されてしまう状態にもなりがちで、結果的に必要な対応が遅れてしまうこともあります。

そうしたことが起こらないように、ジョブディスクリプション(職務記述書)の作成などによる各担当者や部署の職務・対応範囲の線引きや明確化はしっかりと意識しつつも、必要にあわせて周囲メンバーとも柔軟に適宜連携できるような組織の構築が重要です。

また、人口減少による人材採用が困難な時代において優秀なフリーランスの確保はもちろん有効です。さらに広い視点での多様な人材を活かしたサステナブル経営の実現を目指すには、契約区分や働き方を問わずに活躍できる職場環境づくりが大切であることも間違いありません。

これらの対応を通じて、あらためてフリーランス個人の保護や社内の関係部署との連携強化などを見直すよいきっかけにもなるはずですので、ぜひポジティブに取り組んでいきましょう!