【実務で使えるテンプレート付き】育児・介護休業法改正、想定トラブルの回避ガイド

- 公開日

目次

2025年10月1日から改正施行された育児・介護休業法について、すでにその内容を把握されている人事・労務担当者の方も多いと思います。しかし、「実際に運用が始まったらどんな問題が起こるの?」「トラブルを未然に防ぐには?」といった不安を抱えているのではないでしょうか。

本記事では、育児・介護休業法改正に関する想定トラブルと、その対策方法について編集部が独自に解説します。柔軟な働き方を実現するための措置や、仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮などの際に起きうる課題をあらかじめ把握し、スムーズな制度運用を実現しましょう。

さらに、面談を実施する際や、会社として(具体的な措置や配慮への)対応が困難な場合の従業員コミュニケーションに使える実務テンプレートもご用意していますので、ぜひご覧ください。

育児・介護休業法改正、実務で使えるテンプレート(2点セット)

育児・介護休業法改正、実務で使えるテンプレート(2点セット)

本法改正の10月施行後、担当者の業務で発生する「個別の意向聴取・配慮」などに関する面談や、従業員コニュニケーションをスムーズに実施するため実務テンプレートです。

10月施行で想定される「3大運用トラブル」

2025年10月1日施行は大きく分けて次の2つです。

(1) 育児期の柔軟な働き方を実現するための措置等

(2) 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

改正施行に先駆け、弊社実施のアンケートをもとに制作した記事では、以下のような運用トラブルを懸念する声が聞かれました。

- 制度選択のミスマッチ→

「弊社は飲食店の運営をしているため、店舗従業員のテレワークは基本的には不可能なため、どう対応していくか検討の余地がある」 - 個別対応に伴う工数ひっ迫→

「担当の手間がかなり増え、人手不足をとても感じます。なかなか人を増やしてもらえない部署でもあり、今後どう運用していくかは悩みどころです」 - 情報管理のトラブル→

「対象者の情報を効率的に集め保管することに課題を感じる」

※「」内は上記のアンケート記事より抜粋(原文ママ)

これらの運用トラブルについて、考えられる例と、その回避ポイントについて編集部が独自に解説します。

トラブル(1):制度選択のミスマッチ

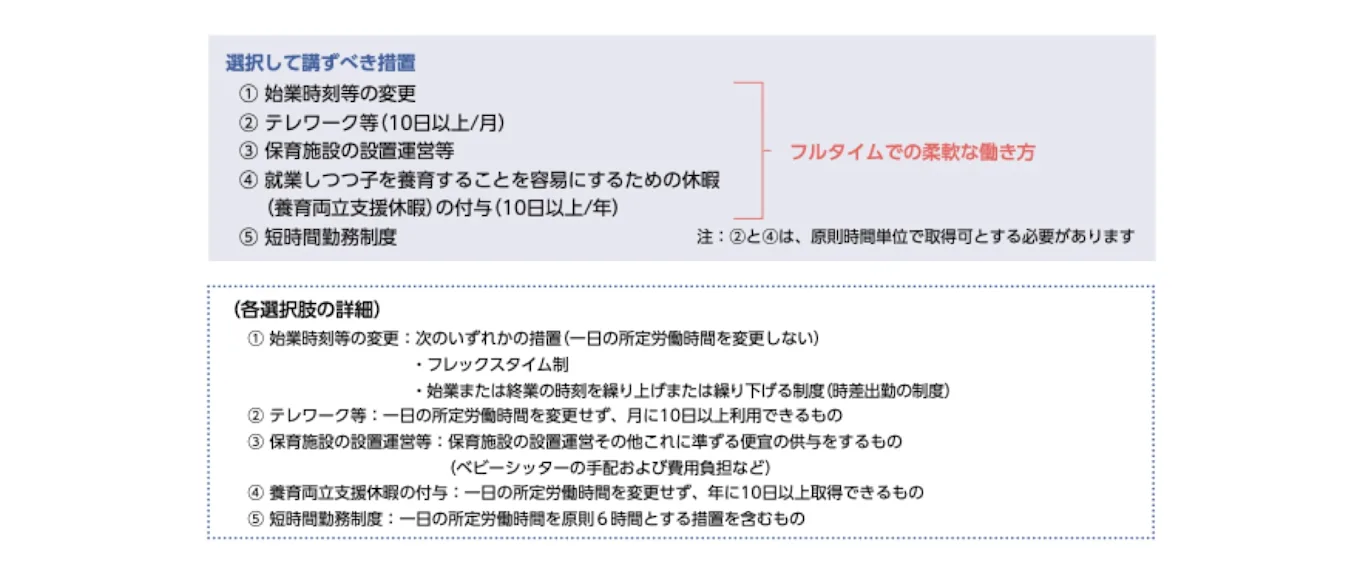

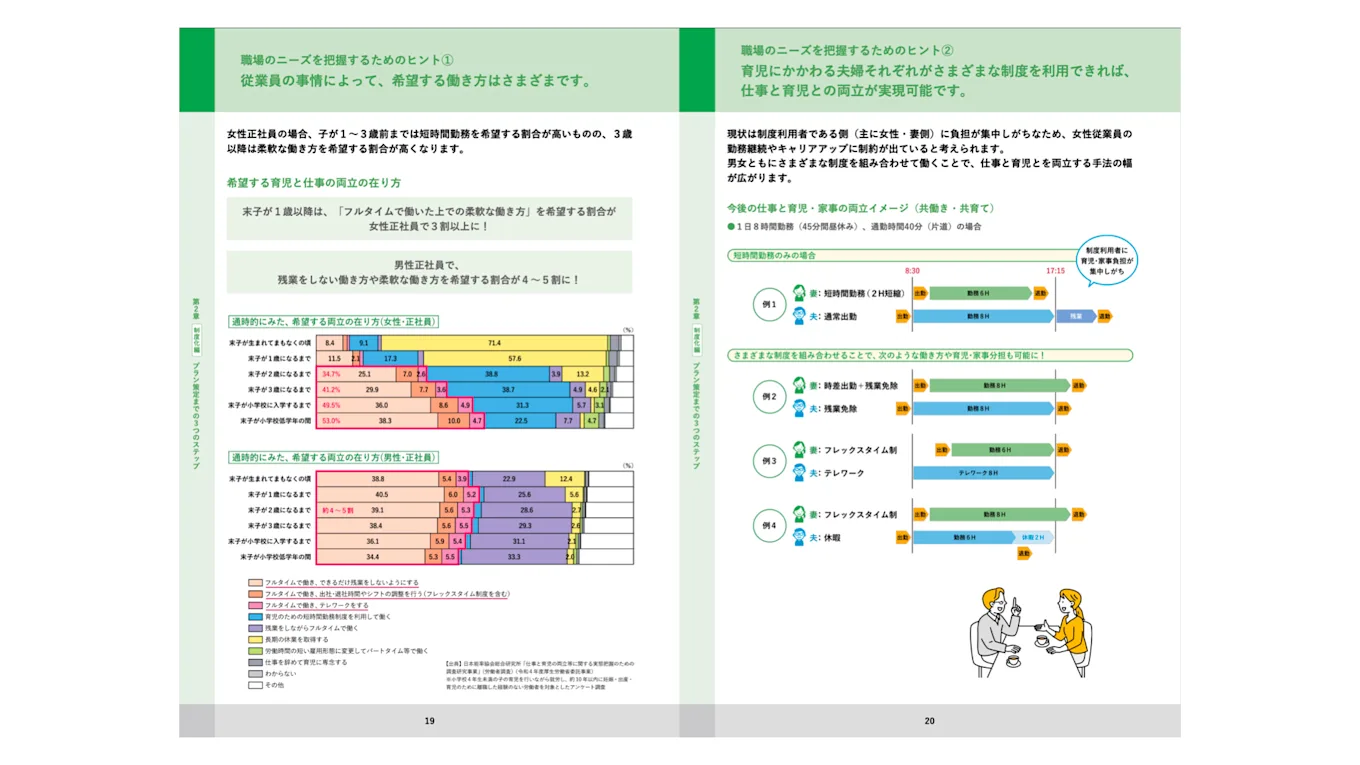

育児期の柔軟な働き方を実現するための措置として、事業主は5つの措置のなかから2つ以上を選択して講じなければいけません。

しかし、自社や現場の実情を十分検討せずに制度を選択してしまい、後から「現実的ではない制度」になってしまうケースが予想されます。

現実的ではないケースになる例

- 製造業や小売業※でテレワークを選択→現場で働くスタッフは利用できず、本社や間接部門の社員のみが恩恵を受ける不公平感が発生

- 保育施設を単一拠点に設置→本社や特定拠点の近くに設置しても、ほかの拠点や現場の従業員が使いづらい。また、企業主導型保育事業には助成金があるものの、運営体制の構築や専門知識が必要

- 養育両立支援休暇を無給で設定→法的には問題ないが、無給の場合は実際に取得しづらく、形骸化

- 短時間勤務制度のみを選択→「フルタイムでの柔軟性」を求める声に応えられず、制度の魅力が半減

※業種名はあくまで例で、記載したもの以外の業種も考えられます

回避するためのポイント

制度選択の前に、以下の観点から社内の状況を整理しましょう。

- 従業員構成の分析:正社員・非正規雇用者の比率、年齢層、子育て世代の人数

- 業種特性の考慮:現場作業の有無、顧客対応の必要性、現場における安全管理の重要度

- 既存制度との整合性:現在の勤務制度(労働時間、休日、働く場所)との重複や相乗効果

- 運用リソースの確認:人事・労務担当者の工数、管理職の対応キャパシティ

過半数労働組合等からの意見聴取などで、実際に子育てをしている従業員の声を積極的に聞いて、より実効性のある措置を選択しましょう。また、厚生労働省で「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」を公表しているので、参考にしてください。

また、従業員へのヒアリングについて、社会保険労務士がわかりやすく解説した動画もございますので、ぜひご覧ください。

トラブル(2):個別対応に伴う工数ひっ迫

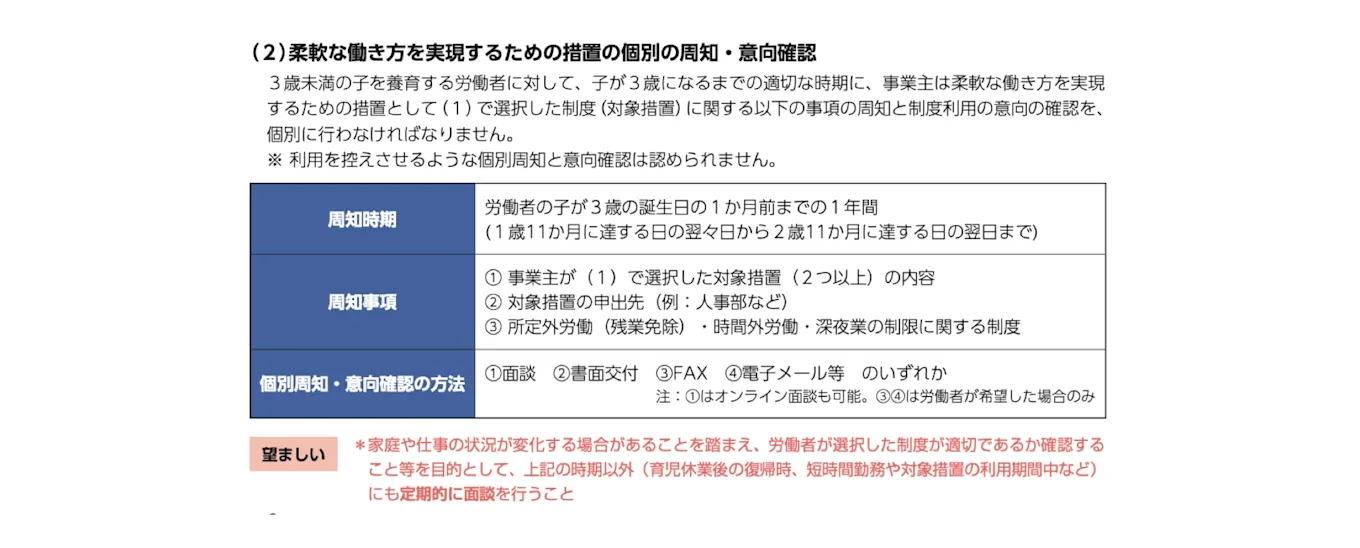

10月施行では、柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認や、仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が義務化されます。

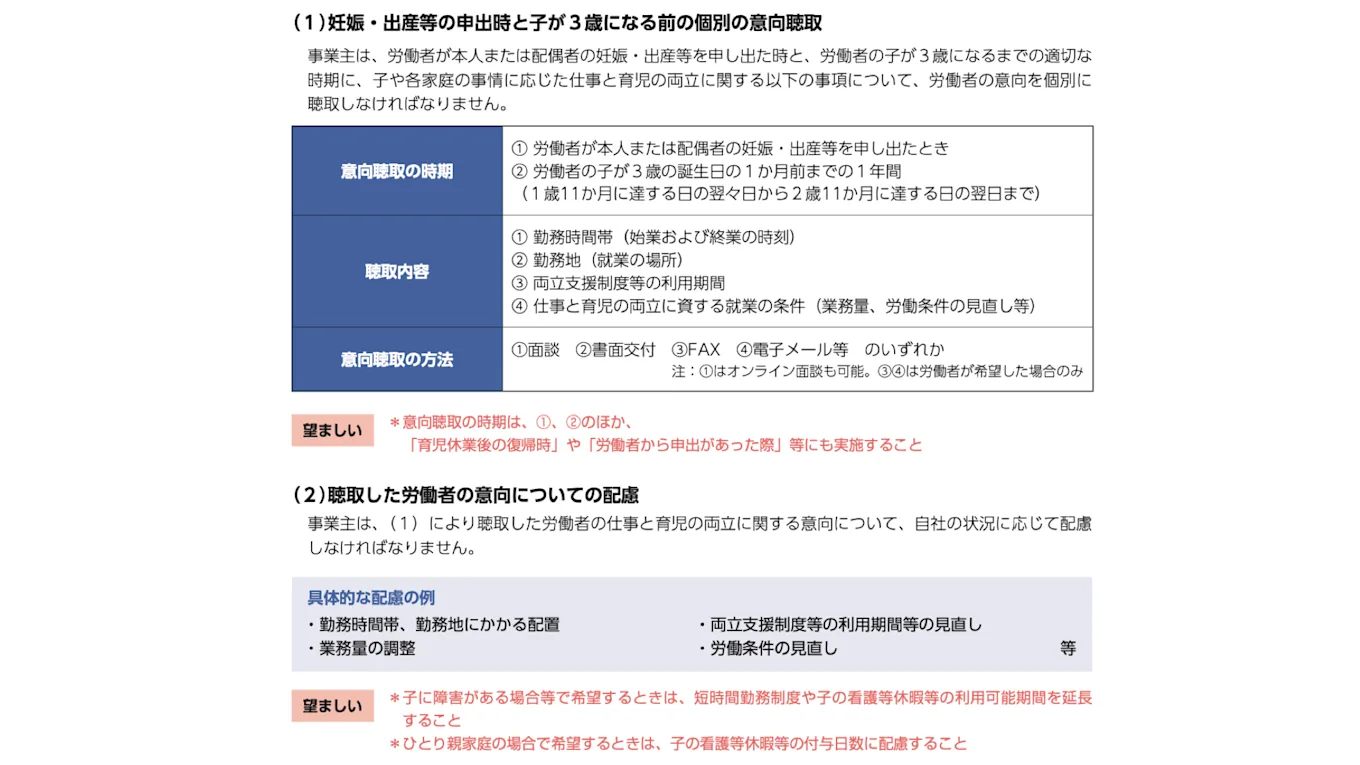

周知時期、周知事項、個別周知・意向確認の方法について(出典:厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 令和7(2025)年4月1日から段階的に施行」P4)

意向聴取の時期、聴取内容、意向聴取の方法、具体的な配慮について(出典:厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 令和7(2025)年4月1日から段階的に施行」P5)

そして、この個別対応が大きな負担となるケースは想像に難くありません。

担当者の負担が増加する例

- 面談対象者が想定より多い→人事・労務担当者1人では対応しきれず、ほかの業務に支障(書面交付やそのほかの方法でも、基本は個別対応になるため工数がかかる)

- 個別に意向聴取したが、各所調整のうえで「対応できかねる」回答が増える可能性も→対象者はどうしても期待感をもってしまうため、慎重なやりとりが求められる

- 記録・管理が煩雑→誰がいつ何を聞いたか把握できず、コミュニケーションの重複や漏れが発生

回避するためのポイント

対象者数を事前にシミュレーションし、対応体制を整えましょう。

- 対象者数の予測:妊娠・出産の申出があった従業員、3歳になる前の子を育てている従業員数を把握

- 実施方法の使い分け:全員を一律に面談するではなく、書面交付も視野に入れて適切に個別対応する

- 期待値のコントロール:面談などの個別対応時には「社として検討する」という姿勢を明確にしつつ、やる・やらないの即答や明言は避ける

- 記録システムの準備:面談記録のテンプレート化、次回の面談時期のアラート機能

なお、面談実施時に使えるテンプレートや、とくに措置を講じられない場合に使える従業員とのコミュニケーションテンプレートをのちほど用意していますので、あわせてご覧ください。

育児・介護休業法改正、実務で使えるテンプレート(2点セット)

育児・介護休業法改正、実務で使えるテンプレート(2点セット)

本法改正の10月施行後、担当者の業務で発生する「個別の意向聴取・配慮」などに関する面談や、従業員コニュニケーションをスムーズに実施するため実務テンプレートです。

トラブル(3):情報管理のトラブル

一連の個別対応などで集めた従業員情報を、適切に管理・運用するのも今回の法改正で人事・労務担当者に求められます。

情報管理におけるトラブルの例

- 対象者の把握ミス→子の看護等休暇の対象が「小学校3年生修了まで」に拡大したが、現在の対象者を正確に把握できていない

- 情報の分散管理→面談記録、制度利用状況、従業員の家族情報が各所に散在し、一元管理できない

- 古い情報による混乱→法改正前の情報が社内システムやドキュメントなどに残り、従業員が旧制度の内容で理解している(本法改正の内容が正しく行き届いていない)

回避するためのポイント

情報の一元管理や、確実な更新フローの構築が重要です。

- 従業員情報の整備:対象となる従業員の子の年齢や配偶者の就業状況など、制度の利用に関わる情報を定期的に更新する

- システム活用の検討:SmartHRなどの労務管理ツールで従業員データを一元管理する

- 情報更新フローの確立:法改正に伴う情報の社内展開や、古い情報の削除などの手順を担当者間で確認する

情報管理のトラブルには、さまざまな示唆があります。

たとえば、運用開始後1か月目に想定より従業員からの申請やお問い合わせが多い場合、人事・労務担当者のリソースがひっ迫していないか、対象者への対応に統一性があるかなどをチェックしましょう。また、逆に申請やお問い合わせがない場合は、法改正の情報がうまく周知されていない、または利用しにくい空気感が社内や現場にないかなどに気を配ってください。

個別対応の判断に迷うケースと対応基準

面談や書面交付で個別対応した従業員から要望を受けた際、「どこまで対応すべきか」「何を基準に判断すればよいか」迷うケースが必ず出てきます。ここでは、よくある要望パターンと検討すべき事項をチェックリストで紹介します。

※以下のチェックリストは、本記事の作成にあたって標準的な内容を含めたものです。貴社で独自のものを制作する際は、顧問社労士に相談するなどのうえ適宜、加筆・修正ください

「勤務時間帯の要望」への判断基準

ケース1(出社の場合):「朝7時始業にしてほしい」

検討すべき要素のチェックリスト:

✅ 朝7時から対応できる管理者はいるか?

✅ セキュリティシステムの稼働時間は対応しているか?

✅ 安全管理上の問題はないか?

✅ ほかの従業員への公平性は保てるか?

✅ 顧客対応が必要な業務で営業時間外ではないか?

ケース2(リモートの場合):「早朝・深夜勤務を認めてほしい」

検討すべき要素のチェックリスト:

✅ 労働時間の適切な管理は可能か?

✅ チームメンバーとの連携に支障はないか?

✅ 顧客対応やメンテナンス時間と重複しないか?

✅ 長時間労働につながるリスクはないか?

✅ 万一、トラブルがあった際の連絡フローが整っているか?

「勤務地の要望」への判断基準

ケース3:「転勤を避けてほしい」

検討すべき要素のチェックリスト:

✅ 要望にあたって、やむを得ない事情※があるか?

✅ 現在の勤務地に、新たな働き方での受け入れポジションはあるか?

✅ キャリア形成への影響をどう説明するか?

✅ 地域限定職などの制度活用は可能か?

✅ ほかの従業員との公平性は保てるか?

※厚生労働省「令和6年改正育児・介護休業法に関する Q&A (令和7年9月 24 日時点)」によると、「労働者の子に障害がある場合や、医療的ケアを必要とする場合」は対応が望ましいと記載されています(当該資料P28参照、以下ケース4〜6も同様)

ケース4:「フルリモート勤務にしてほしい」

検討すべき要素のチェックリスト:

✅ 要望にあたって、やむを得ない事情があるか?

✅ フルリモート可能な業務内容か?

✅ セキュリティ上の課題はクリアできるか?

✅ チームマネジメントに支障はないか?

✅ 顧客対応で直接面談が必要な業務はないか?

「業務量・労働条件の要望」への判断基準

ケース5:「業務量を減らしてほしい」

検討すべき要素のチェックリスト:

✅ 要望にあたって、やむを得ない事情があるか?

✅ 業務の標準化・分担は進んでいるか?

✅ 繁忙期のサポート体制は構築できるか?

✅ ほかのメンバーへの負荷増大は許容範囲か?

✅ 顧客やプロジェクトへの影響は軽微か?

ケース6:「出張をなくしてほしい」

検討すべき要素のチェックリスト:

✅ 要望にあたって、やむを得ない事情があるか?

✅ オンライン商談・会議で代替可能か?

✅ 重要案件でほかのメンバーによる代行可能か?

✅ 現地調査や設置作業など物理的対応は不要か?

✅ 顧客との関係維持に支障はないか?

運用をスムーズにする実務テンプレート

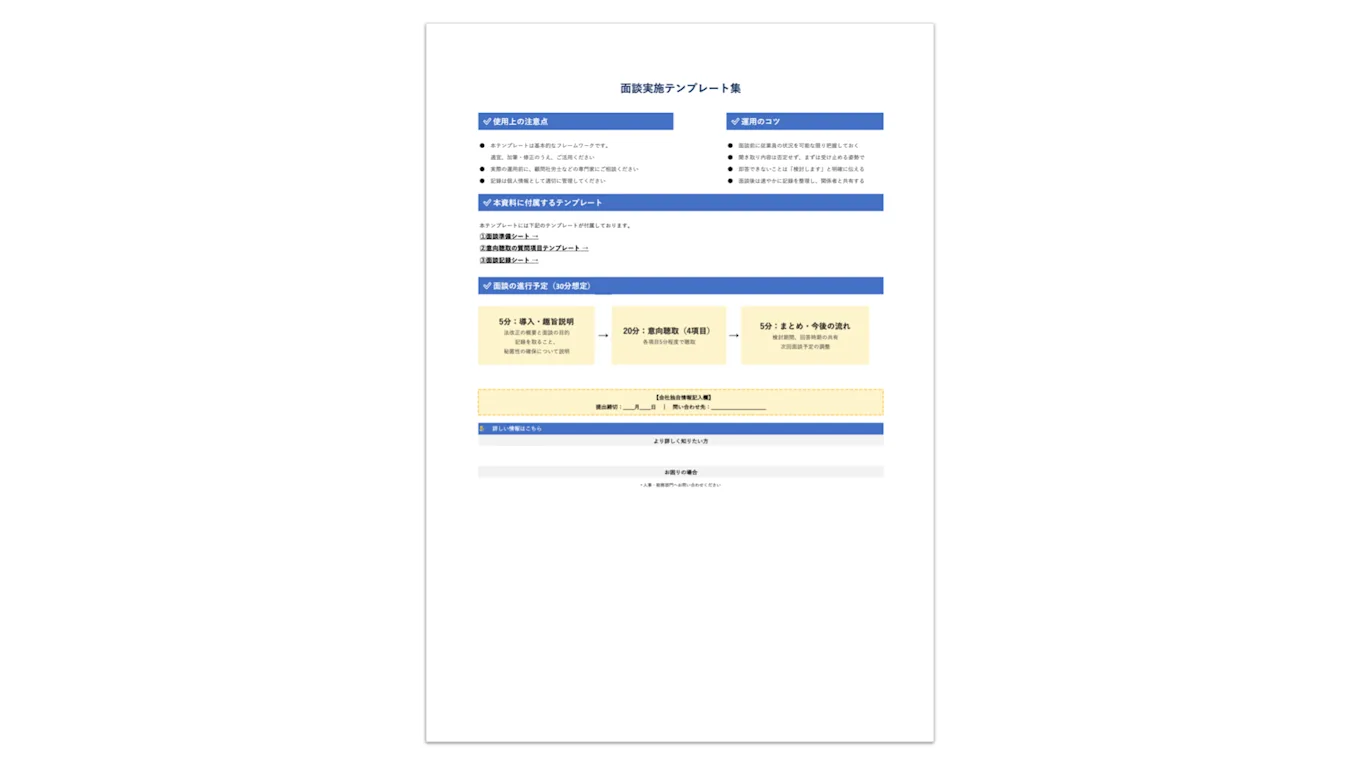

先述したように、本法改正では面談記録のテンプレート化や、実際に措置を講ずるかどうかの従業員コミュニケーションが重要になります。そこで、実務に役立つテンプレートを2点用意しました。

面談実施時に使えるテンプレート集

効率的で漏れのない面談を実施するためのテンプレート集です。

- 面談準備シート

- 従業員の基本情報(子の年齢・人数、配偶者の就業状況)

- 現在利用中の制度(短時間勤務、子の看護等休暇など)

- 勤務状況(勤務時間、勤務地、業務内容の特徴)

- 面談の進行予定(30分の場合:導入5分、聴取20分、まとめ5分)

- 意向聴取の質問項目テンプレート

- 勤務時間帯について:「現在の勤務時間について、お子様の状況にあわせて変更のご希望はありますか?」

- 制度利用期間について:「現在利用中または今後利用予定の制度について、利用期間のご希望はありますか?」

- 勤務地について:「勤務地について、お子さまの状況にあわせた変更のご希望はありますか?」

- 就業条件について:「業務量や労働条件について、お子さまの状況にあわせた調整のご希望はありますか?」

- 面談準備シート

- 聴取結果の整理(4項目それぞれの要望内容と背景)

- 会社側の検討事項(対応可能性の初期判断、関係部署の確認事項)

- 今後の予定(回答予定日、次回面談予定、フォローアップ予定)

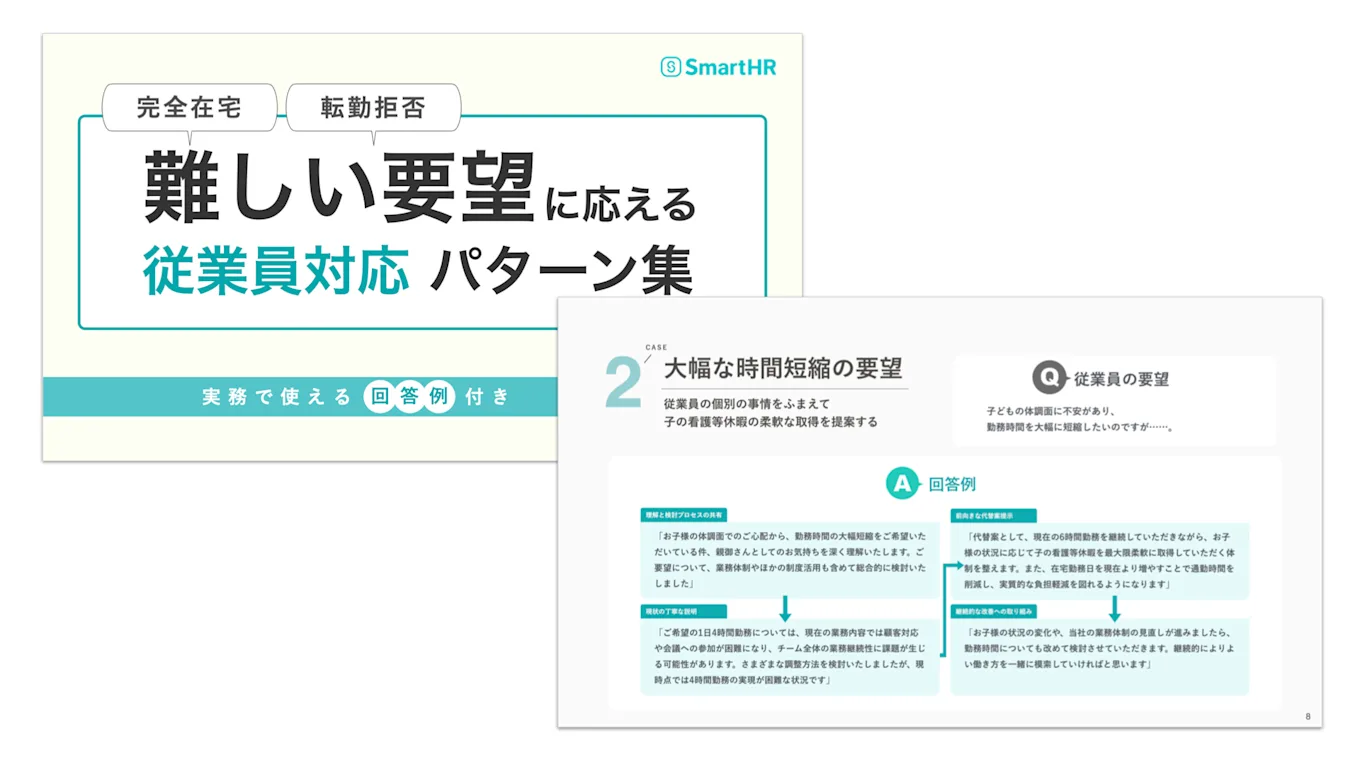

難しい要望に応える従業員対応パターン集

個別対応を経て、すべての要望に応えるのは現実的ではありません。仮に対応が困難でも、従業員と適切にコミュニケーションするためのテンプレートです。

- 基本的な伝え方の構造

- 理解を示す:相手の状況・気持ちを理解していることを伝える

- 現状を説明:なぜ希望どおりにできないかの理由を具体的に説明

- 代替案の提示:可能な範囲での代替案や段階的対応を提案

- 今後について:再検討の可能性や、継続的取り組みの姿勢を示す

- 文例サンプル

- ケース1:早朝勤務(7時始業など)の要望

- ケース2:大幅な時間短縮の要望

- ケース3:完全在宅勤務の要望

- ケース4:転勤回避の要望

- ケース5:大幅な残業時間削減の要望

- ケース6:出張回避の要望

- ケース7:多数の要望ですべてに応えるのが困難

紹介したテンプレートは以下でダウンロードできますので、ぜひ活用ください。

育児・介護休業法改正、実務で使えるテンプレート(2点セット)

育児・介護休業法改正、実務で使えるテンプレート(2点セット)

本法改正の10月施行後、担当者の業務で発生する「個別の意向聴取・配慮」などに関する面談や、従業員コニュニケーションをスムーズに実施するため実務テンプレートです。

※本テンプレートは基本的な考え方を示すものです。実際の対応前に、従業員に不利益なものになっていないか顧問社労士などの専門家に相談いただき、貴社の従業員に不利益な取り扱いにならないようご注意ください。

SmartHRの機能を活用するコツ

すでにSmartHRを導入している企業さまは、以下の機能を活用することで育児・介護休業法改正にかかる業務効率化が見込めます。

SmartHRの基本機能

文書配付の活用

- 「文書配付」機能を活用して、制度改正の周知を確実に全従業員に届ける

- 既読確認機能により、情報伝達状況を把握

- 部署別・雇用形態別での配付により、関係者に適切な情報を提供

申請機能の活用

育児・介護休業法改正10月施行をチャンスに変える視点

育児・介護休業法の改正対応は、たしかに人事・労務担当者にとって負担の増加を伴います。しかし、これをただ負担として捉えるのではなく、従業員との信頼関係を深める機会として活用する視点が重要です。

個別の意向聴取や配慮は、従業員一人ひとりの状況を深く理解し、その人にあった働き方を一緒に考える貴重な機会です。最初から完璧を目指す必要はありません。「改善し続ける仕組み」をつくり、従業員と共に育てていく姿勢が、持続可能な制度運用につながります。

今回紹介した想定される運用トラブルの回避術をふまえて、対応基準のチェックリストや実務に使えるテンプレートを自社の実情にあわせてカスタマイズしながら、スムーズな制度運用とより働きやすい職場環境を構築していきましょう。

お役立ち資料

育児・介護休業法改正、実務で使えるテンプレート(2点セット)

本法改正の10月施行後、担当者の業務で発生する「個別の意向聴取・配慮」などに関する面談や、従業員コニュニケーションをスムーズに実施するため実務テンプレートです。

<セット内容>

- 効率的で漏れのない従業員面談を実施するための「面談実施テンプレート集」

- 具体的な措置・配慮における「対応が困難な場合のコミュニケーションテンプレート集」