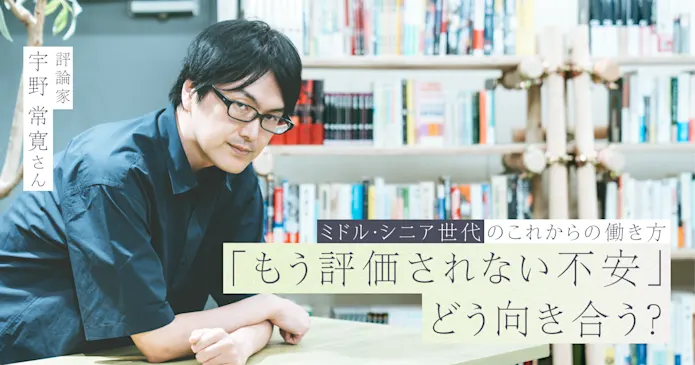

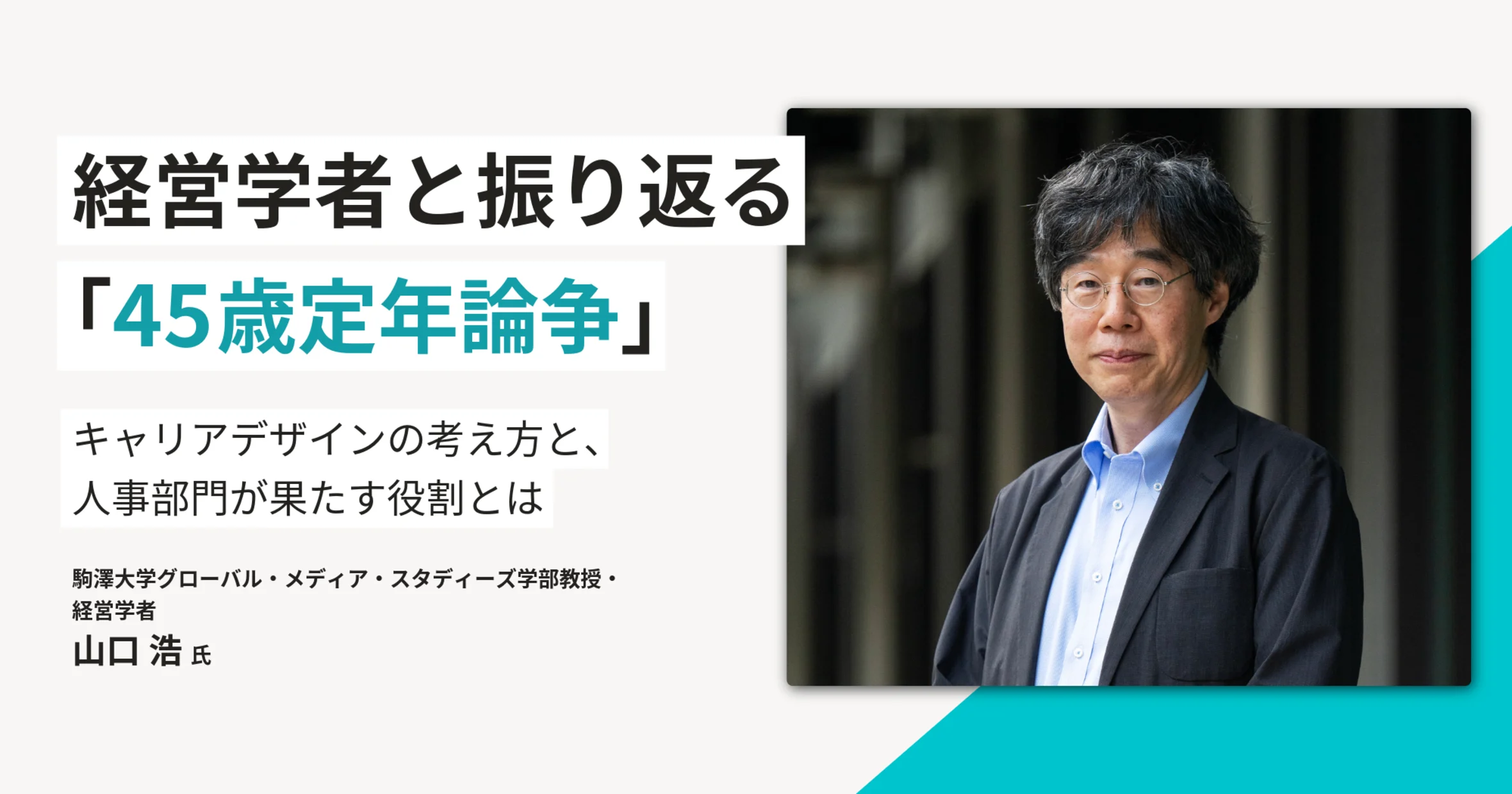

45歳定年論争から見えてきた、キャリアデザインの考え方と人事の役割

- 公開日

1963年東京都生まれ。損害保険会社勤務を経て、現在は駒澤大学グローバル・メディア・スタディーズ学部教授を務める。専門は経営学で、ファイナンス、リスクマネジメント分野のほかメディア・コンテンツビジネスに関する経営学科目を担当。「お金・法・情報技術の新たな融合」を主な研究テーマとしている。著書に『就活メディアは何を伝えてきたのか』(青弓社)など。

約4年前、サントリーホールディングスの新浪剛史社長(※役職は当時、以下同)の発言に端を発した「45歳定年論争」。じつはこの問いは、定年という制度にとどまらず、日本企業の雇用慣行や働き手のキャリア観、そして人事のあり方にまで根深く関わるテーマです。年齢で線を引くことの是非ではなく、人材をどう活かすかという仕組みそのものを考えるために、「45歳定年論争」が内包する複合的な構造課題を、経営学者の山口浩氏とともに読み解きます。

社会の活性化が45歳定年制の真の目的

新浪剛史社長が2021年9月、経済同友会のセミナーで「(定年を)45歳にすれば、30代、20代がみんな勉強するようになり、自分の人生を自分で考えるようになる」と「45歳定年制」の導入を提言し、大きな反響を呼びました。いま振り返って、先生はこの発言の趣旨をどう捉えていますか?

山口氏

これは日本経済の発展について議論する場での発言で、社会を活性化し成長の軌道に乗せるためには人材の流動化が不可欠であり、社員一人ひとりにも会社に依存しない姿勢をもってほしいという趣旨だと受け取りました。

現在の日本の労働慣行では、昇進しなくても年齢や勤続年数に応じて賃金を高める仕組みが色濃く残っています。このため、中高年社員の人件費が実際のパフォーマンスと乖離しがちであり、そうした人材を多数抱えることが企業の活性化を阻む一因になっていると考えられます。そこには、よく話題になる“働かないおじさん問題”もあります。だから、「若手社員の比率を高め、組織全体の人員構成を見直す必要がある」と。簡単に言えば、そのような問題意識に基づく発言だったのでしょう。

ただし、終身雇用や年功序列といった雇用慣行が多くの企業で続くなか、特定の企業だけで45歳定年制を導入すると、安定性に欠ける企業と見なされ人材確保が難しくなる。そのため、「日本全体で一緒に取り組もう」と呼びかけたのではないでしょうか。

労働者と企業の相反する立場が生んだ論争

45歳定年の提言は、2025年4月の高年齢者雇用安定法の改正によって65歳までの雇用確保が完全義務化、70歳までの就業確保が努力義務とされたのと逆行するようにも感じられます。

山口氏

それが、必ずしも逆とは言えないと思うんです。

「45歳定年制」というと制度のように捉えがちですが、おそらく法律を変えるというものではなく、雇用慣行に近いものです。法律で義務づけるのではなく、45歳を一つの区切りとする慣行が広まればよい。新浪さんはそうした期待を語っていたのではないかと想像します。

65歳定年制を維持しつつ、その途中に節目を設けるということですね。

山口氏

そのとおりです。45歳というタイミングで一度キャリアを見直すことで、企業側にとっては人材のリフレッシュにつながります。また、労働者にとっても働き方や生き方を見直すきっかけになるというメリットがあると思います。

しかし、経営者側からみれば、厳しい競争に勝ち抜くために、45歳で関門というかハードルを設けようという思惑があることは否めません。

仮にこの慣行が定着すれば、45歳前後のタイミングで大きな労働市場が形成されます。そこで労働者はシャフルされ競争が生まれると、キャリアアップや転職で“ジャンプ”できる人も出てくるでしょう。一方で、企業にとっては良い人材を確保できるかもしれないし、逆に良い人材が流出してしまう可能性もあるので、チャンスであり、リスクでもあります。

ただ、そうした競争で有利なのは一部の人だけで、大多数は不利な立場に置かれる可能性が高い。それまでの給与に見合う仕事を転職で見つけられる人は、ごく少数だと思うんです。

多くの人は、なかなか思うようなキャリアアップや転職ができないということですね。

山口氏

企業が45歳を一区切りにしたいと考える背景には、多くの場合、年齢とともにパフォーマンスが下がってしまうからです。では、実際そうした人材が労働市場に送り出されても、元の給与水準で雇おうとする企業がどれだけあるのかは疑問です。

働き方の多様化が進むのは社会として望ましいですが、収入まで多様化してしまうと困る人が多いという労働者側のシビアな現実もあります。

とくに45歳前後は、住宅ローンの返済や子どもの教育費などの経済的負担が、一般的には非常に大きくなる年代です。このタイミングで「新たなチャンレジを」と言われても、多くの人はなかなか踏み切れません。こうした現実と企業側の論理とのギャップが、45歳定年論争をこじれさせた理由の一つなのではないでしょうか。

労働者と企業の利害は必ずしも一致しないということですね。

山口氏

いまはグローバルな競争力が問われるのはもちろん、企業はさまざまな変革に直面しています。たとえば、AIの導入がさらに進めば、使いこなせる人材を現場に多く配置したいというニーズが高まるでしょう。けれども、中高年層にはなかなかそういった対応が難しいかもしれません。

また、近年では「ワークライフバランス」という考え方が広まっています。これまでの日本企業は、メンバーシップ型の雇用慣行のもとで、従業員が特定の職務だけでなく、必要に応じてさまざまな業務を引き受け、長時間労働によって企業の成長を支えてきました。つまり、労働需要の変化に働く時間を調整しながら応えてきたのです。

ところが最近では、働き方改革の影響もあってか、残業をよしとしない風潮が広まりつつあります。多くの社員がワークライフバランスを優先するようになれば、従来のやり方では日本企業の業績を維持・向上させるのが難しくなるでしょう。

ほかに企業が抱えている課題はありますか?

山口氏

4月の法改正で実質的に定年が延長されました。しかし、「その人たちにどう活躍してもらうのか」という問いに、企業側は明確な答えを出せずにいるのが現状です。新卒一括採用や年功序列型人事制度といった伝統的な雇用慣行に加え、日本には強い解雇規制があります。そこに定年延長が加われば、企業にとっては相当なプレッシャーになります。

実際に年齢構成の偏りが進み、高齢社員が組織にとどまり続ける一方、若手の採用や登用が進まなくなれば、組織全体のバランスが崩れてしまいます。何も手を打たなければ、結果として生産性が下がる事態に陥りかねません。

定年制の歴史とその背景

複雑な問題ですね。これはなにも最近始まったことではなく、もともと企業が構造的に抱えてきた課題でもあるのですね。

山口氏

はい。定年制とは別に、これまでも企業側が独自に年齢を基準にして、中高年社員を現場から段階的に外していく仕組みはさまざまな形で存在してきました。たとえば、関連企業への出向、早期退職制度、役職定年などが挙げられます。

また、45歳を一つの節目とする雇用の見直しについても、企業が個別に取り組んできた例は過去に散見されます。そのように、雇用制度の見直しや定年のあり方は、特定の企業や時代に限らず、継続的に議論されてきたテーマなのです。

歴史的には、定年制はどのような流れをたどってきたのでしょうか。

山口氏

定年という考え方の初期形態は19世紀末にさかのぼります。朝日新聞の1882年の記事は海軍が導入した下士官35歳定年制を報じています。ほどなく民間でも大手を中心に定年を設ける企業が出始めました。

当初の定年制は、江戸時代からの年季奉公10年の慣行が残るなかで、人材を長く引き留めておくことが目的でした。しかしその後、より長く勤めることが一般的になるにつれ、定年制は次第に一定の年齢で一律に退職させる制度としての色合いを強めていきます。

戦後は憲法で労働三権が保障され、労働組合運動がさかんになったこともあり、定年制は雇用を守るための慣行として定着していきました。

その後、さまざまな法整備が進んでいったわけですね。

山口氏

法律で初めて定年制が定められたのは、1986年に高年齢者雇用安定法が制定されたときです。このとき、60歳定年が努力義務として規定されました。

以後、平均寿命の延びや高齢化の進行にともなう公的年金の支給開始年齢の引き上げとあわせて定年年齢は段階的に引き上げられ、2025年4月からは、65歳までの雇用確保措置がすべての企業にとって基本的な義務となりました。

高い専門性をもつ人事が求められる時代

定年について、どのような制度が理想だとお考えですか?

山口氏

定年という一律のルールで「この年齢になったら退職しましょう」と区切る制度は、あまり望ましいものではありません。定年に頼らず、各自がキャリアを主体的に考え、自由に動ける環境を整えるべきだと思います。

現在の日本には「働きすぎはよくない」という風潮が強まっています。しかし、「もっと挑戦したい」と考える人には、より多くのチャンスが与えられるべきです。そして、その一つの手段が転職、人材の流動化だと考えています。

ですが、日本企業は人材の流動化を促すうえで、残念ながらまだ十分に環境を整備できていないのが現状です。そうしたなかで45歳定年制などと言っても支持はされないでしょう。

環境整備とは、具体的に何を指すのでしょうか?

山口氏

たとえば、新しい産業で働きたいと考える人がそれを実現するには、リスキリングの機会をもつことが重要です。しかし、現状リスキリングはほとんど個人任せで、企業側は「機会は提供します」とは言っても、仕事の負荷を軽減してくれるわけではありません。多くの人は、仕事のあとや休日など限られた時間を使って学ばなければならず、実際に学び直すのはかなり困難です。

また、転職しやすくするには、個々のもつスキルや能力を可視化する仕組みが不可欠です。ところが日本の企業には、そうした可視化、つまり個人のパフォーマンスを正しく評価する体制がまだ十分に整っていないのではないかと思います。

実話かどうかわかりませんが、しばしば語られるエピソードで、ある企業をリストラされた人が転職の面接で「何ができますか?」と尋ねられ、「部長ができます」と答えたという話があります。これは自身のスキルや能力を言語化できていない状況を典型的にあらわしたものといえます。

なぜそのようなことが起こるのでしょうか?

山口氏

日本企業ではこれまでメンバーシップ型雇用が主流で、成果や能力よりも所属や年次が重視され、チーム全体で結果を出せばよしとする傾向がありました。

そのため、個々の人材の能力を可視化し、強化して活かす「タレントマネジメント」はあまり重視されてこなかったのです。職務や役割が明確に分かれていないなかで、個人の能力や専門性を軸にした人材の評価や配置、育成という発想が根づきにくかったのだと思います。

こうした背景もあって、多くの企業の人事部門において、タレントマネジメントや、組織全体の人材を制度的・効率的に管理する「人的資源管理(ヒューマンリソースマネジメント)」の専門知識をもつ人材もまた育たなかったり、不足したりしているのではないでしょうか。

人材の流動化を進めるには、人事部門がさらに中心的な役割を担えそうですね。

山口氏

人事という仕事は、高度な専門性が求められる分野です。個々の人材の能力やパフォーマンスを正しく評価し、適正に育成・配置して組織の成長にとって極めて重要な役割を担います。

近年ではタレントマネジメントシステムのようなソフトウェアも導入され始めていますが、こうしたツールを効果的に活用するにも、それを使いこなす側の専門性を磨く必要があるのではないでしょうか。

さらに、AIの普及によって仕事のあり方や進め方が変わり、知的労働の価値が見直されつつあるなかで、「どのような人材が必要か」「どう育てるか」といった視点は、企業にとってこれまで以上に重要性を増しています。

そうした時代だからこそ、人事部門は人的資源管理の知識を深め、データに基づいた戦略的なタレントマネジメントを実践することが求められます。人材の流動化も45歳定年も、それを活かす戦略的な人的資源管理があって初めて企業の力となります。そしてそれは、多くの社員が自身のキャリアを折に触れて見直し自律的に選択していくことが合理的であるような状況があって初めて実現できるのです。そうなれば企業の競争力は高まり、ひいては日本経済全体の発展にもつながるのだと思います。

45歳定年論争からさまざまな側面が浮き彫りになってきました。最後に何かメッセージをお願いします。

山口氏

先ほど、人材の流動化という話をしましたが、そのさいに労働者にとって大事なことは、「自分がどういう生き方をしたいのか」だと思います。まさにキャリアデザインです。

キャリアデザインは“一生もの”であり、就職するときだけではなく、人生のさまざまな節目ごとに何度も繰り返し見直していくべきだと思います。

ですから、教育機関でもキャリアデザインについてしっかりと教えるべきですし、社会人になった後も折に触れ、自分自身のキャリアを見つめ直していく必要があります。実際に、その時々の自分や家族の状況、経済的な事情などでキャリアについての考えや人生設計も変わってくるものです。70歳定年が定着すると、45歳は多くの人が社会人になる20歳前後からのキャリアのなかでちょうど真ん中あたりになります。そうした意味でも45歳という年齢は、キャリアデザインにおいて大きな節目の一つになりうるかもしれませんね。

(取材・文/POWER NEWS編集部、写真/横関一浩)

お役立ち資料

従業員の能力を高めるスキルマップの作り方

この資料でこんなことが分かります

- スキルの可視化はなぜ重要?

- スキルの可視化に役立つ「スキルマップ」

- スキルマップの作り方