「対応して当たり前」から脱却。人事労務担当者が適切に評価されるポイント【目標例つき】

- 公開日

目次

人事労務担当者の業務は多忙を極めます。給与計算といった月々の定常業務はもちろん、新入社員の受け入れ・年末調整といったシーズナル業務や各種法改正への対応など、その内容はさまざまです。とくに人事労務を兼任していたり、少人数体制の場合は大きな負荷がかかることは想像に難くありません。

そんな状況でも、どこか「対応して当たり前」の業務と捉えられ、評価につながりにくいことに歯がゆさを感じる方も多いのではないでしょうか。本記事では「人事労務担当者の評価」をテーマに、適切な評価につながる取り組み例やマインドセットについて紹介します。

各種調査で見えた、人事労務担当者のホンネ

以下は2025年2月、SmartHRユーザーのコミュニティである「PARK」の参加ユーザー企業に向け、育児・介護休業法改正に関するアンケートを実施した際に寄せられた、あるユーザーさまの声です。

(前略)人事労務採用担当で、他にもすることがたくさんあるのに、このような改正により、業務量が純増し、かつ対応して当たり前、というのがつらいです。

※原文ママ

そのほかSmartHRの導入企業さまへのインタビューなどでも、「担当する業務が多く時間がない」「相談できる人がおらず不安」など、いわゆる「ひとり人事労務」と思われる方の人員不足に関する悩みもよく聞かれます。

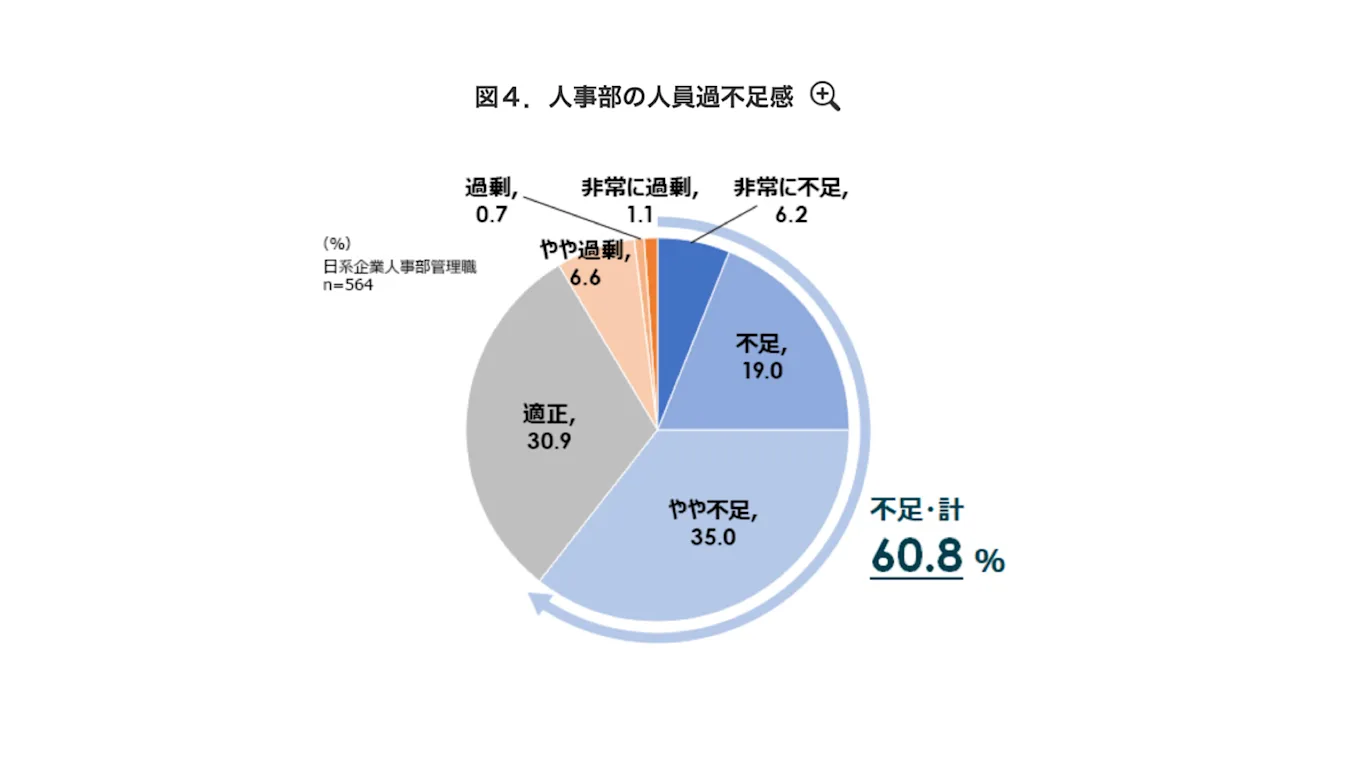

出典:パーソル総合研究所「人事部大研究」より

パーソル総合研究所が全国の就業者に調査をしたところ、「人事部の人員不足を感じている」と回答した企業は約6割に上りました。このことから、頻繁な法改正への対応、多様な働き方への制度整備など、人事労務担当者が担う役割は拡がる一方で、人手不足が深刻化していると読みとれます。

こうした状況のなか、人事労務担当者が適切に評価されるには、大量の業務をいかに効率的に進められるかが一つのカギとなります。

評価を左右する「目標設定」

前章では、ひっ迫するリソースの現状をお伝えしました。そうした状況下で、「対応して当たり前」のイメージを払拭し、人事労務として適切な評価を得るためには、達成後の状態や意義を具体的にした目標設定が重要です。

会社に目標管理制度がある場合はもちろん、制度が整備されていない場合でも、まずは自分自身で目標を設定するところからはじめてみましょう。目標を設定すれば、大量の業務に対して優先度が明確になり、限られた時間のなかで何に集中すべきかが見えてきます。

前提として、人事労務の業務は「会社の生命線」です。たとえば、勤怠管理・給与計算が適切に行われなければ従業員への給与支払いに支障をきたし、採用手続きが滞れば組織の成長に必要な人材を確保できません。また、労務管理が不十分だと働く環境が悪化し、離職率の増加につながる恐れもあります。

そうした定常業務を滞りなく実施することに加えて効率化し、さらにほかの部署にも還元できるような戦略的な取り組みができれば、人事労務担当者の存在感が増し、適切な評価へとつながるはずです。

業務効率化からはじまる改善ポイント

実際の目標設定でポイントとなるのが、「業務効率化」です。

日々の業務の生産性を上げるため、その取り組み自体も正当に評価されるべきものです。また、効率化によって生み出した時間を活用して新たな人事施策に取り組む環境を整備できます。

具体的にどのような業務効率化が考えられるか、以下4つの例をご紹介します。

1.問い合わせ対応の負担を軽減する

人事労務担当者が多くの時間を費やしている業務の一つが、従業員からの問い合わせ対応です。ある企業では、勤怠システムの説明を動画化したところ、問い合わせはほとんどなくなり、対応負担が激減したといいます。制度やシステムの使い方の説明会を実施して録画を残して共有するだけでも、問い合わせの大幅な減少が見込めます。

動画化が効果的な理由は、従業員が繰り返し視聴できるため自己解決しやすくなる点と、説明の質のブレが生じにくくなる点です。また、実際の画面を使用して操作の流れを紹介できると、より理解度がアップするでしょう。

さらに一歩進んだ取り組みとして、AIツールの活用も効果的です。社内規則やルールなどの情報をAIに学習させるだけで、基本的な問い合わせに自動で回答できるようになります。

2.紙書類の負担を軽減する

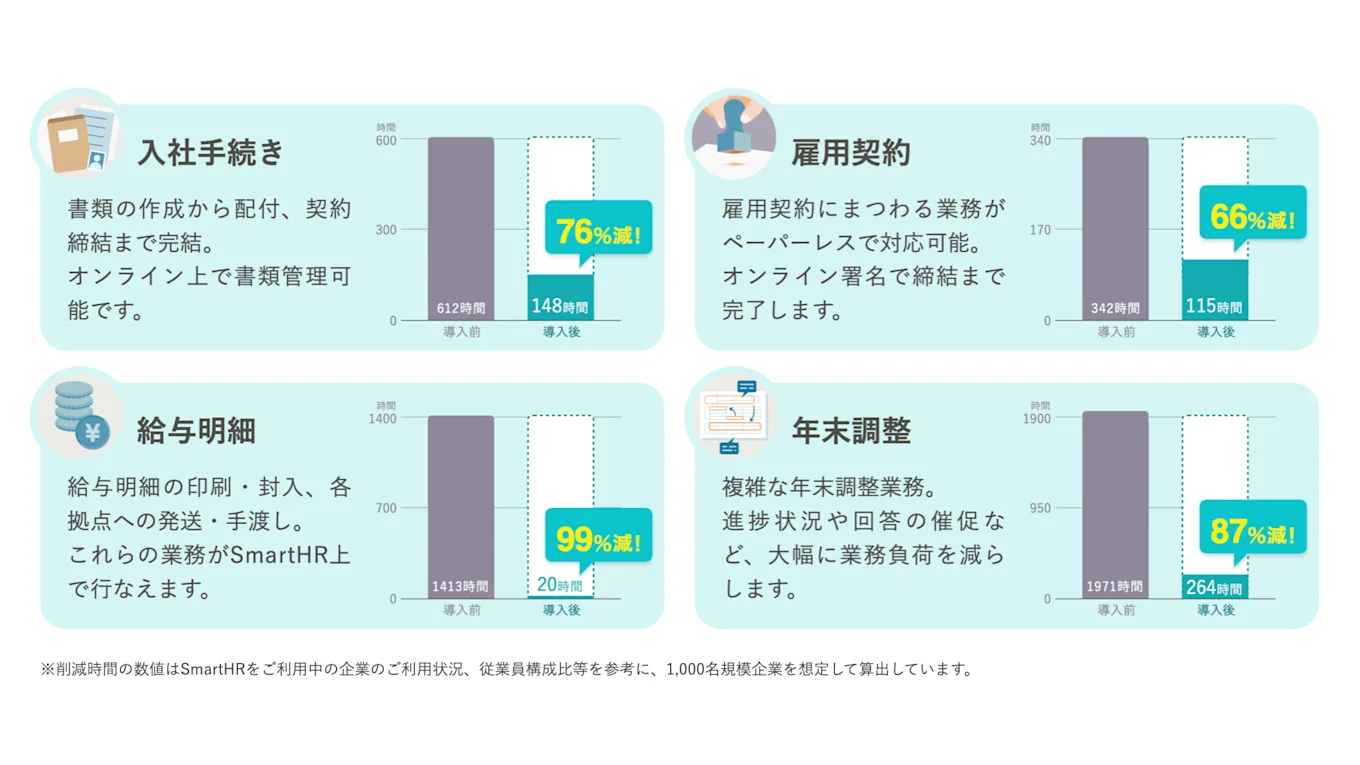

年末調整や雇用契約など、紙書類での運用は作成・収集・管理など非常に手間がかかります。人事労務システムを導入しペーパレス化することで、業務を大幅に効率化できます。たとえば弊社サービスである「SmartHR」を利用いただいた場合、雇用契約業務では、書類作成から契約締結までをオンラインで完結でき、約66%の業務削減効果が見込まれます(下図参照)。年末調整では、システム上で進捗管理や回答の催促が可能になり、約87%もの業務負荷削減が可能になります。

3.データ管理の煩雑さを解消する

身上情報や育休情報などの従業員データを表計算ソフトでバラバラに管理していると、転記などの手作業に多大な時間がかかり、人為的ミスのリスクも高まります。そこで人事労務システムを導入し、従業員データベースが整備できれば、人材配置の最適化や育成計画の策定、組織分析など、戦略的な人事施策を展開する基盤となります。

4.業務の選択と集中でリソースを最適化する

ときには「やらない」判断をすることも重要です。たとえば、月次など定期的に発生する定型の業務をアウトソースできれば、大幅な業務効率化が期待できますし、属人化解消といったメリットもあります。企業規模や人事部の体制をふまえて、アウトソースを検討するのもよいでしょう。

評価につながる目標設定の例

次に、人事労務担当者が適切に評価されるために、「業務効率化」と「戦略的な取り組み」に関する目標設定の例を、以下で紹介します。

定常業務の効率化と改善内容を数値化する

まず、定常業務の着実な遂行と改善を目標に含めましょう。基準を保つのは大変かつ工夫が必要であり、この努力は適切に評価されるべきです。目標設定では、業務改善のポイントを具体的に数値化することで、日常業務のなかでの工夫が可視化できます。

人事労務の業務は数値化が難しいものもありますが、工夫次第では可能です。たとえば、日々の業務時間を記録する習慣をつける方法があります。カレンダーに予定だけでなく、業務内容とかかった作業時間を記録しておくと、それぞれの業務にどれくらいコストがかかっているかを可視化し、目標設定や成果報告に活かせます。

定常業務効率化の目標例

- 従業員向けにFAQ動画を作成し、1次回答で完了する問い合わせ件数を30%アップさせる

- 労務相談対応の満足度85%達成

戦略的な+αの目標で組織貢献を示す

全社的なナレッジ共有セミナーの実施や部署をまたいだ業務フローの改善など、組織全体に影響を与える戦略的な目標も盛り込むのもよいでしょう。「自分だけの工数削減になっていないか」を意識し、「自分以外にもメリットがあるもの」を意識的に選び、実行することで、組織全体への貢献度が高まります。

中長期的な視点をもち、「これは長く継続できるか」「組織にとってメリットがあるか」という観点で目標を設定すると、持続可能で価値ある取り組みになります。なお、ここでも数値化を意識してみてください。

組織貢献につながる戦略的な目標例

- 制度を説明するセミナーを開催し、従業員の就業規則理解度を20%アップさせる

- 年末調整をシステム化し、ペーパーレス化実現や未提出者へのリマインドなどを自動化することで、従業員・労務担当者の作業時間を30%削減する

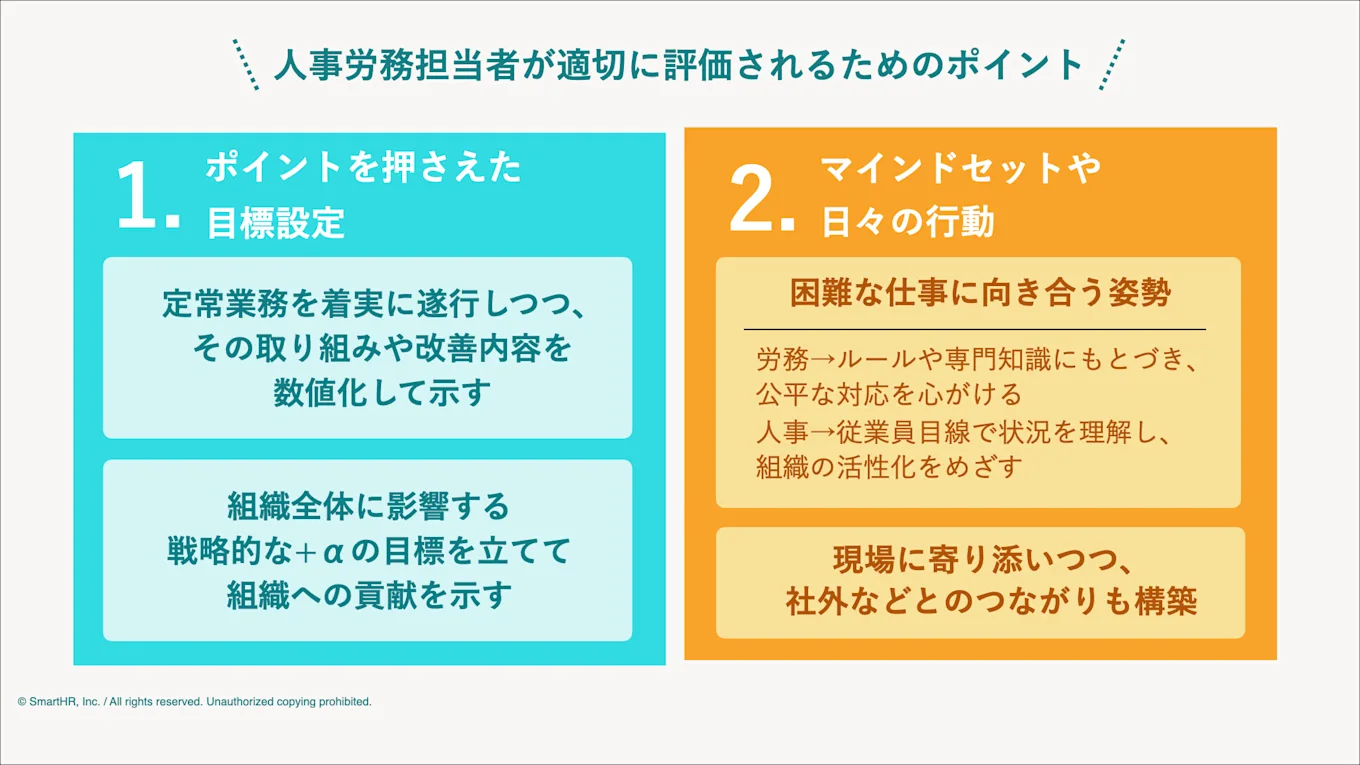

日々の業務で意識したいマインドセット

人事労務担当者が適切に評価されるには、目標設定と同時に、成果マインドの醸成や日々の行動も重要です。以下の記事よりマインドセットの見直しに役立つポイントを紹介します。

困難な課題に向き合うための人事・労務のスタンス

担当者レベルを超えた取り組みは心理的なハードルを感じやすいですが、人事労務担当者にはそうした課題と向き合う場面も多くあり、問題のルーツを理解する姿勢が求められます。

こうした困難な課題に対応するためには、人事と労務でそれぞれ異なるスタンスが求められます。人事では従業員と同じ視点に立って状況を理解したうえで支援し、従業員の成長や組織の活性化を目指した柔軟な対応が重要です。

一方、労務では個々のケースに寄り添いながらも、ルールや専門知識にもとづいた適切な解決策の提示が求められ、「全体最適」と「個別最適」のバランスを保ちながら、公平性を担保した対応を心がける必要があります。

また、人事労務担当者だからこそ見える会社や個人の変化を捉えたデータ分析から、各種施策の提案やルールを立案するのも重要です。そうした時間を生み出すためにも、前章「業務効率化からはじまる改善ポイント」で紹介したアプローチや、人事労務システムの利用や導入について検討してみましょう。

現場や社外との関係を強化する

人事労務担当者が評価を得るには、従業員に「現場の同志」として接し、困難なときこそ寄り添う姿勢が重要です。

とくに注意すべきなのは、各種法律や社内ルールをしっかりと伝えることを大前提としながらも、正論を押しつけるのではなく、現場に寄り添った伝え方を心がけることが大切です。具体的には、ルールの背景や目的を説明し、現場にとってのメリットを伝えることで、より理解と協力を得やすくなります。

また、より広い視野で効果的な打ち手を見つけるために、社外コミュニティへ参加したり他社事例を収集したりして、外部との関係を強化するのも有効です。加えて、可能であれば現場の声を定期的に聞いたり、現場のマネジメント層との定期的な対話を設けることで、施策がうまくいく、またはうまくいかない理由を考える際の俯瞰的な視点を得られます。

このように現場や社外との関係を強化することで、人事労務担当者の評価と成長へとつながります。

人事労務の業務がもつ価値をさらに高めるために

人事労務担当者は業務効率化をフックにしながら、ポイントを押さえた目標設定、環境づくりやマインドセットの醸成を実践することで、適切な評価を得られやすくなります。

なかでも、業務効率化に有効な人事労務システムによって構築された従業員データベースは、単なる情報管理ツールにとどまらず、次の施策を検討するための「見える化」を実現する基盤にもなります。たとえば、採用や退職の傾向分析、研修効果の測定、従業員エンゲージメントの可視化など、データにもとづいた施策が実行できれば、人事労務担当者としての打ち手を多くもてるようになるでしょう。

会社で働くすべての従業員にとって、「評価」は一筋縄ではいかない難しいテーマです。とくに、人事労務のようなバックオフィスの担当者にとっての評価は、本人やその上長はもちろん、そのほかに関連する部署など関係者全体の意識と行動を少しずつ変えていく必要もあるでしょう。

本記事では人事労務担当者が実践できる業務に焦点を当てた目標設定や評価について紹介しました。本内容を参考にして、人事労務の業務がもつ価値をさらに高めていっていただけると幸いです。

お役立ち資料

根拠のある人事施策をつくる3ステップ

この資料でこんなことが分かります

- 人事施策の課題

- データなき人事施策がもたらす、4つの「見えない危機」

- 根拠のある施策をつくり、コストを最適化するデータドリブン人事とは

- データドリブン人事を始める3ステップ