「熱中」と「依存」の境界線は?——精神科医が語る、ワーカホリックの正体と脱出法

- 公開日

目次

早稲田メンタルクリニック院長 精神科医

防衛医大卒。防衛医大病院、自衛隊中央病院、自衛隊仙台病院(復職センター兼務)、埼玉県立精神神経医療センター、薫風会山田病院などを経て、2018年より早稲田メンタルクリニックを開業。精神科医YouTuberでもあり、登録者数は令和6年4月時点で57万人を超える。オンライン上の患者会、家族会も運営。精神保健指定医、精神科専門医・指導医。

仕事に没頭するあまり、心身の健康や家庭生活を犠牲にする「ワーカホリック」。自分の認識では仕事に「熱中」しているだけのつもりでも、実はほとんど「依存」のレベルに達している……なんてケースも少なくありません。ワーカホリックはどうすれば自覚ができ、歯止めをかけられるのでしょうか?

今回は、そんな「ワーカホリック」の定義や向き合い方を学ぶべく、早稲田メンタルクリニック院長で精神科医の益田裕介氏にお話を伺いました。仕事依存に陥りがちなメンタル構造や、その背景にある脳の特性、そして不調に気づくための具体的な方法などについて、詳しく解説していきます。

※SmartHRでは、「"働く"を語る水曜日の夜」をコンセプトに、ポッドキャスト番組『WEDNESDAY HOLIDAY(ウェンズデイ・ホリデイ)』を配信しています。本記事は益田裕介さんがご出演された回をもとに制作しています。質問も含め、内容を再編集しています。

「熱中」と「依存」の境界線、実はほとんどない?

精神科医が考えるワーカホリック

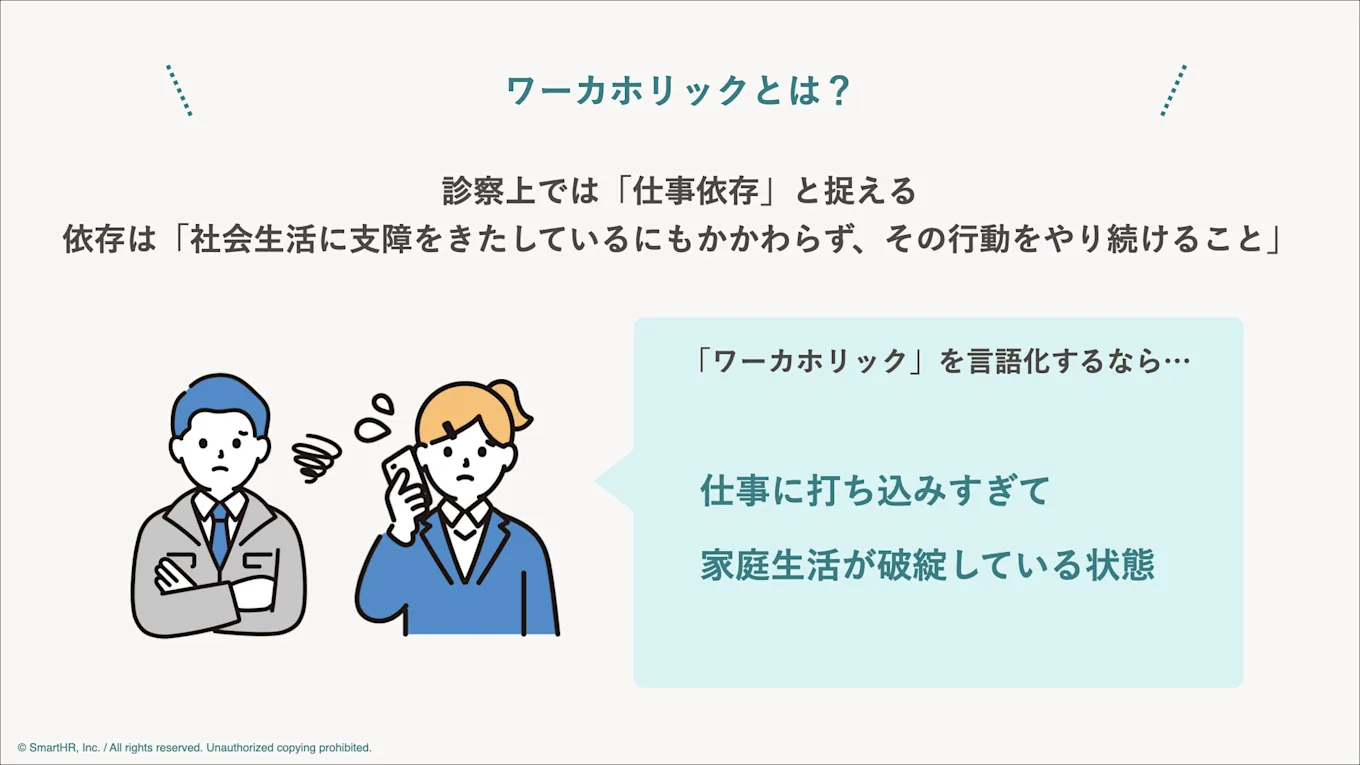

精神科医として使う「ワーカホリック」とは、どのような状態を指すのでしょうか?

益田さん

「ワーカホリック」自体は医学用語ではありません。診察上では「仕事依存」と捉えています。これは具体的な例を挙げると、仕事を優先するあまりパートナーとの喧嘩が増えたり、育児の時間を取らなくなったり、仕事のストレスで買い物をしすぎてお金が貯まらなかったりする状態を指します。

医学的な定義では、依存とは「社会生活に支障をきたしているにもかかわらず、その行動をやり続けること」とされています。それを踏まえて「ワーカホリック」を言語化するなら、「仕事に打ち込みすぎて家庭生活が破綻している状態」となりますね。

「熱中」と「依存」は脳科学的に区別が困難

仕事におけるポジティブな意味での「熱中」と、ネガティブな意味での「依存」の違いは、どのように捉えるとよいでしょうか?

益田さん

実は脳神経科学の観点から言うと、その二つの区別はほとんどつけられません。熱中も依存も、脳の働きとして見ればどちらも「本当は疲れているのに、それを感じにくい状態」であって、それがポジティブかネガティブかは、医学的には判断が難しい要素になります。

また、ここでいう「疲れ」という概念もかなり多義的です。人によってバイタリティの差が大きく、週7日働いても平気な人もいれば、週3日で疲れきってしまう人もいます。こういった体質的な虚弱さについて精神科でも病名がつきにくく、なかなか扱うのが難しいです。

熱中や依存についても、こうした体質差を踏まえると「どの程度から限界を超えて、破綻している状態なのか」は、やはり客観的に断定しづらいでしょう。外からワーカホリックに見えても、その人にとっては通常営業であることもあります。

私たちは臨床の現場で、「一人ひとりに特性があり、自分の当たり前は他者の当たり前ではないこと」を日々目の当たりにしています。こういった意識は、社会の常識として、これからもっと定着していってほしいなと感じています。

「長時間労働」の誘惑。なぜ現代人は働きすぎてしまうのか?

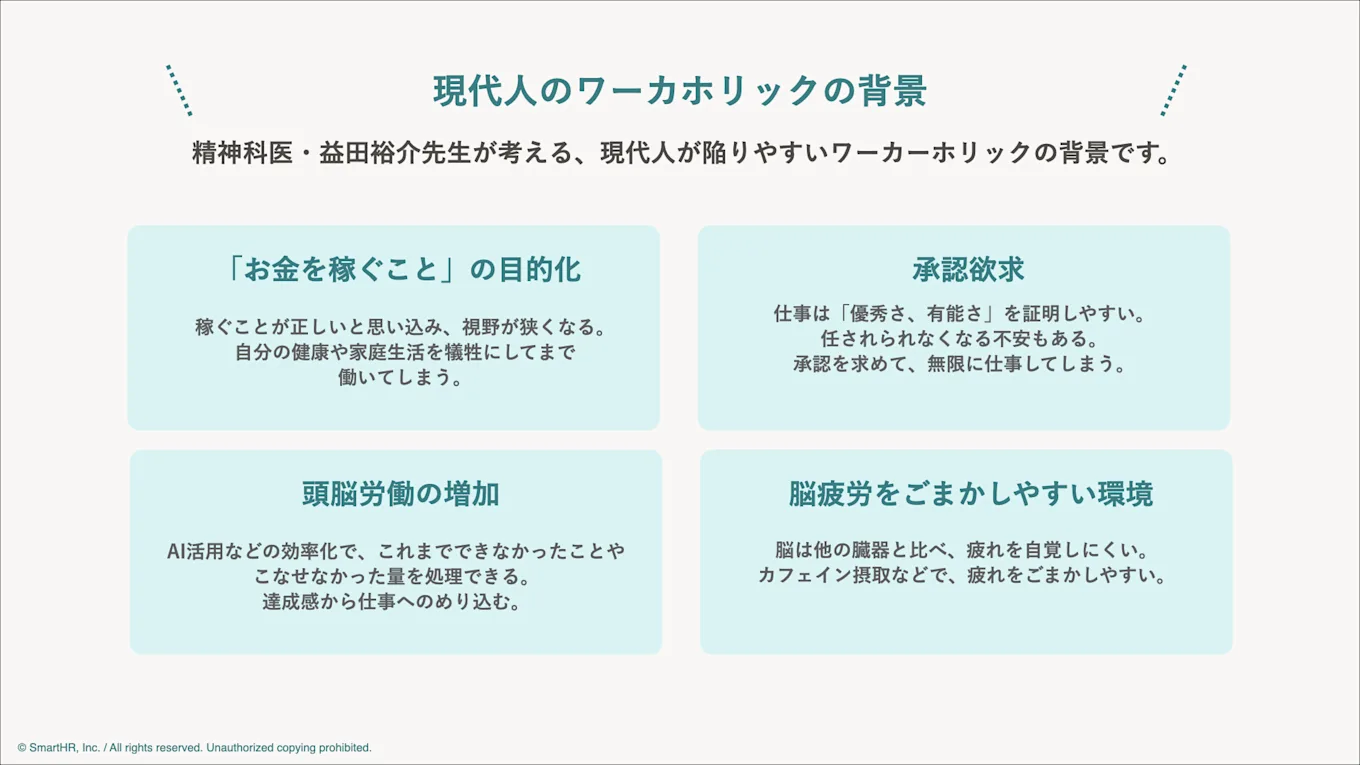

「お金を稼ぐこと」の目的化が招く、自己を見失う問題

ワーカホリックに陥りやすい現代人の背景には、どのような課題があるのでしょうか?

益田さん

個々に抱えている背景が違うので一概には断定できませんが、あくまで私個人の経験則としてお話すると、仕事依存と思われる患者さんと接していてよく感じるのは「お金を稼ぐこと」の目的化、つまりお金への執着の強さですね。お金を稼ぐことが無条件で正しいと思い込んでいる状態を、私は例えとして「お金教」と呼んだりしています。

お金を稼ぐのはいいことで、一生懸命に働いてお金を貯めておけば安心だ……そういう発想自体が悪いなんてことはありません。しかし、そこから「稼ぐこと」自体が目的化して視野が狭くなっていくと、自分の健康や家庭生活を犠牲にしてまで働きすぎてしまいます。

だから、「最近ちょっと働きすぎだな、最近疲れているな」と感じる方は、少し立ち止まって「自分は稼ぐこと自体に執着しすぎていないか?」と問いかけてみるとよいでしょう。経済的な余裕をもつことはもちろん大事ですが、やはり自分の体が一番の資本ですからね。そこを損ねるような行動に走らせている根っこにある要素には、しっかり疑ってかかるべきです。

「優秀さ」を証明しようとする承認欲求

世間ではまだまだ「人より多く働いているほうが立派だ」といった価値観が根強いように思います。益田さんはそうした労働が是とされがちな風潮について、どのように感じられていますか?

益田さん

医者の世界もそうですが、「しっかりと真面目に働かないといけない」というプレッシャーがありますよね。「仕事がある」というのは、つまり「誰かに任せられている、頼られている」ことでもあるので、ある意味で「優秀さ、有能さの証明」でもあるわけです。

だから仕事があると、私たちは承認を求めて、無限にそれをやろうとしてしまう。弱みを見せてそこから下りてしまうと、評価が下がって仕事がなくなってしまうかもしれない……という不安がつきまとうからです。そうした意識が、人々を長時間労働に向かわせているのでしょう。

また、昨今の職場では頭脳労働の割合が増えていることも、この傾向に拍車をかけています。仕事は家に持ち帰れるし、AIを頼れば効率も上がります。今までできなかったことができたり、こなせなかった量をさばけたりするようになって、気持ちがよくなってしまう。そうすると、どんどん仕事にのめり込んでいって……と、徐々に熱中から依存の領域に足を踏み入れてしまうわけです。

脳の特性とごまかしやすい環境

肉体労働だと、そのような状態にはなりにくいのでしょうか?

益田さん

肉体は疲れると、わかりやすく筋肉痛になったりして休息を強いられますからね。もちろん脳も臓器ですし肉体の一部ではあるのですが、腕や足などのほかの部位と比べると、疲れを自覚しにくいです。カフェインやアルコールなどの摂取やドーパミンの分泌によって、疲れをごまかすことも比較的簡単にできてしまいます。

ただ、繰り返しになりますが、脳も肉体と同様に疲れます。筋肉痛などわかりやすい状態にならないだけで、確実に疲労は蓄積していって、その人の許容量を超えた瞬間にポーンと燃え尽きてしまうんです。「脳は使ったら疲れるし、疲れたら必ず回復のための休息が必要だ」と、どうか覚えておいてください。

脳の疲れのシグナルを見逃すな!「5分瞑想」で状態をチェック

脳の疲れに自覚的になるには、どうすればよいでしょうか?

益田さん

自分の些細な不調や行動の変化から脳の疲れに気づけるとよいですね。「いつもより感情的になっている」「ジャンクフードばかり食べてしまっている」「いらないものを衝動的に買ってしまった」といった状態は、比較的わかりやすい黄色信号です。とくに疲れたときに出やすい行動は人それぞれに傾向があるので、自覚しておけるとブレーキもかけやすくなるでしょう。

脳の疲れ具合のチェック方法として、個人的にオススメしているのが「5分瞑想」です。やり方は簡単で、目を閉じて5分間深呼吸をするだけ。次第に心臓の動きも穏やかになって、お風呂に入っているようなリラックス状態になっていきます。ぼーっとしながら過去の楽しい思い出に浸れたりするので、5分以上でも難なく続けられます。

ただ、脳が疲れていたり何らかの不具合が起きていたりすると、瞑想しようとしても嫌なことばかり考えてしまって、5分間続けることが難しくなります。こういった状態は、かなり赤に近い黄色信号と言えます。事実として、精神的な疾患をもつ患者さんは5分瞑想ができない方が多いんです。

日々のリラックスとメンタルチェックをかねて、ぜひ入浴中や就寝前などに「5分瞑想」を取り入れてみてください。ちょっと5分できないな……となってきたら、長めに睡眠を取ったりして、しっかり脳を休ませてあげましょう。

リフレーミングは本質的ではない?

ストレスや不安を抱えたときに、視点や物事の枠組みを変えると突破口が見つかることがあると思います。「リフレーミング」についてはどのように考えていらっしゃいますか?

益田さん

一般的にリフレーミングとは「別の視点で物事を捉えること」を言います。よく引き合いに出されるのは、コップの水の例ですね。あるコップに入っている水を「これだけしかない」ではなくて、「こんなにもある」と捉え直したほうが生きやすくなる……というのが、リフレーミングの効果として語られています。

ただ、正直に言うと私はリフレーミングによる対処はあまり本質的だとは思っていません。認識を変えることで気持ちは楽になるかもしれませんが、それはどちらかといえば、一時的な気休めに止まってしまうことも少なくないからです。

それよりも私は「現実をフラットに直視すること」が大事だと考えています。多いとか少ないとかではなく、150ccの水は150ccだと受け止める。その事実にあまり感情を揺さぶられることなく、150ccをうまくやりくりしていく――そういう訓練をしていけるとよいですね。

自分の感情と向き合って、見失った「仕事の意味」を取り戻そう

「お金」や「承認」に囚われないために

先ほど、「稼ぐこと自体の目的化」がワーカホリックにつながるという指摘がありましたが、本来の「仕事をする意味」を見失ってしまった人たちにアドバイスをするとしたら、どんな助言ができますか?

益田さん

これは最近、臨床の現場でもよくある相談です。まず前提として、精神科医という立場から「アドバイス」をするのはあまりよくないと思っています。こちらがなにか助言して従ってもらうのではなく、傾聴を通して本人の問題に対する自覚を促すことが重要だと考えています。

ただし、相手の「仕事をする意味」を掘り起こすうえで、ポイントとなる問いはいくつかあります。私はよく「どんなときに幸せを感じますか?」「生まれてきてよかったと思えた瞬間って、どんなときですか?」といったことを聞いています。

これに対して「仕事をしていて、給料が増えた瞬間です」と答える人は、ほとんどいませんでした。こうした問いかけを通して、仕事以外の大切な物事、自分にとっての幸せの質感を思い出してもらえると、そこを足がかりに「仕事をする意味」を言語化しやすくなりますね。

昨今では価値観の多様化も進んでいて、「仕事をする意味」は本当に人それぞれです。「家族のため」という人もいれば、「自己実現のため」という人もいる。仕事はその人のすべてにはなり得ないですが、確実にアイデンティティの一部ではあります。執着しすぎない程度に、しっかりと意味を感じながら「熱中」できると幸せだと思います。

私自身は医者の仕事がとても好きで、おそらく給料を下げられても続けるでしょう。それは、お金や他者の評価に依存することなく、その仕事の意味、魅力を理解できているからだと思います。あなたは仕事中のどんなときに、嬉しさや楽しさを感じますか? その感情、心の機微と丁寧に向き合っていくと、あなたにとっての仕事の本質が見えてくるはずです。

「相手をコントロールしない」という意識で傾聴する

「自分の感情や心と向き合うこと」が難しいと感じる人も多いと思います。そういう場合は、どうしたらよいでしょうか?

益田さん

そういう人たちのために、私たちのような精神科医がいるんですよ。ぜひ、あまり気負うことなく頼ってほしいなと思います。仕事の文脈からは離れた利害関係のない他者と話すことは、仕事に対する客観的な視点を取り戻すきっかけになるはずです。

他者からそういう相談をされた際に、話の聞き方としてなにか気をつけるべきことはありますか?

益田さん

私が精神科医として悩んでいる人と向き合うときには、常に論理的であることを心がけています。多分、相手の頭の中はさまざまな情報や感情が錯綜しているので、それを客観的な視点で捉えつつ、一緒に整理してあげられるとよいですね。

あとは、「相手をコントロールしない」という意識も大切です。人は相談を受けると、無意識下に「相手をコントロールしたい、アドバイスをしたい」という欲が出やすくなります。私だって気を抜くと、「こうしたらいいですよ」と断定的なことを言ってしまいたくなります。それがある種の人間の性なのだという自覚をもって言葉を抑えつつ、傾聴に徹する気持ちをもち続けることが大事だと思っています。

『WEDNESDAY HOLIDAY』全編の再生はこちらから

音声版では、今回の記事で取り上げた内容以外にも「能力主義」をめぐるさまざまな話を展開しています。お時間のある時に、こちらもぜひお聴きください。

フリーアナウンサーの堀井美香さんをパーソナリティに迎え、ビジネス・アカデミック・文化芸能などさまざまな世界で活躍するゲストとともに、個人の働き方や、組織やチームのあり方、仕事を通じた社会との関わり方などをゆるやかに語るトークプログラム。毎週水曜日の夕方5時頃に、最新エピソードを配信しています。配信中のエピソードは、各種音声プラットフォームにて、無料でお聴きいただけます。

執筆:西山 武志