【最低賃金改定の速報あり】人事・労務担当が知っておきたいHRニュース|2025年8月振り返りと9月のポイント

- 公開日

目次

こんにちは。社会保険労務士法人名南経営の大津です。今年はお盆を過ぎても最高気温が40度近い日が続く、本当に暑い夏になりました。9月に入り、朝晩は少し涼しくなってきましたが、まだまだ高い気温は続いており、熱中症などで体調を崩すリスクがあります。しっかりと対策を継続しましょう。

人事労務分野において、ここ1か月の最大の話題はなんといっても大幅な最低賃金の引き上げでしょう。今月はまずこの話題から取り上げていきます。

【速報】最低賃金改定

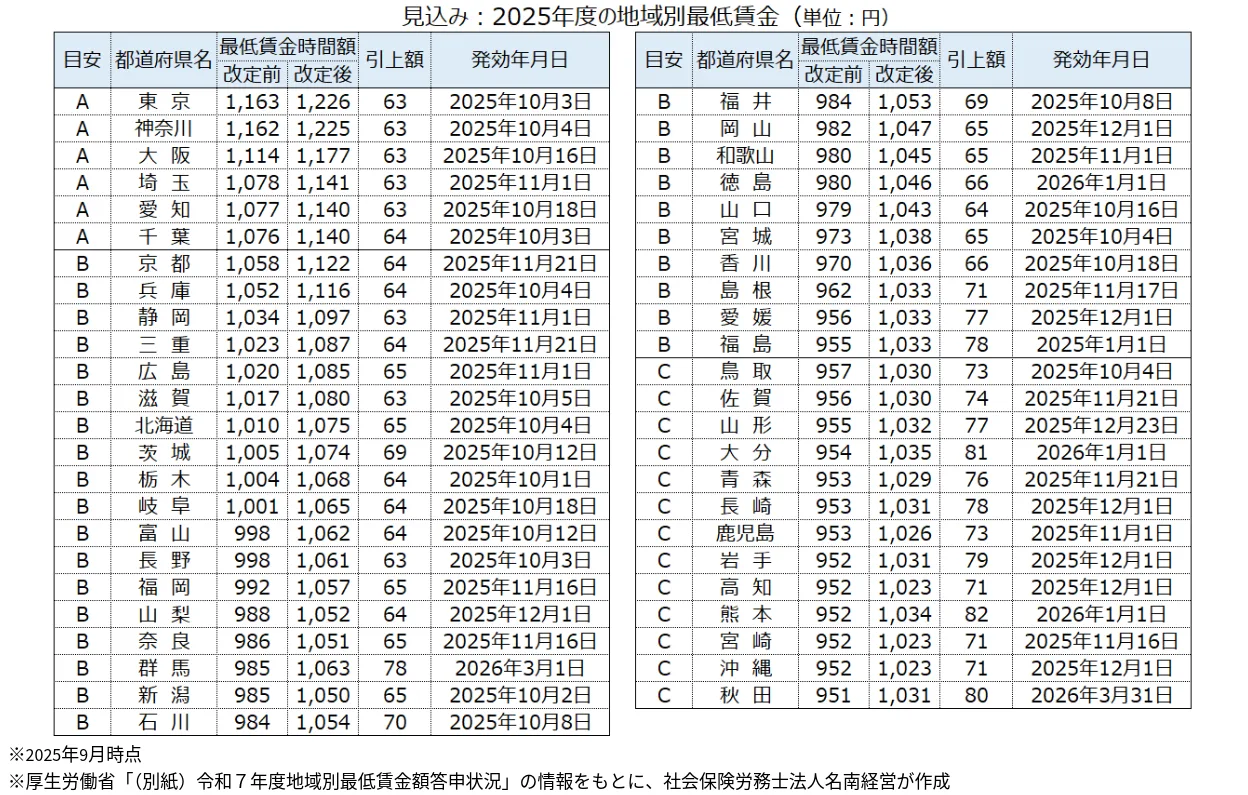

今年度の最低賃金の改定額および発効日が以下のとおり決定(一部、答申を含む)しました。

※厚生労働省「(別紙)令和7年度地域別最低賃金額答申状況」の情報をもとに、社会保険労務士法人名南経営が作成

2025年8月4日に中央最低賃金審議会から63円~64円という最低賃金額改定の目安が示されました。その後、各都道府県の地方最低賃金審議会の調査審議を経て、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定しました。人材流出対策などの観点から、多くの県で目安を超える大幅の引き上げとなりました。

もっとも引き上げ額が大きな県は熊本県で、前年度から82円引き上げの1,034円となっています。これによりすべての都道府県で最低賃金が1,000円を超えています。

このように過去最大規模の引き上げへとなっていますが、今年度は発効までにかなりの期間を設けている県が複数みられました。新しい最低賃金は例年、10月上旬の発効が通常なのですが、今年度は11月以降の県が散見され、秋田県に至っては2026年3月31日となっています。これは上げ幅が大きいため、企業の対応に配慮したものと思われます。発効までに助成金の申請や自社の最低賃金の再設定・賃金カーブの見直しなど対応を進めておきましょう。以下で確認ポイントを紹介します。

さまざまな給与体系における確認方法

(1)時間給制の場合:時間給≧最低賃金額(時間額)

(2)日給制の場合:日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

(3)月給制の場合:月給÷1か月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

(4)出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合:賃金の総額÷当該賃金計算期間の総労働時間数≧最低賃金額(時間額)

(5)上記(1)(2)(3)(4)の組み合わせの場合:基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ上記(2)(3)の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較

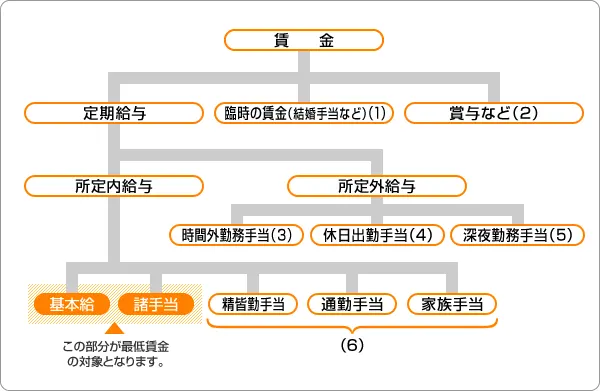

要は時給に換算して最低賃金と比較します。その際に以下の賃金については最低賃金の計算に含まれないので注意が必要です。

最低賃金の対象とならない賃金

- 臨時に支払われる手当(結婚手当など)

- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

- 所定労働時間を超える労働に対する賃金(時間外割増賃金など)

- 所定労働日以外の労働に対する賃金(休日割増賃金など)

- 深夜(午後10時から午前5時)労働に対する賃金の割り増し分

- 精皆勤手当、通勤手当および家族手当

なお、最低賃金額以上かどうかの確認方法は、以下の厚生労働省のページで複数の事例をまじえ、解説されていますので、ぜひチェックしてみてください。

また、先んじて賃金を引き上げる場合は業務改善助成金の申請ができる場合があります。賃金引き上げるには多くの原資が必要となりますので、助成金を上手に活用していきたいものです。助成金の詳細は以下をご覧ください。

また、最低賃金引き上げた結果、先輩従業員との賃金差が狭まることで、先輩従業員の不満が大きくなっているという事例が非常に多くなっています。最低賃金引き上げの対応の際には賃金カーブの調整もあわせて対応することが重要です。

8月のトピックを振り返る

男性育児休業取得率が急上昇

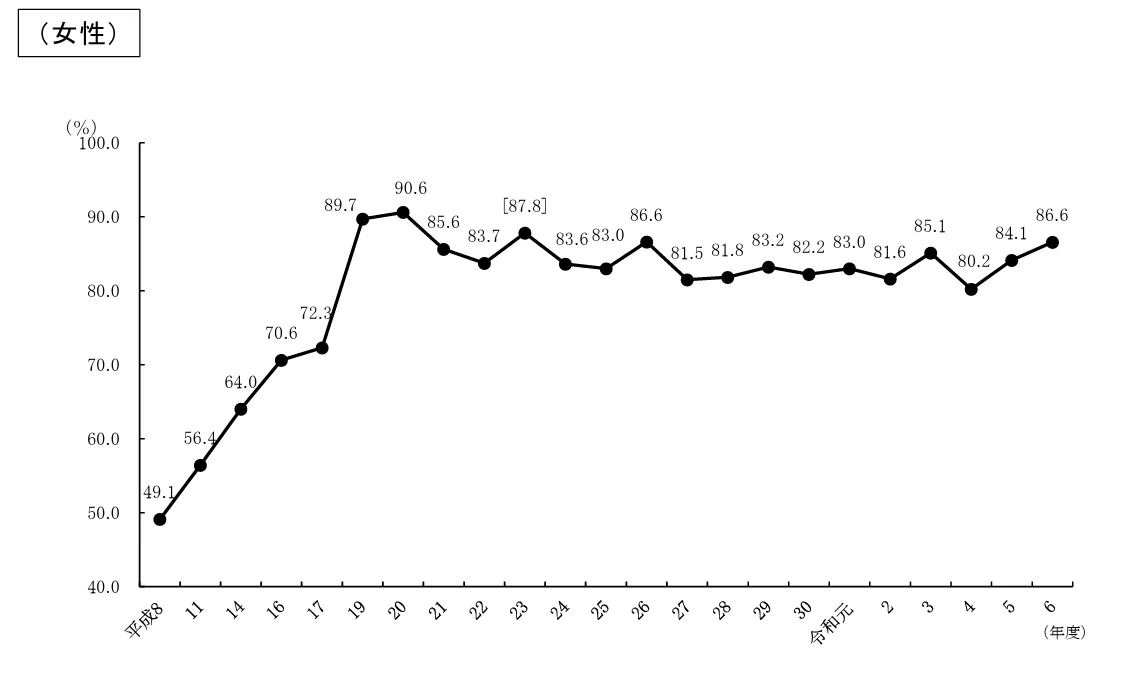

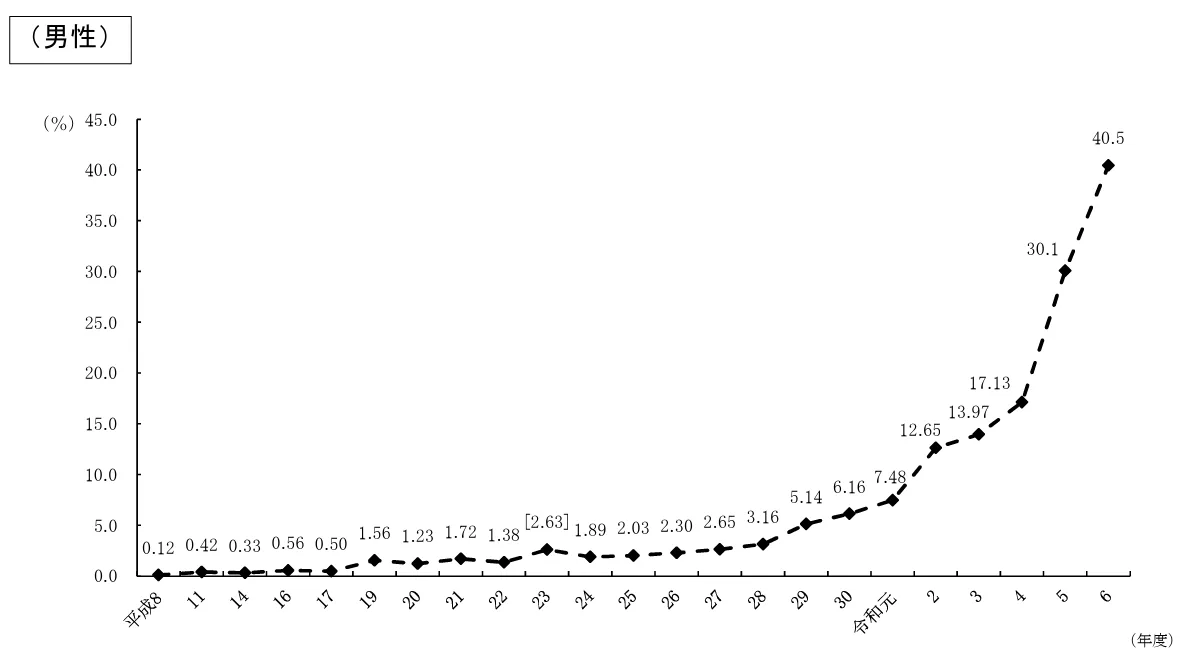

ここ数年、社会環境の変化もあり、男性の育児休業取得率が急上昇していますが、令和6年度の最新データが厚生労働省より公表されました。

- 男性 40.5%(前年30.1%)

- 女性 86.6%(前年84.1%)

グラフをみると、女性は約20年のあいだ、ほぼ8割台で推移している一方で、男性は平成28年度に初めて3%を超えて以来、上昇ペースが強まり、ここ2年間で急増しています。

政府の男性育児休業取得率の目標は、2025年度までに50%、2030年度までに85%とされており、これまで到底無理ではないかと言われてきましたが、少なくとも2025年度の50%はほぼ確実に達成できる水準まできています。

増加の背景としては、男性の育児休業取得に対する社会的な理解や若手労働者の意識の変化が進んでいることに加え、産後パパ育休制度の創設や雇用保険の給付金の新設などの法改正にあります。今後も男性の育児休業取得率はさらに上昇するでしょう。企業は男性従業員の育児休業取得を前提とした環境整備を進めることが求められます。

9月のポイント

9月は社会保険に関するさまざまな対応が求められます。以下、順番にみていきましょう。

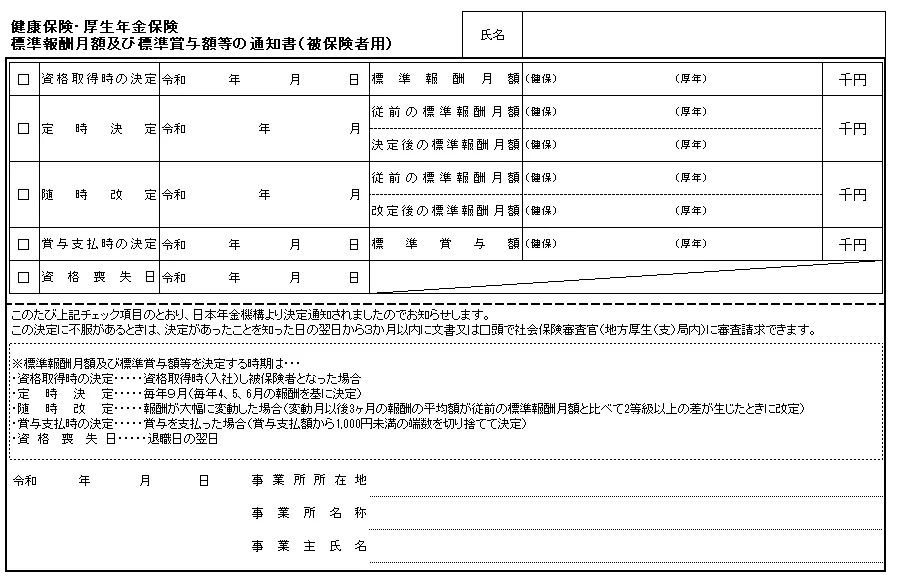

トピック1 定時決定に伴う社会保険料改定

7月に定時決定として、社会保険の算定基礎届を提出しましたが、日本年金機構から「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」が順次届きます。この書面には、今年9月分から適用される各被保険者(従業員)の新たな標準報酬月額が記載されているので、これを給与計算ソフトに入力するなど、社会保険料改定の準備をしておきましょう。

その際、注意が必要なのが社会保険料控除のタイミングです。当月分の社会保険料を翌月分の給与から控除するのが一般的ですが、その場合は、改定された9月分の社会保険料を、10月の給与で控除することになります。自社の取り扱いを確認し、タイミングを間違えないように注意しましょう。

また、対応が漏れがちなのが、被保険者への改定後の標準報酬月額の通知です。日本年金機構から以下の通知があった場合は、速やかに被保険者、または被保険者であった者に通知しなければなりません。

- 被保険者の資格取得または喪失

- 標準報酬月額の決定または改定

- 標準賞与額の決定

- 適用事業所以外の事業所が認可を受けて適用事業所となったこと

- 4の適用事業所が認可を受けて適用事業所以外の事業所となったこと

- 適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者が認可を受けて厚生年金保険の被保険者となったこと

- 6の被保険者が認可を受けて被保険者の資格を喪失したこと

今回は2に該当することになりますので、改定後の標準報酬月額を被保険者に通知する必要があります。なお、通知する際の方法は任意ですが、日本年金機構では、文書での通知様式の例を以下のように示しています。ぜひ、参考にして通知に活用してください。

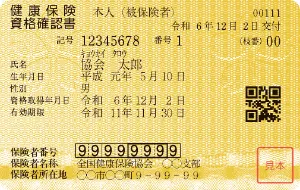

トピック2 資格確認書送付

2025年12月2日以降、健康保険証は使用できなくなります。今後はマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用して医療機関等を受診することになりますが、マイナ保険証を持っていない人が医療機関等を受診する際は資格確認書を提示すれば保険診療を受けられます。

この資格確認書は、2024年12月2日以降に新たに資格取得した人で、マイナ保険証を持っていない人等に発行されているものです。また、2024年12月1日以前に健康保険証が発行されていた人には、2025年12月1日までに資格確認書が発行されることになっています。

愛知支部や大阪支部では、7月の終わりから送付が始まっていますが、多くの地域ではこれから送付が本格化していきます。協会けんぽのホームページで送付スケジュールが公開されていますので、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。

- 送付対象者:従前の健康保険証の所有者であって、2025年4月30日時点でマイナ保険証を持っていない

- 送付時期(予定):2025年7月下旬から10月下旬 ※地域別のスケジュールは「資格確認書送付スケジュール(協会けんぽ)」をご覧ください。

- 送付方法:被保険者の住所に特定記録郵便で送付されます。被扶養者の資格確認書にも同封されています。

また、不明点があったときには、協会けんぽが用意する「マイナンバー専用ダイヤル(電話番号:0570-015-369)」で確認ができます。現在、問い合わせがたいへん混み合っており、つながりにくい状況とのことなので、時間の余裕があるときに問い合わせをするとよいでしょう。

トピック3 健康保険被扶養者の年収要件拡大

健康保険では、一定の家族は「被扶養者」として、病気やケガ、出産の際に保険給付を受けられることになっています。扶養認定を受けるためには、定められた要件を満たす必要がありますが、2025年度の税制改正において、19歳以上23歳未満の扶養親族における特定扶養控除の要件が見直されました。これにより、扶養認定を受ける人(配偶者以外)が19歳以上23歳未満の場合の年収要件が以下のように変わります。

1.被扶養者認定における年間収入要件

扶養認定日が2025年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く)は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。なお、この「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。

2.年齢要件の判定

年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。たとえば、扶養認定を受ける方が2025年11月に19歳の誕生日を迎える場合は、2025年における年収要件は150万円未満となります。

この件については従業員からの問い合わせが増加していますので、以下で詳細の情報を確認しておきましょう。

さいごに

このように9月は、社会保険に関する実務的な対応が複数ありますので、早めの準備を進めておきましょう。

また10月は最低賃金の引き上げもありますので、まずは最低賃金を下回る従業員がいないかを確認し、必要に応じて賃金を引き上げましょう。とくに業務改善助成金を申請する場合は早めの検討が求められます。