人事・労務担当が知っておきたいHRニュース|2025年7月振り返りと8月のポイント

- 公開日

目次

こんにちは。社会保険労務士法人名南経営の大津です。

8月は、労働保険年度更新、社会保険算定基礎届、夏季賞与の支給も終わり、人事労務担当者のみなさんにとっては少しホッとする時期ではないかと思います。そんなときは、日ごろ後回しにされがちな「緊急性低×重要性高」の業務を進めておくとよいでしょう。

7月のトピックを振り返る

ここ数年は初任給が上昇傾向にあり、新卒採用にあたっては、相場を把握したうえでの賃金設定が重要です。7月に2025年卒の初任給の調査結果が出ていますので、今月は初任給の話題から取り上げていきます。

■トピック1 2025年度の初任給の調査結果

毎年さまざまな機関から初任給調査の結果が公表されます。なかでも産労総合研究所の「決定初任給調査」は、比較的早い時期に公表され、実務でよく参考にされています。今回の調査は、全国の上場企業および同社の会員企業から抽出した約3,000社のうち、回答があった336社を集計したものです。

本調査によれば、2025年度の「初任給を引き上げた企業」は72.0%にのぼり、調査開始以来2番目に高い割合です(前年75.6%)。そのうえで、学歴別の初任給は以下のとおりとなっています。

このようにいずれの学歴においても5%台の大幅引き上げとなっています。最低賃金上昇の影響にくわえ、採用環境の激化を背景に初任給を引き上げる企業が増加しています。

若手の賃金がかつてないレベルで上昇するなかで、ミドルクラスの賃金にはあまり変化がなく、従業員の不満が募るというケースも急増しています。この問題を解決するため、初任給など若手の賃金の引き上げを実施した企業においては、賃金カーブの見直しを含む人事制度改定の対応が求められています。

一方で、大卒初任給を従業員規模別でみると格差があり、1,000人以上企業の引き上げ幅の大きさが際立っています。初任給の格差が大きくなることで、中小企業ではさらに新卒採用が難しくなっていくことが予想されます。今後、どのような人材を確保していくのかなど、人材戦略の見直しが求められます。

- 1,000人以上 259,285円(+6.52%)

- 300~999人 239,624円(+4.63%)

- 299人以下 231,657円(+4.63%)

※「2025年度 決定初任給調査」より抜粋

■トピック2 人事院によるメンタル不調による休職からの復帰マニュアル

メンタルヘルス不調者の増加は、いまやすべての企業における重要テーマです。一般職の国家公務員を対象にした調査(人事院「令和6年度 年次報告書」)では、令和5年度における精神および行動の障害による長期病休者は全職員の2.02%に当たる5,683人にのぼります。

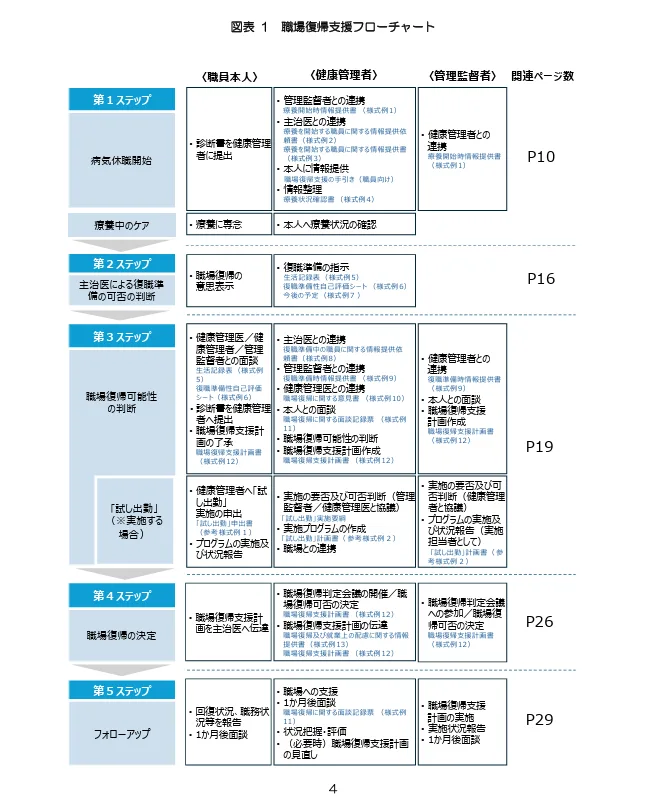

人事院は「職員の心の健康づくりのための指針」(平成16年勤務条件局長通知)にもとづき、対策を進めていますが、先日新たに、「心の健康の問題による長期病休者の職場復帰のための職員向け手引き・担当者向けマニュアル」を公開しました。これは以下のとおり2つから構成されています。

(1)心の健康の問題による長期病休者の職場復帰のための職員向け手引き:

職場復帰に向けて療養を行う職員本人と家族が活用できるよう、療養に関連する制度の概要、職場復帰支援の流れや必要な手続き、療養中の過ごし方や職場復帰後の再休職等の予防に役立つ準備のポイントなどがまとめられています。

(2)心の健康の問題による長期病休者の職場復帰に関する担当者向けマニュアル:

長期病休者の円滑な職場復帰に向けた各段階、職場復帰後当面の間において、健康管理担当者、人事担当者、各職場の管理職員等に求められる具体的な対応や手続き、職場復帰の可否判断の目安例などがまとめられています。

なかでも、(2)の担当者向けのマニュアルは、職場復帰支援の流れが5つのステップでまとめられており、一般企業でも非常に参考になる内容となっています。こうした資料を活用し、休職からの円滑な職場復帰に向けたフローを明確にすることをおすすめします。

- 【第1ステップ】病気休職開始

- 【第2ステップ】主治医による復職準備の可否の判断

- 【第3ステップ】職場復帰可能性の判断

- 【第4ステップ】職場復帰の決定

- 【第5ステップ】フォローアップ

8月のポイント

8月は10月施行の法改正準備がポイントとなります。なかでも育児・介護休業法改正は、今年度最大の労働関係諸法令の改正といえるでしょう。くわえて、雇用保険法改正により教育訓練休暇給付金制度が新設されます。

また、最低賃金の引き上げ目安が決定されたので、そちらについても触れていきます。

■トピック1 改正育児・介護休業法10月改正分の対応

10月施行分の改正育児・介護休業法のなかでも、目玉とされるのが「育児期の柔軟な働き方を実現するための措置」への対応です。

現状、法律では3歳までの子を養育する労働者に対して、育児短時間勤務制度の実施を求めています。2025年10月以降は3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対し、以下の5つの措置(選択肢)のなかから、2つ以上を選択して講じる必要があります。

- 始業時刻等の変更(時差出勤もしくはフレックスタイム制)

- テレワーク等(10日以上/月)

- 保育施設の設置運営等

- 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)

- 短時間勤務制度

実際にここから2つ選択しようとすると意外に難しいという声がよく聞かれます。まず「(2)テレワーク等(10日以上/月)」は、職種によってはそもそも実施自体が難しいというのが実情です。「(3)保育施設の設置運営等」は、ベビーシッターの手配および費用負担なども含まれますが、現実的には選択し難いという企業も多く、選択肢が残りの3つに絞られるケースも多くあります。

労務行政研究所が実施した「改正育児・介護休業法への対応アンケート」によると、実施・実施予定の措置の組み合わせは以下のとおりです。

- (1)始業時刻等の変更+(5)短時間勤務制度 … 43.4%

- (1)始業時刻等の変更+(2)テレワーク等+(5)短時間勤務制度 … 24.7%

- (1)始業時刻等の変更+(2)テレワーク等 … 7.7%

- (4)養育両立支援休暇の付与+(5)短時間勤務制度 … 6.4%

- (2)テレワーク等+(5)短時間勤務制度 … 3.4%

この結果から、(1)始業時刻等の変更と(5)短時間勤務制度の組み合わせが圧倒的に多いことがわかります。こうした資料も参考にしながら、9月中には法改正対応を進めましょう。

育児・介護休業法改正の全体像は以下の記事でも紹介していますので、あわせてご確認ください。

■トピック2 教育訓練休暇給付金制度の創設

現在の労働政策の中心にあるのが「三位一体の労働市場改革」です。

- リ・スキリングによる能力向上支援

- 個々の企業の実態に応じた職務給の導入

- 成長分野への労働移動の円滑化

上記三位一体の労働市場改革を行ない、客観性、透明性、公平性が確保される雇用システムへの転換を図り、構造的に賃金が上昇する仕組みを作っていくというものです。2025年10月より「(1)リ・スキリングによる能力向上支援」に関する改正雇用保険法が施行され、教育訓練休暇給付金制度が創設されます。

これは、従業員が教育訓練に専念するために休暇を取得する場合、失業給付(基本手当)に相当する給付として賃金の一定割合を支給し、訓練・休暇期間中の生活費を保障する制度です。

厚生労働省が作成したパンフレット「教育訓練休暇給付金」では、活用事例が紹介されています。

- 外国企業とのコミュニケーションが必要となる部署への異動を想定し、語学の習得に専念するため教育訓練休暇を取得し、その際に教育訓練休暇給付金を活用するケース

- IT企業で勤務している労働者が、上位資格の取得のため、教育訓練休暇を取得し、その際に教育訓練休暇給付金を活用するケース

給付金創設を背景に、従業員が一定期間休暇をとってリスキリングに集中できる制度の導入検討が企業に求められます。企業の経営者や人事担当のみなさんに話を聞くと、「これを認めることで従業員の離職リスクが高まるのではないか」という慎重な意見が多いようです。10月の施行に向けて、本制度を確認し、導入可否にかかる議論を進めておくとよいでしょう。

■トピック3 最低賃金引き上げの目安決定

2020年代のうちに最低賃金(全国加重平均)を1,500円まで引き上げるという政府の目標が示されるなか、注目されていた今年度の最低賃金改定の目安が答申されました。

最低賃金は都道府県の経済実態に応じて、全都道府県がABCの3ランクに分けられ、引き上げ額の目安を提示しています。結果として、A・Bランクの地域で63円、Cランクの地域で64円となっています。

時間給で63円の引き上げられた場合、月20日程度・8時間勤務の月給に換算すると10,000円を超えます。かなりインパクトのある引き上げ額となっていますので、その影響を早期に把握し、対応を検討するとよいでしょう。

今後はこの答申を参考にしつつ、各都道府県の地方最低賃金審議会で、各地域における賃金実態調査や参考人の意見などをふまえ、調査審議・答申を行ないます。最終的に、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定します。

最低賃金の地域間格差を縮小する方針や、地方から都市部への人口流出対策として、例年同様に最低賃金が低い地方は、この目安よりも高い水準の引き上げが予想されます。来月のHRニュースでは、最終的な各都道府県の引き上げ額をもとに、最低賃金引き上げの影響や具体的な対応法を説明していきます。

さいごに

このように8月は、育児・介護休業法など10月の法改正の準備を進めたうえで、最低賃金引き上げの情報を待つことになります。

今年も猛暑が続いており、熱中症による搬送者数が多いとのニュースが報じられています。企業の熱中症対策は、過去のHRニュースでも取り上げていますので、確認してみてください。熱中症には十分注意しながら、充実した夏を過ごしていきましょう。

お役立ち資料

2026/27年にかけての人事・労務法改正ハンドブック

この資料でこんなことが分かります

- 2026年の人事・労務業務に影響する法改正

- 2027年以降の人事・労務業務に影響する法改正

- 人事・労務担当者 やることリスト