「働き方改革法」への具体的対策とは?【大企業編】(2019年4月より順次施行)

- 公開日

目次

こんにちは。特定社会保険労務士の榊 裕葵です。

2018年6月29日に成立した、働き方改革法案。2019年4月1日をもって、ついに改正法が適用開始されました。

対応がまだの企業は、法改正に対応した労務管理ができるよう準備を進めていく必要があります。各法改正項目の適用開始時期は大企業と中小企業で異なります。

本稿では、大企業を対象に、働き方改革関連法案に関する対策の優先順位について考察し、説明していきたいと思います。

働き方改革関連法における「大企業」の定義

働き方改革法でいう「大企業」とは、以下の中小企業の範囲に「当てはまらない」企業が大企業であると定義されています。すなわち、下表①②いずれにも当てはまらなければ大企業として扱われます。

働き方改革法の「適用時期」一覧

ここで、働き方改革法による法改正事項と、各法改正事項の適用開始時期について復習をしておきたいと思います。

まずは下表をご覧ください。大企業と中小企業で実施時期が異なる項目に特にご注意ください。

働き方改革関連法の「項目概要」8つ

あわせて、各項目の概要を簡単に紹介していきます。

(1)残業時間の「罰則付き上限規制」

労働者の過労死等を防ぐため、残業時間を原則月45時間かつ年360時間以内、繁忙期であっても月100時間未満、年720時間以内にするなどの上限が設けられ、これを超えると刑事罰の適用もあります。

(2)5日間の「有給休暇取得」の義務化

年10日以上の有給休暇が発生している労働者に対しては、会社は必ず5日の有給休暇を取得させなければならない義務を負うことになります。

(3)「勤務間インターバル制度」の努力義務

疲労の蓄積を防ぐため、勤務後から次の勤務までは、少なくとも10時間、あるいは11時間といった、心身を休める時間を設けることが望ましいとされ、努力義務が設けられます。

(4)「割増賃金率」の中小企業猶予措置廃止

中小企業には適用が猶予されていた、月の残業時間が60時間を超えた場合、割増賃金の割増率を50%以上にしなければならないという制度が全ての規模の企業に適用されるようになります。

(5)「産業医」の機能を強化(事業主の労働時間把握義務含む)

従業員の健康管理に必要な情報の提供が企業に義務付けられ、その一環として事業主には客観的な方法での労働時間把握義務が課されることになります。

(6)「同一労働・同一賃金の原則」の適用

正規・非正規の不合理な格差をなくすため、判例で認められてきた「同一労働・同一賃金の原則」が法文化されます。

(7)「高度プロフェッショナル制度」の創設

年収1,075万円以上で、一定の専門知識を持った職種の労働者を対象に、本人の同意等を条件として労働時間規制や割増賃金支払の対象外とする制度が導入されます。

(8)「3ヶ月のフレックスタイム制」が可能に

最大で1ヶ月単位でしか適用できなかったフレックスタイム制が、2ヶ月単位や3ヶ月単位でも適用することができるようになります。

働き方改革関連法で「大企業が優先的に対応すべき」3つの項目

上記の項目の中から、大企業が優先的に対応したほうが良いと考えられるものを3つピックアップして説明します。

(1)時間外労働の削減が急務

まず、早急に取り組まなければならないのは、時間外労働の削減です。罰則付きの36協定の適用開始が中小企業は2020年4月まで猶予されていますが、大企業は2019年4月から適用開始となりました。

法律で定められた上限を超える残業は絶対的に禁止となります。そのため現状、基準を超える残業が発生している企業においては、業務の効率化や負荷の偏りの見直しなどを行い、まずは、残業時間の絶対量の削減に注力すべきです。

ヤマト運輸ではアマゾンの当日配送から撤退の方針を示したり、配達時間帯の変更や値上げにより荷物の総量を減らしたりする方向に動きました。

このように、従業員の健康やコンプライアンスを守るため、一時的に売上を落とすことになったとしても、業務量を抑制する方向での勇気ある経営判断が必要になる場面もあると考えられます。

(2)労働時間把握義務への対応

労働時間の把握義務についても、大企業はしっかりと取り組んでいかなければなりません。

2019年4月1日から、産業医との連携や情報提供強化を背景に、労働安全衛生法の改正で事業主には労働者の労働時間把握義務が正式な法的義務として課せられました(従来は、給与計算や法定帳簿の作成義務等に付随する事実上の義務だった)。

2019年4月1日から労働時間把握義務が課せられるというのは、大企業も中小企業も共通です。しかしながら、労働時間把握義務への対応は、大企業は中小企業以上に注意が必要です。

というのも、大企業には中小企業と比較して様々な部門をもち、通常の労働時間管理をされている一般社員以外にも、下記のように勤務形態が多様化していることが珍しくありません。

- 管理監督者

- 専門業務型裁量労働制

- 企画業務型裁量労働制

- フレックスタイム制

管理監督者や、裁量労働制で働く人は、残業代が支払われなかたり、「みなし」の時間数に基づいて残業代が支払われるため、これまで厳密な労働時間管理を行っていなかったケースが少なくなかったと思います。

しかし、今回の法改正により、2019年4月1日以降は、管理監督者や裁量労働制の労働者を含め、残業代の計算のためではなく、健康管理や過重労働防止の観点から、労働時間管理が義務化されるのです。

それぞれの会社に合ったやり方で、管理監督者や裁量労働制で働く従業員も含めた労働時間の管理体制をつくっていかなかればなりませんが、規模が大きく、対象者にも様々な類型がある大企業は、早急な対応準備が必要です。

(3)高度プロフェッショナル制度への対応準備

高度プロフェッショナル制度は、2019年4月1日から、企業規模を問わず適用が開始されました。

とはいえ、現実的には、年間1,075万円以上の賃金を支払い、専門性の高い業務に従業員を従事させるのは、多くの場合大企業に限定されるでしょう。

2018年10月31日、厚生労働省の労働政策審議会で、高度プロフェッショナル制度を適用する5業務が示されました。

具体的には、下記のとおりです。

- 金融商品の開発

- 金融ディーラー

- アナリスト

- コンサルタント

- 研究開発

これらの業務に従事する従業員がいる企業では、高度プロフェッショナル制度を人事制度の選択肢の1つとして検討をしてみる価値があるでしょう。

また、たとえば「コンサルタント」という肩書があれば無条件に高度プロフェッショナル制度の対象になるわけではなく、企業の経営戦略に直結する提言やアドバイスを業務とするコンサルタントに限定されます。資料作成の補助者などは、高度プロフェッショナル制度の対象者には含まれません。

このように、仮に高度プロフェッショナル制度を導入する場合、どの部門の、どのグレードの従業員までを対象とするのかという、個別具体的な検討も必要になります。

上記以外の業務でも、今後適用業種が拡大される可能性は十分あります。また、実際に導入するかどうかは別として、人事部や経営企画室などで人事制度を担当している方は、経営者や人事担当役員から「我が社で高度プロフェッショナル制度を導入できる可能性があるか検討してほしい」「高度プロフェッショナル制度の概要について経営会議で説明する資料を用意してほしい」といった対応を求められる可能性もあります。

この機会に、高度プロフェショナル制度について理解を深めておくと良いでしょう。

働き方改革関連法における、その他の論点について補足

有給休暇の5日取得義務

有給休暇の5日以上取得については、大企業においては既に多くの企業で年間5日以上の取得は実現できているのではないかと思います。

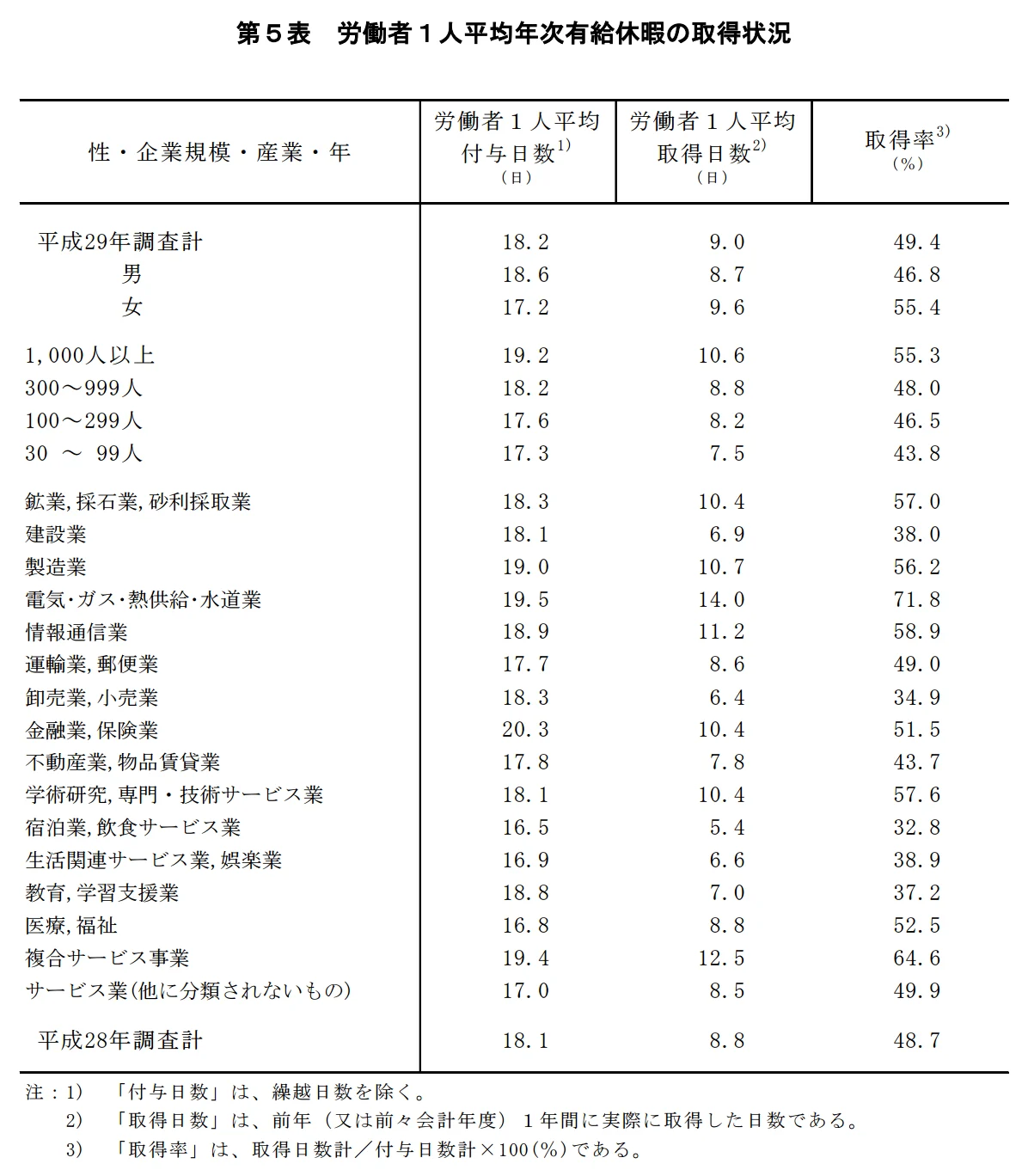

厚生労働省が実施した「平成29年総合労働条件調査」においても、従業員数1,000人以上の企業では、1人あたり平均10.6日/年の有給休暇の取得ができているとのことです。

マクロ的な視点から大企業を見ると、有給休暇の法改正の論点では、改めての対応は必要なさそうです。

ただし、個々の企業においては有給休暇の取得推進が進んでいない企業もあると考えられますので、そういった企業では、有給休暇の取得を促進する施策を打つことが急務になります。

特に、下図のとおり、宿泊業・飲食サービス業では「5.4」とギリギリの値になっており、注意が必要です。

出典:厚生労働省「平成 29 年就労条件総合調査の概況」より抜粋

勤務間インターバル制度や3ヶ月単位フレックス制

勤務間インターバル制度や3ヶ月単位のフレックスタイム制についても、大企業は積極的に検討をしてみるべきでしょう。

勤務間インターバル制度による従業員の休息時間確保や、フレックスタイム制の適用による柔軟化は、多用な働き方の実現につながり、従業員満足度の向上や、採用活動にも好影響する可能性があります。

ただし、恒常的に時間外労働が発生する場合、清算期間を3ヶ月にしてのフレックスタイム制は注意が必要です。下記の記事なども、ぜひご覧ください。

まとめ

大企業においては、まずは差し迫った36協定の罰則付き上限規制に確実に対応していくことが急務でしょう。

それをクリアした上で、法律の最低限度をクリアするということだけではなく、努力義務や任意的な制度の部分も積極的に活用を検討して、働く人にとって、一層働きやすい職場環境の構築を目指していければ、企業の魅力や競争力も高まっていくのではないでしょうか。

その他、実務対応上の疑問点などは、下記の記事をぜひご覧ください。

※ SmartHR Mag. 編集部:2018年11月13日に公開した記事を、更新・再編集しています。

【編集部より】働き方改革関連法 必見コラム特集

お役立ち資料

働き方改革関連法 必見コラム特集

この資料でこんなことがわかります

- 雇用契約書はなぜ作るの?

- 残業をなるべくしないように言われたけど、なぜ?

- なぜ年末調整を行うの?