3年で社長交代。バリューブックスが挑む「変化を恐れない組織づくり」

- 公開日

目次

株式会社バリューブックス代表取締役(B Corp™︎)

2015年、書籍の買取・販売を行うバリューブックスに取締役として入社。同社にてB Corporation™(以下、B Corp™)の認証取得に向けて取り組む。自社のプロセスと並行して、B Corpムーブメントの一助となるべく『B Corpハンドブック よいビジネスの計測・実践・改善』を黒鳥社との共同プロジェクトによるコミュニティで翻訳、2022年6月出版(バリューブックス・パブリッシング)。その後も多くの仲間たちとコミュニティを育む。2024年3月、B Market Builder Japan 設立・共同代表。2024年7月、バリューブックス代表取締役就任。同年10月、バリューブックスがB Corp認証を取得。

長野県上田市を拠点に、年間527万点※1の書籍を買取販売し、年商36億円※2を達成している株式会社バリューブックス(以下、バリューブックス)。同社では、2007年から現在までの間に社長が2回交代しています。「社長交代」と聞くと、なにか問題が起きたのではないかと思うかもしれません。しかし、バリューブックスでは、「社長」を役割として捉え、成長段階に応じて意図的にバトンを渡してきたのです。

2024年には社会や環境への配慮、透明性、説明責任を重視する企業に与えられる国際的な認証であるB Corp™認証を取得。現在は長年の課題であったジェンダーギャップの解消に取り組んでいます。その背景にある思いと独自の組織づくりについて、3代目社長・初の女性代表となった鳥居希さんにお話を伺いました。

※1※2:2024年6月度の数値。公式ホームページより

※ SmartHRでは、「“働く”を語る水曜日の夜」をコンセプトに、ポッドキャスト番組『WEDNESDAY HOLIDAY(ウェンズデイ・ホリデイ)』を配信しています。本記事は鳥居希さんご出演の前編・後編の内容をもとに制作しております。

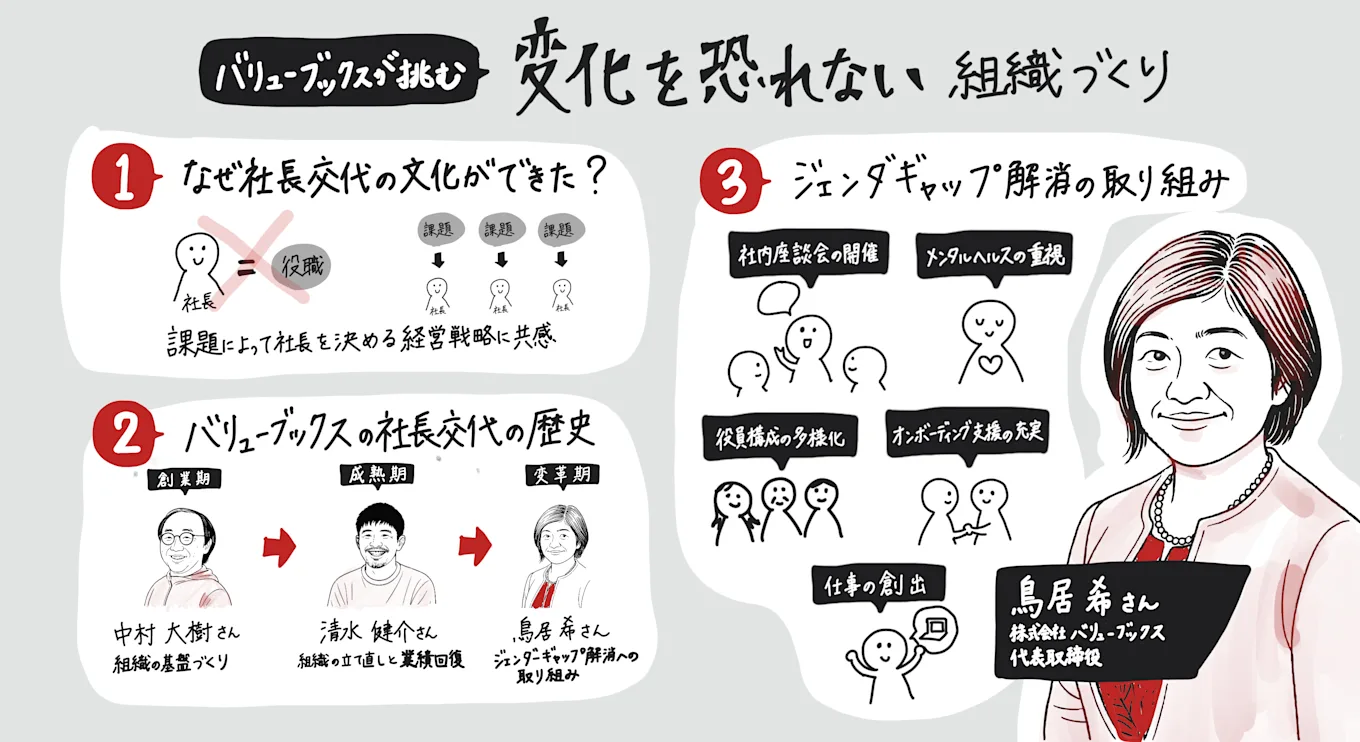

社長交代は「ネガティブなこと」ではなく「経営戦略」

バリューブックスさんの大きな特徴の一つが、戦略的な社長交代です。このユニークな取り組みについて、教えてください。

鳥居さん

社長を定期的に交代するというアイデアが出てきたのは、2016年のことです。当時はB Corp™認証取得を検討し始めた頃で、すでに認証を受けているアメリカの企業を見学する機会がありました。そのなかで、大きな気づきがありました。

視察したいずれの企業も、ビジネスの見直しや課題解決のために、戦略的に社長を変えていたのです。それも1回だけではなく、直面する課題に合わせて何度も社長が変わっていました。「社長が変わるのは、ネガティブなことじゃないんだ。」と思いました。

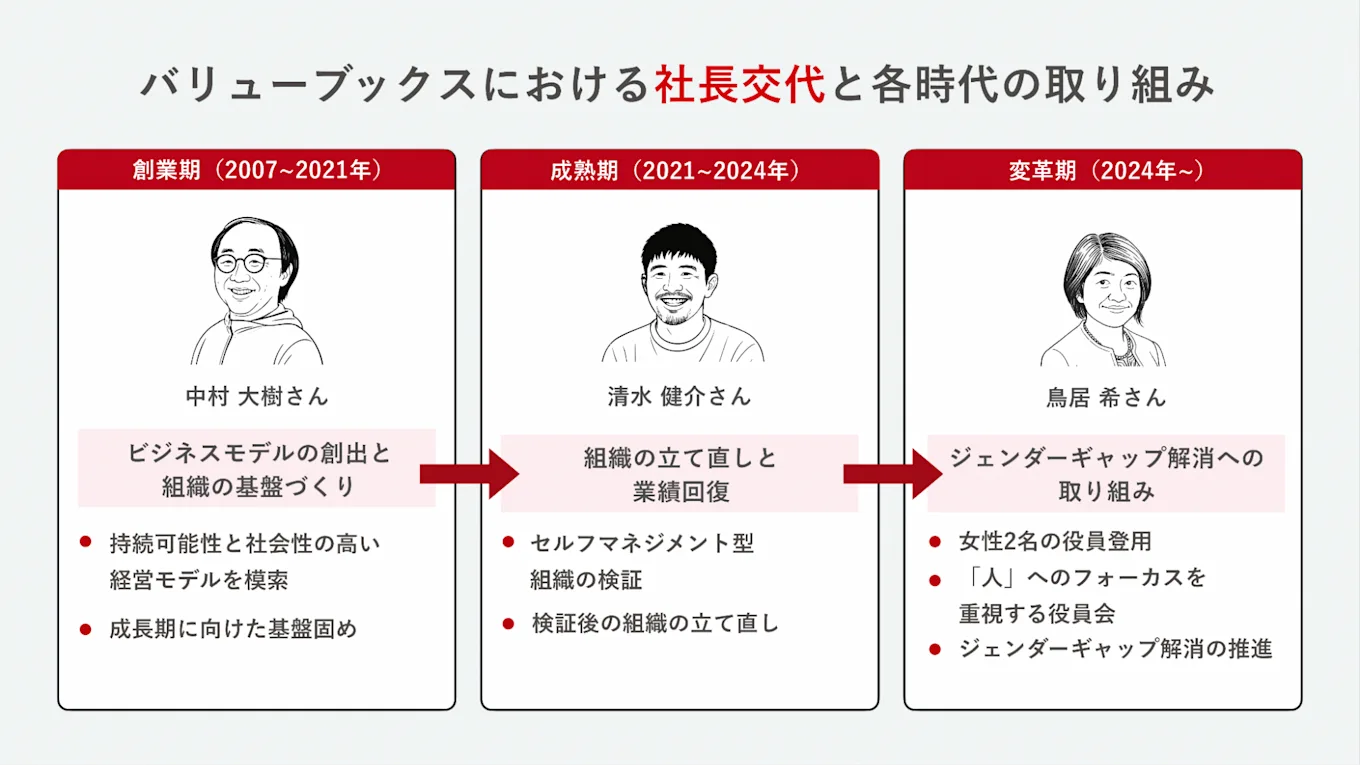

この視察をきっかけに、社長交代を戦略的に行うという考えが生まれ、その時々の課題に応じて最適なリーダーが社長を務めてきました。2021年には創業者の中村に代わって創業メンバーの1人である清水が社長に就任しました。当時、私たちはセルフマネジメント(自律)型組織を目指し、マネージャー職を廃止しました。会社がリーダーを決めるのではなく、その場その場でリーダーシップを発揮する人が役割を担うという取り組みを進めていましたが、同時に不具合も出てきて......。こうした状況下で、組織の立て直しに適任だったのが、清水でした。

当時は会社の業績が悪化していたのですが、清水は社長に就任していた3年間で生産性向上に集中し、見事に業績を回復させました。中村がビジネスモデルを固めて軌道に乗せた会社を、清水が組織を整備し次のステップへと導いた。私はそう考えています。

社員の誰もが「つながり」を感じる役員会

2024年の7月、鳥居さんが代表取締役社長に就任され、もうすぐ1年が経ちます。どのような変化がありましたか。

鳥居さん

私が代表になったときに女性が新たに2人、役員メンバーになりました。弊社は、法定の取締役会は設置していないため「役員会」と呼んでいるのですが、この「役員会」の重点テーマは「人」で、なかでもジェンダーギャップの解消を掲げています。

まず目指したのは、役員メンバーを見たときに、社員の誰もが「このなかに少なくとも一人は自分とつながっている、もしくは日々何かしらやり取りがありそうな人がいる」と感じられる構成にすることでした。

一般的に、役員には数字やビジネス全体への理解が求められますが、違う軸を優先されたのですね。

鳥居さん

はい、利益に関する責任は役員会から外すことにしました。これは利益を出さなくて良いという意味では全くありません。利益管理は、役員だけではなく、マーケティング部門や仕入れ部門など、複数の部署が連携して取り組んでいます。一番身近な社員に対する成果を、利益とは別の軸として評価し、“人”へのフォーカスを実現しやすい環境を整えました。

「誰が、なにを代表するのか」問い直すことで見えた課題

ジェンダーギャップの存在が自社の課題だと気がついたきっかけはありましたか。

鳥居さん

創業者の中村は以前からジェンダーギャップの問題を非常に気にしていました。私が役員のメンバーになったときも、女性の役員は私だけ。従業員数は280名※3で、そのうち3分の2を女性が占めているのに、女性が私だけでは、意思決定の場にみんなの声を反映しきれないという状況に疑問を感じていました。

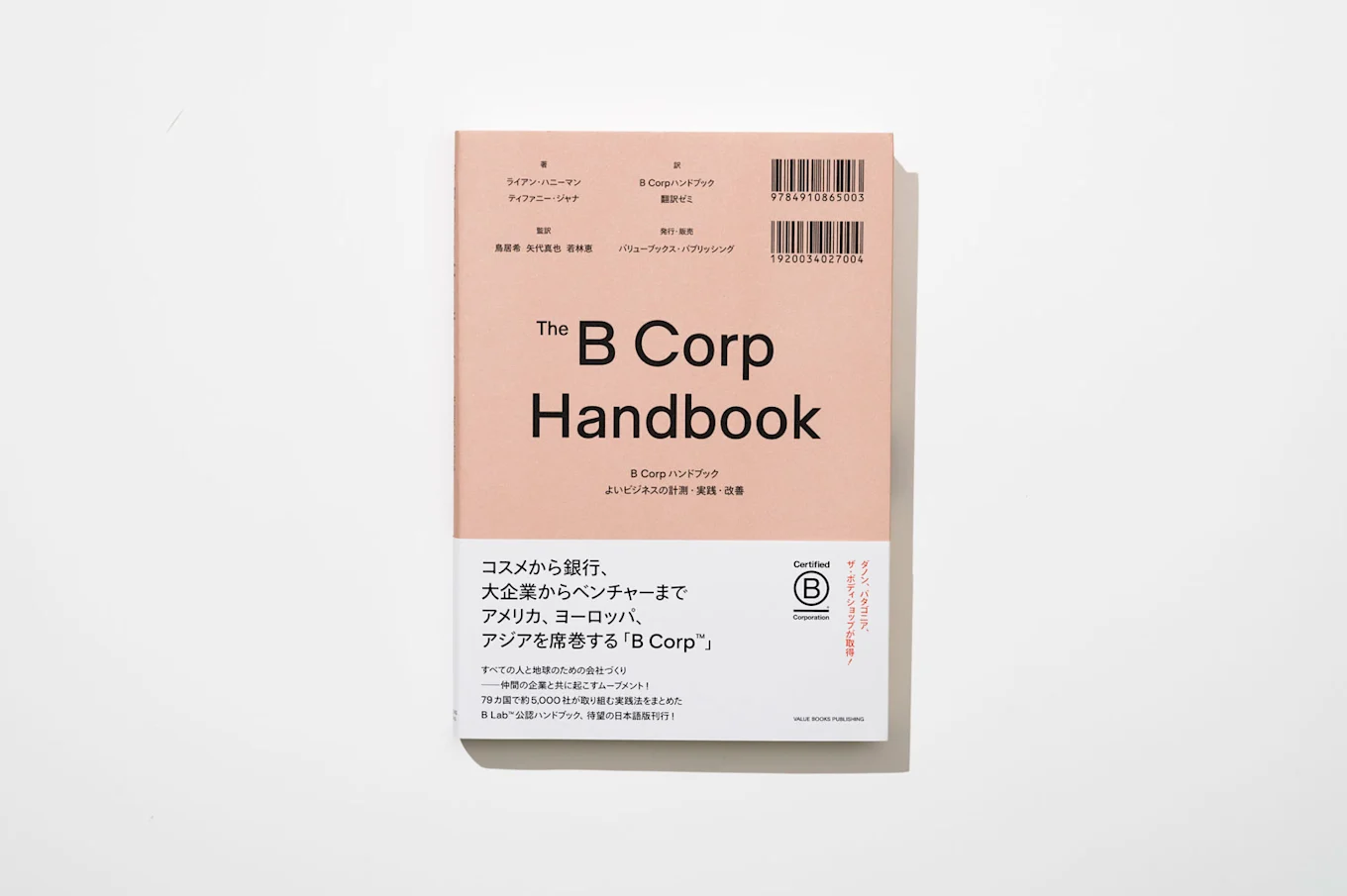

問題意識を強くもつようになったのは、B Corp™ハンドブックの翻訳プロジェクトを行ったときのことです。オリジナルの英語版を日本語に翻訳し、自社や今後B Corp™認証を受けようとする企業に貢献しようというプロジェクトです。いざ翻訳を始めてみると、『代表者(representative)』という言葉が、さまざまな文脈でごく自然に出てきたことに驚きました。会社の意思決定の場は、地域の人たちを代表する、社員を代表するといった内容です。

本をつくりながらそれを何度も突きつけられて、自分たちは、特に自分がいるこの役員メンバーは、会社の多くの人の状況を代表するかたちになってないなと痛感しました。こうした問題意識を、中村やほかの役員メンバーにも伝えたところ、全員が同じ課題を感じていました。こうして現在の役員会の成り立ちへと繋がり、ジェンダーギャップの解消を掲げるようになったのです。

※3:2024年6月時点。公式ホームページより。

2022年に『B Corpハンドブック よいビジネスの計測・実践・改善』を出版し、2024年10月にバリューブックスはB Corp認証を取得。撮影:平松市聖(Ichisei Hiramatsu)

出典:VALUE BOOKS PUBLISHING

「WE」からはじまるジェンダーギャップ解消の取り組み

ジェンダーギャップを解消するために、どのような取り組みを行っていますか?

鳥居さん

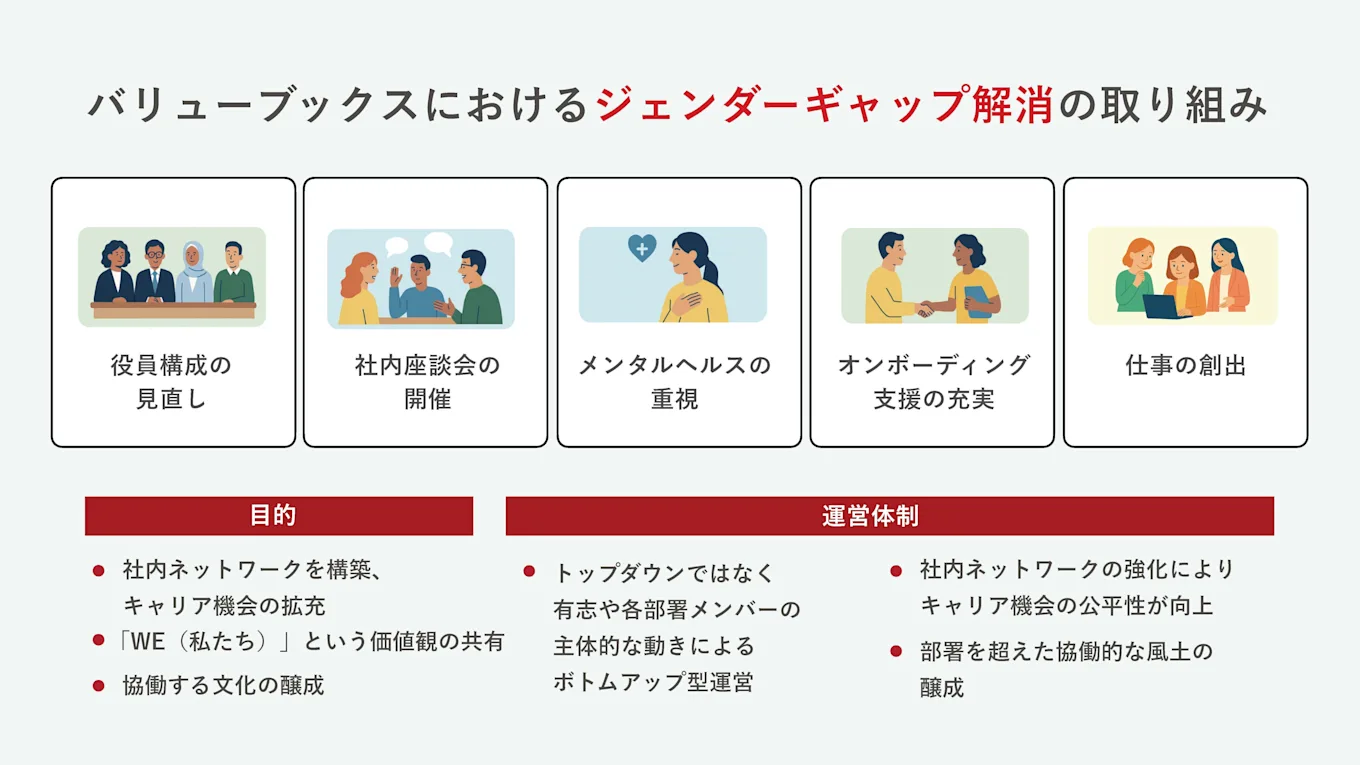

私たちはよく「WE」という言葉を大事にしています。一人ひとりの「WE」が集まると会社全体になるイメージです。役員会の構成を「社員の誰もが、そのなかの少なくとも一人とつながっている」と感じられるようにしているのも、「WE」を体現するためです。こうしたカルチャーのなかで、役員と現場社員が一緒にジェンダーギャップ解消に取り組み始めました。

まず取り組んだのが座談会です。子育て中の社員には、お子さんの帰宅時間などの関係で、終業時間が決まっている人がたくさんいます。そうすると、業務以外の時間に社内のネットワークを築く余裕がなくなってしまいます。

ジェンダーギャップの解消には、単に男女比を揃えるだけでなく、誰もが公平にキャリアを形成し、それぞれが望むタイミングで成長できる機会を得られるようにすることが重要だと考えています。一人ひとりがより広範囲の仕事、新しい仕事に挑戦するには、社内のネットワーク構築が非常に重要です。その機会が足りない状況を改善すべく、部署を超えてさまざまなテーマで対話できる座談会を開催しています。

鳥居さん

新入社員にも早期から部署を超えた社内の知り合いができるよう、オンボーディングのプロジェクトも始まりました。また、メンタルヘルスを重視する観点から、精神科の先生に定期的に時間をつくっていただき、就業時間中の面談や、勉強会などを行っています。

こうした取り組みはいずれも他の役員や従業員が主体になって進めているもので、それがよい点だと思っています。任期の3年間が終わったときには、1人でも多くの人が「自分がバリューブックスを変えたんだ」と思える、そんな会社になっているようにしたいですね。

さまざまな取り組みのなかで、新しく見えてきた課題はありますか。

鳥居さん

施策の1つとして、新たな仕事の創出に取り組んでいます。具体的には、社外のマーケティング支援やコンサルティングですが、難しさを感じています。

これまでは取り組んでいなかった知識やスキルを身に付けたり、仕事の枠組みをつくったりするのには、時間も労力もかかります。外部との連携があるプロジェクトでは自社の都合だけで物事を進められず、何度も計画を変更することがありました。一方で、そのプロセス自体が大きな学びであり、組織の糧になっていると思っています。

B Corp™認証は「100年続く企業」への道標

バリューブックスは持続可能な経営を目指し、独自の組織づくりをされています。2024年に取得されたB Corp™とは、どのような認証なのでしょうか。詳しく教えてください。

鳥居さん

B Corp™認証とは、2006年に設立された非営利団体「B Lab™ 」が運営する国際的な企業認証制度で、厳格な評価のもと、環境や社会に配慮した公益性の高い企業に与えられます。世界で9,705社が認定を受けている一方で、日本の認定社数は57社※4にとどまっています。

事業は本来、人々の暮らしを豊かにし、より良い社会をつくるために存在します。しかし近年は短期的な利益や株主の利益のみが優先され、原点を見失いがちです。これをなんとかしようというのがB Corp™の趣旨です。そのため、営利企業のみが対象になっています。

バリューブックスが2024年にB Corp™認証を取得したときは、本の循環による資源保護、そして教育的価値の提供の2点が大きく評価されています。ビジネスモデルが資源の保護に貢献していること、教育的価値のある「本」という商品をステークホルダーの方々に届けているという点が大きな評価ポイントでした。

※4:2025年6月時点。「Make Business a Force For Good」より。

なぜB Corp™認証を目指したのでしょうか。

鳥居さん

入社時にバリューブックスのサステナブルな取り組みを包括的に見て、さらに良くしていくためにできることがないかな、と感じていました。加えて、2016年のアメリカ視察で実践している企業を間近で見たことが、B Corp™認証を目指すきっかけになりました。

B Corp™認証は取得して終わりではなく、よりよい会社へと変化し続けていくための指標だと考えています。最近、改めてこうした考えを再認識する機会がありました。当社と同じくB Corp™認証を取得しているアメリカの酒造会社であるメーカーズマーク当主のロブ・サミュエルズさんとの対談です。なかでも特に印象的だったのが、サミュエルズさんの「100年続けられるブランドにする」という言葉でした。

鳥居さんとメーカーズマーク当主 ロブ・サミュエルズさんの対談風景

出典:VALUE BOOKS【B Friends! – 世界のB Corp™と、これからの話を。】第一回 メーカーズマーク当主 ロブ・サミュエルズさん 「世界的バーボン蒸溜所が貫く、100年先を見据えたものづくり」

単に「長期的に」というよりも、100年単位で考えることで、なにを残すべきか、その間にどんな節目があるべきかをより明確に思い描けます。 「100年先を見据えて計画を立てる」ことが、自分が思っていた以上に大切な視点なのかもしれないと感じました。

また、「社員を大切にすること」についても改めて大きな気づきをいただきました。問題が起きたときや苦しい状況のときこそ、社員にプレッシャーをかけないようにすると、そう何度もおっしゃっていたのが印象的でした。サミュエルズさん「厳しい状況でも、従業員をどう支えられるか、それが企業文化の真価」と考え、コロナ禍でも誰も解雇しなかったそうです※4。こうした姿勢があるからこそ、メーカーズマークのビジネスは長く続いてきたのだと感じ、私たちも同じように大切にしたいと思いました。

※4:VALUE BOOKSの記事より

企業体質の根本的な変革を目指して

あと2年ほどで社長というバトンを次の方に渡しますが、残りの期間はどのようなことに注力されますか?

鳥居さん

この1年は「耕し期」でした。任期の3年が終わったときに就任前の状態に戻ってしまわないよう、残り2年で企業体質を根本から変える取り組みを進めたいと思っています。

たとえば、従業員が決算情報を活用できる環境の整備です。バリューブックスでは毎週の預金残高や借り入れ状況を含めた決算情報を全従業員に公開していますが、従業員がそれを活用できる状況にはなっていません。

すでに税理士さんとの決算会議の録画を共有していますが、今後は経営や会計の知識を学ぶ勉強会の開催も予定しています。これが続けば、会社がよりよくなっていく。そんな希望をもてる状態で、次につなぎたいです。

※VALUE BOOKS「社長交代、そして新体制へ—。不完全な私たちが目指す、公平な組織。

サステナブルな組織で、未来に誇れる経営を

変わり続けることをためらわず、「働く」意味そのものをアップデートし続けるバリューブックス。持続可能な企業であるためには一度の改革で満足せず、「今の時代に合った組織づくりができているか」を定期的に見直す姿勢が大切なのではないでしょうか。バリューブックスの取り組みは、100年続く企業になるための大きなヒントになるはずです。

「変化を恐れない組織づくり」全編の再生はこちらから

音声版では、今回の記事で取り上げた内容以外にも「働き方とマネジメント」をめぐるさまざまな話を展開しています。お時間のある時に、こちらもぜひお聴きください。

ポッドキャスト番組『WEDNESDAY HOLIDAY(ウェンズデイ・ホリデイ)』は、フリーアナウンサーの堀井 美香さんをパーソナリティに迎え、ビジネス・アカデミック・文化芸能などさまざまな世界で活躍するゲストとともに、個人の働き方や、組織やチームのあり方、仕事を通じた社会との関わり方などをゆるやかに語るトークプログラム。毎週水曜日の夕方5時頃に、最新エピソードを配信しています。配信中のエピソードは、各種音声プラットフォームにて、無料でお聴きいただけます。

執筆・記事内画像制作:株式会社TokyoEdit