「犯人探し」はもう終わり!チーム崩壊を防ぐ“KMT”振り返り術

- 公開日

目次

池田めぐみ

池田めぐみ筑波大学ビジネスサイエンス系助教・株式会社MIMIGURI リサーチャー

東京大学大学院学際情報学府博士課程を修了後、社会科学研究所附属社会調査・データアーカイブ研究センター助教を経て2024年4月より現職。研究テーマは職場のレジリエンス、若手従業員の育成。分担執筆として関わった書籍に『活躍する若手社員をどう育てるか』(慶應義塾大学出版会)、『ジョブ・クラフティング:仕事の自律的再創造に向けた理論的・実践的アプローチ』(白桃書房)、共著に『チームレジリエンス』(日本能率協会マネジメントセンター)などがある。

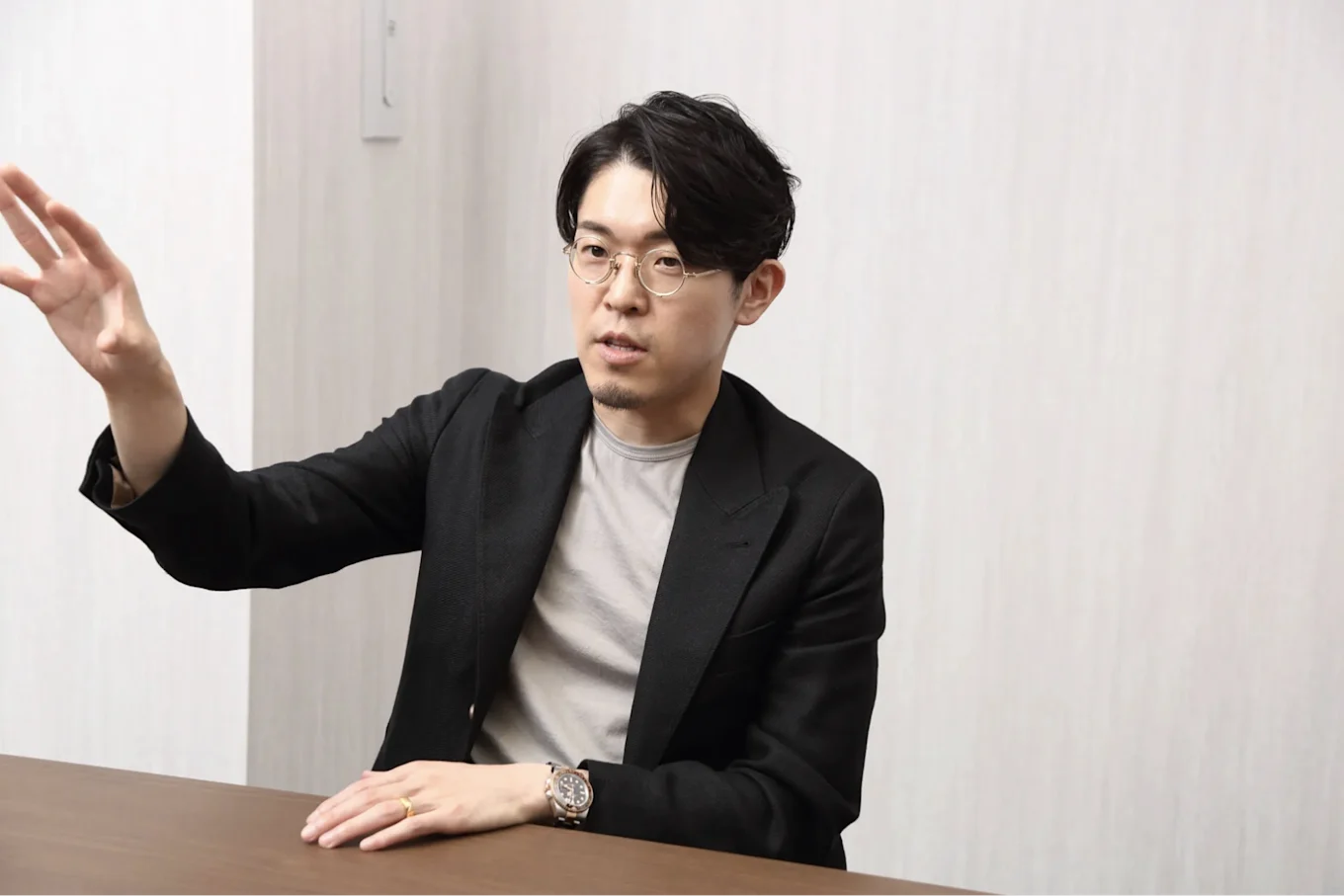

安斎勇樹

安斎勇樹株式会社MIMIGURI代表取締役Co-CEO・東京大学大学院情報学環 客員研究員

東京大学大学院学際情報学府博士課程を修了後、人と組織の可能性を活かした"冒険的世界観"の経営、マネジメント論について研究。『問いのデザイン』(学芸出版社)、『チームレジリエンス』(日本能率協会マネジメントセンター)、『冒険する組織のつくりかた「軍事的世界観」を抜け出す5つの思考法』(テオリア)など多数の著書がある。

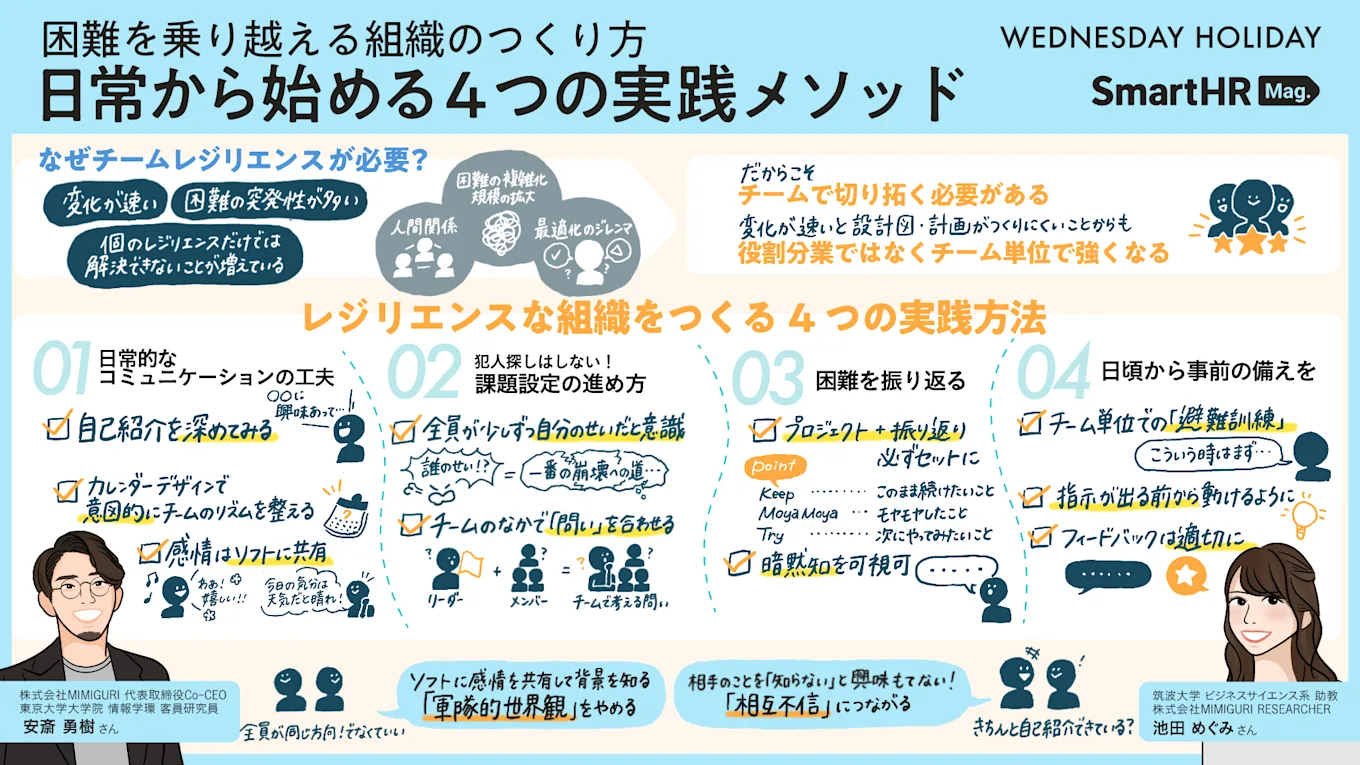

ビジネス環境が目まぐるしく変化する現代において、予測不能な困難やトラブルに直面する機会は増える一方です。個人の力だけでは立ち行かない状況のなか、今注目されているのが「チームレジリエンス」という概念です。

今回は『チームレジリエンス 困難と不確実性に強いチームのつくり方』の共著者である池田めぐみ氏と安斎勇樹氏にインタビューを行いました。前編では、チームレジリエンスの必要性や、しなやかな組織と崩壊しがちな組織の違い、そして組織崩壊の原因について伺いました。後編となる本記事では、チームレジリエンスを高める具体的な実践方法を深掘りします。

※ SmartHRでは、「"働く"を語る水曜日の夜」をコンセプトに、ポッドキャスト番組『WEDNESDAY HOLIDAY(ウェンズデイ・ホリデイ)』を配信しています。本記事は池田氏・安斎氏がご出演された回をもとに制作しています。質問も含め、内容を再編集しています。

まずは「お互いを知ること」から。過去や感情の共有が、チームの柔軟性を育む

ここからは、チームレジリエンスを高める具体的な方法について伺います。まず、日常的なコミュニケーションでは、どのような意識をもつとよいでしょうか?

安斎さん

「お互いのことを知らないとチームが崩壊しやすい」という話をしましたが(※前編参照)、そこをケアするためには、まず「お互いの過去の話をすること」から始めるとよいでしょう。前職ではどんな立場で何の仕事をしていたのか、今までどんな目標をもって何を学んできたのか、などですね。

そういう当たり前のコミュニケーションを、同じように職場でも実践していくとよいと思います。

池田さん

「意識的に感情を共有すること」も効果的です。チームで目標を達成したときに、リーダーが積極的に「うれしい!」「やったね!」みたいな声を上げたり、ご褒美のランチ会をチームで企画したりすると、「この職場では感情を出していいんだ」とメンバーにも伝わり、普段から「楽しさ」や「しんどさ」といった気持ちを共有しやすい雰囲気が醸成されます。

他には、日々のミーティングのチェックインで「今日の気持ちを天気でいうと?」といったコミュニケーションを取ると、気持ちの共有がしやすくなるかもしれません。仕事では感情やプライベートの事情を持ち込んではいけないと思われがちですが、「今日リーダーがすごく機嫌悪そうに見えて嫌だな」と感じていたのが、実は「お子さんが風邪で心配だった」といった事情がわかれば、「何かサポートできることはないだろうか?」などといった思いやりの気持ちも生まれやすくなります。

安斎さん

過去の話をしたり、気持ちの共有をしたりする機会は、チームで定期的に枠を設けてみるのもよいかもしれません。私たちは「カレンダーデザイン」と呼んでいるのですが、日々の仕事のバイオリズムのなかで「このタイミングで少し息抜きを兼ねた雑談の時間をつくろう」と、リズムを整えるための集まりを意図的につくることで、チーム全体によい影響を与えられます。

「誰のせい」でもなく「みんなのせい」? チームを崩壊させない課題設定のポイント

チームが困難に直面した際、課題設定においてはどのような点に注意すべきでしょうか?

安斎さん

まず重要なのは「犯人探し」から脱却することです。大事なのは、チームの問題って結局、みんなが少しずつ関与した結果として起きてしまうものだと認識することが重要です。だからこそ、それはチーム全員で受け止めるべき課題です。

誰か一人だけのせいにするのではなく、「少しずつみんなのせい」として捉え直す──そういう認識で目線を揃えるコミュニケーションを、リーダーがうまくファシリテートしていく。極端に「自分だけのせい」「誰かのせい」にしないことが、チームが崩壊しかけたピンチのときに最も大事なコミュニケーションとなります。

池田さん

課題の整理では、まず現状を客観視することから始めるとよいと思います。さまざまなところに問題を感じるとは思いますが、そのうちのどこに注目して何を変えていくべきかを整理することが重要です。

たとえば、エースが抜けて営業成績が悪化したチームがあるとします。上司は「エース以外のメンバーの力不足が原因だ」と考え、メンバーは「上司のプレッシャーが強すぎる」と感じ、別の人は「会社の制度に問題がある」と思っている。こうした多角的な視点を一度洗いざらい出して、優先順位をつけていく作業が必要です。

安斎さん

そうしないと、チームのなかで問いが揃いません。リーダーが見えている景色だけで「これがいま解くべき課題だ」と決めつけてしまうと、他の重要な視点を見落としてしまうリスクがあります。

リーダーはまず「自分はこれが課題だと思う」という叩き台を提示し、その後でチームメンバーから「他にどういう景色が見えているのか」「何にモヤモヤを感じているのか」「どんな不安を抱えているのか」といった意見を丁寧に収集する。そして「みんなの話を踏まえると、これがチームの課題だね」という合意を形成していく──こうした課題整理のプロセスが不可欠です。

「反省会」で終わらせない。困難を成長の糧に変える「KMT」振り返り術とは?

困難を乗り越えた後の振り返りについて、具体的にはどのように行うべきでしょうか?

安斎さん

まず大前提として、必ず振り返りの機会を予定に組み込むとよいでしょう。「プロジェクトが終わったら1週間以内に振り返りをする」「何もなくても毎月月末にチーム全体の振り返り時間を確保する」といった具合に。人は本能的に振り返りを避けたがる傾向があるため、強制的にスケジュールに入れてしまうのが確実な方法です。

トラブルや困難が終わると、開放感でつい「もう終わった!」「次に行こう!」となってしまいがちですが、そこで終わらせてはいけません。いわゆる犯人探しの反省会ではなく、「そこで学んだことは何だったのか」「どうすれば次に同じようなことが起きないのか、あるいはうまくいくのか」といった教訓を得るための前向きな振り返りを、どんなにすっきりしていても必ず実行することが重要です。

振り返りの手法として、何か有効なフレームワークなどはありますか?

安斎さん

私たちMIMIGURIでは従来のKPT(Keep, Problem, Try)の応用として、KMT(Keep, Moyamoya, Try)を推奨しています。“Problem”って結構強い言葉で「問題を上げてください」と提示すると、みんな断定的で厳しいことを言ってしまいがちです。

“Problem”を“Moyamoya”に変えて、「なんか、ちょっとモヤっとしました」くらいの温度感で振り返りをすると、オブラートに包みながらも些細な課題も共有できるので、心理的安全性を保ちながら建設的な議論ができます。これは弊社でも実際に使っている手法で、かなり効果的ですね。

もう1つ重要なのが「暗黙知の可視化」です。困難を乗り越える過程で、みんな普段よりも高いパフォーマンスを発揮しているはずなんです。しかし当の本人は、自分がなぜうまくできたのかを言語化できていないことがほとんどです。

「○○さん、なんであのときあんな大量のクレーム電話が降り注ぐなかで、全部捌けたんですか?」といったように、具体的に問いかけてみる。そうすると「言われてみたら、実はこういう工夫をしていたかも」といった暗黙知が出てくる。火事場の馬鹿力的なパフォーマンスを言語化し、他のメンバーでも再現できるヒントへと変換していくのです。ピンチのなかにこそ学びの宝庫があるんです。

適切なフィードバック文化が、メンバーの主体性と緊急時の対応力を育む

困難が起こる前の備えについては、どのような対策ができるといいでしょうか?

池田さん

システム関連のチームでよく行われている「システム障害訓練」が、非常に参考になります。「こういう困難が起きたら、チームとしてどう対処するか」を事前にシミュレーションしておくことで、いざというときの被害を最小限に抑えられます。とくに重要なのは、個々のメンバーが「急な困難に対処する力」を普段から身につけておくことです。現在の組織は上下関係が強い軍隊的構造になりがちで、「上司の指示がないと動けない」「自分が何をすべきかわからない」という人が構造的に生まれやすくなっています。

そうではなく、日頃から指示されていない状況でも適切に動けるよう、個人の主体性を育成し、それを組織として承認しておくが重要です。リーダーが突然倒れたり、不在時に困難が発生したりしても、チーム全体で自然に対応できる体制を構築しておくのです。

安斎さん

主体性を育成するうえで欠かせないのが、適切なフィードバック文化の醸成です。何かアクションを起こしたときに「なぜそんなことしたんだ?」といったネガティブフィードバックばかりが続くと、メンバーは指示されたこと以外は動かなくなってしまいます。

判断ミスがあったとしても、まずは「主体的に判断して動いてくれたことはありがとう」と承認し、そのうえで「こういうやり方だとよりよかったかもね」と建設的な改善点を伝える。こうしたフィードバックスタイルを日常的に実践しておかないと、いざピンチのときにメンバーが萎縮して動けなくなってしまいます。普段のフィードバックの質が、緊急時のチーム対応力に直結するんです。

リーダーを孤立から救え。チーム全体でレジリエンスを高めるカギは「ギバー精神」

最後に、レジリエンスが高いチーム・組織を実現するために押さえておくべきポイントを教えてください。

池田さん

繰り返しになりますが、「リーダーが1人で抱え込まないこと」が本当に大切です。「リーダーが1人で解決しようとしてパンクしてしまう」「1人で解決しなきゃいけないと思って、逆にメンバーと対立してしまう」というのは、チームレジリエンスの問題でありがちなパターンです。

まずはリーダーが「完璧でいなきゃいけない」という呪縛から逃れること。そして、独りよがりにならずに、チームで解決していこうと呼びかけること。加えて、「私たちは同じ困難に立ち向かう仲間なんだ」とメンバーを信頼して頼ることが、非常に重要だと思います。

リーダーが孤立しないためにも、チームであることの意識づけを日常的に行っていくことが大切なのでしょうか?

池田さん

そうですね。大きい会社だと「異動してこの部署で働いているけれど、チームの一員という認識はあまりない」という人は意外と多いと感じています。そこを変えていき、一人ひとりが「チームとしての目標は〇〇です」と語れるようになる必要があるなと。

スポーツのチームだと、勝利を目指すため目標が非常にわかりやすく、一致団結しやすいですよね。会社におけるチームでも、なるべくわかりやすく目標を言語化し、日々全員で意識していけるようなコミュニケーションを取ることが望ましいと思います。

安斎さん

リーダーはチーム全体を見て部下をケアしなければならないのに、自分は誰からもケアされない状況であることが多いです。

そういう状況下で有効なのが「マネージャー同士のつながりをつくること」です。僕らが組織づくりのコンサルティングでよくやる裏技がまさにこれで、研修という体裁でミドルマネージャーを集めて、そこでお互いを労い合う時間をつくるんです。「え、部下20人もいるの?」「1on1はすごく大変だよね」といった話をただ共有できる横のつながりができると、それだけでも空気がガラリとよい方向に変わるんですよ。そういう意味では、まず「気兼ねなく苦労を共有できる相手を見つける」というのは、すごく大事なことだなと思います。

リーダーやマネージャーが抱えているそういった問題に対して、チームメンバーができることはありますか?

安斎さん

人材不足の影響で、どこの組織でもリーダーの業務はパンク気味です。イレギュラーな困難が起こるとなおさら混乱してしまうと思います。そうなってチームが慌ただしくなったときに、それぞれのメンバーが状況を分析して「自分が任されている仕事ではないけれど、自分にできる役割、もてるボールはないかな」と探して、可能ならリーダーから仕事を奪ったりしていけるといいですよね。こういう動きをしてくれるとリーダーは救われるし、結果的にキャリアアップにもつながるはずです。

お互いが「評価・責任・負荷」を気にして縮こり、なるべく無難に……と行動しているチームは、チームとして成長せず、その環境で仕事をしていても楽しくないと感じるでしょう。チームとしても強く楽しい職場を積極的に築こうと考えるならば、やはり一人ひとりが自分の枠や役割を少しずつ越えて共創していくような「ギバー精神」が大事になってきます。

「これって誰もやらないのかな」と思ったら、まず自分がやってみる。そういう「自分からギブする行為」が連鎖していったほうが、中長期的には絶対によい職場になります。その連鎖は、誰かが率先して武装を解き、ギブをしないと始まりません。最初は自分が割を食うかもしれないですが、結果としてチーム内での居心地のよさや、自分の評価にもつながっていきます。ぜひ、まずはあなたが「ギバー精神」をもって、チーム内でプラスアルファの仕事をしてみてください。

音声版『WEDNESDAY HOLIDAY』全編の再生はこちらから

音声版では、今回の記事で取り上げた内容以外にも「チームレジリエンス」をめぐるさまざまな話を展開しています。お時間のある時に、こちらもぜひお聴きください。

フリーアナウンサーの堀井美香さんをパーソナリティに迎え、ビジネス・アカデミック・文化芸能などさまざまな世界で活躍するゲストとともに、個人の働き方や、組織やチームのあり方、仕事を通じた社会との関わり方などをゆるやかに語る番組WEDNESDAY HOLIDAY。毎週水曜日の夕方5時頃に、最新エピソードを配信しています。配信中のエピソードは、各種音声プラットフォームにて、無料でお聴きいただけます。

執筆:西山 武志

記事内画像制作:株式会社LA BOUSSOLE