「空気を読む職場」から「本音で語る職場」へ。 精神科医・名越康文が語る、人にやさしい組織づくり

- 公開日

目次

精神科医

1960年、奈良県生まれ。精神科医。相愛大学、高野山大学、龍谷大学客員教授。専門は思春期精神医学、精神療法。近畿大学医学部卒業後、大阪精神医療センターにて、精神科救急病棟の設立、責任者を経て1999年に同病院を退職。引き続き臨床に携わる一方で、テレビ・ラジオでコメンテーター、映画評論、漫画分析などさまざまな分野で活躍中。夜間飛行よりメールマガジン「生きるための対話」、会員制動画チャンネル「シークレットトーク」や「名越康文TVシークレットトークYouTube分室」(登録18万人)も好評。通信講座「名越式性格分類ゼミ」なども配信中。

組織やチームで働くうえで、他者への気遣いは欠かせません。しかし、行き過ぎると自分自身がおろそかになり、心が疲弊してしまうこともあります。また、常に機嫌よくいなければならないという見えないプレッシャーも重なり、知らず知らずのうちに心身が追い込まれている人も少なくありません。今回は、精神科医の名越康文(なこし・やすふみ)さんに「チームにおける配慮」についてお話を伺いました。

※ SmartHRでは、「“働く”を語る水曜日の夜」をコンセプトに、ポッドキャスト番組『WEDNESDAY HOLIDAY(ウェンズデイ・ホリデイ)』を配信しています。本記事は名越さんがご出演された回をもとに制作しています。質問も含め、内容を再編集しています。

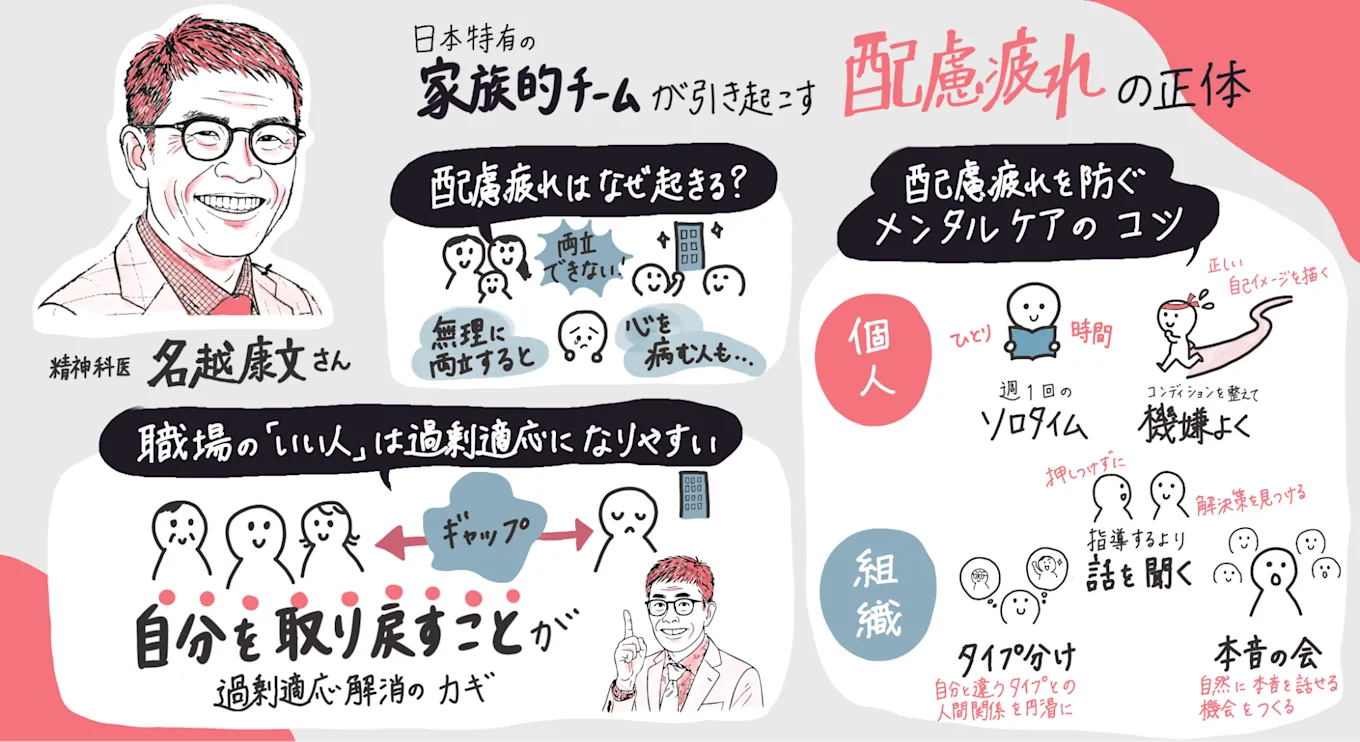

配慮疲れの原因は「家族的文化」と「チーム文化」の無理な両立にある

組織やチームで働くうえで他者への配慮は大切ですが、気遣うばかりだと心身が疲弊してしまうことがあります。こうした「配慮疲れ」を防ぐためには、どうすればよいでしょうか?

名越さん

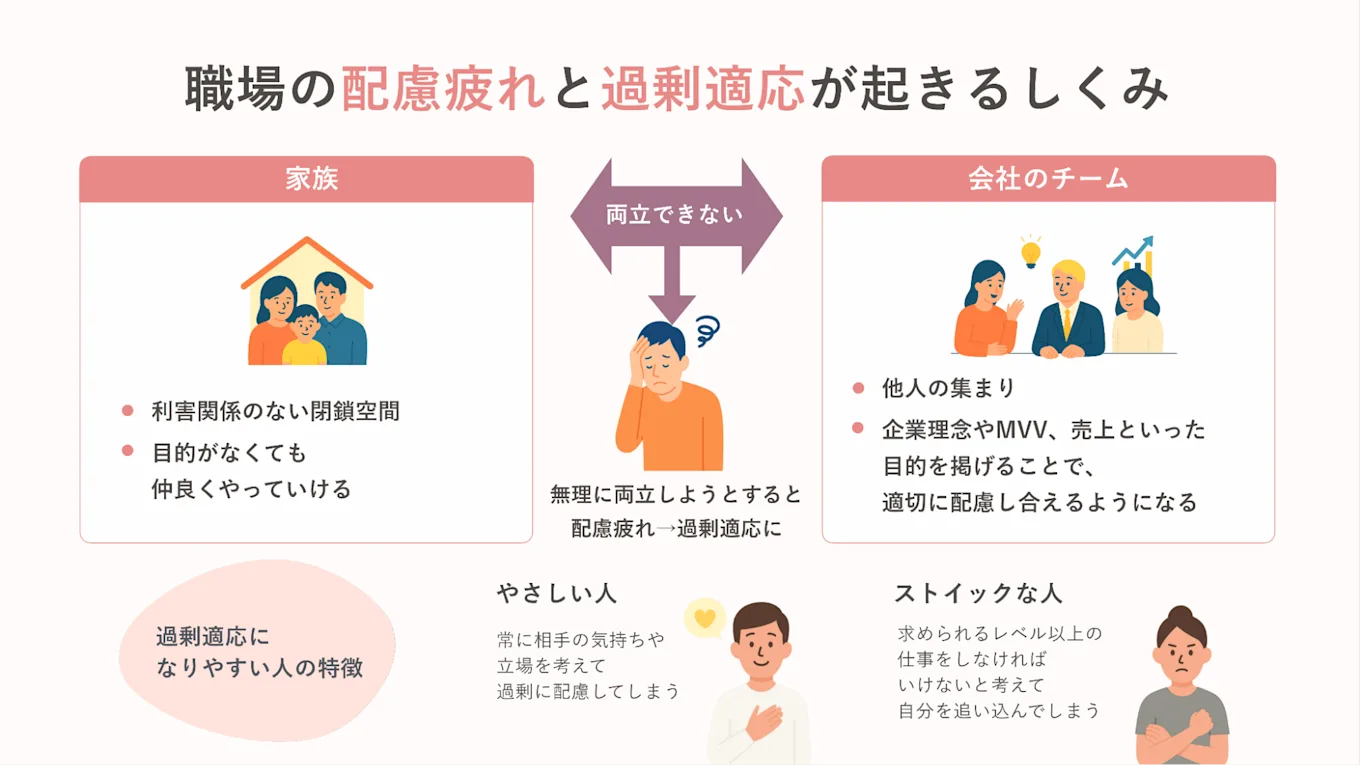

日本にはほぼ無意識的に、「他人にも家族並みの配慮をするべき」という前提があるのかもしれませんが、やはりこれが基準になるのは無理があるのかもしれません。社会的に成立したワークタスク上のチームであるにもかかわらず、配慮は家族並みにしないといけないというのはやはり疲れてしまう。

他人の集まりである会社で配慮疲れが起きる原因は、このような家族的文化とチーム文化を無理に両立させようとする点にあります。

家族とチームの最も大きな違いは何ですか。

名越さん

シンプルに言うと、家族とチームの違いは「目的があるかどうか」です。家族には、とくに目的がありません。「目的はないけど、毎日仲良くやっていこう」というのが家族です。しかし、これが成り立つのは家族が利害関係のない閉鎖空間だからです。他人の集まりである会社のチームメンバーには、このルールは適用できません。

そこで必要になるのが、共通の目的です。チームでは企業理念やMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)、売上といった目的を掲げることで、チームメンバーが自然と同じ方向を向き、適切に配慮し合えるようになるのです。

職場の「いい人」は過剰適応になりやすい

最近では家族的なチームを目指す企業もありますが、家族的文化とチーム的文化の両立は可能なのでしょうか。

名越さん

もちろん人間であるかぎり、この二つが混在することはあり得ると思います。しかし、基本的にはちょっと難しい気がします。無理な両立は、チームメンバーの心の不調を招くおそれがあります。なぜなら権限をもつ者がある時は家族的なルールを、あるときは社会のルールをもちだせば現場は混乱するからです。

なかでも疲弊しやすいのは、いわゆる「いい人」です。仕事ぶりは真面目で、同僚との関係も良好、上司からも評価されている。このような一見問題なさそうな人は「いい人」を演じている場合があり、周囲に配慮しすぎて神経が削られていることも少なくありません。

私はこうした状態を「過剰適応」と呼んでいますが、日本人の約6割が陥る可能性があると考えています。常に相手の気持ちや立場を考えるやさしい人や、仕事に対してストイックすぎる人は、過剰適応に陥るリスクがとくに高くなります。

チームのなかで配慮疲れしている人は、どのように立ち回ればよいのでしょうか。

名越さん

配慮疲れしている人は、上司と部下の両方に配慮して板挟み状態になっていることが多いと思います。本人の努力とは裏腹に、「八方美人」と打算的に見られることもあります。

「このような人たちは、出世を望んでいないことも多く、組織内の調和を重視して過度な配慮行動を選択する傾向があります。この悪循環から抜け出すためには「自分を取り戻すこと」が必要です。

週1回の「ソロタイム」で自分を取り戻す

自分を取り戻すためには、どのようなことをすればよいのでしょうか。

名越さん

自分を取り戻すために個人ができることは、週に1日、1人で過ごす時間「ソロタイム」を設けることです。たとえば、水曜日の夕方は習い事に行ったり、土日のうち1日は1人で趣味を満喫したりするのもよいでしょう。

配慮疲れする人は友人にも気を遣ってしまう場合があるため、意識的に1人になり、自分の内面と向き合う時間が必要です。

自分の内面と素直に向き合うためのヒントを教えてください。

名越さん

自分の内面と向き合うには、正しい自己イメージを描く必要があります。そのためには、機嫌よくいることが大切です。心が不安定な状態では本当の自分を見失い、自己理解が難しくなります。

一方で、無理にご機嫌を演じて心が疲れる人もいます。そういう人は、まず自分のコンディションを整えましょう。最低7時間よく寝て栄養のあるものを食べ、午前中に運動をする。良質な睡眠のために、夜はカフェインを控える。こうした生活を送っていればコンディションが整い、自然と機嫌がよくなります。

上司は「指導する」より「話を聞く」

上司の方からは「部下に辞められると困るので苦言を呈せない」という悩みをよく聞きます。こうした場合、どうすればよいでしょうか。

名越さん

苦言を言うのではなく、コミュニケーションをとる姿勢が必要です。たまにはカウンセラーのように話を聞くことが大切だと思います。私はこれを「ライトカウンセリング」と呼んでいます。

カウンセラーは、相手が行き詰まっている原因を探索するとともに、小さな変化を加えるだけで乗り越えられるかもしれないという観点をもちながら、話を聞きます。相手の話を最後まで聞けば、必ずどこかにヒントがあるのです。

部下が行き詰まっているときには解決策も必要です。しかし、部下視点では「こうしなさい」と意見を押しつけられるのも納得できません。だからこそ、話を聞くなかでその人が納得できる解決策を見つけ、形にする手助けをする姿勢をがよいのではないでしょうか。

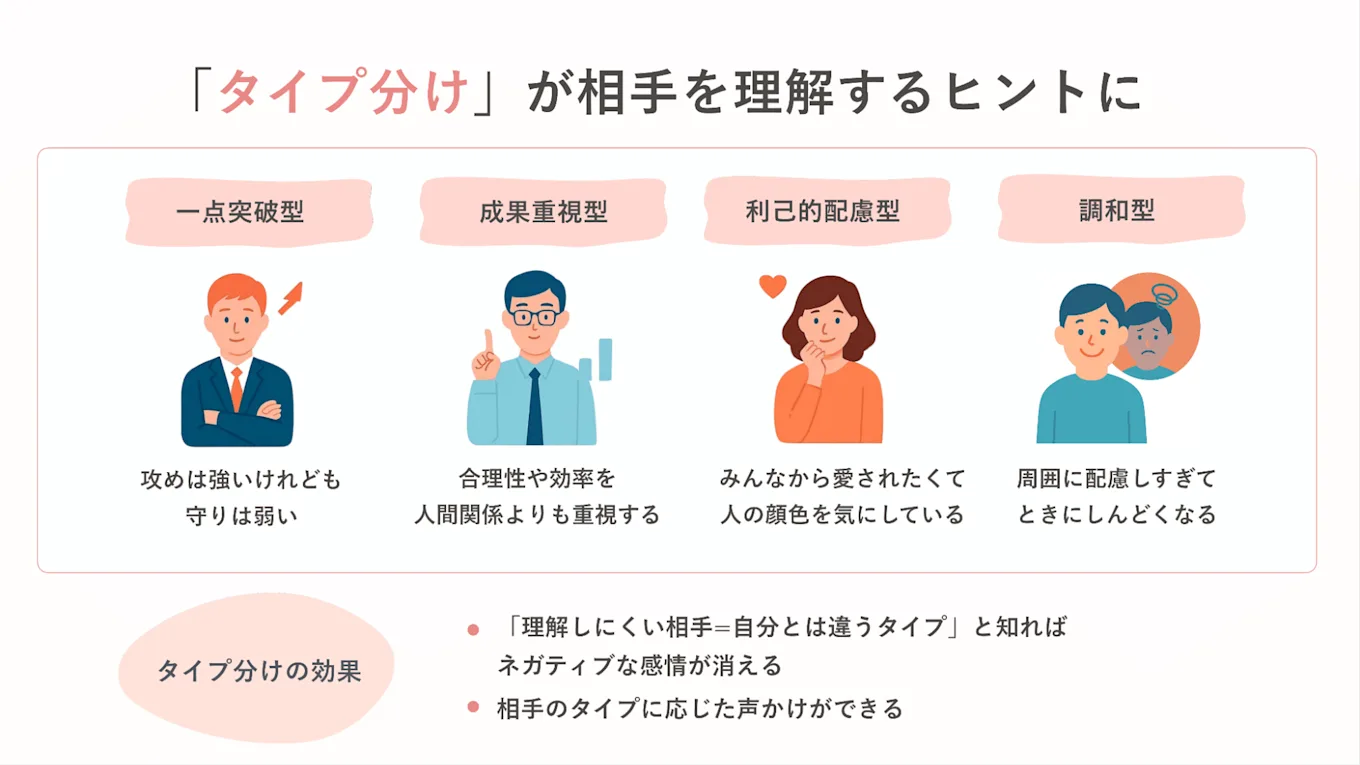

「タイプ分け」が相手を理解するヒントに

部下の話をうまく聞くためのコツはありますか?

名越さん

部下に対する先入観は避けるべきですが、話を聞いて解決策を見つけるという観点でタイプ分けは有効な手法かもしれません。

攻めは強いけれども守りは弱い「一点突破型」。人間関係よりも合理性や効率を重視する「成果重視型」。みんなから愛されたい「利己的配慮型」。周囲に配慮しすぎて、ときにしんどくなる「調和型」。たとえばこの4タイプにわけて、自分はどのタイプか、他のタイプは自分とどこが違うかを知っておくとよいと思います。

たとえば、積極的な行動力をもつ一点突破型の人は、周囲との合意形成を大切にする調和型の人に慎重すぎる印象をもち、敬遠する場合があります。実際、部下に対して「この人は何を考えているのかわからない」と思っている上司の方もいるでしょう。

しかしこれは、相手と自分の性格タイプが異なるだけなのです。相手との違いを認識できれば、むやみにネガティブな感情を抱かずにすむと思います。

部下が悩みを話しやすくなる「本音の会」

上司からチームメンバーに声をかける、よいきっかけはありますか。

名越さん

定期的にメンバーが集まり抱えている悩みや問題を素直に周囲に伝える「本音の会」を開催するのがおすすめです。悩みの解決策が見つけやすくなるだけでなく、「周囲が自分の悩みをわかってくれた」という安心感が得られます。

始める前に「他人の悪口を言わない」や「ポジティブに解決策を探す」といった最低限のルールを決めておけば、メンバーが安心して悩みを打ち明けられます。周囲に悩みを話すだけで、気持ちが軽くなることもあります。

2週間に1回、1時間でよいので、メンバー全員で悩みをわかち合う機会があれば、部下も気軽に悩みを相談できるようになると思います。

頼り下手な人には「自分のトリセツ」が有効

人に頼ることが苦手で助けを求めることができない人は、どうすればよいでしょうか。

名越さん

周囲に、今大変な状態ではないだろうかと察し連絡をしてくれる理解者がいるとよいと思います。頼ることが苦手な人でも、相手から聞かれると素直に話せたりします。

こういう人は自分より立場が上の人が必要ですが、職場では部下が多くなりがちです。だからこそ、学生時代の部活動の先輩や趣味仲間など、仕事とは関係のない目上の人に話を聞いてもらうとよいかもしれません。「この人になら心を開ける」という人をあらかじめ見つけておくと、いざというときにそれこそ命綱になってもらえます。

また、新しい職場に移った際に、“自分のトリセツ(取扱説明書)”を周囲に共有するのも1つの方法です。あらかじめそう伝えておけば、周囲はきっと協力してくれると思います。

「言い方」を変えるだけで人間関係はよくなる

仕事にシビアなあまり、周囲に厳しく接して空気を壊しているかもしれないと感じる場合はどうすればよいのでしょうか。

名越さん

仕事にストイックな人、すばらしいと思います。一方で、厳しい人なので周囲の人は背伸びする必要があり、息苦しさを感じてしまうことも。

これは接し方の問題だと思います。「早く仕事してください!」ではなく、「私の仕事は終わったので、手伝いましょうか?」など。トゲトゲしない言い方、立ち回りを選べると、周囲の反応は180度変わるはずです。

それに、人のために何かをすることはとても気持ちがよいと思います。「やっとくよ」を積み重ねていくと、同僚が仕事の枠を超えた友人になるかもしれません。それもまた、すばらしいことじゃないですか。

優秀な人材を配慮疲れや過剰適応から守るために

周りに気を遣いすぎて疲れてしまう人は組織のなかで、知らず知らずのうちに心を擦り減らしがちです。優秀な人材のモチベーションを高く保ちつづけるためには、個人と組織がそれぞれできるコンディションマネジメントに取り組むことが大切です。できることから行動に移すことが、過剰適応・配慮疲れの解決に向けた一歩目になるのではないでしょうか。

音声版「チームにおけるケアや配慮」全編の再生はこちらから

音声版では、今回の記事で取り上げた内容以外にも「マネジメントとコミュニケーション」をめぐるさまざまな話を展開しています。お時間のある時に、こちらもぜひお聴きください。

フリーアナウンサーの堀井 美香さんをパーソナリティに迎え、ビジネス・アカデミック・文化芸能などさまざまな世界で活躍するゲストとともに、個人の働き方や、組織やチームのあり方、仕事を通じた社会との関わり方などをゆるやかに語るトークプログラム。毎週水曜日の夕方5時頃に、最新エピソードを配信しています。配信中のエピソードは、各種音声プラットフォームにて、無料でお聴きいただけます。

執筆・記事内画像制作:株式会社TokyoEdit