「ジョブ型雇用制度」導入のために人事・労務がやるべきことは?【社労士が解説】

- 公開日

目次

こんにちは。社会保険労務士法人名南経営の大津です。近年、ジョブ型雇用という言葉を耳にすることが多くなりました。政府の方針にもジョブ型の普及が盛り込まれており、2022年5月31日に開催された経済財政諮問会議で示された経済財政運営と改革の基本方針2022(いわゆる骨太の方針)の原案の中でも「働く人のエンゲージメントと生産性を高めていくことを目指して働き方改革を進め、働く人の個々のニーズにもとづいてジョブ型の雇用形態をはじめ多様な働き方を選択でき、活躍できる環境の整備に取り組む」という記述が見られます。

このように導入が加速するジョブ型の人事制度の概要と導入時のポイント、そして課題について解説します。

「ジョブ型雇用」について

日本でもここ数年で大企業を中心に導入が進められていますが、その先行事例としてよく取り上げられる富士通では、2020年4月から幹部社員に導入していた「ジョブ型人材マネジメント」の考え方にもとづく新たな人事制度を今後、国内グループ(一部を除く)の一般社員45,000人向けにも導入し、その対象をすべての職層に拡大すると先日、発表しました。

(参考)富士通と従業員の成長に向けたジョブ型人材マネジメント」の加速一般社員に新たな人事制度を導入(2022年4月21日) – 富士通株式会社

「ジョブ型雇用」は、「メンバーシップ型雇用」と合わせて、労働政策研究・研修機構労働政策研究所長の濱口桂一郎氏が、人事管理システムの分析概念として提起したものです。これらのポイントを比較表にまとめると以下のようになります。

ジョブ型雇用 | メンバーシップ型雇用 | |

基本原理 | 仕事基準 | ヒト基準 |

| 等級制度 | 職務等級制度が原則 | 職能資格制度が原則 |

| 職務記述書 | あり | なし |

| 賃金の考え方 | 職務に値札をつける 職務の変更により見直し 労働市場基準 | 個人の保有能力に値札をつける 人事評価と年功による積み上げ賃金 内部基準 |

| 採用 | 欠員補充中心 現場マネージャーが採用 | ・定期採用中心 ・人事による全社一括採用 |

| 教育訓練 | 当該ポジションを担える人材を採用 | 社内で育成 |

| 配置転換・異動 | 社内公募など本人の希望を前提 | 会社主導での定期異動 |

| 人事評価 | 入社時点で見極め 上位層は業績評価 | 全社員を対象に毎年評価を実施 能力評価・情意評価中心 |

| 人材流動性 | 高い | 低い |

根本的な違いは、ジョブ型雇用が「仕事」を基準としており、仕事の内容を記述した職務記述書にもとづいて採用や処遇するのに対して、メンバーシップ型は職務を限定せず、「ヒト」を基準にして評価・処遇を行う点になります。

そのため、採用に関しても、ジョブ型が「就職」であるのに対し、メンバーシップ型は「就社」であると例えられます。

「ジョブ型雇用」は最新の人事制度ではない

近年、注目を浴びる「ジョブ型雇用」ですから、いかにも新しい制度と思われがちですが、そうではありません。むしろ世界的に見れば、雇用制度の基本はジョブ型となっています。また、日本の法律も「雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。(民法623条)」としているように、ジョブ型を基本としており、1960年代ころまではジョブ型雇用が主流であったとされています。

その後、高度経済成長期の人手不足、大量生産・大量消費のビジネスモデルなどを背景として、大企業を中心としてメンバーシップ型雇用が定着しましたが、近年の国際競争力の低下により、その限界が指摘され、改めてジョブ型雇用に注目が集まっているのが現在の状況です。

もっとも、典型的なメンバーシップ型雇用が行われてきたのは、新卒一括採用・人事ローテーションを基本とする大企業の正社員が中心であり、非正規労働者については、これまでもジョブ型雇用の色が強くなっています。ですから、日本の雇用制度はメンバーシップ型であるというような単純な話でもありません。

経営環境の変化で進む「ジョブ型雇用」の導入

それではなぜここに来て、メンバーシップ型雇用からジョブ型雇用へのシフトが叫ばれているのでしょうか。それには企業の経営環境の変化が大きく影響しています。

かつては比較的安定した経営環境のなか、高品質の商品やサービスを大量に提供することが求められました。このような環境であれば、同じ釜の飯を食べる同質性の高い社員の連携が重要であり、結果として競争優位を作ることができました。

しかし、そのような大量消費社会は終焉を迎え、近年はデジタル化とグローバル化が進展したことで、経営環境も目まぐるしく変わってきています。

現代の経営においては、デジタルを中心としたイノベーションを進め、短期間に新サービスを構築し、展開することが重要となっています。そのため、戦略上必要な人材を外部労働市場から調達し、同時に社内の既存人材も新たな環境に適応できるように継続的な学び直しが求められるようになり、ジョブ型雇用の必要性が高まっています。

もっとも、すべての雇用をジョブ型にすればよいかといえば、そうでもありません。現在の教育制度において、通常の新卒社員は具体的にできる仕事がほとんどありませんから、ここにジョブ型を持ち込むことは困難です。

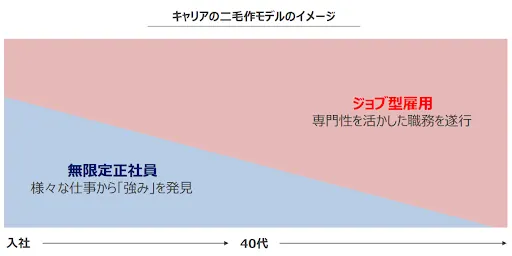

経済産業省が2022年4月にまとめた「未来人材ビジョン(中間とりまとめ案)」においても、最初は無限定正社員(メンバーシップ型雇用)として働き、キャリアを積んだあと、ジョブ型雇用に転換していく「キャリアの二毛作モデル」を紹介しています。

よって現実的には、年代や職種、その企業のビジネスモデルにより、ジョブ型とメンバーシップ型の適切な配合を考慮しながら、最適な雇用制度を作っていくことになるのでしょう。

またそもそも、完全なジョブ型雇用の実現は自社だけでは不可能であり、労働市場の整備や大学教育の見直しなど、社会システムの変革なくして実現しません。

「ジョブ型雇用制度」移行に必要なこと

現実にジョブ型雇用への移行を進める際には、人事制度など仕組みの改革と、労使双方の意識変革が不可欠となります。そこで以下では、その概要を解説します。

(1)人事制度

ジョブ型への移行は、従来のヒト基準の雇用制度の仕事基準への変更を意味しますので、まずは社内における職務の棚卸整理を行ったうえで、各職務について、職務記述書(ジョブディスクリプション)を作成することが求められます。

これは各ポジションの職務内容や責任範囲、求められるスキルや経験をまとめたものとなります。日本でのジョブ型導入のリーディングケースとなっている日立製作所では、ホームページでその内容を公開していますので、参考にされるとよいでしょう。

なお、これまでの日本企業では、各社員に求められる職務の内容や責任などが明確に定められていなかったがゆえに、生産性がなかなか高まらなかったという側面は否定できませんので、この職務記述書の作成は一定の意味を持つでしょう。ただし、実務的には定期的なアップデートが企業にとってかなりの負担ともなっています。

(参考)募集職種一覧 – 株式会社日立製作所

(2)賃金制度

賃金については、そのポジションの職責の大きさにもとづいてランクを設定し、外部労働市場における賃金水準も加味しながら設定することになります。これまでの職能給のように、年齢給や勤続給といった年功要素は原則として排除されることになります。

よって社員側の視点から、より高い処遇を得ようとするのであれば、社内の上位ポジション、もしくは社外にその活躍の場を求めることになります。社員にとっては、自己責任の要素が強い、厳しい制度にもなるでしょう。

(3)就業規則

ジョブ型雇用においては、職務や勤務地などはあくまでも社員本人が決めることになりますので、従来のような無限定の働き方を前提とした就業規則は見直しが必要となります。

なお、共働きの増加などの社会環境の変化により、従来のような無限定の働き方にも限界が来ていますので、今後は、ジョブ型の導入もあいまって、無限定の働き方は減少していくことになるでしょう。

(4)労使双方の意識変革

(3)までは社内制度の整備でしたが、ジョブ型への移行における成否を分けるのは、労使双方の意識変革ができるかどうかにかかっています。会社からすれば、外部の高度人材などは採用しやすくなる一方で、これまで行ってきた人事主導の配置などができなくなります。つまり、人事権の一部を放棄するということになります。

一方、社員としても、これまでは毎年、定期昇給で少しずつ賃金が引き上がり、安定した生活が一定程度保証されていたものがなくなり、高い賃金を求めるのであれば、努力し、自らの労働市場における価値を継続的に上げていかなければなりません。

制度導入においては、労使で経営環境の変化を踏まえたうえで議論を徹底的に行い、その意識を変え、ズレをなくしていくことが不可欠です。

おわりに

世界的な競争環境の変化のなか、企業としても、日本という国としても勝ち残っていくためには変化への対応が不可欠となっており、その対応の一つがこの雇用システムの変革となります。

最近のマスコミ報道などを見ていると、ジョブ型が単なるトレンドとなっており、一部のコンサルティング会社の新商品として売り出されているような印象を受けることが少なくありません。

人事制度改革は、企業を発展させる可能性をもつと同時に、企業の活力を奪うリスクもはらんでいます。企業経営者・人事担当者としては、人事制度を単なる流行ものとしてではなく、企業経営における最重要パーツの一つとして考え、慎重に議論を進めることが求められます。