研修だけで終わらせない人材育成とは?SmartHRタレント研修の設計思想

- 公開日

目次

急成長するスタートアップにおいて、将来の経営を担う人材の育成は重要な経営課題の1つです。しかし、単発の研修を実施するだけでは、持続的な人材育成につながりません。

SmartHRで人材開発・人材育成・タレント育成を担当する穂積 千尋さんに、選抜型育成プログラム「STP(SmartHRタレントプログラム)」の設計思想と、研修を戦略的な人材育成につなげるためのポイントについてお伺いしました。

株式会社SmartHR 人材育成部

コンサルティングファームで人事制度設計や組織開発、ピープルアナリティクスなどを経験したのち、IT企業のHRBP・人材開発に従事。2025年1月にSmartHRに入社。SmartHRで人材・組織開発、育成施策の企画から実施までを担当している。

「研修をやって終わり」への危機感から始まった見直し

まずは、STPについて教えてください。

穂積さん

STPは、SmartHRタレントプログラムの略です。いわゆる経営リーダー候補やマネジメント候補の方を中長期的に育成するという、選抜型の育成プログラムです。

対象はVP(バイスプレジデント)候補とマネージャー候補の階層に分かれていて、それぞれで決めた成長テーマに沿った育成計画を立て、研修を設計しています。期間は半年くらいのプログラムです。

穂積さんは2025年1月入社で、ちょうど第1期の振り返りから引き継がれたと伺っています。当時の状況はいかがでしたか?

穂積さん

私が引き継いだのは、それぞれ担当の方が1期目の振り返りをして、次の施策を検討する準備段階でした。

研修受講者のアンケート結果などを分析したところ、内容としては充実していたんだろうなと思いました。知識インプットはもちろん、実務での活用意欲や視野の広がり、他部署とのネットワーキングといった成果が得られたと感じました。

その一方で、「研修を実施しただけ」で終わらせない工夫が必要だとも感じました。濃密な時間を過ごしたものの、はたして受講者はその学びを本当に業務で活かせたのか──。そのような疑問が湧いてきたのです。

たしかに、研修直後は「できた気になる」のですが、実際の業務で活用できるかは別問題ですよね。

穂積さん

タレントにスピード感のある成長が求められるなか、受講者は研修で得たインプットをどれくらい実務に活かせているのか。研修参加後の実務との接続に、まだ改善の余地があるのではないかと思いました。

「何のためにやるのか」を突き詰めた企画見直し

企画立案から実施まではどのようなスケジュールだったのでしょうか?

穂積さん

1.5〜2か月くらいです。研修実施3か月前くらいには研修の大枠を決定しておく必要があるため、今回は非常にタイトなスケジュールでした。

見直しは順調に進みましたか?

穂積さん

振り返りを実施した時点では、研修自体が受講者にとって有意義だったという結果が出ていたので、基本的な部分は変えずにアップデートと改善点のみを進める予定でした。

そのため、余裕をもったスケジュールで進められると思っていたのですが、人材育成部内で企画を検討したときに、STPの実施目的についての議論が生まれたのです。そして議論を重ねるなかで、STPを何のために実施するのか、改めて明確にすべきだという思いが強くなっていきました。

具体的にはどのようなステップで検討していったのでしょうか?

穂積さん

まずは、STPを研修単体で捉えないように設計しようと考えました。そのためには、受講者が何のためにこの研修を受講して、どのような場面で身につけたスキルを発揮してほしいのかを明確にする必要がありました。「タレントの育成計画全体のなかで、このスキルを習得する場である」と、受講者、その上司、実施する人事部門の3者が共通認識をもてるようにしなければならないと考えたのです。

研修の位置づけが大きく変わったのですね。

穂積さん

STPと同時並行で、タレント会議の運営見直しとタレントの再定義も進めていました。そのため、これらを接続しながら、「何のために選抜し、どのような役割を担ってもらうために育成するのか」にフォーカスし、「STPは育成制度のツールの1つ」と位置づけて再構築しました。

入社早々での大幅見直し。原動力は「一緒に向かいたい」思い

穂積さんが入社直後からSTPの再検討を推進できた原動力は、何だったのでしょうか?

穂積さん

私自身、SmartHRが掲げているミッションを達成したいという思いがありました。人材育成の業務は、「会社が目指す世界観の実現に向けて、一緒に挑戦していこう」と前向きに取り組む人材を増やすことだと考えています。なによりも、私自身が達成意欲をもって人材育成の業務に挑戦できていることが原動力なんでしょうね。

コンサルタントとしての経験と、人事担当者としての経験のどちらがより活かせましたか?

穂積さん

コンサルタントとしての経験は、育成体系の設計や具体的な施策の検討など、ハード部分の組み立てでは十分活かせます。一方で、交渉や巻き込みなどソフト部分においては、人事経験を活かせています。

コンサルタントは、ニーズを汲み取ってクライアントが取り組みやすい解決策を外部から提供するのがバリューです。一方で人事担当者は、会社のカルチャーを体感しながら、組織の実情に即した施策を実施できます。そのため、各部門にも施策を受け入れてもらえるので、人事経験が効果的だと感じています。

見直し後のSTP:自分事化と継続的な学習コミュニティ

再構築後のSTPの運用構想を教えてください。

穂積さん

組織の変化に合わせた継続的なバージョンアップを検討しています。SmartHRは圧倒的なスピードで組織が変化し続けているので、変化のたびに戦略を考え直したり、戦術を練り直したりする必要があります。STPは、経営リーダー候補やマネジメント候補が、戦略・戦術に合わせた柔軟な組織デザインに活用できるように設計できたのではないでしょうか。

具体的に変化した部分はどこなのでしょうか?

穂積さん

もっとも変化したのは「理解したで終わるのではなく、自分事で手を動かし周りも巻き込む実行フェーズまで考えること」です。今期のSTP(VP候補編)では、一連の研修実施後に、中期経営計画の磨き込み案と実行策を経営陣にプレゼンする内容にしました。インプットした内容をもとに、設定した自社の課題に対するアウトプットを練り、講師のレビューも入れながら、最終的に経営陣の前や受講生同士で発表し「動きたい」と思ってもらえることを目指します。

また、今後は「STP=単発の研修プログラム」という印象の払拭も必要です。そのためには、研修期間の終了後もスキルアップを継続できるようなコミュニティや、習得したスキルや概念を活用できているかをウォッチできる仕組みも構築したいですね。

戦略なき育成への処方箋:「諦めないで戦略に立ち戻れ」

スタートアップ企業では、人事戦略や方針が不明確な状態で人材育成を進めなければならないシーンもあります。このような局面で、人事部門はどのように乗り切ればよいのでしょうか?

穂積さん

迷ったときには「戦略に立ち戻る」のが重要です。育成するべき人材のコンピテンシーや、経営戦略を実行できる人材要件について経営陣にヒアリングしても、明確な回答がなく、人事部門での策定が求められる場合もあります。

経営陣はKPIも含めて戦略を深く考察しているので、戦略の話を切り出して「戦略を達成できる人材とは、どのような人でしょうか?」と議論を発展させる方法があります。

具体的な方法はあるのでしょうか?

穂積さん

たとえば、「在籍している社員では、どの方が該当するでしょうか?」と質問をすると、具体的な情報が出てくることもあります。諦めずに戦略に立ち戻って深掘りして、「戦略を実現するには、どのような人材が何人必要でしょうか?」と問いかけると、「現状では足りないかもしれない」といった議論も生まれ、求める人材像を明確にできます。

育成を「点」ではなく「線」で捉える重要性

持続的な人材育成を実施するためのポイントをあらためて教えてください。

穂積さん

人材育成の本質は、将来の組織や経営を任せたい人材の育成にあります。そのためには、育成を戦略の一部として位置づけ、戦略に紐づいた最適な手法を選択することが重要です。研修はあくまでツールの1つでしかありません。戦略との連動がなければ、育成担当者の独りよがりのものになってしまいます。

もちろん受講者のみなさんには、実務に活かせる手応えや、指導するための概念や思考を身につけていただきたいと考えています。しかしもっとも重要なのは、一緒に学んだ仲間たちとともに、継続的に課題や戦略について議論できる状態をつくることでしょう。このような人材が組織の成長を担い、会社にとって大きな財産になるはずです。

将来の組織を担う人材の育成には、どのような点に意識すべきでしょうか?

穂積さん

各施策を戦略から紐づいた「線」で捉えることがポイントです。また、施策を企画する育成担当部門だけでなく、実際に現場で育成に携わる管理職の方々にも、この「線」の意識を共有してもらう必要があります。

「何のためにやるのか」という目的を明確にし、実務との接続を意識することで、研修単体では完結しない、真の意味での人材育成につながるのではないでしょうか。

お役立ち資料

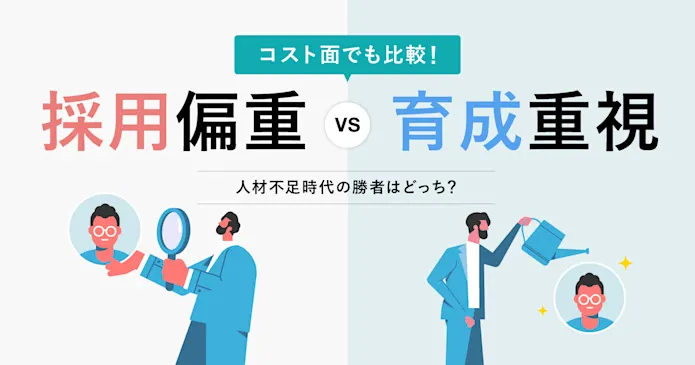

人材不足時代の勝者はどっち?採用偏重vs育成重視

この資料でこんなことが分かります

- 「育成」の不足がもたらす影響

- 「採用頼り」がもたらすさまざまな損失

- 採用と育成、3年間のコスト比較

- 育成投資により企業の競争力が高まる3つの理由