人事・労務担当が知っておきたいHRニュース|2025年6月振り返りと7月のポイント

- 公開日

目次

こんにちは。社会保険労務士法人名南経営の大津です。西日本では6月中に梅雨明けするなど、例年になく短い梅雨で、水不足やコメなど農作物への影響が懸念されますね。

さて、6月は国会で複数の労働社会保障関連諸法令の改正法が成立しました。まずはその最新情報から見ていきましょう。

6月のトピックを振り返る

先月のHRニュースでは、改正労働安全衛生法について取り上げましたが、6月は今国会の目玉であった年金制度改正法および改正労働施策総合推進法などが成立しています。

トピック1:年金制度改正法の成立

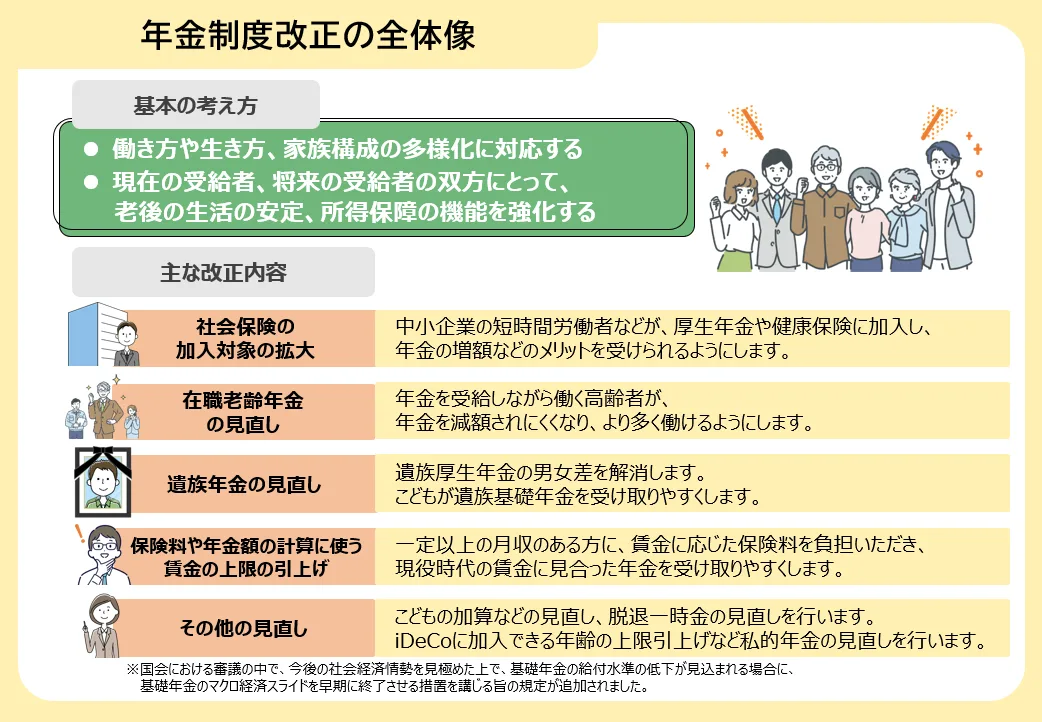

年金制度は5年に一度、財政検証が行なわれますが、今年の通常国会ではそれを受けた年金制度改正法が審議され、2025年6月13日に成立しました。ポイントは以下のとおりです。

このなかで企業の実務への影響が予想される3項目について、概要を見ていきましょう。

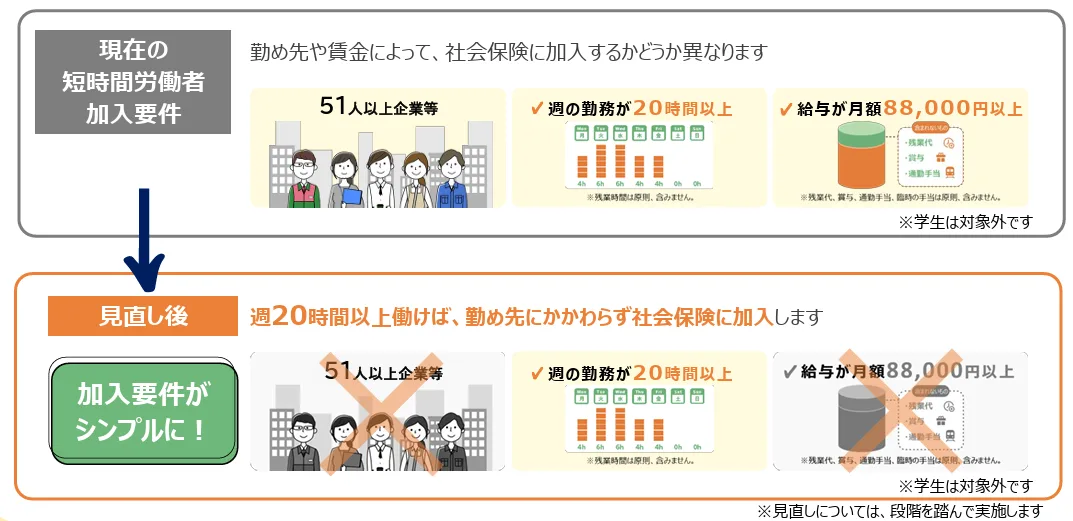

(1)社会保険の加入対象の拡大

現在、従業員数(厚生年金保険の被保険者数)が51人以上の企業などにおいては、以下の条件を満たす従業員は社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が義務づけられています。

- 週所定労働時間が20時間以上

- 所定内賃金が月額88,000円以上

※学生は除く

今回の改正では、(2)「月額88,000円以上の賃金要件」が撤廃されたうえで、対象となる企業の規模要件が以下のとおり10年間かけて段階的に見直されることになりました。

- 2027年10月から 36人以上の企業

- 2029年10月から 21人以上の企業

- 2032年10月から 11人以上の企業

- 2035年10月から 10人以下の企業(企業規模要件撤廃)

これにより中小企業で働くパートタイマーのみなさんも、週20時間以上働く場合には社会保険に加入することとなりますので、労使ともに社会保険料負担が増加することになります。

なお、この要件の見直しにより、社会保険の加入対象となるパートタイマーが社会保険への加入を避けようと就業調整(労働時間を週20時間未満に抑制)する懸念があります。この対応として、特例的な措置が実施され、3年間事業主が追加負担することで、本人の社会保険料負担を軽減できるものです。事業主の追加負担分は国が全額支援します。

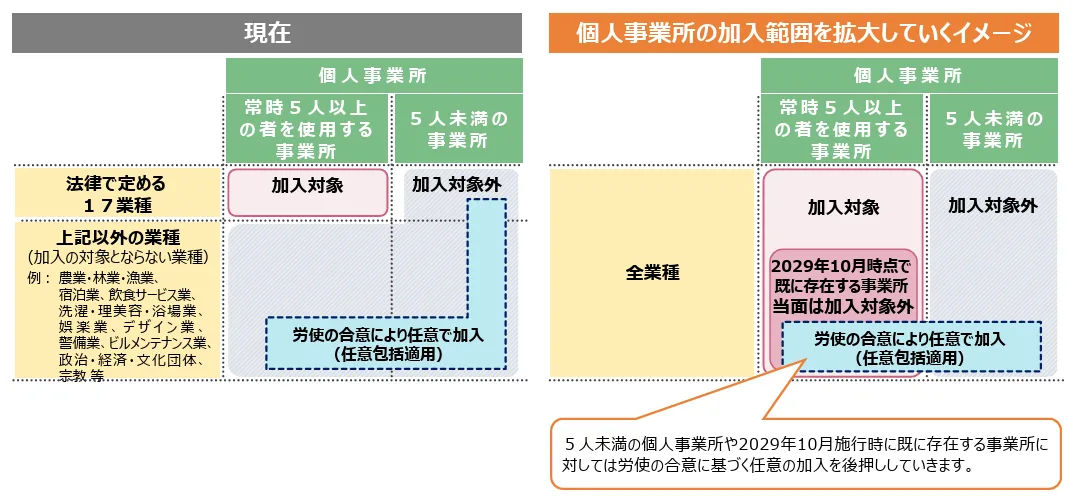

また、これまで社会保険適用の対象外とされてきた、常時5人以上の者を使用する個人事業所の一部(農林水産業、宿泊業、飲食サービス業など)においても、2029年10月からは社会保険への加入が義務づけられます。2029年10月よりも前からすでに存在する上記の対象となる個人事業所は、すぐに社会保険加入が義務付けられるわけではなく、当面の間対象外となります。

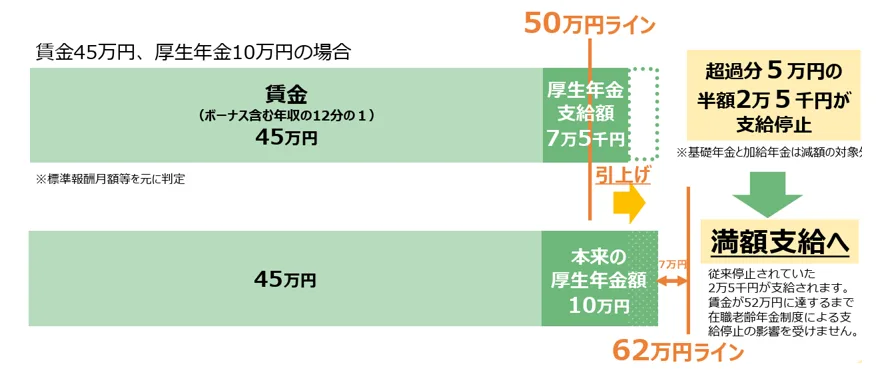

(2)在職老齢年金の見直し

在職老齢年金とは、報酬を得ている者は年金制度を支える側にまわるという考え方にもとづき、その賃金と厚生年金支給額の合計が基準額(2024年度は50万円)を超えると、厚生年金が減額される仕組みです。

平均寿命と健康寿命が延びるなか、働き続けたいと考える高齢者が増えており、さらに人材確保や技能継承といった観点から、高齢者の活躍を求める世の中のニーズも高まっています。こうした背景をうけ、今回の改正では、在職老齢年金制度の支給停止の基準額が50万円から62万円に引き上げられることになりました。なお、施行日は2026年4月とされています。

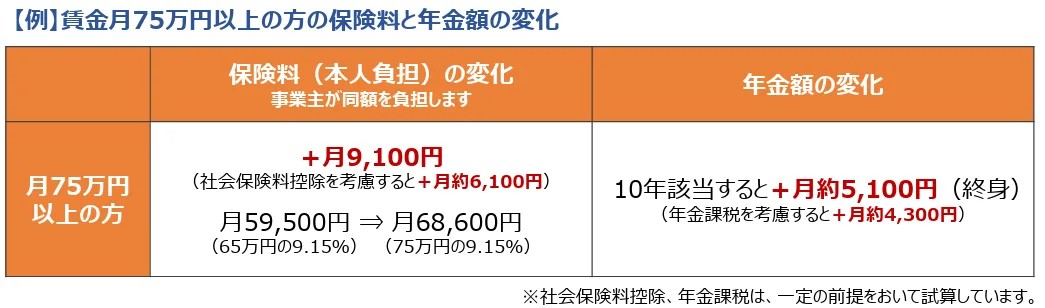

(3)保険料や年金額計算における賃金上限の引き上げ

厚生年金における保険料は、毎月受け取る報酬と賞与、それぞれ別に算定されています。このうち、報酬については、原則として毎年4月から6月の3か月間の報酬をもとに、「標準報酬月額」が算出(定時決定)され、保険料が計算されています。

現在、標準報酬月額には65万円という上限が設定されており、上限を超える賃金を受け取っていても保険料は増えず、年金支給額にも反映されない仕組みになっています。しかし、今回の改正では、この標準報酬月額の上限が以下のように段階的に引き上げられ、最終的には75万円になります。

- 2027年9月から 68万円

- 2028年9月から 71万円

- 2029年9月から 75万円

これにより、たとえば毎月75万円以上の賃金を受け取っている場合、以下のように保険料と将来受給できる年金の両方が増加することになります。

今回の法改正では、これらのほかにも遺族年金の見直しなどがされています。法改正の全体像は、厚生労働省からさまざまな解説資料が公開されていますので、そちらをご参照ください。

トピック2:労働施策総合推進法改正(ハラスメント対策)

企業のハラスメント対策としては、これまで「セクシュアルハラスメント」「パワーハラスメント」「マタニティハラスメント」のそれぞれについて、さまざまな法律で防止措置などが求められています。

これらに加えて、今回の改正により、以下の2点の雇用管理上必要な措置を講じることが義務づけられます。

- カスタマーハラスメントの防止

- 求職者などに対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「就活セクハラ」)の防止

施行日は、公布後1年6か月以内の政令で定める日とされており、少し先になります。しかし、実際に多くの職場で日々、カスタマーハラスメントなどの問題は発生しています。法施行を待つことなく、対策を進めることが望まれます。

(1)カスタマーハラスメント対策の義務化

カスタマーハラスメントは、以下の3つの要素をすべて満たすものと定義されています。

- 顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う

- 社会通念上許容される範囲を超えた言動により

- 労働者の就業環境を害すること

カスタマーハラスメントを防止するために事業主が講ずべき具体的な措置として、以下が挙げられますが、詳細は今後、指針で示される予定です。

- 事業主の方針などの明確化およびその周知・啓発

- 相談体制の整備・周知

- 発生後の迅速かつ適切な対応・抑止のための措置

なお、カスタマーハラスメントの定義の「社会通念上許容される範囲を超えた言動」および「労働者の就業環境を害すること」は、パワーハラスメントの定義と同じです。

異なるのは「加害者が誰か」という点(カスタマーハラスメントでは利害関係者)のみです。そのため、各種措置の検討にあたっては、従来から実施しているパワーハラスメント対策と連携させることが効果的です。

(2)求職者などに対するセクハラ(いわゆる「就活セクハラ」)対策の義務化

就職活動中の学生やインターンシップ生などといった求職者に対しても、セクシュアルハラスメントを防止するための必要な措置を講じることが事業主に義務づけられます。

事業主が講ずべき具体的な措置の内容としては以下のようなものが挙げられますが、詳細は今後、指針で示される予定となっています。

- 事業主の方針などの明確化およびその周知・啓発

- 例:面談などのルールをあらかじめ定めておくこと

- 相談体制の整備・周知

- 発生後の迅速かつ適切な対応

- 例:相談への対応、被害者への謝罪など

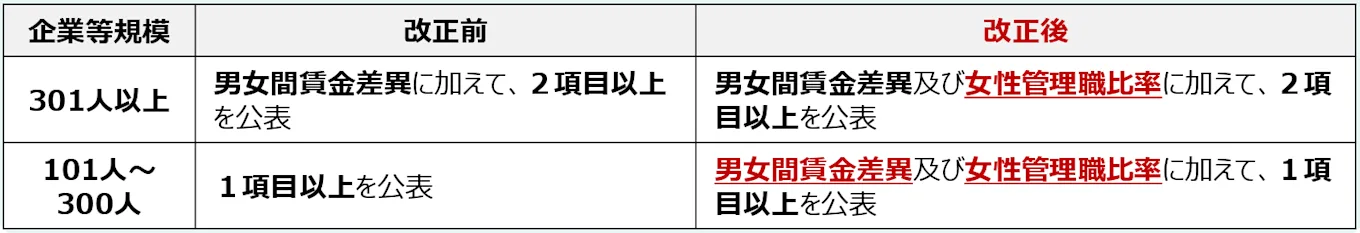

トピック3:女性活躍推進法改正(情報公表の必須項目の拡大)

女性活躍推進法に関しては、2026年3月31日までとされていた法律の有効期限が、203年3月31日まで延長されました。これに加えて、情報公表の必須項目が拡大されます。

具体的には、これまで従業員数301人以上の企業に公表が義務づけられていた「男女間賃金差異」は、101人以上の企業に公表義務が拡大されます。また、新たに「女性管理職比率」も、101人以上の企業に公表が義務づけられます(従業員数100人以下の企業は努力義務)。

なお、施行日は、2026年4月1日です。

そのほか、プラチナえるぼし認定の要件に、求職者などに対するセクシュアルハラスメント防止に係る措置の内容の公表が追加されます(施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日)。

トピック4:骨太の方針2025

2025年6月13日に「経済財政運営と改革の基本方針2025(いわゆる骨太の方針)」が閣議決定されました。今年度の骨太の方針では、以下の章立てがされています。

- 第1章 マクロ経済運営の基本的考え方

- 第2章 賃上げを起点とした成長型経済の実現

- 第3章 中長期的に持続可能な経済社会の実現

- 第4章 当面の経済財政運営と令和8年度予算編成に向けた考え方

「賃上げ」が成長戦略の最重要課題に

第1章は日本の現状が分析されており、第2章から具体的な方針が示されています。その最初のテーマが「物価上昇を上回る賃上げの普及・定着」です。文字どおり、「成長戦略の一丁目一番地」が賃上げであることがよくわかります。具体的には「2029年度までの5年間で、⽇本経済全体で年1%程度の実質賃⾦上昇、すなわち、物価上昇を1%程度上回る賃⾦上昇をノルム(社会通念)として定着させることを⽬指す」としています。

最低賃金への新たな視点

最低賃金は、従来からの政策を着実に実施する方針が示されています。

「適切な価格転嫁と生産性向上支援により、影響を受ける中小企業・小規模事業者の賃上げを後押しし、2020年代に全国平均1,500円という高い目標の達成に向け、たゆまぬ努力を継続することとし、官民で、最大限の取り組みを5年間で集中的に実施する」

ここで注目すべきは、最低賃金に関するEU指令について言及していることです。EUでは、最低賃金設定の目安として、「賃金の中央値の60%」や「平均値の50%」という基準を加盟国に提示しています。日本の最低賃金は、これらの水準と比べて低い水準にあります。こうした状況を受けて、今後の最低賃金のあり方を中央最低賃金審議会において議論するとされています。例年であれば7月下旬に同審議会から最低賃金引き上げの目安金額が示されますが、今年はどのような水準になるのか、注目しましょう。

賃上げ以外にも、以下のようなさまざまなテーマが取り上げられています。

- 三位一体の労働市場改革

- 副業・兼業の推進

- 短時間正社員をはじめとする正社員制度の見直し

- 勤務間インターバル制度の導入促進

これらはすべて、多様で柔軟な働き方の推進を目的としています。気になる方は、ぜひ「経済財政運営と改革の基本方針2025」をご一読ください。

7月のポイント

今年度の労働保険年度更新および社会保険算定基礎届の提出期限は、7月10日です。7月はまずこれらを確実に済ませることが重要ですが、それ以外にもいくつかの手続きが必要です。効率的に進めていきましょう。

トピック1 賞与支払届の届出

社会保険の被保険者である従業員に対して賞与を支給した場合には、支給日より5日以内に「被保険者賞与支払届」により支給額などを届け出る必要があります。

「被保険者賞与支払届」の対象は、賃金、給料、俸給、手当、賞与など、名称を問わず、労働者が労働の対価として受けるもののうち、年3回以下の支給のものです。

届出用紙(賞与支払届)は、日本年金機構に登録されている賞与支払予定月の前月に、被保険者の氏名、生年月日などを印字したものが事業所へ送付されますので、そちらを利用しましょう。

従業員に賞与を支給したときの手続きは、厚生労働省のYouTubeチャンネルで解説動画も配信されていますので、必要に応じ、チェックしてみてください。

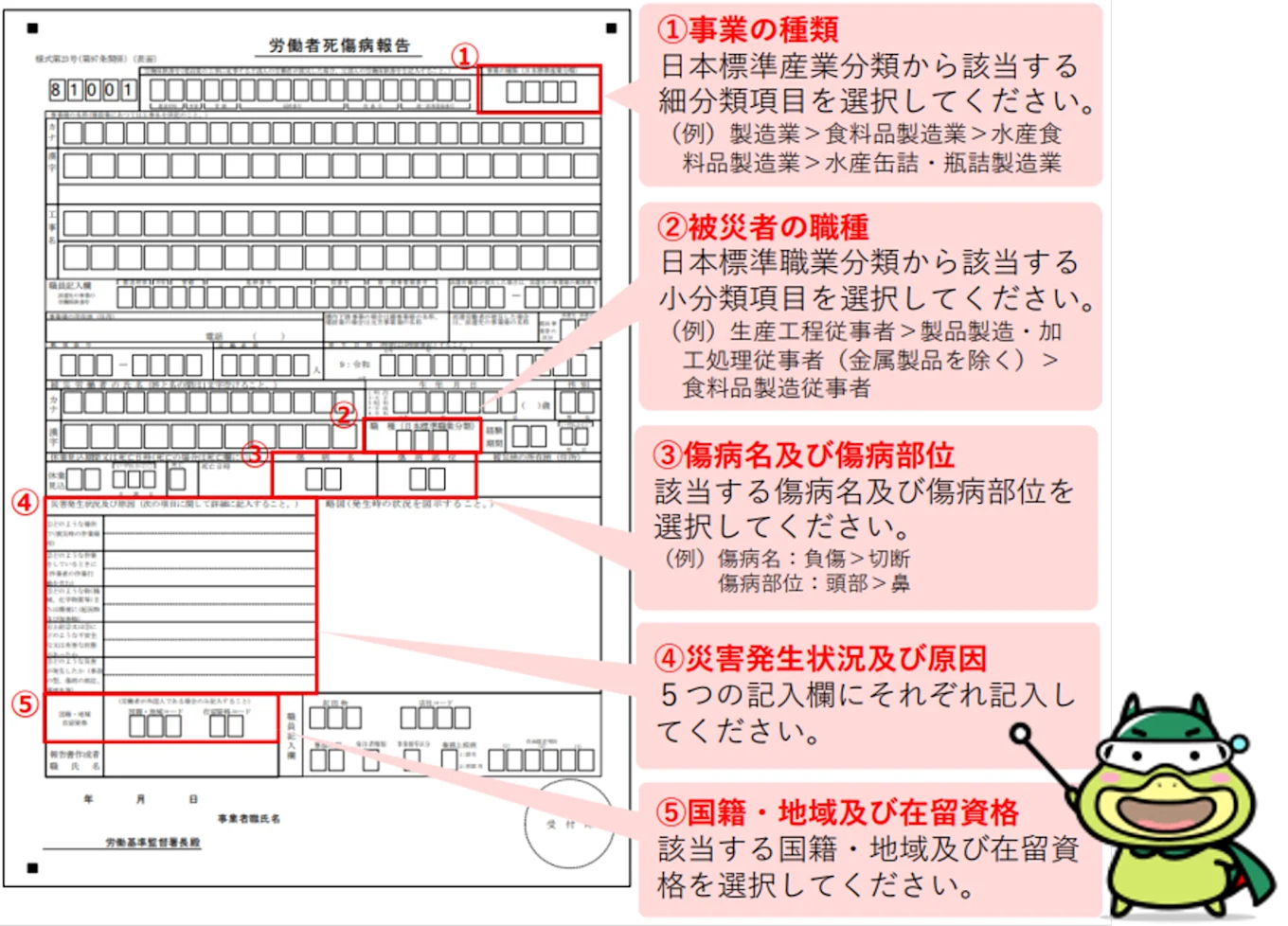

トピック2:労働者死傷病報告の提出

労働災害が発生し、従業員が死亡または休業した際には、「労働者死傷病報告」を労働基準監督署に提出しなければなりません。

休業4日以上の場合にはその都度、遅れずに報告書を提出する必要がありますが、休業4日未満の場合は、以下の期間ごとに発生した労働災害をまとめて報告することが求められています。7月は4~6月分の報告が必要となりますので、対象となる労災が発生した場合は、忘れずに報告しましょう。

- 1~3月分 4月末日までに報告

- 4~6月分 7月末日までに報告

- 7~9月分 10月末日までに報告

- 10~12月分 1月末日までに報告

なお、2025年1月から労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されていますのでご注意ください。

夏のインターンシップを乗りきろう

7月は、労働保険年度更新と社会保険算定基礎届を除けば、手続き業務はそれほど多くありません。一方で新卒採用を行っている企業では、大学の夏休みに合わたサマーインターンシップで忙しいところも多いのではないでしょうか。

インターンシップは人事以外の部署も巻き込んだ対応が求められるため、非常に負担が大きいと感じるかもしれません。しかし、それが自社に適した人材の採用につながることを願っています。

今年は暑い夏になっていますので、熱中症には十分注意しながら、充実した夏を過ごしていきましょう。

執筆:大津 章敬

編集:佐々木 四史