「優秀な人」だけ集めても組織はよくならない?“能力主義”を見つめ直す

- 公開日

目次

現代の企業では、「主体性」「リーダーシップ」「コミュニケーション能力」といった特定の能力をもつ人材が高く評価される傾向にあります。しかし、このような画一的な評価基準は、多様な強みをもつ個人の本来の力を抑制し、組織全体の可能性を狭めかねません。

本記事では現代の能力主義が抱える課題と、個人が真に力を発揮できる組織づくりについて、組織開発コンサルタントの勅使川原真衣氏に話を伺いました。前編では、能力主義の成り立ちから現在の評価制度の問題点、そして「機能」で考える新しい組織のあり方まで、詳しく掘り下げていきます。

※SmartHRでは、「"働く"を語る水曜日の夜」をコンセプトに、ポッドキャスト番組『WEDNESDAY HOLIDAY(ウェンズデイ・ホリデイ)』を配信しています。本記事は勅使川原氏がご出演された回をもとに制作しています。質問も含め、内容を再編集しています。

組織開発コンサルタント

1982年、横浜市生まれ。東京大学大学院教育学研究科修了。外資コンサルティングファーム勤務を経て組織開発コンサルタントとして独立。2児の母。2020年から進行乳がん闘病中。著書『「能力」の生きづらさをほぐす』(どく社、22年)は紀伊國屋じんぶん大賞2024で第8位入賞。続く『働くということ 「能力主義」を超えて』(集英社、24年)は新書大賞2025にて第5位、日本の人事部HRアワード2025書籍部門に入賞。その他『職場で傷つく』(大和書房、24年)など著書多数。最新刊は『学歴社会は誰のため』(PHP、25年)。日経ビジネス電子版と論壇誌Voice、読売新聞「本よみうり堂」にて連載中。

「能力主義」は“ぐうの音が出なさすぎる”のが問題?

「能力主義」とは一体どのような概念で、どういう問題があるものなのでしょうか?

勅使川原さん

勅使川原さん

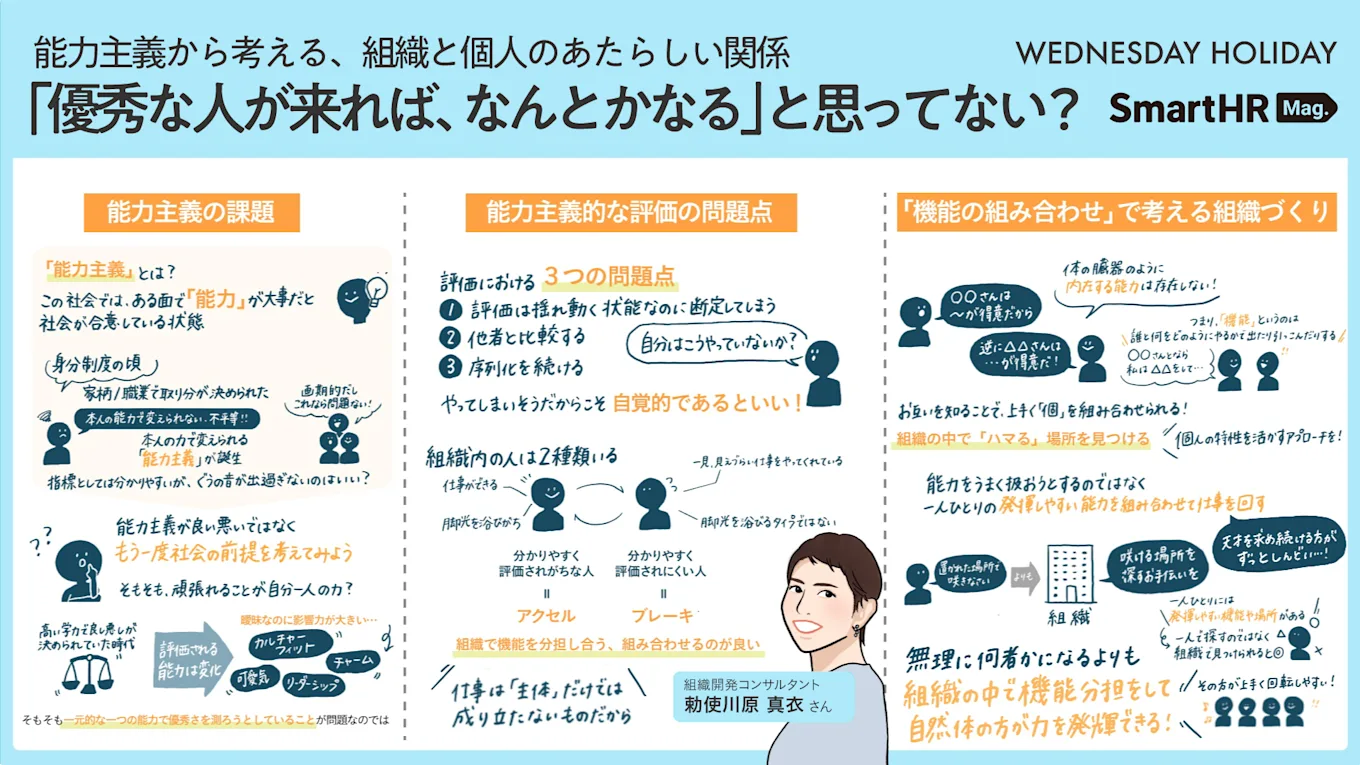

「〇〇主義」といった表現にはさまざまな種類がありますよね。これらは平たく言うと「今の社会では〇〇が大事ですよ」ということを宣言しています。つまり「能力主義」とは「“能力”の有無や程度が重要であると、社会が合意している状態」を意味します。

能力主義が生まれた背景には、なるべく公平な「分け合いのシステム」をつくろうとした歴史があります。その昔、身分制度が幅を利かせていた時代では、家柄でなれる職業や得られる収入がほとんど固定されていました。それを理不尽に思った人たちが、「本人の努力次第で自分たちの取り分を決められるルール」を考え、編み出されたのが能力主義です。

なるほど、「頑張った分だけ報われる」ような状態を目指したと。

勅使川原さん

勅使川原さん

それは身分制度の時代からすると非常に画期的で、言わば“ぐうの音の出ないほどの正しさ”があるシステムでした。「頑張ってできる人には多くを与え、できない人の取り分は少なくなる」というのは指標としてもわかりやすく、企業が評価基準として採用しやすいものさしでもあります。

ただ、昨今の社会を見るにつれ、私は「ぐうの音が出なさすぎるのも問題なのではないかな?」と感じています。能力主義は一見正しすぎて、ツッコミを入れにくい。けれども、「頑張ってできるようになること」って、そもそも自分ひとりの力なのか。努力の結果として“能力”を評価することが本当に公平なシステムなのかと、今一度考え直すべきではないかと思っています。

現代の能力評価の課題——曖昧な基準と「わかりやすさ」の落とし穴

現在の企業では、どのような「能力」が評価の対象になりやすいのでしょうか?

勅使川原さん

勅使川原さん

今も昔も、学力や売上げといった可視化しやすい能力が対象になりやすいですね。それに加えて、最近の傾向として「コミュ力」「〇〇シップ」といった非常に精神的で曖昧な要素の影響力が強くなりすぎているように感じています。

その影響が色濃く出ているのが、就活ですね。学生たちは自己紹介にこぞって「〇〇でリーダーをやっていました」というアピールを盛り込みます。でも、組織はリーダー以外の役割もとても大事です。リーダーシップが車でいうところの「アクセル」だとすれば、「ブレーキ」役も一緒にいてはじめてチームとして望ましい機能を発揮します。ただ、ブレーキ役の特性は目立たなくて、評価もされにくいのですよね。

これはそういうアピールをする学生たちがダメという話ではなく、企業側の評価基準に課題があると思っています。人事部のロジックとしては「なぜこの人を採用したのか?」と後から社内で聞かれても説明しやすい要素を好みますから、基準としては曖昧ながらも「主体性があって人当たりがいい」といった目立つ学生が採用されやすくなるのは、ある程度理解できます。

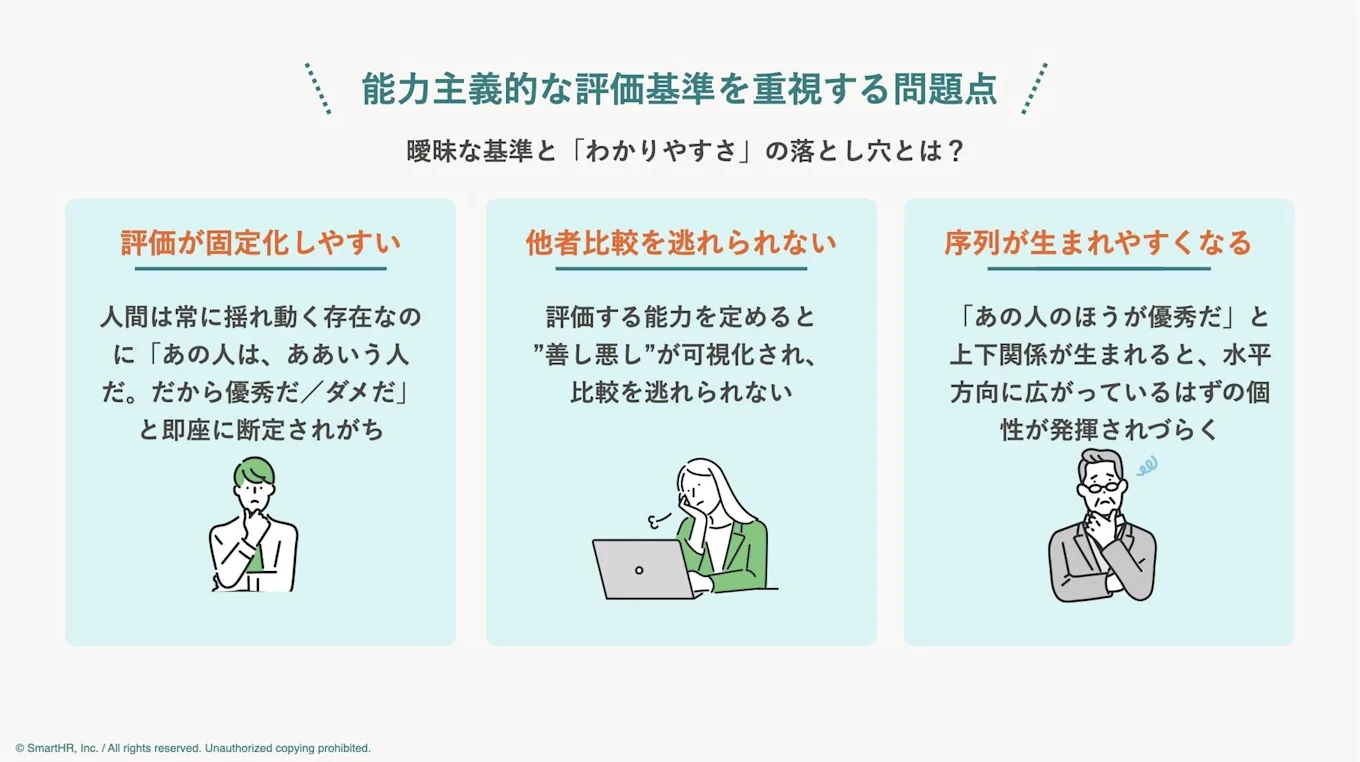

企業が「能力主義」的な評価基準を重視することには、どのような問題がありますか?

勅使川原さん

勅使川原さん

大きく3つのポイントがあります。まず1つ目は「評価が固定化しやすいこと」です。人間は常に揺れ動く存在なのに「あの人は、ああいう人だ。だから優秀だ/ダメだ」と即座に断定されがちです。

2つ目は「他者と比較すること」。評価する能力を定めれば人間の“良し悪し”が可視化されますから、どうあがいても他者との比較からは逃れられません。

そして3つ目は、そのうえで「序列が生まれること」です。「あの人のほうが優秀で、あの人はダメだ」という上下関係が生まれてくると、本来は水平方向に広がっているはずの豊かな個性が発揮されにくくなります。

「機能」で考える組織づくり——個人の特性を活かす新しいアプローチ

では、企業としてはどのような評価のあり方が理想的でしょうか?

勅使川原さん

勅使川原さん

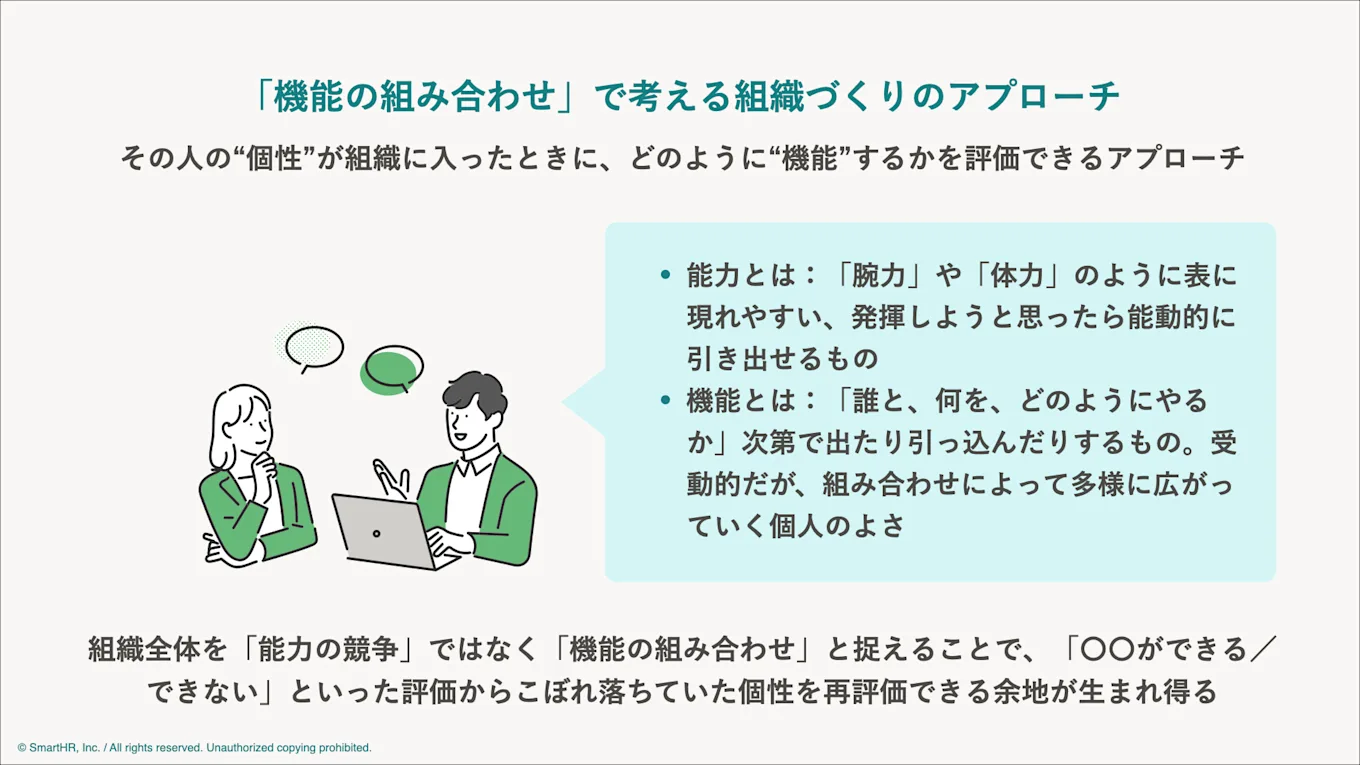

一つの視点として、わかりやすく目立つ個人の望ましさ、すなわち“能力”に引っ張られすぎずに、その人が組織に入ったときに、どのように“機能”するかを評価できるといいと思っています。先ほどアクセルとブレーキの例を出しましたが、車にはほかにもさまざまな機能をもったパーツがあって、それらが適切に組み合わさって大きな力を発揮しています。

組織全体を「能力の競争」ではなく「機能の組み合わせ」と捉えることで、「〇〇ができる/できない」といった評価からこぼれ落ちていた個性を再評価できる余地が生まれてきます。まずは「今の組織全体の機能の持ち寄り、組み合わせがうまくいっているのか」を議題に上げてみることをお勧めしたいです。

「能力」ではなく「機能」で考えるという視点について、少し詳しくお聞かせください。

勅使川原さん

勅使川原さん

「能力」というのは、「腕力」や「体力」のように表に現れやすい、良し悪しがついていて、かつ、発揮しようと思ったら能動的に引き出せてしかるべきもののようなイメージです。けれども、本来の個人のよさは「誰と、何を、どのようにやるか」次第で、出たり引っ込んだりするものだと思うのですよね。受動的ですが、だからこそ組み合わせによって多様に広がっていく個人のよさを「機能」だと捉えています。

「機能」は、体の臓器のように常に同じ形で内在しているものではなく、状況に応じて絶えず変化し得るものです。「能力」をうまく扱おうとするのではなく、一人ひとりがもつ「機能」を理解して、状況に応じてそれらがうまく“ハマる”組み合わせを見出す。そうやって全体のパフォーマンスを最大化するようなマネジメントをすると、組織は今よりもずっと健やかになるはずです。

単一の「できる/できない」の基準で判断せずに、一人ひとりが“ハマる”場所を見つけて、適材適所に配置することが大事だと。

勅使川原さん

勅使川原さん

そうですね。個人が「置かれた場所で咲く」というようなモチベーションをもつのは悪いことではありませんが、組織が個人に対して「置かれた場所で咲け」というスタンスでいることは、やはり健全とは言えません。それよりも「うまく咲ける場所を一緒に探そう」とサポートするほうが、お互いにとってメリットが大きいでしょう。

機能の分担や組み合わせが適切に行われている組織で、人は自然体でいられます。「何者かにならなければ」「苦手だけど〇〇ができるようにならなくちゃ」といったぎこちない動きをしなくて済むからです。人は自然体のときに最も力を発揮できるので、組織としてもどんどん活性化していきます。

変化し続ける「機能」を評価しようとすると、わかりやすい「能力」での評価よりも主観的になってしまうのでは……という懸念も出てきそうです。

勅使川原さん

勅使川原さん

それはそうかもしれません。ただ「客観的」な評価であることが絶対なのでしょうか? 客観的に、それこそ「ぐうの音の出ない」ような評価基準のままでは、いま起きている問題が解消されることはありません。重要なのは「主観的か、客観的か」という視点ではなく、「一元的な能力主義で優秀さを測る以外のものさしを、いかにして手に入れるか」ではないでしょうか。

いま、企業にまず必要なのは「一元的な正しさ」にしばられないことです。「この人は〇〇だからダメ」などと決めつけることが、断定的な能力主義のベースの価値観なので、そこから見直す、もとい、まずは自覚的になること。個人が揺らぎのある存在であることを前提として、変わり続ける機能の組み合わせを固定化せず、絶えず環境調整していくことが現実的な組織開発だと考えています。

変わることには不安が伴うので、どうしても拒みがちです。けれども、変われることはいつだって希望であり、強さでもあります。人も組織も不断の変化を受け入れることで、よりたくましく、健やかに生きていけるのだと思います。

現代の組織が抱える評価制度の課題から、「機能」を重視した新しい組織づくりのアプローチまで、勅使川原氏の洞察は従来の常識を問い直すものでした。後編では、具体的な人材配置の成功事例や、多様なコミュニケーション手法、そして理想の組織を実現するための実践的な方法について、さらに詳しく掘り下げていきます。

音声版『WEDNESDAY HOLIDAY』全編の再生はこちらから

音声版では、今回の記事で取り上げた内容以外にも「能力主義」をめぐるさまざまな話を展開しています。お時間のある時に、こちらもぜひお聴きください。

フリーアナウンサーの堀井美香さんをパーソナリティに迎え、ビジネス・アカデミック・文化芸能などさまざまな世界で活躍するゲストとともに、個人の働き方や、組織やチームのあり方、仕事を通じた社会との関わり方などをゆるやかに語るトークプログラム。毎週水曜日の夕方5時頃に、最新エピソードを配信しています。配信中のエピソードは、各種音声プラットフォームにて、無料でお聴きいただけます。

執筆:西山 武志

グラレコ制作:株式会社LA BOUSSOLE