階層別研修の課題設定とアップデート〜スケールアップに合わせた実践例〜

- 公開日

100人規模から1,300人へ。マネジメント層が350人を超えるなか、SmartHRが向き合ってきたのは「育てながら、追いつく」ための階層別研修の整備でした。

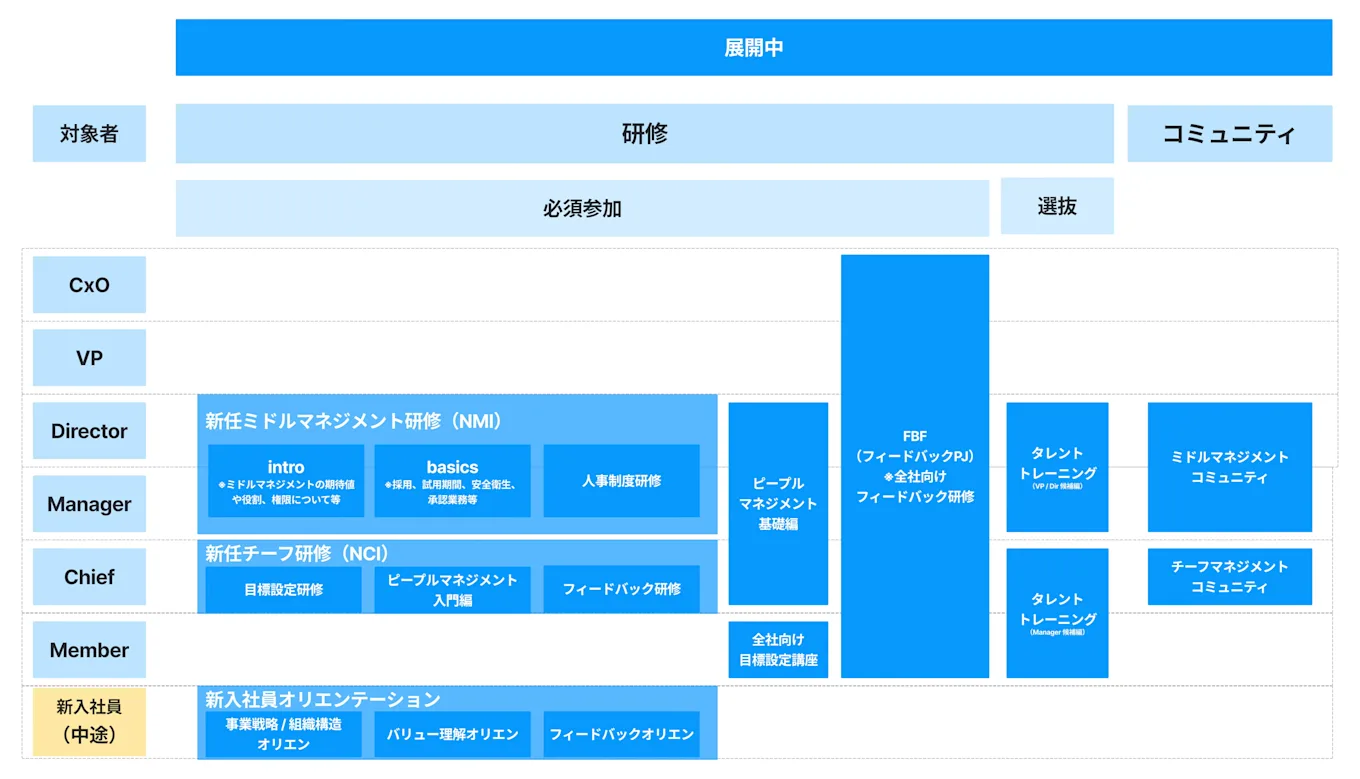

現時点で、SmartHRにはCxOからチーフまで5階層のマネジメントロールが存在し、もっとも数の多いファーストラインマネージャー(チーフ)には年間140名が任命されています。こうした状況で、現在私たちはチーフおよびミドルマネジメントに対して、階層別の新任時研修を実施しています。

この体制が整うまでには、組織拡大のスピードに対応するため、制度設計・運用・研修内容を何度も見直してきた経緯があります。本記事では、これまでの試行錯誤と現在の運用、そして今後の課題について、フェーズごとに紹介していきます。

階層別研修の始まり

SmartHRにおける階層別研修の始まりは2019年。社員数が100人規模に達し、トップマネジメントとメンバーのみだった組織は、マネージャー・チーフといった中間層の設置が必要な局面を迎えていました。

当時のマネジメント構成は、CxOやVPを含むミドル層が9名、チーフが17名。経験者だけでなく、初めてマネジメントに挑戦する社員も多くいました。当時の人事部は研修以外の人事業務にも追われるなかで、新任者向けには役割や評価制度など、必要最低限の知識に絞ったシンプルなインプット型研修から導入しました。

ただし、課題は多く残されていました。インプットはカバーできても、ピープルマネジメントや組織運営のスキル習得までは行き届いていませんでした。外部研修の導入も検討しましたが、カルチャーや職種の多様さから定着には至らず、人事部主導でのアップデートが求められる状況は続いていきます。

項目 | 内容 |

|---|---|

社員数 | 100名→600名前後 |

マネジメントの増加ペース | 半期に7名→半期に30名前後 |

運営体制 | 1名→3名 |

実施形式 | 任命時に1-2時間 インプット中心の研修 |

コンテンツ |

|

設計意図 | 権限に対し必要となる内容のレクチャー |

成長フェーズに合わせた進化

上記を土台に、どのように私たちが階層別研修を見直していったかをご説明します。

フェーズ1:マネジメントロールへの最適化

2023年にはさらに組織が拡大し、社員数が700名を超えるタイミングで、全社的な「マネジメント育成」の本格実施が始まりました。

人事部内に人材育成部が発足し、任命時研修はこの部の業務となり専任化しました。このタイミングでようやく、本格的にチーフとマネージャーの2つのターゲットに対して、およそ1年半かけて徐々に研修内容を見直していきました。

項目 | |

|---|---|

社員数 | 700名前後→1,100名前後 |

増加ペース |

|

チーフの任命時研修アップデート

ファーストラインマネージャーであるチーフは、全社一律の基準・役割定義を最低限としており、各部署の裁量で任命できるようになっています。ターゲット像が不明確だったため、まずは「会社の機能」としてチーフの業務を整理し、同時にチーフとマネージャーそれぞれ10名に対してインタビューして課題を設定しました。

チーフは制度上、メンバーの実態を正しく評価・査定することで、翌期の正しい報酬適用とモチベーションを生み出していく機能が求められています。一方で、制度を正しく運用するためには、ピープルマネジメントについて知ることが必要です。インタビューしたチーフの大多数からは、ピープルマネジメントが我流になっていることへの不安が聞かれました。

そのため、チーフとマネージャー両者の課題感がマッチする部分として、まずはフィードバック・1on1・目標設定の3点について任命時研修を追加しました。これらは研修参加だけで身につくものではなく、実践を振り返って少しずつ習得するものなので、研修実施から1か月後以降にチーフ同士の振り返りの場を設けました。

また、そのほかにもチーフはプレイング業務が残るマネジメントロールであるため、研修へのモチベーション維持とスケジュール調整のハードルが高い状況でした。

この課題に対しては、研修とは独立した任命イントロダクションを設け、研修ガイダンスとともにCEOから新任チーフに向けた役割期待値の説明と激励を取り入れました。そして、研修日程は毎月指定日時での参加から、任命6か月以内の任意の期間に自分で設定できるようにしました。

これらのアップデートにより、会社の期待する役割に対して基礎知識をそろえ、実際にチーフとして新たな行動を獲得しながら、経験学習サイクルを回してもらえる研修となりました。その結果、受講者からの研修それぞれへの評価は非常に高く、振り返りも含めて、活発に議論が交わされる場へと変容しました。

研修リスト

種類 | タイトル | 内容 | 実施頻度 | |

|---|---|---|---|---|

任命時講習 | New Chief Introduction | 新たな役割に向けたセットアップ+人事制度に関するインプット | 任命初月 | |

Chief Boot Camp | フィードバック講習 | 日常及び評価時のフィードバック基本を押さえる | 毎月(講習・振り返り) | |

ピープルマネジメント講座 入門編 | 1on1の実施方法についての講座 | 毎月(講習・振り返り) | ||

目標設定講習 | メンバーの目標設定に必要な一連の知識を身につけ実践する | クオーター初月・末月(1月、3月、4月、6月、7月、9月、10月、12月) | ||

コミュニティ | チーフの学び舎 | マネジメントに関する課題を持ち寄り、お互いの経験から学ぶコミュニティ | 偶数月 | |

| 項目 | 内容 |

|---|---|

運用体制 | 人事 1名 |

実施形式 | 任命イントロダクションから6か月で受講 (毎月の研修日程から選択式) |

コンテンツ |

|

設計意図 | 6か月でチーフとして一人前になる経験学習型プログラム |

マネージャーの任命時研修

ミドルマネジメントであるマネージャーは、人事権や部単位の決裁権をもちます。採用・労務・申請承認などの複数の業務が一気に増加するのですが、人事が準備しているさまざまな制度・マニュアル・運用を伝えきれず、オンボーディングとしての完成度が課題となっていました。

そこでまずは「マネージャーの役割・期待・基礎知識がわかる」ことをゴールに、内容の充実を図りました。具体的には、人事、労務、総務部門から、直接それぞれで必要な制度・知識をインプットしつつ、疑問も解消できる場を整備しました。

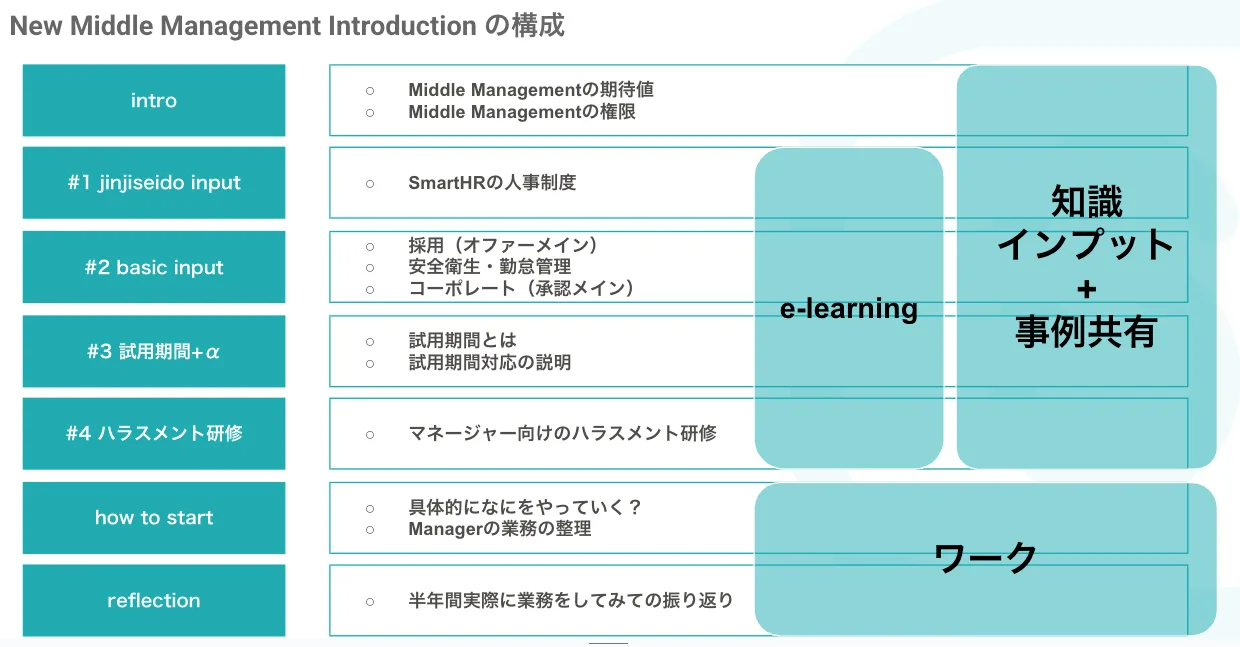

上記の運用が安定してきたころに、もう1段階「具体的な業務(How)がわかる」ことを目指して以下をアップデートしました。

管掌する組織を取り巻く状況の整理

自分への期待値を言語化する

マネージャー同士でディスカッションする場の設定

中長期的視点でのチームビルディングに関するワーク形式の研修

任命6か月目の振り返りワークショップ

これらのアップデートにより、基礎知識のインプットをベースに、役割・期待の変化を捉え、行動を変え、「新しい行動ができている」と実感する最初のサイクルを構築。ミドルマネジメントとしての経験学習サイクルを展開できる研修となりました。

実際に、受講者からも一連の研修は高い評価を得られました。定性的にも「普段作れない振り返りの時間がもてた」「自分の足りないポイントがわかった」といった声や、マネジメント同士の交流が生まれたことへのポジティブな意見も届くようになりました。

項目 | 内容 |

|---|---|

運用体制 | 人事1名、バックオフィスから講師4名前後 |

実施形式 | 任命初月のインプット研修と6か月目の振り返り |

コンテンツ |

|

設計意図 | 「マネージャーの役割・期待・基礎知識がわかる」「具体的な業務(How)がわかる」ことによるトランジション(役割移行)のサポート |

フェーズ2:整理と効率化期

階層別研修のプログラムを充実させることには成功しましたが、増加し続けるマネジメントに対する人材育成部のリソース不足や属人化も懸念されるようになりました。

そこでまずは、各領域ごとに部内で担当を引き継ぎ、そのうえで現在は、任命の多いチーフ向け研修のe-learning化にトライしています。研修コンテンツを動画化することで、任命後も簡単に見返せるようになりました。同時に「考える・体験する」といった性質のワークショップ型研修はあえて残すことで、効果的にリソースをかける体制へと整理しています。

e-learningのプログラム策定も未経験から手探りで実施していますが、SmartHRの学習管理機能も活用しながらノウハウを蓄積しており、手応えを感じています。

研修リスト

種類 | タイトル | 内容 | 実施頻度 | 実施方法 | |

|---|---|---|---|---|---|

任命時講習 | New Chief Introduction | 新たな役割に向けたセットアップ+人事制度に関するインプット | 任命初月 | オンライン(任命人数に応じて録画共有) | |

| Chief Boot Camp | ピープルマネジメント講座 入門編 | 1on1の実施方法についての講座 | ー | e-learning | |

目標管理研修 | メンバーの目標設定に必要な一連の知識を身につけ実践する | ー | e-learning | ||

フィードバック研修 応用編 | 日常及び評価時のフィードバック基本を押さえる | 四半期に一度(2月、5月、8月、11月) | オンライン | ||

項目 | 内容 |

|---|---|

社員数 | 1,100名→1,300名前後 |

マネジメントの増加ペース |

|

今後の課題

ここまでがSmartHRの階層別研修の経緯と現在地です。研修プログラムを充実させ、効率化の実施によって、十分に改善しているように思えますが、まだまだ課題は存在しています。

たとえば、現場レベルの育成との接続は課題です。任命時研修を上長にもしっかりと認識してもらい、上長による部下の育成時に人事の研修を活用してもらうことは、育成の精度とスピードの向上には欠かせません。また受講者にとっては、今よりもさらに実際の課題や成長ポイントに即した研修へのアサインと、自分ごと化が叶うことになります。そのためには、人材育成施策をまとめて見やすくするポータルの整備や、広報活動、地道な部署間連携が必要と考えています。

また、これまで研修を受講者の課題ベースで作成してきたため、SmartHRが会社として求める人物像やタレントとの結びつきが弱いことも課題です。今後は施策をより事業貢献につなげるべく、事業戦略・人事戦略にもとづいて求められるスキルを設定し、それらと結びついた研修へのブラッシュアップが必要です。

SmartHRの階層別研修はまだ課題を抱えており、大企業にあるような完成された育成システムとの差は歴然です。しかし、組織の拡大や環境に合わせて課題を設定し、少しずつ研修制度とプログラムを整備してきたことが、350名を超える現在のマネジメント層の立ち上がりを支えてきました。

決してきれいなプロセスではありませんが、私たちの紆余曲折の過程が、この記事を読まれた方にとって参考になることを願っています。

お役立ち資料

人材不足時代の勝者はどっち?採用偏重vs育成重視

この資料でこんなことが分かります

- 「育成」の不足がもたらす影響

- 「採用頼り」がもたらすさまざまな損失

- 採用と育成、3年間のコスト比較

- 育成投資により企業の競争力が高まる3つの理由