いすゞ自動車、カゴメの事例から学ぶ、人的資本経営とHRBPの本質

- 公開日

目次

人的資本経営の重要性が認識される昨今、一部先進企業で「HRBP(Human Resource Business Partner)」 を導入しはじめています。

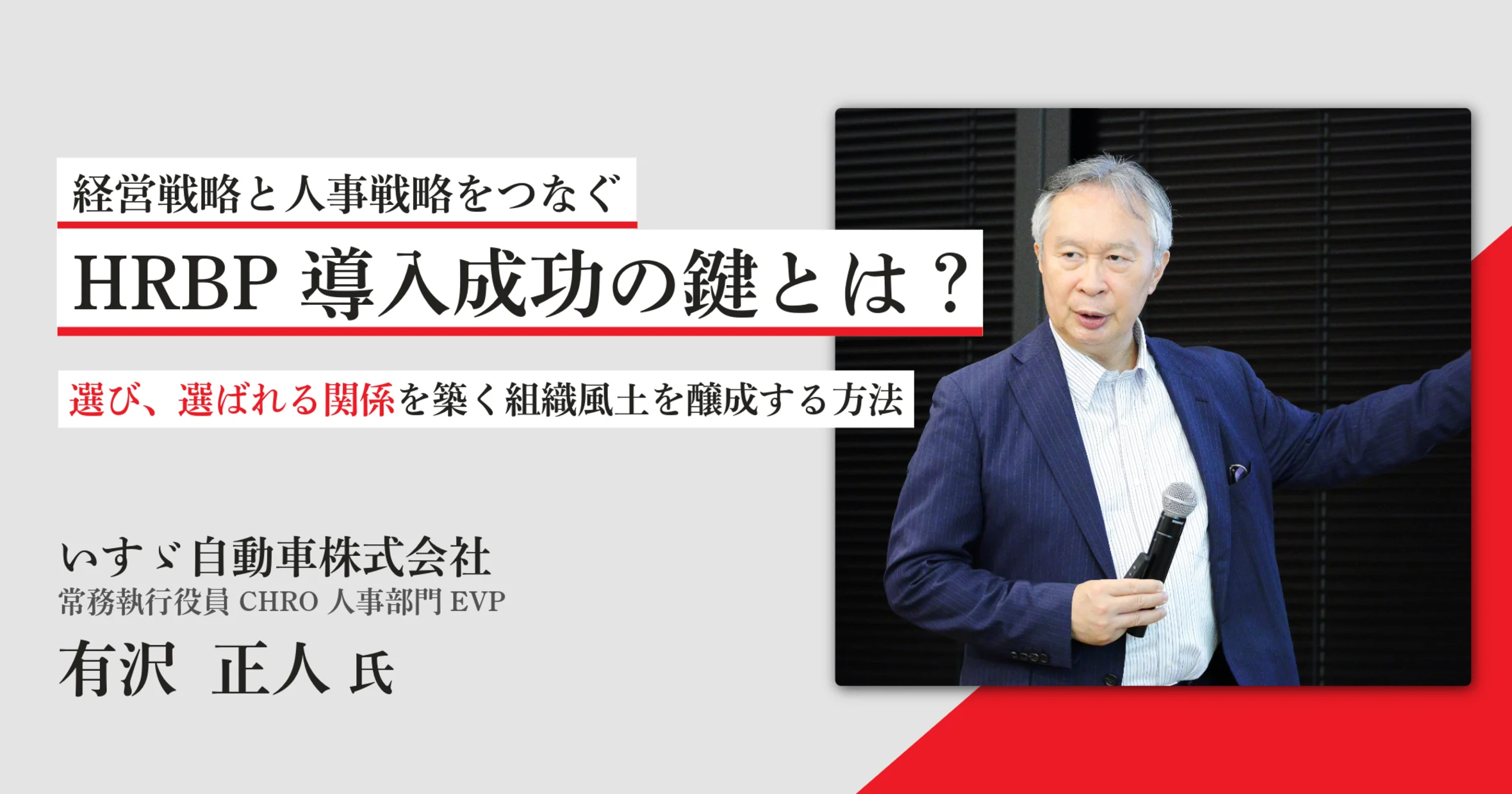

トラックやバス、ディーゼルエンジンなどの販売を手がけるいすゞ自動車株式会社も2023年にHRBPを導入し、人的資本経営のさらなる推進を目指しています。今回は同社のCHROであり、カゴメなどこれまで多くの企業で人事改革をけん引してきた有沢正人さんをお招きし、HRBPが必要とされる背景から役割やHRBP人材像について伺いました。

いすゞ自動車株式会社 常務執行役員 CHRO 人事部門EVP

1984年に新卒で協和銀行(現·りそな銀行)に入行し人事、経営企画を担当後、2004年にHOYA、08年にAIU保険(現·AIG損保)とそれぞれ人事責任者として人事制度改革(グローバルな職務等級制度の導入など)を行う。18年よりカゴメのCHOとして人事制度改革を推進。23年10月よりカゴメ株式会社常務執行役員、カゴメアクシス株式会社代表取締役社長 兼 経営管理部長に就任。2025年4月より、いすゞ自動車株式会社の常務執行役員 CHRO人事部門EVPに就任。

人的資本経営時代、なぜHRBPが必要なのか

人的資本経営に必要なのは「選び、選ばれる関係」

人手不足や市場環境の変化などにより人材の重要性が増す近年、人材を「資産」ではなく「資本」と捉える人的資本経営への注目度も高まっています。有沢さんは、人的資本経営の実現に必要な要素について、次のように話します。

「人的資本経営では、従業員はコストを支払う対象ではなく、投資の対象です。投資である以上、ROI(投資収益率)が見えるようになります。

これからの時代は、従業員を囲い込むのではなく、企業と従業員の『選び、選ばれる関係』が重要です。企業は従業員一人ひとりのキャリアに対する思いを聞きサポートする。従業員はキャリアを形成することで事業成長に貢献する。こうした関係性を築くことで、組織風土が醸成され、社員の市場価値が高まっていくのです」(有沢さん)

「選び、選ばれる関係」を築く組織風土

「選び、選ばれる関係」を築くには企業風土が重要で、HRBPの主たるミッションは、まさに企業風土を変革することだと、有沢さんは言います。では、どのように企業風土を変革すればよいのでしょうか?

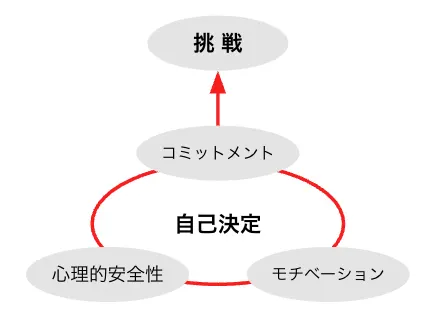

ベースとなるのは、「従業員が挑戦できる環境」です。有沢さんは、挑戦に必要な3要素に「心理的安全性」「モチベーション」「コミットメント」を挙げます

「失敗を評価する環境、本人の意欲、目標への責任感、この3つが揃うことで挑戦する組織風土が醸成されます」(有沢さん)

次に、「多様性によるイノベーション」です。挑戦できる環境が構築されれば、意見が活発に出るようになり、さまざまな価値観やバックグラウンドをもつ人同士の健全な意見衝突(コンフリクト)からイノベーションが生まれます。

「同質性の高い組織は、いずれ会社を滅ぼします。多様な人材と、先ほどの自己決定が組み合わさって、初めてエンゲージメントが高まり、風土が醸成されます」(有沢さん)

くわえて重要なのが、「どう変わるのか、なにを奨励するのかを明示する人事制度」です。

「ただし、人事制度は、あくまでもツールに過ぎません。人事制度をつくって終わりではなく、現場に浸透しているかどうかを見なければなりません」(有沢さん)

こうした企業変革のためには、以下のようなさまざまな視点で課題と向き合う必要があります。

- 経営戦略と人事戦略の連動性

- 現状と理想のギャップの定量的把握

- リスキリングのしくみ構築

- 多様な人材が活躍するための環境整備

- 従業員の対話促進

そのためにHRBPは、現場でなにが起きているかを見て、現場の声を聞き、それを経営戦略に反映させるための重要な役割を担います。

「個々の従業員に成長の機会やキャリアの選択肢を提供しつつ、組織と事業の変革を生み出す。こうした役割を果たすHRBPは、人的資本経営の実現に欠かせない存在となりつつあります」(有沢さん)

いすゞ自動車とカゴメ、2社の事例から紐解くHRBPの本質

経営戦略と人事戦略を連動させる、HRBPの役割と組織設計

HRBPは、人事や人材開発における経営者や事業責任者のパートナーとして、経営部門と人事部門、そして現場をつなぎ、経営戦略と人事戦略を連動させながら人事施策を着実に実行します。

「従業員の評価·配置からサクセッションプランの策定、コンプライアンスまで、多岐にわたるHRBPの業務。それだけにHRBPがうまく機能すれば、経営戦略と人事戦略が効果的に連動するだけでなく、人事部門が自律的に動きやすくなり、タレントマネジメントが促進されるといった大きなメリットがあります」(有沢さん)

HRBPの組織における位置づけは、企業によってさまざまですが、人事部門に所属しながら、各事業部門に常駐するケースや、事業部門に所属するケースもあります。いすゞ自動車では、人事部門の中でも独立したチームとして設けられているといいます。

いすゞ自動車では、2023年にHRBPが導入されました。導入の最大の目的は、経営戦略や全社の人事制度と、部門ごとの人事戦略の方向性を一致させるためでした。そのためにはHRBPと現場の本部長で人財マネジメントの運営体制を確立させる必要がありました。

「いすゞ自動車では、意思決定や課題の把握·解決、制度の運用といった部門内で回す人事プロセスを、HRBPと部門が共同で責任をもちます。HRBPが部門の人事戦略や制度運用にフォーカスできるよう、既存の人事業務は別部門が担当しています」(有沢さん)

人事の専門性か現場理解か――HRBP人材選定の2つの道

導入当初のいすゞ自動車のHRBP部門は、専門性や運用経験を重視し、人事のプロフェッショナルを社外から採用していました。一方、有沢さんが以前にCHOを務めていたカゴメでは、2017年にHRBPを導入しています。いすゞ自動車と大きく違うのは、HRBP人材の一番の条件に「現場経験が豊富であること」を掲げ、人事経験のないプロパー社員で構成している点です。その理由を有沢さんは次のように語ります。

「元支店長やインド工場の立ち上げ責任者など、経験豊富な現場のプロたちでHRBPが構成されていました。現場の熱量が高いカゴメの文化をふまえて、『現場の苦しさや痛みがわかるHRBPのほうが、現場の支持を得やすい』と考えたからです」(有沢さん)

社外の人事のプロをHRBPにするのか、社内で現場をよく知る人材を育ててHRBPにするのか━━こうした議論はよくありますが、どちらがよりよい方法なのでしょうか。

「どちらにもメリットとデメリットがあります。社外のプロ人材は専門性やスキルがあり安定感があります。その反面、現場の業務の実態を理解されていないと、現場とHRBPに距離が生じる懸念もあります。

一方で、現場経験が豊富な社内人材は現場への理解があり、現場の支持を得られやすいですが、経営戦略や人事戦略の知識が不足し、最適な戦略を打てない懸念もあります」(有沢さん)

そこでいすゞ自動車では、社外100%の体制から部門経験者も含めたハイブリッド型に切り替え、全社·部門間のコミュニケーションの最適化を目指しているといいます。

「経営目線と現場目線を両立させる手段は、1人の人材に求めるだけではなく、多様なバックグラウンドをもつ人材で部門を構成することも、有効な手段だと考えています」(有沢さん)

「運ぶ」を創造するプロ集団をつくるために

人手不足やEV·自動運転といった技術革新、顧客ニーズの多様化、生産·販売台数の減少などにより、自動車業界の事業環境はますます複雑になっています。いすゞ自動車はこうした環境にもしなやかに対応し、変革を絶やさない姿勢を目指しているといいます。

「いすゞ自動車が成長し続けるためには、人事戦略·制度といった基盤を整備し、人財マネジメントの変革やDXの推進を着実に実現していかなければなりません」(有沢さん)

人財マネジメントの変革では、ジョブ型をベースに業務の役割と責任を公開するとともに、公正な評価·報酬制度を構築し、これらをグループ共通基準とします。また、従業員との対話をもとに配置を再検討し、仕事とキャリアの最適化を目指します。

こうした取り組みを経て「安心×斬新」を実現するグローバル基準の人財マネジメント基盤を整備し、2026年までにグループ全体に新人事制度を展開する予定だといいます。

「自社に誇りをもてる人財を育成し、『運ぶ』を創造する本物のプロ集団をつくりたい。多様なスキルをもったプロフェッショナルを見出し、世界で戦える自動車メーカーであり続けたい。そうした強い思いが、私たちを突き動かす原動力となっています」(有沢さん)

人的資本経営の最前線に立つ、HRBP像

いすゞ自動車のCHROに就任する前から、人的資本経営に挑戦し続けてきた有沢さん。HRBPの姿勢について、こう語りました。

「本当の意味で人的資本経営を実現するには、制度をつくるだけでは不十分です。制度を変えても、人は簡単に変わらないものだからです。やり方を変えれば、反発や対立、葛藤が生じることもあるでしょう。こうした問題を乗り越えるには経営の一部としての責任感をもち、経営部門や人事部門、現場のコミットメントを引き出さなければなりません。人的資本経営の最前線に立つHRBPには、覚悟と熱意、そして粘り強さが求められるでしょう」(有沢さん)

HRBPは、経営戦略と人事戦略のクロスポイントにいる存在です。経営のマインドと事業のマインドをあわせもち、現場を巻き込んで経営戦略を実現する力が求められます。人的資本経営の推進が必須になる時代において、その存在感はますます強まっていくでしょう。

自社ではHRBPを導入するのか、しないのか。その狙いはどこにあり、HRBPになにが求められるのか。こうしたことを常日頃から考え、自社のスタンスを明確にしておくことが、選び選ばれる企業になるための第一歩なのかもしれません。

お役立ち資料

“選ばれる会社になるため”の「人的資本経営」実践事例集

この資料でこんなことが分かります

- 人的資本経営へ取り組むべき理由

- 人的資本経営を推進するために人事担当者がやるべきこと

- 人的資本経営に取り組んでいる企業の施策紹介と推進のポイント

※掲載内容は取材当時のものです。

執筆:株式会社Tokyo Edit、撮影:高木 成和