「もう評価されない不安」へのアプローチ。人を支配せず「自分を愛する術」を知る

- 公開日

近年、労働環境が大きく変化しています。昇進機会の減少、役職定年制度の是非、急速なキャリア自律の要求など、「これまでの働き方」では通用しなくなるケースも増えました。

そのなかで、とくにミドル・シニア世代は「自分はもう組織から必要とされていない」という感覚を抱く社員も少なくないようです。では、「これからの働き方」に大切なことは何なのでしょうか。

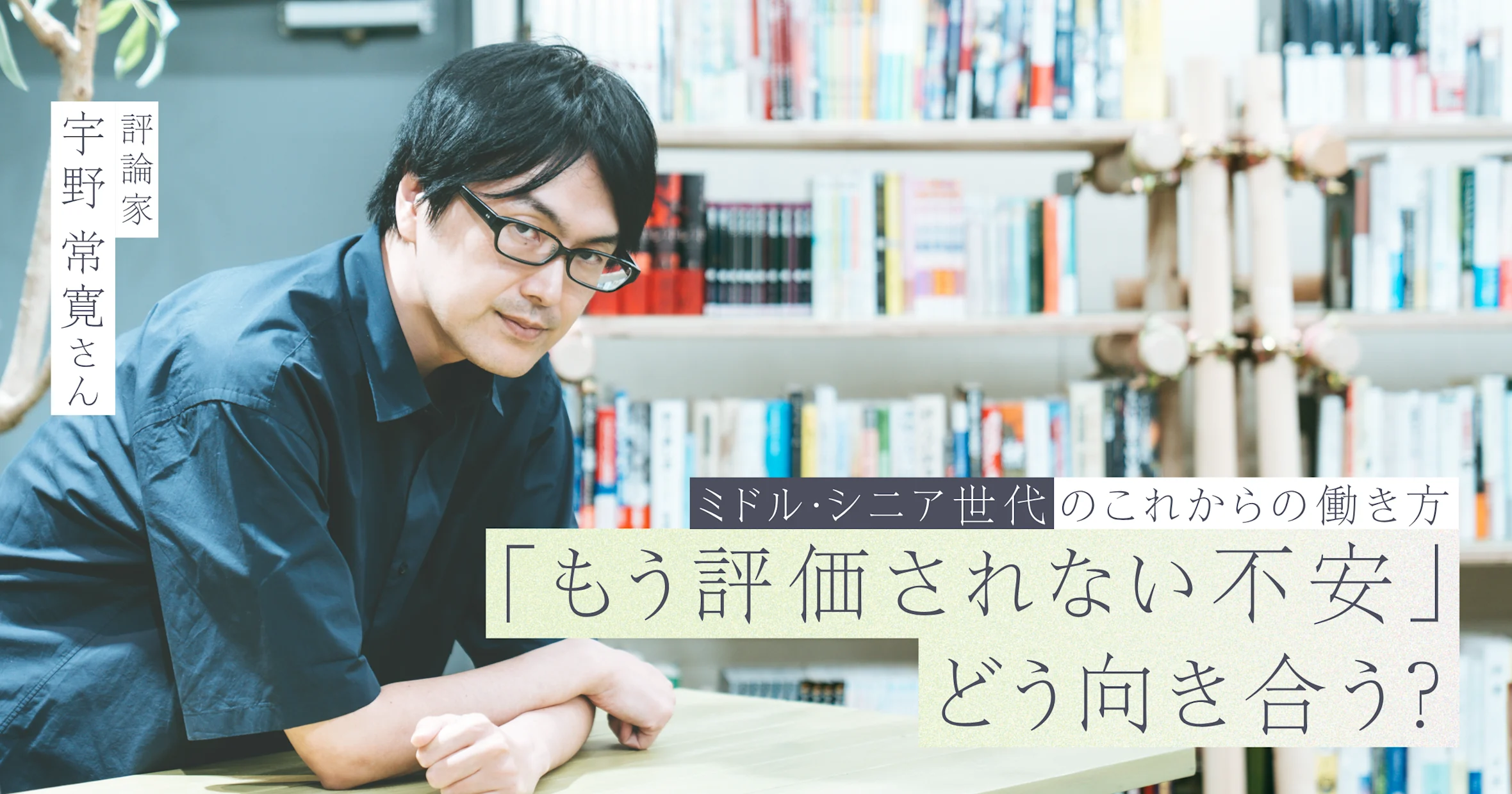

そこで今回、評論家の宇野常寛さんにお話を伺いました。現代情報社会を論じた『庭の話』や、ヤングアダルトに向けた処世術を説く『ひとりあそびの教科書』などの著書をお持ちです。

宇野さんは著書や評論でも「他者の評価や承認に依存しない生き方」を推奨しています。「これからの働き方」ついて、「ミドル・シニア世代が抱きがちな4つの悩み」を軸に、解決の道筋を聞きました。

評論家

1978年生。批評誌〈PLANETS〉〈モノノメ〉編集長。著書に『庭の話』(講談社)、『遅いインターネット』(幻冬舎)、『母性のディストピア』(集英社)、石破茂との対談『こんな日本をつくりたい』(太田出版)、猪子寿之との共著『人類を前に進めたいーチームラボと境界のない世界』(PLANETS)など多数。明治大学特別招聘教授。2025年8月、プロデュース・選書を手がけた『宇野書店』が東京の大塚にオープン。

「もう評価されない」という感覚をどう受け止めるか

ミドル・シニア世代になって昇進や新しい仕事の機会が減ってくることで、「組織から必要とされていないのでは?」「人事的に評価されていないようで不安だ」といった悩みを抱えている方が多いようです。こうした現実をどう受け止め、自分の存在価値を再定義していけばよいでしょうか?

宇野さん

悲しい話ですよね。問題の本質は会社だけにではなく、そう考えてしまう当事者側にあります。「会社のなかで納得のいく評価を得られなかったらもうお先真っ暗だ」という思考で視野を狭めてしまっていることが、この悩みのそもそもの問題の半分なんです。

こういう悩みで苦しんでいる人の多くが、おそらくは自分の人生の7〜8割が社内の評価や出世に依存しているのではないかと思います。特にJTC(伝統的な日本企業)に勤めている方たちにはこのように感じている人たちは多いのかもしれないですね。だからこそ、僕は彼らにそもそものところから考え直してもらうのが良いのではと提案したいです。

宇野さん

ここでひとつ紹介したいのが、当事者研究(※)の第一人者である熊谷晋一郎さんの「自立は依存先を増やすこと」という言葉です。彼は「自立とは、一人でなんでもできるようになることではない。むしろ、頼れる人や対象を増やして人間関係・社会関係を豊かにしていくことが自立につながる」と主張しています。

僕はこの考え方を、もっと広い意味でも応用できると感じています。先ほどの悩みに合わせた表現をするならば、「自分の存在価値を見出す対象は仕事だけに限らず、人間関係、社会貢献、趣味、ものづくりなど多様であったほうがよい」ともいえる。つまり、「仕事で自己実現しなくてもよい」という発想を持つことが重要なんです。

そういう思考を育てるためにたとえば、副業や複業、あるいはボランティアといったかたちで、自己と社会との関わりの回路を増やすことを考えてもいいのだと思います。一昔前と違って、今は会社勤めをしていても、ダブルワークやプロボノ的な社外での活動が認められやすくなってきました。それらを通して、今いる会社で働くこと以外で社会とつながり、自己実現の回路を多方面に広げていけるとよいでしょう。

(※)当事者研究:2001年に日本で始まった研究活動。精神障害や依存症などを経験した当事者の自助活動の一つ。自身の経験や苦労を「研究」という視点から分析し、より良い生活を送るための方法を仲間と共に探求する活動。現在では病気や障害だけでなく、引きこもりや子育てなど幅広い分野で実践が広がっている。

とはいえ、「会社から評価されたい」という欲求自体は誰にでもあって、そうそうなくならないように思います。

宇野さん

それはまた極端な話ですね(笑)。世界に正規雇用の賃労働者しかいない前提でこの質問はなされていると思うのですが、そこがおかしいのではと考えることが大事です。昭和と違って、働き方も多様化していますし……。

人間を「評価」してくれるのは、別の会社の中の制度や人間関係ではないということを僕は話したつもりです。既に問題は次のステージに移っていて、特定の組織や団体にとらわれず、さまざまなプロジェクトにジョインするかたちの新しい働き方をする人たちは、自分に対する市場からの評価というか、値付けに常にさらされるせいで、「成長」そのものが手段ではなく目的になってしまっている……なんてケースもよく、目にします。

こういうケースは、仕事そのもの、つまり物事を「つくる」ことそのものの快楽をどう引き出すか、というところがポイントになります。これは、今いる会社内部の評価……というか具体的には会社という共同体からの承認のことばかり考えてきて、他に自己実現の方法がわからないまま大人になってしまった40代、50代にも自分を見つめなおす手かがりになったと思います。

キャリア自律への戸惑いにどう向き合うか

「今まで会社に用意されたキャリアルートに従ってきたのに、急に“キャリア自律”を求められて戸惑っている」といった声もよく聞かれます。主体的にキャリアを捉え直すには、どのような考え方が必要でしょうか?

宇野さん

厳しい指摘に聞こえるかもしれませんが、まずは「今まで人に言われたことしかやってこなかった自分は弱い存在だ」という事実を受け止めましょう。プライドを捨てて、主体性を自ら手放していたことを認めないと、前に進めません。

ただ、これはあなたの資質の問題ではありません。会社や社会が半ば強制してきた側面は大いにあるので、恥ずかしく思う必要はないんです。大事なのは現状を真摯に受け止めたうえで、これから自分で何をどう学んでいくかを考えることです。

そこで僕が推奨しているのが『「人生100年時代」のキャリアと知識社会について』というnoteでも触れている、人生の前半50年を「修行期間」とする捉え方です。

宇野さん

長寿化の影響もあって、社会人稼働時間の折り返しは大体50代になっています。また、子育てが手離れするのも大体50歳前後であることが多い。そういった背景を踏まえて、「50歳を超えてからが本当の自己実現のフェーズであり、それまでは修行期間だから何をやってもよい」と構えておくと、心持ちが楽になると思います。

将来的……というかずっと未来には、僕は若者が社会に出るタイミングをもっと遅くして、「30歳から20年は社会勉強、50歳から本格的にやりたいことをやる」といった人生プランが一般的になればよいと考えています。皆さんの身の回りでも、70代でも元気で健康な方々は多いと思うんです。

プライドさえ捨ててしまえば、転職だろうと学び直しだろうと、今から何でもできますよ。

役職定年後の目標喪失にどう対処するか

とくにシニア層からは「役職定年を迎え、現場の一担当者に戻ったことで明確な目標や役割を失い、喪失感を感じる」といったお悩みも聞かれます。こういった方々が、新たな働きがいを見出すにはどうすればよいでしょうか?

宇野さん

このケースも、まずは自分にとって不都合な現実、抱えている弱さを受け止めなければいけませんね。まず、こういう人が愛していたのは「役職」であって「仕事」ではないのだと思います。仕事が好きならば、役職定年を迎えて現場に戻っても、やりがいは失いませんからね。

ただ「仕事が好きじゃない」という事実があったにせよ、後ろめたさを感じることはありません。会社勤めで「仕事が好きじゃない」という人は、決して少なくないです。それを認め、今やっている仕事はライスワークとして割り切ったうえで、これからは仕事以外の自己実現を充実させていけばよいんです。

先ほども「プライドを捨てろ」と言いましたが、こういう自分の弱さ、考えの至らなさは、周りの目を気にしているとなかなか認められないものです。たしかに、人前でいきなり弱音を吐いたり、今までのことを反省し始めたりするのは、強い自分を周囲に誇示してきた人たちにとっては、ハードルの高い行為だと思います。

そういう人は、まず「ひとり」になることからはじめるべきだと思います。

宇野さん

誰も知り合いのいないカフェで、一人でコーヒーを飲んでいる時なら、人間はいくらでも素直になれます。周りの目が気にならない場所で、自分の弱さ、至らなさと静かに向き合いましょう。

間違っても「モチベーションを取り戻すために、飲み会に参加して英気を養おう」なんて考えないでください。飲み会で自分より立場の弱い社員たちにチヤホヤされると、不要なプライドがどんどん肥大化して、人間は腐っていくので。

僕は世界で一番みっともないものが、立場が上の人間が気持ちよくなるために行われる「昭和的な飲み会」だと思っています。

誰かを敵として設定することによって、その場の一体感を味わう……そんな不健全なコミュニケーションが行われる環境からは、早く脱却することを僕は強く勧めます。

世代間コミュニケーションによる孤立感をどう解消するか

ミドル・シニア世代には、若い世代との価値観や仕事の進め方の違いで意思疎通が難しく、孤立感を覚える人が多いようです。歳の離れた社員と建設的な対話をするためには、どのような姿勢が必要でしょうか?

宇野さん

そもそもの部分からツッコミを入れますが、まず「若い世代と深い対話」など不要です。自分たちが若い頃のことを思い出してください。上の世代とそんなに話したかったですか? わかり合いたかったですか?……そんなことはないですよね。

もし、あなたが圧倒的なスキルや経験値を持っていれば、若い人たちのほうから勝手に聞きに来て、理解しようと努力するでしょう。率直に言いますが、若者からアプローチがないのであれば「自分は職場において『話を聞かれるだけの価値』を持っていない」という現実を受け入れるほかありません。

つまるところ、ミドル・シニア世代にとって若い世代とのやり取りは「余計な会話をしない」のがベストです。「午前中までにこの書類を指定したフォーマットで完成させてください」「15時に4階の会議室に来てください」といった、確実に意味が確定されている内容で、無駄のない伝達に努めましょう。「雑談」が職場の生産性を高めるとか、言いたがる人って、ほぼ自分が寂しいだけです。だいたい、何を根拠にお前の「雑談」が有意義だと主張するのか、僕にはよくわかりません。

業務中に、実務に関係のない「コミュニケーションのためのコミュニケーション」は不要です。それは多くの企業で、個人の生産性を著しく下げている元凶でもあります。

組織論の文脈では「雑談などを通した精神的・内面的な相互理解が重要」といった話も出てきますが、それは組織の管理コストを下げるための方便だと、僕は解釈しています。そりゃあ、経営者や管理職にとっては自分の手足のように動く忠実な兵隊はほしいでしょうし、自信のない人ほど若者や部下におべんちゃらを使われて精神を安定させたいのだと思います。しかし、その程度の人がリーダーや管理職にいる時点で、いろいろゲームオーバーです。

業務上の伝達が滞りなくできれば、価値観の違いなどを含めてわかり合う必要はないと。

宇野さん

そもそも上の世代が下の世代に対して「相手に伝わらない、分かり合えない」と感じるのは、上の世代が「相手の話を自分の予測範囲に押し込もう」としているケースが圧倒的に多いと思っています。そんな横暴さのうえに、そもそもコミュニケーションや相互理解は成立するわけがない。

最後に、働き方に悩めるミドル・シニア世代に何かメッセージをお願いします。

宇野さん

今回の悩みの全体に共通するアンサーとしては「自分の弱さを認めて、会社だけに依存しない生き方を見つけよう」と伝えたいです。そのためには、まず、自分より弱い立場の部下や若者を支配してさびしさを紛らわしたり、プライドを保つのをやめるべきです。これからの世の中、結婚率低下や離婚の増加、長寿化によるパートナーとの死別などの要因も相まって、単身世帯が増加すると思います。そこでますます重要になってくるのが、他人の評価を気にせず「ひとり」で仕事やあそびに没頭するノウハウです。そして、評価や承認ではなく、仕事そのものの面白さに気づくことです。

このあたりの話は、拙著『ひとりあそびの教科書』や『庭の話』で深く掘り下げているので、ぜひ参照してください。別に僕は組織や団体がダメで、一人で生きるのが素晴らしいとはまったく考えていないです。しかし、今のこの国はさびしいおじさんが多すぎる。自分より弱い立場の人を支配しないと不安になったり、閉じた職場の共同体の中の評価や承認ばかり気にしてしまう小さい人が、ものすごく社会を陰湿に、後向きにしています。だからそういう人はまず、一人でも「生の充実感」を獲得する術「も」を身に付けていくべきでしょう。そこからすべてがはじまると思います。

取材協力:宇野書店(東京都豊島区北大塚1-15-5 東邦レオ東京支社ビル2階)

(取材・文/西山武志、取材・編集/長谷川賢人、写真/川島 彩水)