今、人事担当者が知るべき「人権」とは?ハラスメント防止やDE&I推進の土台を考える

- 公開日

目次

日本企業においてもハラスメント防止やDE&I推進の取り組みは広がりつつありますが、その土台となる「人権」そのものが語られる機会は、まだ限られています。

人事の現場に目線を落とすと、良かれとした「指導」がハラスメントになったり、善意の「配慮」がキャリアを阻害したりといった問題も起きています。

いずれも判断が難しく、関係者に明確な悪意はないかもしれません。しかし、それぞれの問題には「人権」の視点が欠けているという共通要因が考えられます。

そこで今回は「ビジネスと人権」分野の専門家である佐藤暁子さんに、今こそ人事担当者が知るべき「人権」の基本から、人権意識を組織へ根づかせるための道筋を伺いました。

弁護士。上智大学法学部国際関係法学科、一橋大学法科大学院卒業。International Institute of Social Studies(オランダ・ハーグ)開発学修士号(人権専攻)。企業に対する人権方針、人権デューディリジェンスのアドバイス、ステークホルダー・エンゲージメントのコーディネート、またNGOによる政策提言などを通じて、ビジネスと人権の普及・浸透に取り組む。

人権とは何か ━━ 歴史から学ぶ基本的な定義

そもそも人権とは何か、佐藤さんの定義を教えてください。

佐藤さん

人権は、いきなりどこかから湧いてきたわけではありません。その定義を理解するうえでは成り立ちが重要ですので、まず歴史から振り返りましょう。

とくに近代以降、社会の成熟にともない、経済活動や行政機能が発展するにつれて、王や貴族、大地主、資本家など、特定の「誰か」に権力や富が集中するような構造が生まれやすくなりました。そして、それらをもたない人たちとの格差がどんどん大きくなっています。

本来であれば、国家がそれを是正していく役割を期待されていました。しかし実際にはそうはならず、特定のグループの人たちに対して、行動や自由、尊厳を抑圧したり制限したりしてきた歴史もあります。

こうした不平等に立ち向かったのが市民です。「自分たちの尊厳は守られるべきだ」と主張を積み重ねてきました。その蓄積によって勝ち取ってきたものが「人権」という概念です。つまり、「自分たちの尊厳は誰にも奪われない」という主張こそが、人権の成り立ちの根幹にあります。

これまでの歴史で、黒人、先住民族、女性、より近年になればLGBTQ+の方々など、言わば「社会的に無視されてきた」マイノリティたちも、さまざまな場面で人権を求めてきました。当たり前の機会やチャンスを与えられてこなかった人たち、あるいはそれを奪われてきた人たちの尊厳を取り戻し、守っていくものの基本的な共通言語……それが「人権」だと考えています。

国際社会に共通の基準を定めた「世界人権宣言(※)」では「すべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利とについて平等である。」と書かれています。

※1948年、第二次世界大戦の惨禍を踏まえて国連総会で採択された、人権に関する国際的な基準を示す宣言。

世界人権宣言を見ると、企業活動に関わる権利も数多く示されています。人事担当者として特に知るべき権利はありますか?

佐藤さん

人権と聞くと「遠い話」「自分とは関係ない」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、日常のすべての側面に人権があると言っても過言ではありません。企業活動においても、採用や異動・昇進、退職など、あらゆる場面に人権が関わっています。

たとえば、採用では、就活生やインターンへのハラスメントが問題になっていますね。面接における業務に関係のない質問も人権侵害につながる可能性があります。

他にもわかりやすい例として、人権に紐づくものとしては以下の権利が代表例として挙げられます。

項目 | 内容 |

|---|---|

公正な待遇を受ける権利 | 雇用形態や性別などを理由に賃金などで差別されず、昇進において公平な機会を与えられる |

安全で健康な労働環境で働く権利 | 長時間労働が常態化しておらず、心身の健康が守られる、人間らしい環境で働ける(ディーセント・ワーク) |

プライバシーの権利 | AIによる監視や個人情報の取り扱いにおいても、一人の人間として尊重され、プライバシーが適切に保護される |

労働組合を結成・団結する権利 | 労働組合へ自由に加入し、活動することを理由に、嫌がらせなどの不利益な扱いを受けない |

私生活や家族との時間を尊重される権利 | 転勤などの会社命令によって、私生活や家族との時間が一方的に侵害されない(子どもの教育を受ける権利などにも関連) |

「ビジネスと人権」が企業価値を左右する時代に

2011年に国連人権理事会で「ビジネスと人権に関する指導原則」が承認され、国際的ガイドラインになって以降、企業活動における人権の重要性が改めて注目されています。なぜ人権が、今後の企業価値を左右する経営課題になっているのでしょうか?

佐藤さん

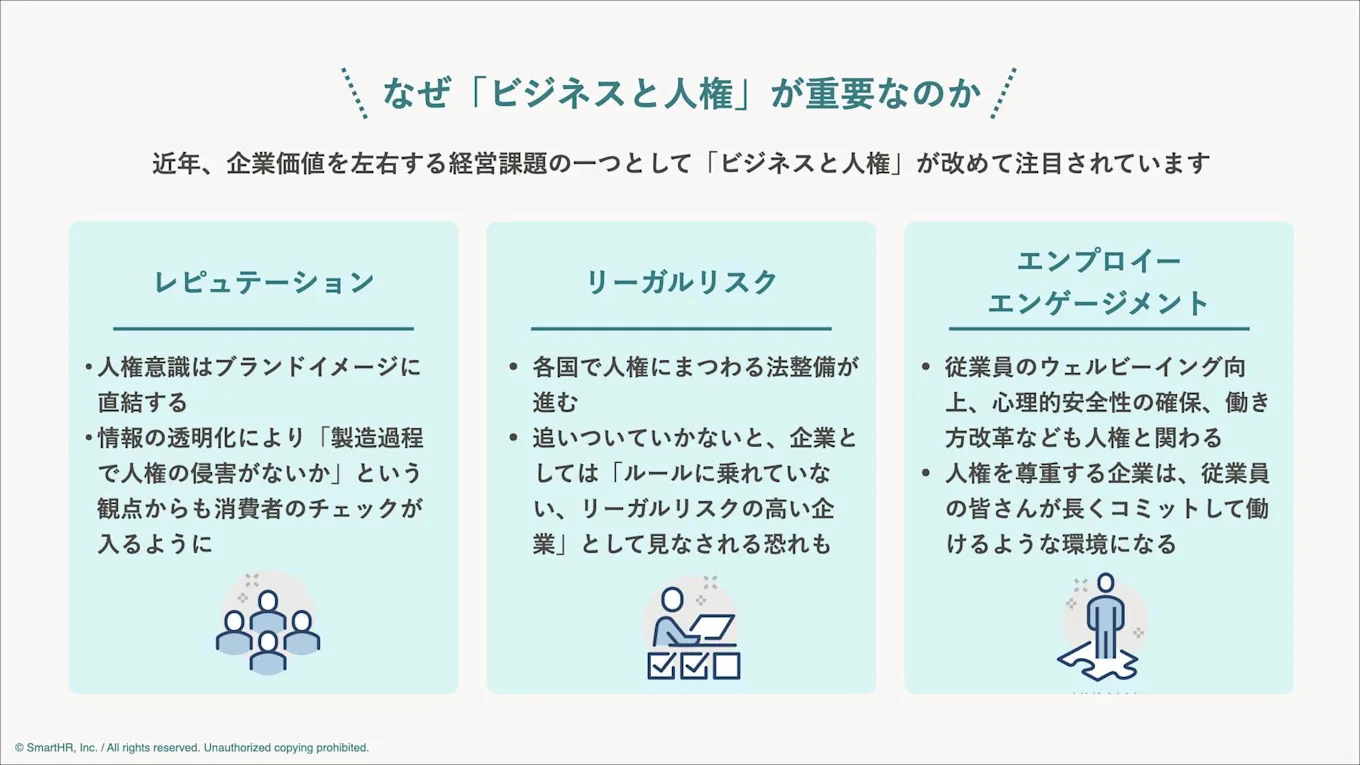

主にレピュテーション、リーガルリスク、エンプロイーエンゲージメントという3つの視点があります。

(1)レピュテーション

最もイメージしやすいのは、「レピュテーション(評判)」の側面です。とくにBtoCで多くの顧客へ商品を売る企業であれば、人権の取り組みはブランドイメージに直結します。

たとえば、強制労働や労働搾取のうえに成り立っている製品が市場で売れるのか。安ければ消費者に受け入れられるのかといえば、ほとんどそうではなくなってきています。今は情報が透明化され、すぐに広まりやすくなり、企業自身も見えていなかったサプライチェーンが可視化されるようになりました。

製品やサービスの質だけでなく、「製造過程で人権の侵害がないか」という観点からも消費者のチェックが入るようになったのです。レピュテーションは単なる「評判」にとどまらず、株主価値に反映される形で財務的な損失にもつながるので、経営者には極めて重要な課題です。

(2)リーガルリスク

次に「リーガルリスク」の側面。「ビジネスと人権に関する指導原則」の承認をきっかけに、各国でビジネスと人権にまつわる法整備が一層進んでいます。法制化が進めば、企業にとって任意かつ自主的な取り組みだけでは不十分です。人権を守るためには、より高いコミットメントとアクションが求められます。

こうした動きはグローバルで加速度的に進んでいます。それに追いついていかないと、企業としては「ルールに乗れていない、リーガルリスクの高い企業」として見なされ、将来的には市場から取り残されるでしょう。

(3)エンプロイーエンゲージメント

最後に、人事・労務の方々に最も関わりが深いのが「エンプロイーエンゲージメント」の視点です。「人権」とは単なるお題目や綺麗事として捉えるべきではなく、もっと身近で大事な要素です。

たとえば、従業員のウェルビーイング向上、心理的安全性の確保、働き方改革など、いわゆる「働きやすさ」も目指すところは同じく「人権尊重」だといえます。

人権を尊重する企業は、従業員の皆さんが長くコミットして働けるような環境になります。逆に言えば、人権に対する問題意識が希薄な企業は、従業員から見放されてしまいます。

つまり、消費者や投資家、市場、従業員へ向けて、それぞれ人権の観点がしっかり取り込まれないと、企業にとってはマイナスに働く。だからこそ、企業は社会に対する責任を果たすために、経営課題としてあらゆる場面で人権について真剣に取り組むべきなのです。

人事労務で起きがちな「3つのケース」を人権の視点から考える

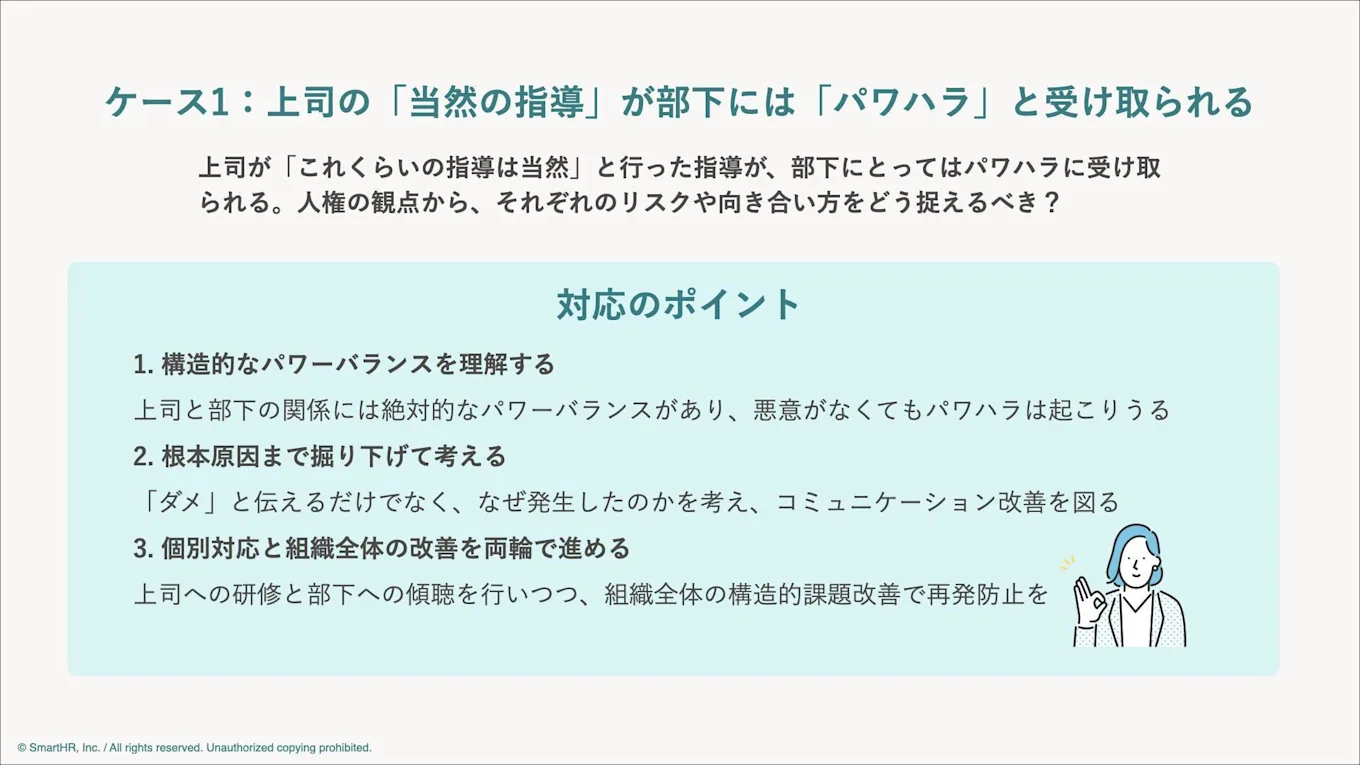

ケース1:上司の「当然の指導」が部下には「パワハラ」と受け取られる

ここからは具体的なケースをもとに伺います。まず、上司が「これくらいは当然」との指導が、部下にとってはパワハラに受け取られてしまう場合、人事労務側として人権の視点から、どういった考え方で対処すべきでしょうか?

佐藤さん

まず基本として「上司と部下」の関係に、すでに超えがたいパワーバランスがあります。だからこそ、上司が「悪意をもっているかどうか」に関係なく、パワハラは発生し得るのです。

人権とは、まさにそのパワーバランスを是正するための「ツール」であり、その不均衡の中にいると自覚することこそが、人権の視点に立つ第一歩です。

一方、必ずしも「パワハラをした人は悪者である」と断定すべきではないでしょう。人権は「自分が知らないうち」に侵害してしまっていることがよくあるものです。

パワハラなどの問題が起きた時は、表面的に「ダメ」と伝えるだけでなく、「なぜ発生したのか」という根本まで掘り下げて考える必要があります。そのうえで、異なる立場の人同士が人権の視点に立ったよりよいコミュニケーション、誰にとっても働きやすい環境づくりが重要です。

具体的に相談を受けた場合は、無自覚にやってしまった上司と、相談に来た部下それぞれにどういったアプローチをするのが適切でしょうか?

佐藤さん

上司の方には「自分がいかに権力をもっているのか」を、研修などを通して自覚してもらうことが大切です。部下の方については、それが実際にパワハラと認定されるかどうかは「然るべきプロセスでの判断を待つ」として、会社としてまずは本人の話や意向にしっかり耳を傾けることが必要不可欠です。

また、パワハラなどの問題に対しては個別の対応だけでなく、同様の問題が再発しないよう職場の構造的な課題を改善することが大切です。訴えがあった事実を「組織全体の問題」として捉え、事実調査やアフターフォローも含めて真摯に対応すれば、被害者の「またハラスメントが起きるのでは」という不安も軽減できます。

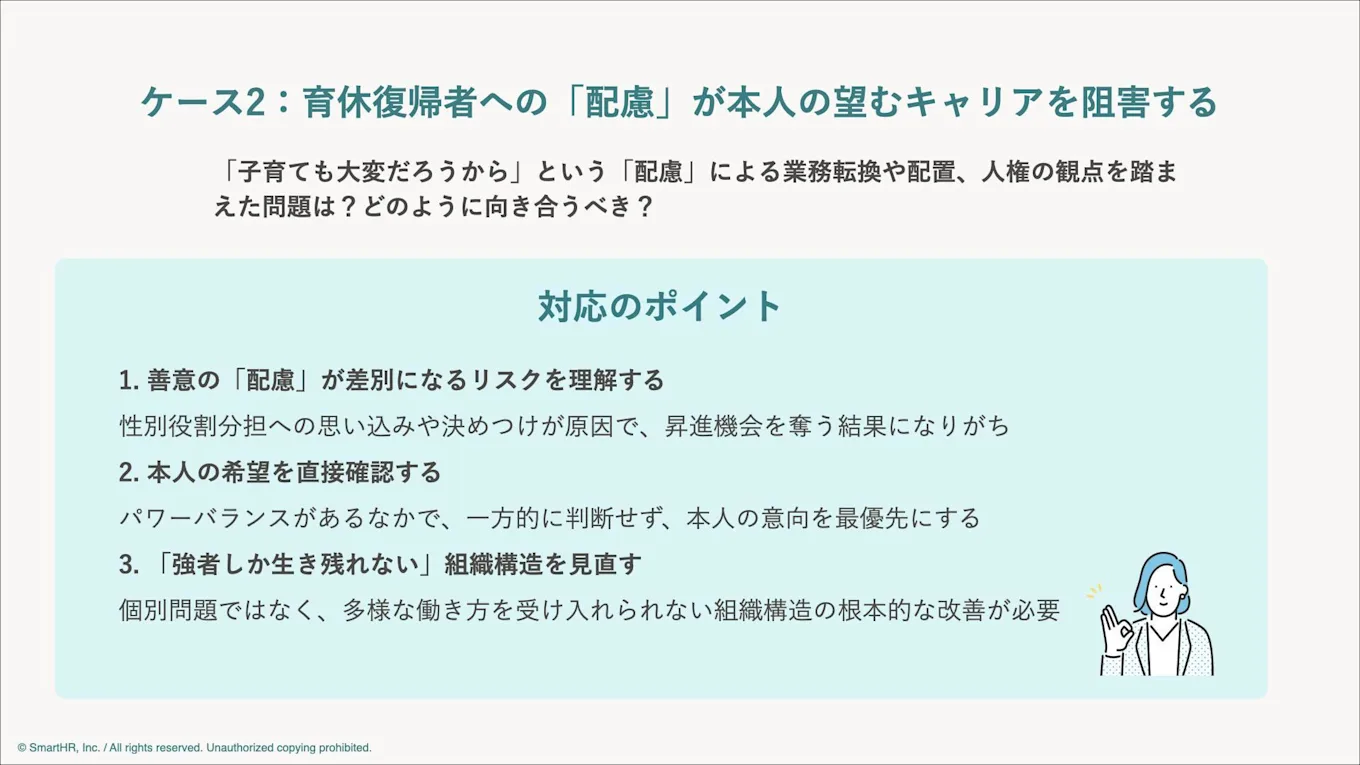

ケース2:育休復帰者への「配慮」が本人の望むキャリアを阻害する

育休から復帰した女性社員に対して上司が、「子育ても大変だろうから」といった「配慮」で比較的業務負担の軽い部署へ異動させてしまった。本人としては「さらにキャリアを積んでいきたい」と望んでいたけれど、そういった善意を前になかなか言えずにいる……こういったケースには、人権の観点を踏まえてどのように向き合うべきでしょうか?

佐藤さん

育休復帰女性への「配慮」による配置転換は、上司の性別役割分担に対する思い込みや家庭状況への決めつけが原因でよく起こる問題です。「負担の軽い部署」への異動は、実際には昇進機会を奪う結果となりがちなので、注意しなくてはなりません。

前述のとおり、上司と育休取得者の間には明確なパワーバランスが存在します。上司は一方的に判断するのではなく、まず本人の希望を直接確認することが重要です。善意による行為であったとしても、子育てだけを要因にほかの社員と異なる扱いをするのは不平等になるので、それを踏まえて適切なマネジメント対応を検討しましょう。

この話も「従業員の権利を十分に守れていない」という人権上のリスクをはらんだものであり、決して小さな問題ではありません。子育てをしながら働けない職場環境だとすれば、「介護や健康上の問題が生じた時はどうなるのか?」などの疑問も浮かび上がってくるはず。

つまり、「強者しか生き残れない」ような組織になっている構造自体を、改善すべき課題だと捉えたほうがよいのです。

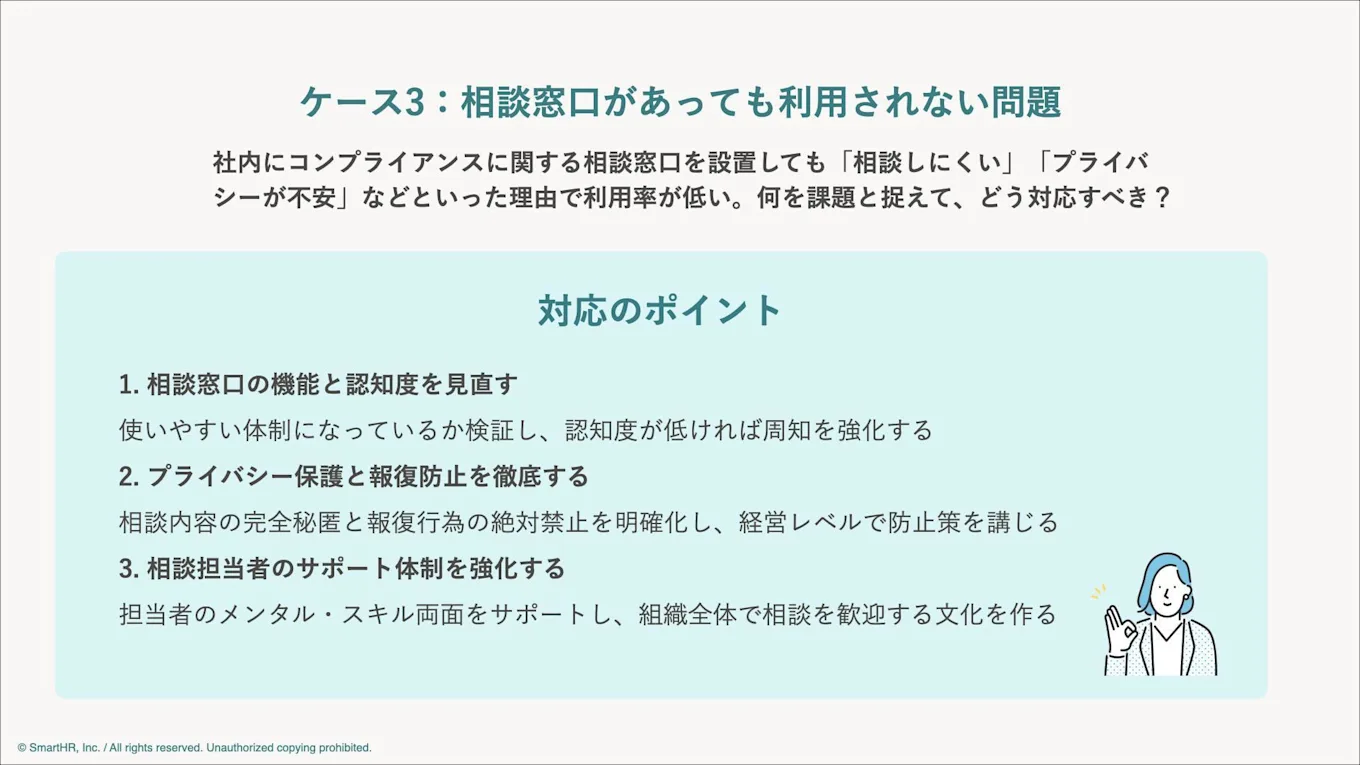

ケース3:相談窓口があっても利用されない問題

社内にコンプライアンスに関する相談窓口が設置されていても「相談しにくい」「プライバシーが不安」などといった理由で利用率が低い場合、人事労務は何を課題と捉えて、どのような対処をするべきでしょうか?

佐藤さん

まずは、相談窓口が皆にとって使いやすい機能になっているか、体制を見直すこと。「国連指導原則」原則31がグリーバンスメカニズム※について、「非司法的苦情処理メカニズムのための実効性の要件」として8つの要素を上げているので参照するとよいでしょう。

※苦情処理メカニズム。企業が人権侵害に関する苦情や相談を受け付け、解決を図るための仕組み

次に「そもそもの認知度が低い」ケースも考えられます。それならば、シンプルに認知度の確認と周知が必要です。「既知だが使いにくい」ケースは、相談員のスキル不足や利害関係の問題を検証し、第三者窓口の併設などの対策を検討してください。

「プライバシーが不安」という声があるならば、相談内容の完全秘匿と報復行為の絶対禁止を明確に示す必要があります。実際に相談者への報復人事がニュースになるケースが続いており、表面化していない事例はさらに多いと推測されます。このような問題を経営レベルで課題として認識し、防止策を徹底的に講じましょう。

また、相談を受ける担当者に対してのメンタル面とスキル面の双方でサポートも不可欠です。適切なサポートがないと、担当者が相談を避けたがったり、事案化を嫌がったりする動機が生まれてしまいます。組織全体で「相談は歓迎すべきもので、より良い労働環境を作るためのもの」という認識を周知させ、相談しやすい環境づくりを推進していきましょう。

日本企業には「特有の人権課題」がある

今までよくある事例についてお伺いしましたが、上記のような事例以外に、とくに日本の企業によくありがちな、人権的に大きな課題だと感じるテーマはありますか?

佐藤さん

日本企業における人権課題は、同質性の高い社会風土や年功序列といった構造的背景により、さまざまなマイノリティや立場の弱い人にとって多層的なリスクを生み出していると感じます。

たとえば、セクシュアルマイノリティの課題では、包括的な差別禁止法が存在せず、「何が差別に当たるか」が法整備されていない状況があります。企業内でもセクシュアルマイノリティに対する差別の定義が曖昧で、悪意のない日常会話でも人権侵害につながる発言が生まれやすい。これは働きやすさを著しく阻害する深刻な問題となっているのです。

また、障害者の権利については、法定雇用率への対応は進んでいるものの、実際の職務内容や特例雇用での農園勤務など、数字達成のための形式的な対応に留まるケースが少なくありません。真のインクルーシブな環境はなかなか構築されておらず、障害特性に応じた「合理的調整」についての企業の知見も不足しています。

さらに外国にルーツをもつ方々に対しては、「日本人らしさ」という固定観念による無意識バイアスが存在し、マイクロアグレッション(日常的で微細な偏見や差別を表す言動)として現れるケースが多いです。普段意識してないからこそ誰もが抱えてしまう偏見が、深刻な人権リスクに発展する可能性もあります。

これらの課題に共通するのは、従来の日本企業文化がマイノリティの視点を欠いてきたことです。飲み会文化における業務時間の曖昧さなど、これまで「当たり前」とされてきた企業慣行全体の見直しが必要です。人事労務担当者は働く人の実情を身近で把握できる立場にあるため、従来の「標準的な働く人像」という前提そのものを根本的に問い直し、多様な人々が安心して働ける環境構築が求められます。

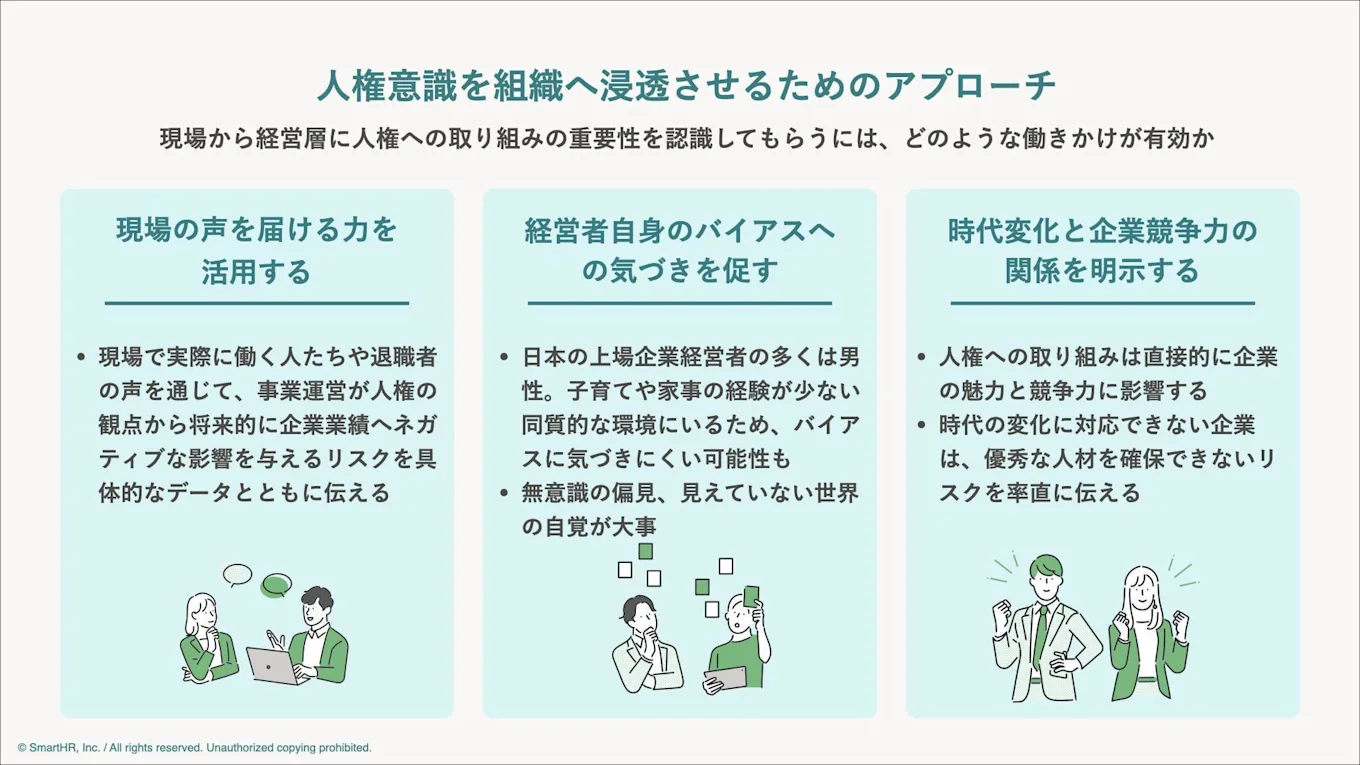

人権意識を組織へ浸透させるためのアプローチ

経営層に人権への取り組みの重要性を認識してもらうには、どのような働きかけや伝え方が有効でしょうか。

佐藤さん

3つのアプローチが考えられます。

1. 現場の声を届ける力を活用すること

人事担当者の最大の強みは、働く人の実情を身近で把握できること。現場で実際に働いている人たちや退職者の声を通じて、現在の事業運営が人権の観点から将来的に企業業績へネガティブな影響を与えるリスクを、具体的なデータとともに経営陣に伝えることが重要です。

働く人がいなければ企業の利益は成り立たないという基本的事実を、現場の実情と結びつけて説明できるとよいでしょう。

2. 経営者自身のバイアスへの気づきを促すこと

日本の上場企業経営者の多くは男性で、子育てや家事の経験が少ない同質的な環境にいるため、自身のバイアスに気づきにくい状況があります。まず経営者自身が持つ無意識の偏見、見えていない世界があることを自覚するのが大事です。

3. 時代変化と企業競争力の関係を明示すること

現代では女性や障害者などの多様な人材に対して十分な機会が提供される、そして自分らしく生きることができる社会が、国際社会が目指すものです。採用場面で若い世代から「サステナビリティへの取り組み」について質問されるように、人権への取り組みは直接的に企業の魅力と競争力に影響します。時代の変化に対応できない企業は、優秀な人材を確保できないリスクがあることを、経営層に対して率直に伝えるべきです。

人権尊重の文化を組織に根づかせるために、人事責任者や担当者が明日からできる具体的なアクションを挙げるとしたら、どのようなことが考えられるでしょうか。

佐藤さん

まず、人権を「あれはダメ、これはダメ」という禁止事項として捉えるのではなく、従業員のウェルビーイングや心理的安全性向上の起点として位置づけましょう。長時間労働、ハラスメント、メンタルヘルスなど複合的な労働環境の課題を、誰にとっても心理的安全性が確保される環境づくりとして統合的に捉えると、現場での理解と実践が進むはずです。

日本では権利を主張するのは「わがまま」だという認識がありますが、これは大きな誤解です。人権は特権を与えるものではなく、今まで不利な状況にあった人をゼロ地点に揃える、つまりは「誰もが同等の機会を得られる状態に調整するためのツール」です。この理解が広まることで、組織全体の意識変革が可能になると思います。

具体的なアプローチとしては、イントラネットなど既存のツールを活用して当事者の声を定期的に共有し、人権概念が組織内で自然に浸透する環境を継続的に作ることが効果的ではないでしょうか。マイクロアグレッションを含む日常のコミュニケーションが、深刻なハラスメントにつながる可能性があると、繰り返し周知していきましょう。

それに加えて、お昼休みなどを活用したカフェ形式のスモールトークや、障害者の人権などテーマ別の内部ワーキンググループを設置することで、自然な対話機会を創出するのも有効です。研修と日常を分離するのではなく、人事業務の中に人権について考える機会を組み込んでいけるとよいですね。

何より大切なのは、誰しも偏見や偏りがあることを前提とし、間違いや失敗から学ぶ雰囲気づくりです。「人権は誰かを責めるためではなく、みんなで支え合いながら向上していくものだ」という理解を広められれば、持続可能な組織文化の変革が実現できるはずです。

(取材・文/西山武志、編集/長谷川賢人)