ついに順次施行の「働き方改革法」。実務上の注意点を社労士がおさらい

- 公開日

目次

こんにちは、特定社会保険労務士の榊 裕葵です。

働き方改革法の順次施行が、2019年4月1日に開始されました。

法改正の概要など一般的な解説は既に出尽くしていると思いますので、本稿では、実務上盲点となりがちな注意点を、筆者が最重要と考える5ポイントについて解説していきます。

(1)中小企業において、36協定を新書式で提出する必要はまだない

働き方改革法で36協定の罰則付きの上限が定められ、これに伴い、厚生労働省から36協定の届出書の新書式が発表されました。

罰則付き上限が適用されるのは、大企業は2019年4月から、中小企業は2020年4月からということは既に多くの方が認識していますが、「新書式についてはどのタイミングから使い始めれば良いのか?」という質問を受けることがしばしばあります。

この点、大企業は2019年4月から新書式での届出が必要です。一方の中小企業は2020年4月以降は新書式での届出が必要ですが、それまでは新書式・旧書式、どちらで届け出ても良いという扱いになっています。

筆者としては、中小企業は旧書式で届出られるうちは旧書式を用いることを推奨します。新書式を用いると、労働保険番号や法人番号を記載する欄がありますが、その情報がどのように用いられるのかが現状不明です。また、延長できる労働時間数を所定超えと法定超えで併記することや、特別条項を結ぶ場合は別紙に詳細な内容記載が必要になったなど、36協定を作成する負担も大きくなります。

そのため、2019年度内の36協定は旧書式で作成し、1年かけて新書式の情報を収集しつつ理解を深め、2020年4月から新書式で提出することが無難な対応であると考えています。

(2)「労働時間の客観的把握義務」は罰則がないものの最善の対応が必要

企業規模を問わず、2019年4月1日から労働時間の客観的把握が法的義務になりますが、実は違反に対する罰則は定められていません。

しかし、罰則がないから労働時間の客観的把握義務に対応しなくて良いというわけではありません。過労死などが生じた場合、会社が労働時間を客観的に把握していなかったらこれまで以上に民事上の賠償責任を厳しく問われるでしょうし、行政指導も強化されることが考えられます。

実務上、「完璧に」客観的に労働時間を把握することは難しいかもしれませんが、各企業の実情に応じ、最善を尽くすことが落としどころになるのではないでしょうか。

具体的に、たとえば本人にスマートフォンのアプリで業務開始・業務終了を打刻させるものの、業務終了の打刻後も会社に残っていたり、業務上のメールが送信された形跡があったりするとします。このような場合、上長がこまめに確認をして、必要に応じ勤怠記録を正しく補正するような対応が「客観的」な労働時間把握の一例と言えるでしょう。

(3)有休5日取得義務に対する「就業規則改定の落とし穴」

2019年4月から企業規模問わず、10日以上有給休暇が発生した社員には5日の取得義務が発生します。

既に就業規則の改定などで対応を進めている会社も多いかと思いますが、次のような条文では運用の柔軟性が無くなってしまう恐れがあります。

「会社は10日以上有給休暇が発生した社員に対し、社員の意見を尊重して、時季を指定して5日間の有給休暇を取得させるものとする。」

上記のような就業規則の条項は、一見、法改正に沿った無難なものに見えますが、社員本人が、自ら有給休暇を申請する可能性を考慮していません。

社員が病気や旅行などで自ら5日分以上の有給休暇を取得して法的義務はクリアしたとしても、この条項があるため、さらに5日分の有給休暇を時季を指定して与えなければならないことになってしまいます。

ですから、次のような文言を追加すべきです。

「会社は10日以上有給休暇が発生した社員に対し、社員の意見を尊重して、時季を指定して5日間の有給休暇を取得させるものとする。ただし、社員本人が自ら有給休暇を取得した場合は、その日数分を差し引いて時季指定を行うこと、および、その日数を上限として既に行った時季指定を取り消すことができる。」

さて、上記条項には、実はもう1点修正したほうが良い箇所があります。それは「社員の意見を尊重して」の部分です。

もちろん時季指定を行う際は、実務的には社員の意見を尊重し、社員の納得いく形で有給休暇を取得してもらうことが労使円満につながります。

しかし、特定の日に有給取得希望が集中してしまった際に、全ての希望を尊重していたら、業務が回らなくなってしまう恐れがあります。そのような場合は、会社が従業員に取得希望日の変更を依頼することになりますが、「社員の意見を尊重して」という就業規則のもと変更を受け入れられないリスクがあります。

もちろん、このようなケースは稀だとは思いますが、リスク対策として「社員の意見を聞いた上で」くらいの表現にとどめておくのが望ましいと考えます。

「会社は10日以上有給休暇が発生した社員に対し、社員の意見を聞いた上で、時季を指定して5日間の有給休暇を取得させるものとする。ただし、社員本人が自ら有給休暇を取得した場合は、その日数分を差し引いて時季指定を行うこと、および、その日数を上限として既に行った時季指定を取り消すことができる。」

有給休暇の時季指定のタイミングについて

最後にもう1点補足ですが、会社が“時季指定”するタイミングは、必ずしも一斉付与の基準日や、各社員の有給休暇の付与日である必要はありません。

従来から有給休暇の取得が進んでいる会社の場合は、まずは各社員の自由に有給休暇を取得させ、半期が終わっても5日取得できていない社員には、その時点で会社が時季指定を行う、という運用ルールの設定も可能です。

各社の実情に合わせて、時季指定のタイミングを決めれば法的に問題はないことが、厚生労働省の通達でも説明されています。

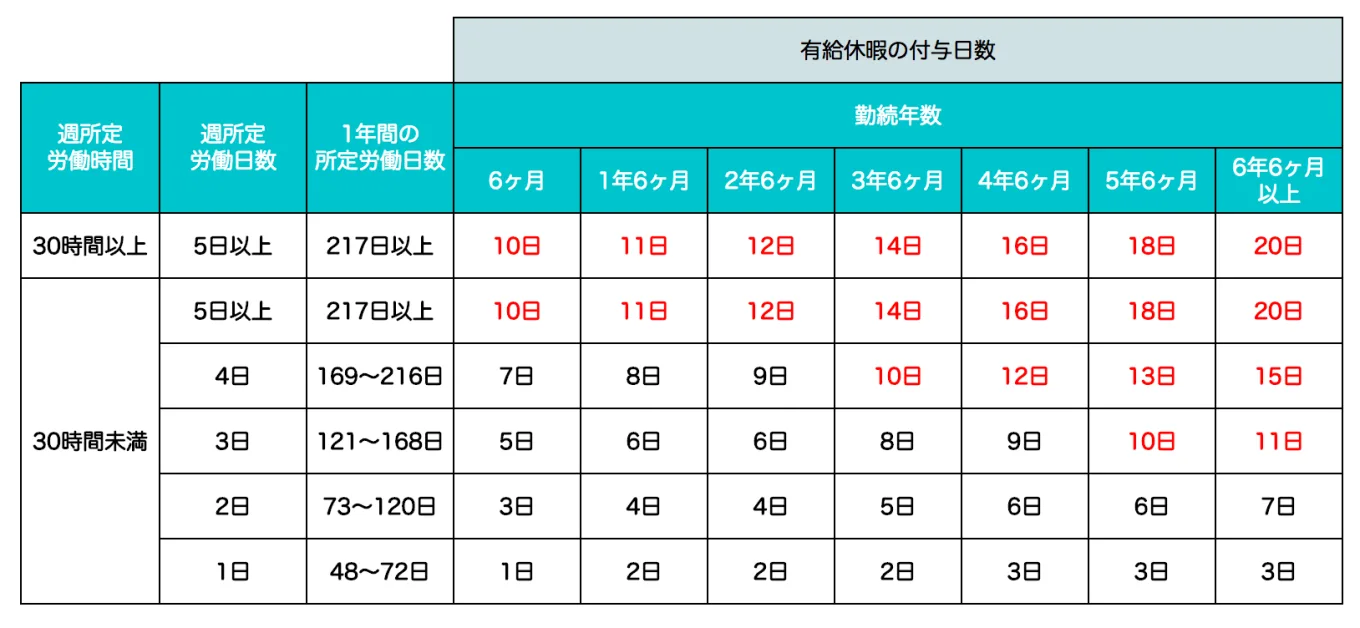

(4)「有給休暇5日取得義務」はパート・アルバイトに対しても生じる

有給休暇5日取得の義務化の対象は、正社員に限らず、パート・アルバイト(以下パートタイム労働者)も含まれることを見落とさないよう注意が必要です。

具体的には、以下のいずかれに該当する場合は有給休暇付与日数が10日以上となるため、5日取得の義務が生じます。そのため、パートタイム労働者の比例付与も考慮し、注意してください。

- 週30時間以上勤務している

- 週5日以上勤務している

- 年間217日以上勤務している

- 入社後3年半以上経過していて週4日(または年間169日〜216日)勤務している

- 入社後5年半以上経過していて週3日(または年間121日〜168日)勤務している

(5)有休時季指定義務違反への「懲役刑」はない

有給休暇を5日以上取得させることは法的義務であり、これに違反した場合の罰則も定められています。

ところが、社員が希望したにも関わらず有給休暇を取得させなかった場合よりも罰則は軽いものになっています。有給休暇に関する事項は労働基準法第39条に定められており、この条文に違反した場合には原則として「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処する」という罰則が定められています。すなわち、社員の希望を拒否して有給休暇の取得を拒んだ場合は、経営者や人事責任者は懲役刑として刑務所に収監されるリスクがあるということです。

これに対し、有給休暇の時季指定を行うことの義務に反した場合だけは「30万円以下の罰金に処する」と定められており、懲役刑の可能性は想定されていません。

もちろん、「懲役刑が無いからリスクは限定的なので、社員から何も言ってこなけば有給休暇の時季指定を行わなくても良い」ということを推奨するつもりはありません。

しかし、中小企業の中にはギリギリの綱渡り経営をしていて、結果的に有給休暇を5日間取得させられなかったという事態も生じるかもしれません。そのような場合、経営者や人事責任者の方が、必要以上に恐怖や心理的ストレスを感じることがないよう、罰則の定めについて触れさせていただきました。

まとめ

働き方改革法の適用がいよいよ始まっていく中、実務レベルでの困りごとを抱えている経営者の方や人事担当者の方は少なくないと思います。

少しでも本稿の内容が参考になれば幸いです。

(了)

【編集部より】働き方改革関連法 必見コラム特集

お役立ち資料

働き方改革関連法 必見コラム特集

この資料でこんなことがわかります

- 雇用契約書はなぜ作るの?

- 残業をなるべくしないように言われたけど、なぜ?

- なぜ年末調整を行うの?