人事・労務担当が知っておきたいHRニュース|2025年9月振り返りと10月のポイント

- 公開日

目次

こんにちは。社会保険労務士法人名南経営の大津です。9月下旬ごろから、ようやく涼しくなってきましたね。寒暖差が激しいことから体調を崩す方も増えているようですので、あらためて健康には注意しましょう。

10月1日には改正育児・介護休業法が施行されましたが、まだ対応できていない企業も多いようです。よって今月はまずこの話題から取り上げていきます。

9月のトピックを振り返る

トピック1 改正育児・介護休業法対応

労働社会保障分野における今年度最大の法改正となるのが、育児・介護休業法の改正です。2025年4月と10月の2回にわけて施行されていますが、10月施行の内容は以下のとおりです。

- 柔軟な働き方を実現するための措置等

- 育児期の柔軟な働き方を実現するための措置

- 柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認

- 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

- 妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取

- 聴取した労働者の意向についての配慮

ここでは、このなかでもっとも重要な「1-1.育児期の柔軟な働き方を実現するための措置」について取り上げます。

これまでの育児・介護休業法では、短時間勤務制度などが3歳まで認められる一方、3歳以降の支援が存在しませんでした。そこで今回の改正では、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対する措置が求められることとなりました。

4月の改正では、従来3歳未満の子を養育する労働者に認められていた所定外労働の制限が小学校就学前まで拡大されています。10月の改正では、柔軟な働き方を実現するための措置として、次の5つの選択肢のなかから2つ以上の措置を選択して講じる必要があります。

- 始業時刻等の変更

- テレワーク等(10日以上/月)

- 保育施設の設置運営等

- 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)

- 短時間勤務制度(1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含む)

以上のように5つの選択肢が用意されているものの、業種や職種によって、選択肢が狭まるケースもあります。たとえば、いわゆるエッセンシャルワーカーの場合、月10日以上のテレワークは現実的に困難ですし、ライン作業で従事する方に始業時刻等の変更(時差出勤)の導入は難しいでしょう。

このように現実の働き方を考えていくと、実質的には選択肢が狭まり、そのなかから2つを選択することになります。それだけに対応が遅れている企業が多いのでしょう。

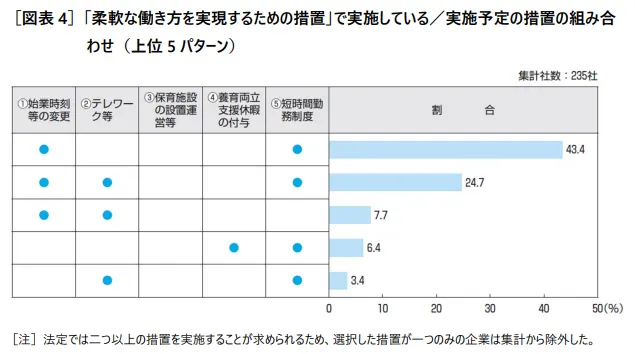

労務行政研究所が実施した調査によれば、措置内容の組み合わせとしては以下が多くなっています。

- (1)始業時刻等の変更+(5)短時間勤務制度 … 43.4%

- (1)始業時刻等の変更+(2)テレワーク等+(5)短時間勤務制度 … 24.7%

- (1)始業時刻等の変更+(2)テレワーク等 … 7.7%

- (4)養育両立支援休暇の付与+(5)短時間勤務制度 … 6.4%

- (2)テレワーク等+(5)短時間勤務制度 … 3.4%

このように、「(1)始業時刻等の変更+(5)短時間勤務制度」を軸に実施する企業が大半となっています。10月改正に対応できていない場合には、こうした情報も参考にして、早めに対応を進めましょう。

なお、今回の法改正の全体像については「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(厚生労働省)」を、書式などを含む詳細については「育児・介護休業法令和6年(2024年)改正内容の解説(厚生労働省)」をご覧ください。

トピック2 マイナ保険証のスマホ利用開始

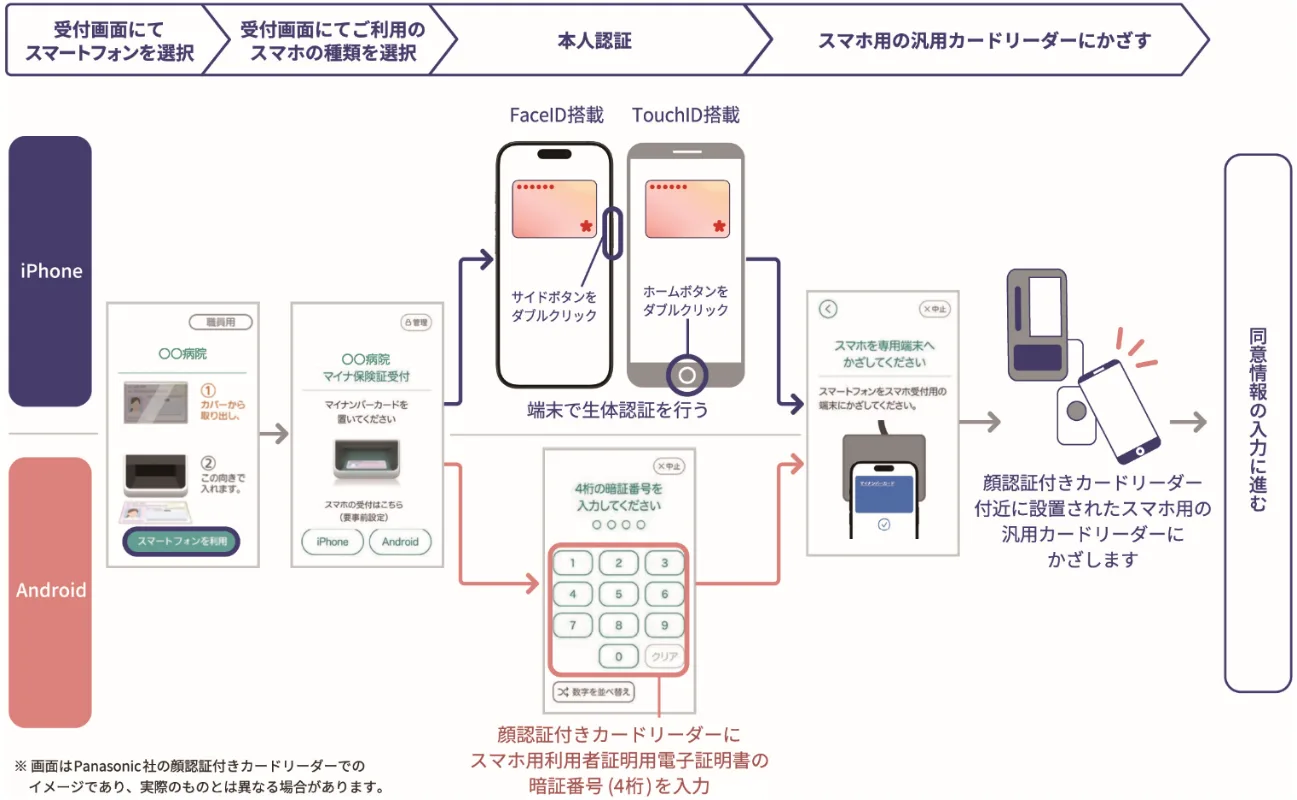

現在発行済みの健康保険証は、2025年12月1日までの利用となり、その後はマイナ保険証または資格確認書の提示で医療機関・薬局での保険が適用されます。

これに先立ち、2025年9月19日から、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードをスマートフォンに追加できるようになりました。医療機関・薬局で順次受付機器が導入されますので、スマートフォンをかざすだけで保険適用が受けられるようになります。利用利便性がかなり向上しますので、マイナ保険証への移行とあわせて活用を検討、あるいは従業員の方に促進してみてはいかがでしょうか。

なお、マイナンバーカードの健康保険証利用については不安の声が聞かれることがよくありますが、厚生労働省ではFAQを作成していますので、不安を感じる場合には以下もご覧いただくとよいでしょう。

トピック3 週休3日制

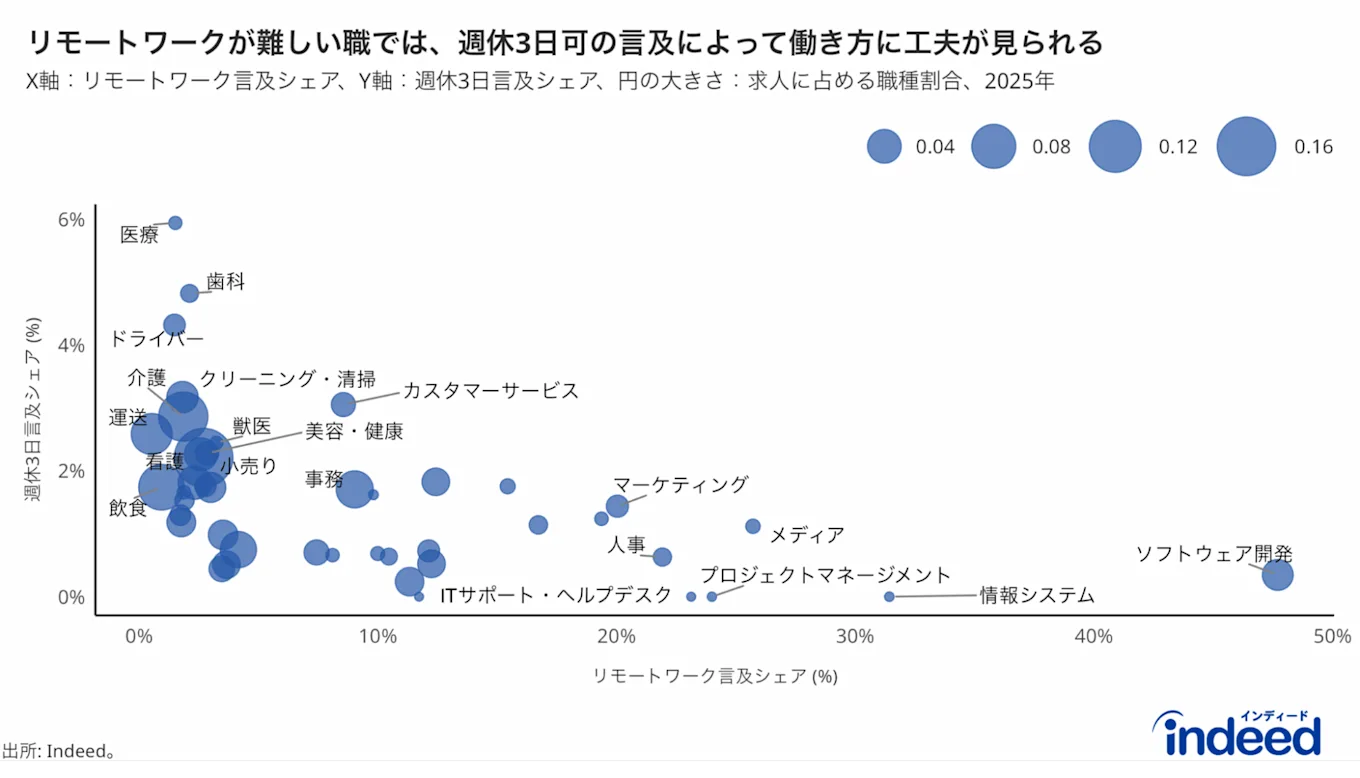

柔軟な働き方の選択肢の一つとして週休3日制がありますが、導入企業が増加しています。2025年9月12日にIndeedが公開した「週休3日の求人動向・ニーズに関する調査」によると、以下のような傾向があるといいます。

- 「週休3日」や「週4日勤務」に言及する求人割合は、2020年5月から2025年5月の5年間で5.3倍に増加。

- 医療、歯科、ドライバーなど、リモートワークの実施が難しい職種ほど「週休3日」に言及する求人割合が高い傾向にあり、働き方の選択肢を広げる動きがみられる。

- 「週休3日」「週4日勤務」関連のキーワードで仕事を探す割合は、2020年5月から2025年5月の5年間で3.6倍に増加。

- 都道府県別では、千葉、埼玉、東京、神奈川など首都圏を中心に検索割合が高く、もっとも割合が高い千葉は全国に先駆けて全県職員を対象に週休3日制を導入した地域。

このように、週休3日制の導入企業も希望する求職者も増加しているという結果になりました。

ここで注目すべきは職種による傾向の違いです。以下のとおり、職種によって週休3日・リモートワーク言及求人割合に大きく差がでています。

職種別「週休3日」「リモートワーク」言及求人割合

- 正社員求人の44職種(週休3日:1.6%、リモートワーク:9.6%)

- 医療(週休3日:5.9%、リモートワーク:1.5%、)

- 歯科(週休3日:4.8%、リモートワーク:2.1%)

- ドライバー(週休3日:4.3%、リモートワーク:1.5%)

所定労働時間が長く、かつリモートワークが難しい場合は、変形労働時間制や週休3日制をうまく組み合わせて働きやすい環境を構築し、人材確保を進めようといった動きが、この結果から読みとれます。

週休3日制に対する求職者の関心の高まりを受けて、今後も人手不足等を背景に、週休3日制は働き方の一つの選択肢となるでしょう。

10月のポイント

10月からはいよいよ最低賃金の引き上げが始まります。今回は過去最大規模での最低賃金引き上げになることから、さまざまな支援策を活用し、着実に対応していくことが望まれます。

トピック1 最低賃金引き上げに対応した業務改善助成金の拡充

最低賃金の引き上げについては、先月のHRニュースでもお伝えしましたが、熊本県の82円引き上げを筆頭に、月額換算すると1万円以上の大幅引き上げとなり、企業の負担は非常に大きなものとなっています。そのため、厚生労働省では「賃上げ支援助成金パッケージ」を用意しています。

以下の3つの観点からのさまざまな支援策が提供されていますが、中小企業においてもっとも注目されているのが、業務改善助成金です。

- 生産性向上(設備・人への投資等)

- 非正規雇用労働者の処遇改善

- より高い処遇への労働移動等

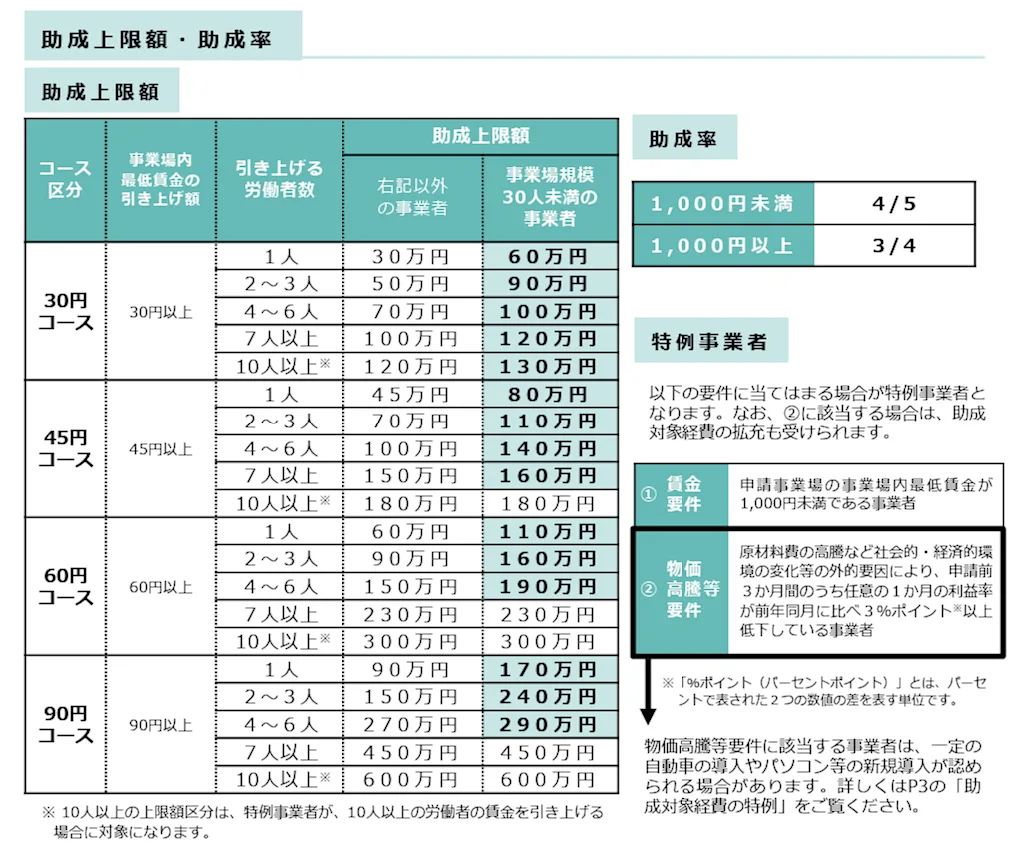

賃上げには、生産性・企業の収益性を向上させることが不可欠です。業務改善助成金は、事業場内最低賃金を30円以上引き上げた場合や、生産性向上に資する設備投資などをした場合にかかった費用の一部(最大600万円)が助成される制度です。

具体的な助成上限額と助成率は図表のとおりですが、今回の最低賃金引き上げを受け、2025年9月5日に2点の制度が拡充されています。これにより、申請可能な事業所の対象が拡大し、賃上げ計画の事前提出の省略が可能になりました。

(1)申請可能な事業所が拡大

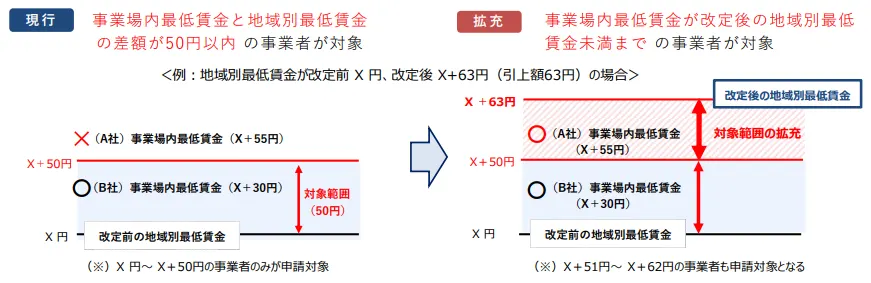

これまでは事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業所が対象でした。今回の制度拡充により、「改定後の地域別最低賃金未満」までの事業所が対象となります。

(出典)「中小企業・小規模事業者の賃金向上推進5か年計画」の一環としての最低賃金の引上げに関する支援の拡充 - 厚生労働省

(2)賃金引き上げ計画の事前提出を省略可能に

2025年9月5日から令和7年度当該地域の最低賃金改定日の前日までに賃金引き上げを実施していれば、賃上げ計画の事前提出が不要となります。

業務改善助成金は、今回の見直しでかなり使いやすくなりました。助成金を受給するためには、最低賃金の発効日までの対応が求められるため、各都道府県の発効日を把握したうえで、早めに対応を進めるようにしましょう。

トピック2 冬季賞与準備

暑い夏が終わったと思ったら、早くも冬季賞与の準備期間となりました。人事評価の回収や支給額試算、賞与計算と、これからしばらくのあいだ準備作業が続きます。スケジュールを引いたうえで、各所への依頼を進めるようにしましょう。

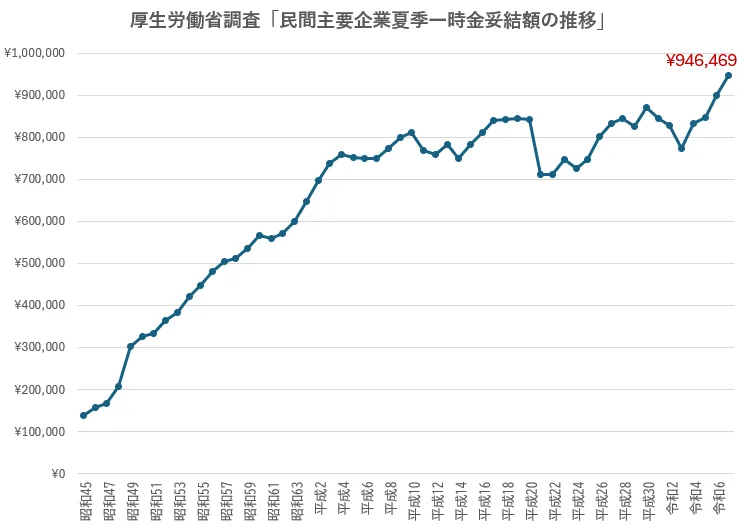

なお、賞与支給額については近年、大企業において収益の拡大から年々、増加傾向がみられます。グラフは厚生労働省が調査した民間企業の夏季一時金の妥結額(資本金10億円以上かつ従業員1,000人以上の労働組合のある企業342社の平均)の推移ですが、今年の夏季賞与の平均妥結額は946,469円と過去最高を更新しています。

中小企業の場合はここまでの水準の賞与を支給することは困難だと思いますが、コア人材の流出を防ぐといった視点が重要です。たとえば、限られた原資であっても貢献度の高い人材に報いるなどの取り組みが求められるでしょう。

「令和7年 民間主要企業夏季一時金妥結状況を公表します(厚生労働省)」の情報をもとに、社会保険労務士法人名南経営が作成

さいごに

10月は、改正育児・介護休業法や最低賃金引き上げに対応しながら、定例業務である冬季賞与の準備等も並行して進める1か月になるでしょう。11月になると年末調整も本格化しますので、その前にできることはなるべく早めに済ませておくとよいでしょう。