あえて「答え」は教えない。林野庁が管理職に“問い”を渡す、心理的安全性研修の狙い

- 公開日

目次

ハラスメント防止策は実施しているものの、「してはいけないこと」の伝達に留まり、本質的な組織風土の改善につながっていない組織も少なくありません。コンプライアンス遵守の先にある、誰もが安心して働ける土壌をいかにして育むのか。そのヒントを探るべく、林野庁 森林技術総合研修所(※)の取り組みに光を当てます。

「伝統的」で「厳格」なイメージのある官公庁は、どのようにして「心理的安全性」という、よりポジティブな概念にまで踏み込めたのか。研修を企画した担当者の言葉から実践的なヒントを探ります。

(※)森林政策を担う技術者を育成する日本で唯一の国の研修機関

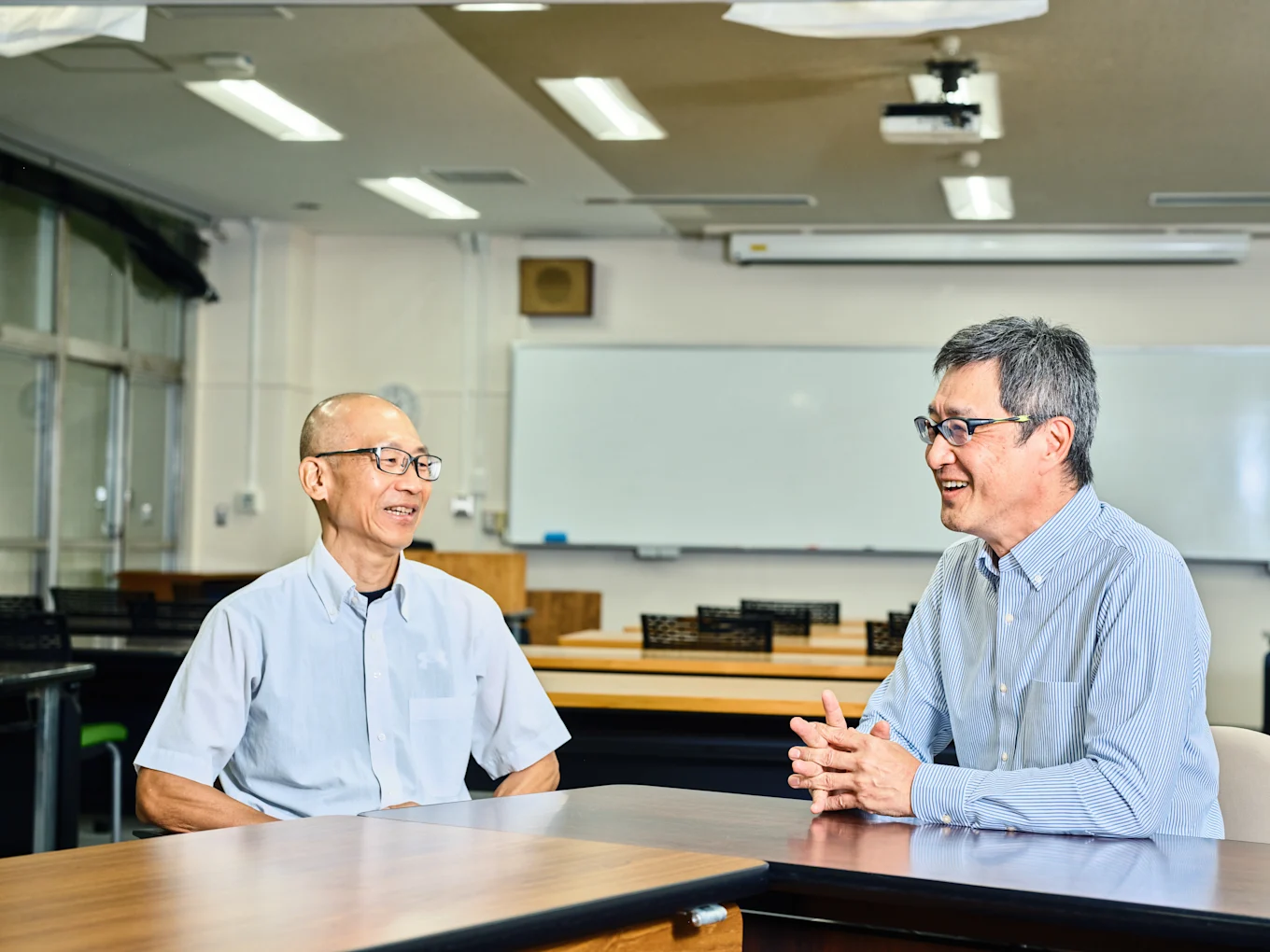

中熊 靖さん

中熊 靖さん農林水産省 林野庁 森林技術総合研修所 首席教務指導官

山﨑 敬介さん

山﨑 敬介さん農林水産省 林野庁 森林技術総合研修所 教務指導官

なぜ「心理的安全性」なのか?硬直化した組織文化への危機感

「雑談=悪」だった時代

心理的安全性に関する研修を実施しようと思われたきっかけを教えていただけますか。

山﨑さん

ある研修のアンケートに寄せられた、ひとりの職員の声がきっかけでした。

立場上、自由に発言することに抵抗感があるという内容で、組織のなかで声が拾われにくい立場にある悩みが綴られていました。

もしかしたら、その意見はたまたま、その人だけが感じたものかもしれません。しかし、「たまたまだと見過ごしてはならない」というような、引っかかりを覚えたのです。

お二方は組織の風土をどのように感じていらっしゃいましたか。

山﨑さん

私が若いころは、職場で雑談をすることなど考えられませんでした。「無駄口を叩く暇があったら手を動かせ」と。シーンと静まり返った職場で、黙々と作業をするのが当たり前でしたね。

中熊さん

隣に座っている職員が何をしているのかわからない。組織全体だけでなく、1つの職場のなかでも縦割り、という時代でした。

山﨑さん

そうした文化の背景には、公務員という仕事の特性も影響していると思います。我々は法律や制度を扱っています。そのため、職員はトップダウンでの国の方針に従い、皆で1つの方向へ動かなければなりません。

中熊さん

中央では制度やルールに強く、現場は経験と実務がものをいう世界。同じ言葉を使っていても、受け止め方や感じ方が違うことも少なくありません。しかも、昔から「我慢が美徳」という空気もあり、なかなか本音が出てこない場面も多々ありました。

国民の税金で制度を運営している以上、やらなければいけないことは明確に決まっています。やむを得ないところではありますが、個人が自由に発想して仕事を企画できる機会が限られているのは事実です。

中熊さんは、組織の特性上、これまで職員の本音が伝わらないケースもあったと語る。

山﨑さん

若い職員の場合、公務員としてこれをやりたい、という志を持って入庁したのに、現実とのギャップに直面して悩む人もいます。ある意味で、組織の歯車として機能することが求められるなかで、次第に自分の意見を言わなくなっていってしまうのも仕方がない側面があるかもしれません。

守りのコンプライアンスから、攻めの組織づくりへ

そうした背景のもと、研修テーマとして「心理的安全性」を取り上げた狙いは何でしょうか。

山﨑さん

これまでのハラスメント研修は、コンプライアンスや服務規律といった「守り」の側面が強く、どうしても「してはいけないこと」の伝達が中心でした。

しかし、してはいけないことを並べるだけでは、職員は萎縮してしまい、「何をしてよいのかわからない」という状態に陥ってしまいます。前向きな行動へつなげるために、研修で何かを仕掛けられないかと考えました。

中熊さん

時代の変化も大きいですね。近年の離職率の推移や、若手職員のキャリアに対する価値観の変化に、組織として向き合っていく必要があると感じています。

昔のように1つの組織に勤め上げることが当たり前ではなくなった今、職員一人ひとりが安心し、やりがいを感じて働ける環境を整えなければ、官庁といえど優秀な人材の確保は難しいと思います。

山﨑さん

そこで、守りの施策から一歩進んで、職員が安心して働ける土壌、つまり「心理的安全性」を育むという、攻めの発想で研修を組み立ててみてはどうか、と考えたのです。

心理的安全性が低い職場では、会議で誰も発言しなかったり、日ごろの業務で挑戦が生まれなかったりします。何も起きていないように見えて、実は声が出せない、相談できない、挑戦できない──。

現状維持や「何も起きていない」という状態こそ、実は組織にとって一番怖いサインなのかもしれません。

以前、コンプライアンス担当の外部講師の方が、過去に官庁で起こった不祥事について「これが民間企業で起こっていたなら、会社が潰れている」とおっしゃっていました。その言葉を非常に重く感じました。

声が出せない、挑戦できないという職場の空気が、組織の健全性をじわじわと脅かす、最大のリスク要因ではないかと思います。

「心理的安全性」の研修目的は、職員が安心して働ける土壌の形成と語る山﨑さん。

中熊さんは上司として山﨑さんの企画について、どのように感じましたか?

中熊さん

これまでの研修でも、ハラスメント防止の重要性は繰り返し伝えてきました。しかし、「では、どうすれば防げるのか」という具体的な方法論まで踏み込めていなかったのが実情です。

心理的安全性を高めるというアプローチは、その解決策の1つになり得ると感じ、「ぜひやってみよう」と。上の人たちも企画へ前向きな理解を示してくれ、その点もありがたかったなと思います。

世代間のギャップを乗り越えるために

「問い」を渡す研修を実施

研修の対象となった管理職世代と、若い世代との間にどのようなギャップを感じますか?

中熊さん

若い世代は、人間関係のつくり方が我々の時代とはまったく違いますね。私たちの若手時代の教官といえば「雲の上の人」で、絶対的な存在でした。

しかし今の若い職員は、もっとフランクな関係性を求めているように感じます。いわゆる「タメ口」に近いような言葉で話しかけてくることもありますし、我々も若手職員が望むスタンスにあわせた方が、彼らの本音を引き出しやすいと感じます。

コミュニケーションの取り方にも、価値観の違いが現れていますね。

中熊さん

ただ、若い世代が私たち管理職の世代より劣っているかというと、決してそのようなことはありません。むしろ逆で、我々の世代よりよっぽど勉強しているし、物事もよく知っている。人前で堂々とプレゼンテーションもできる。自分が彼らと同じ年のころを思い返すと、感心することばかりですよ。

山﨑さん

キャリアに対する考え方も大きく違いますね。私は、一度入った組織に骨を埋めるのが当たり前の時代を過ごしてきましたが、彼らは異なります。転職が当たり前で、まわりも次々にキャリアチェンジをしていくなかで、「自分はこのままでよいのだろうか」と、むしろ変化しないことに焦りを感じているようにも見えます。

公務員という仕事も、特別ではなく数あるキャリアの選択肢の1つと考えている人も多いのではないでしょうか。

ですから、研修を企画・実施する私たち指導教官の役割は、彼らを組織に縛りつけることではなく、彼らが自分のキャリアを見つける手助けになることではないかと考えています。

答えを教えない研修──管理職に“問い”を持ち帰らせる設計

そうした価値観の異なる若手と向き合う管理職の方々から、研修に対してどのようなリアクションがありましたか?

中熊さん

アンケートの結果を見ると、「個人面談の手法」といったより具体的なノウハウに関する講義の方が、満足度が高い傾向にありました。一方、 心理的安全性の講義は、ほかに比べて「理解しきるのが難しかった」という声も一部あり、点数としては少しだけ低かったです。

その差はどこから生まれたとお考えですか。

中熊さん

すぐに実践でき、今後に活用しやすい具体的なノウハウの方が、点数が高く付きやすいとは思います。その一方で、心理的安全性というテーマは捉えどころのない、難しい課題だと受講者は感じたのではないでしょうか。

山﨑さん

しかし、私としてはその反応こそが「狙いどおり」で、研修は成功だったと捉えています。

今回の目的は、具体的な答えを持ち帰ってもらうことではありませんでした。むしろ、参加者一人ひとりに「自分の職場は、はたして心理的安全性が保たれているだろうか?」という“問い”を持ち帰ってもらうことこそ、重要だと考えていたからです。

あえて答えを提示しない、と。

山﨑さん

その“問い”こそが、それぞれの職場で変化を生む“きっかけ”になると思うのです。講師側が提示する「正解」をただ実践するのではなく、管理職自身が悩み、考え、自分の組織に合ったやり方を見つけ出していく。そのプロセスそのものに価値があるのではないでしょうか。

2025年7月に実施した管理職向けの心理的安全性に関する研修では、ワークショップを中心に問いを投げかける内容に設計した。

成功体験の罠に陥らないために

貴庁において、管理職に求められる役割はどのように変化しているとお感じですか。

中熊さん

かつては業績を挙げることが管理職のすべてでしたが、今は部下のメンタルヘルスや離職防止といった、より繊細な役割が求められています。

昔ながらのやり方、たとえば、部下を厳しく管理するようなマネジメントは、通用しなくなっているのではないでしょうか。

山﨑さん

研修などを通じ、ハラスメントなど「何をしてはいけないか」に対しては、よく理解している管理者が多いと感じます。その反面、「何をすべきか」という、次の一歩をどう踏み出せばよいのかわからなくなってしまっているのが、今の管理職のリアルな姿ではないでしょうか。

自身の成功体験が、かえって足枷になってしまうこともあると思います。自分が若かったころの常識で部下を指導しても、若手にはなかなか響きません。それどころか、部下を管理しようとしすぎたことで、かえって関係性を損ねてしまうケースもあります。

では「褒めればよいか」というと、それも少し違うように思います。なぜなら、褒める・褒められるという関係性もまた、上下関係を前提としているからです。

そこで私は、研修では感謝を伝えるように推奨しています。たとえば、何か問題に気づいて報告してきた人に、「言いにくいことなのに、報告してくれてありがとう」と声をかける。感謝の言葉には上下関係がありませんから、報告した側も達成感を得られ、互いに対等な立場で気持ちよくコミュニケーションが取れるのではないかと考えています。

山﨑さんご自身は、なぜ、そうした柔軟な考え方に至ったのですか。

山﨑さん

私は「行政職」の採用だったからかもしれません。林野庁は、林学や土木といった技術系の専門家が集まる組織ですので、私のような人間は、どちらかといえば少数派でした。

ところが新人研修の際、訓示で「技術系中心の組織で、今年度は毛色の違う人材を採用した」と、幹部の方が行政職のことに触れてくれたんですね。それを聞き、もしかしたら自分は、この組織のなかで“スパイス”のような役割を期待されているのではないか、と感じたのです。

周囲とは違う視点で組織を見つめ、「本当にこのままでよいのだろうか?」と問う。それが私の役割ではないかと。

これから入庁してくる後進たちが、もっと楽しく仕事ができるような環境をつくる手助けができないかと、模索し続ける毎日です。

技術職ではない行政職のポジションだからこそ、山﨑さんは異なる視点での組織への貢献方法を模索したという。

「まず、やってみよう」「6割で進める」──。

トップが風を起こし、現場が動く

組織の心理的安全性を高めていくうえで、もっとも重要なことは何だとお考えですか?

山﨑さん

最終的に、組織の雰囲気を変えるのは、トップの役割だと考えています。現場がいくらがんばっても、ボトムアップだけでは限界があります。組織のリーダーが率先して「心理的安全性は重要だ」というメッセージを発信し、率先して雑談をしたり、意見を求めたりする。そうして、組織全体の風向きを変えていく必要があるのではないでしょうか。

中熊さん

まずは管理職の意識が変わり、その職場の雰囲気が変わっていけば、その変化が少しずつ組織全体に波及していくのではないかと思います。

お二方ご自身は、管理職としてどのようなことを意識されていますか?

中熊さん

私が心がけているのは、部下から出てきた企画やアイデアを、真っ向から否定しないことです。「こうした方がよい」「別のやり方があるのでは」と思うことがあっても、まずは「やってみよう」と任せてみる。

もちろん、やるべき業務に支障が出ないようにサポートはします。そのうえで個人のモチベーションを尊重し、挑戦を促すことが、最終的には組織の力になると考えています。

山﨑さん

私が管理職時代に意識していたのは、管理者が完璧でありすぎないことです。上司が完璧すぎると、部下も完璧なものを仕上げて報告に来なければと身構えてしまう。それでは、お互いに時間がかかってしまいます。

ですので、「6割できたら一度見せて」と話していました。上司と部下の1対1で解決するのではなく、わからないことがあればチームのメンバーも巻き込んで、「みんなで考えよう」と伝えていく。その方が、組織全体の力も上がっていくのではないかなと。

とはいえ、このやり方が全員にフィットするわけでもありません。もともと完璧主義の人に「適当でよい」と伝えてしまうと、かえってモチベーションを下げてしまうこともあります。相手にあわせて、どうアプローチするか。人間関係とは、難しくもおもしろいものだと思いますね。

中熊さんと山﨑さんは、自身の経験から「まずはやってみよう」との後押しと、「完璧でありすぎない」という部下の自律性を発揮できるスタンスが管理職に求められると語る。

「職場の常識」という名の非常識

若手職員向けの研修において、意識されていることはありますか?

山﨑さん

研修のグループ討議などで、あえて「正解のない問い」の投げかけを大切にしています。技術研修であれば、答えを導き出すのは一般的ですが、そうではない場も必要です。

多様な意見に触れるなかで、「自分はこの人と同じ考えだ」「この人とは違う」と、自分自身の輪郭を確かめてもらうこと。知識や技術を学ぶだけでなく、「自分は何者か」という問いに向き合い、自分なりの気づきを得てほしい。研修とは、そのための場でもあるべきだと考えています。

中熊さん

だからこそ、研修の講師を内部だけでなく、外部からも積極的に招聘したいと考えています。

我々の組織のなかだけで通用する常識が、社会の常識とは限りません。外部の多様な価値観に触れることで、職員たちの視野を広げ、より普遍的な社会人としての素養を身につけてほしいと思います。

仮に、彼らが将来的に転職という道を選んだとしても、「元・公務員だから信頼できる」と言われるよう、社会人としての土台をつくることが、我々の役割だと思っています。

山﨑さん

研修の役割は、単に職場のルールを教えることではありません。ときに「職場の常識という名の非常識」から彼らを守り、いち人間として、どの組織でも通用する常識を身につけてもらう。それもまた、人材を育成する部門の重要な責務だと考えています。

今回の取り組みを踏まえ、人事部門や管理職の方々へメッセージをお願いします。

山﨑さん

官庁は、法律や制度という「正しさ」で動く世界です。しかし、現場で長年働いてきて痛感するのは、人の心は正論だけでは動かないことです。

リーダーがいくら正しい指示を出しても、それだけでは人は動きません。「自分たちは何のために仕事をしているのか」という目的や理念を自分の言葉で繰り返し語り、メンバーが動くためのエネルギーを与える。困ったときに誰かに頼れる雰囲気をつくる。そうした、ある種の人間臭い関わりが、組織の本当の力になるのではないでしょうか。

中熊さん

今回の3日間の研修で、人の意識をどれだけ変えられたのか。そこには忸怩たる思いがあるのも事実です。 しかし、それでも私たちは、この研修が何かの「きっかけ」になることを信じています。

時代が変わりゆくなかで、今どのようなことが求められているかを、できるだけ敏感に察知して、ふさわしい管理職になってもらえるように。そのきっかけとなる研修を、今後も企画していきたいと考えています。

執筆:藤森 融和

撮影:矢野 拓実

お役立ち資料

あなたの組織は対応できている?「心理的安全性」を低下させる3つの問題

この資料でこんなことがわかります

- 心理的安全性を高めるメリット

- 心理的安全性を低下させる3つの問題

- 心理的安全性をチェックするときに有効なもの