形だけで終わらせない!いすゞ自動車CHROに学ぶ、サクセッションプラン「7ステップ」

- 公開日

目次

持続可能な企業経営に欠かせないのが、幹部人材の選抜・育成計画であるサクセッションプランです。経営に深く関わる幹部人材には幅広い知識やスキル、技能が必要で、代わりになる人材はすぐに見つかりません。重要ポストが急遽空席になり、経営が立ちゆかなくなるリスクに備えるために、サクセッションプランの策定が勧められているのです。

人的資本経営の浸透も、サクセッションプランに注目が集まっている一因です。企業にとって人材が「コスト」ではなく「資本」となったいま、人材に投資をして育て、経営に活かす視点が求められるようになりました。こうした視点を実践に落とし込むために必要なのが、経営戦略と人事戦略をつなぐサクセッションプランです。

いすゞ自動車をはじめとするエンタープライズ企業で、20年以上にわたり人事と経営の両面を見てきた有沢正人氏は、人的資本経営にもとづいたサクセッションプランの策定と実践の最前線を経験してきた人物です。人的資本経営を理念や制度としてではなく、「経営実践のなかでどう機能させるか」にこだわってきた有沢氏に、その思想と実践を伺いました。

いすゞ自動車株式会社 常務執行役員 CHRO 人事部門EVP

1984年に新卒で協和銀行(現・りそな銀行)に入行し人事、経営企画を担当後、2004年にHOYA、08年にAIU保険(現・AIG損保)とそれぞれ人事責任者として人事制度改革(グローバルな職務等級制度の導入など)を行う。18年よりカゴメのCHOとして人事制度改革を推進。23年10月よりカゴメ株式会社常務執行役員、カゴメアクシス株式会社代表取締役社長 兼 経営管理部長に就任。2025年4月より、いすゞ自動車株式会社の常務執行役員 CHRO人事部門EVPに就任。

サクセッションプランは「人的資本経営を実践するしくみ」

アメリカでは1950年代から普及している、サクセッションプラン。日本でも人的資本経営のガイドラインであるコーポレート・ガバナンス・コードやISO30414、「人材版伊藤レポート」に後継者育成の重要性が記載されたことから、このサクセッションプランに注目が集まるようになりました。

有沢さん

サクセッションプランの重要性を認識していても、多くの企業が「どこから手をつけていいかわからない」「制度をつくっても形だけになる」という壁にぶつかり、具体的な取り組みを進められていないのが現実だと思います。

しかし、人的資本情報の開示が義務化され、コーポレートガバナンス・コードにも「人材育成」「次世代リーダー育成」といった文言が明記されるようになったいま、サクセッションプランの実践は、避けては通れないテーマになりました。

人的資本経営が「人材=資本である」「モア・エフェクティブ(より効果的)な人材投資が必要だ」という経営思想であるなら、サクセッションプランはその思想を実践するためのしくみです。サクセッションプランの実践によって理念との両輪が噛みあってはじめて、人材が企業の成長エンジンとして機能するのです。

人的資本経営が浸透しつつある現在、多くの企業がその重要性を認識しているでしょう。その認識を具体的な人事施策にまで落とし込み、人的資本へ積極的に投資する企業へと変化させてくれるのが、サクセッションプランなのです。

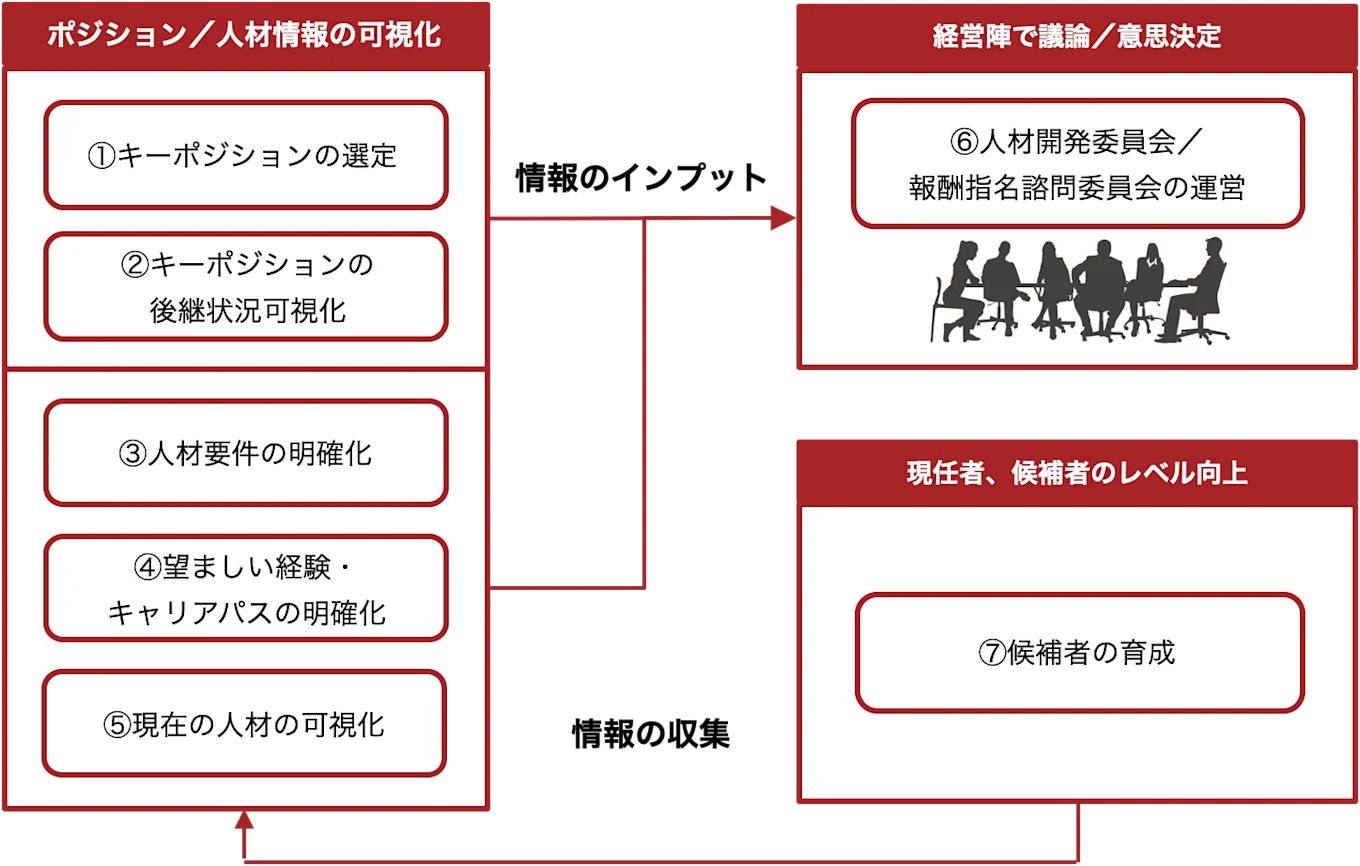

サクセッションプラン実践の7ステップ

サクセッションプランの実践にはつぎの7ステップがあると、有沢さんは言います。

キーポジションの選定

キーポジションの後継状況可視化

人材要件の明確化

望ましい経験・キャリアパスの明確化

現在の人材の可視化

人材開発委員会/報酬指名諮問委員会の運営

候補者の育成

講演資料をもとに弊社にて作成

1.キーポジションの選定

有沢さん

キーポジションの選定とは、経営戦略や人事戦略と照らしあわせながら、重要なポジションを洗い出すことです。

人的資本経営で最も重要なのは、経営戦略・事業戦略・人事戦略の三位一体化です。経営陣が人事戦略を理解していなかったり、人事部が経営戦略を理解していなかったりという状態では、どれだけ立派な制度を導入しても効果は出ません。経営戦略を実現するために、どのような人材をどのポジションに就け、いつまでに育てるのか。それを明確に描き、経営陣と人事部が同じイメージを共有してはじめて、サクセッションプラン実践の出発点になります。

2.キーポジションの後継状況可視化

有沢さん

次に、経営上の重要ポジションに現在就いている人にヒアリングし、後継者候補がいるのかどうか、その人の育成がどのくらい進んでいるかを確認します。育成状況の進捗は、3段階にわけて確認しましょう。

・すぐに後継/代理できる候補者がいるか

・短期の候補者がいるか

・中長期の候補者がいるか

すぐに後継/代理できる候補者とは、現任者の業務を代行したり、現任者からノウハウを共有されている人材です。すでに権限が委譲されている場合もあるでしょう。これに対して短期の候補者は、現任者の補佐やキーポジションに関連する業務を遂行している人材です。中長期の候補者は、キーポジションに関連する業務には携わっていないものの、その素質がある人材だと考えてください。

3.人材要件の明確化

有沢さん

3つ目は、人材要件の明確化です。「誰を抜てきするか」ではなく「どのような成果を出してほしいか」から逆算して、必要な人材要件を具体化する作業です。過去の経歴よりも今後出すべき成果を軸にすることで、ふさわしい人材を選定できます。「ふさわしいかどうか」の判断基準がぶれないよう、あらかじめ評価する行動をリスト化しておくことも大切です※1。

4.望ましい経験・キャリアパスの明確化

有沢さん

4つ目は、望ましい経験・キャリアパスの明確化です。このとき、単なる担当業務の名称ではなく、範囲・規模といった条件付きの経験値で洗い出すのがポイントです。たとえば『供給制約がある無形B2Bで年額契約を3社創出し、粗利20%維持で運用まで経験した』という感じです。多様な経歴の人材を候補として受け入れるために、必須の経験と望ましい経験を区別してリストアップしておきましょう※2。

5.現在の人材の可視化

有沢さん

5つ目は、現在の人材の可視化です。人材の可視化とは、簡単に言うと「会社全体を見て、重要な仕事を任せられる人がいま・これから誰なのかを一覧化する」ことです。現在キーポジションにいる人が退職した場合、その仕事を誰ができるのか。経営戦略に照らしたときに、後継者候補は足りているのか。候補者がいる場合、あとどのくらいの期間でキーポジションを任せられるのか。こうした準備の進捗を、実際にキーポジションにいる人にヒアリングするのではなく、第三者が俯瞰的に確認して目に見える形にまとめることが大切です※3。

サクセッションプランを経営戦略と連動させるには

6.人材開発委員会/報酬指名諮問委員会の運営

有沢さん

6つ目は、人材開発委員会/報酬指名諮問委員会の運営です。人材開発委員会は、従業員一人ひとりの育成方針を、直属の上司だけでなく複数の組織長などが関わり、組織全体で検討・育成を支援する場です。これに対して、報酬指名諮問委員会は、取締役の指名や選解任、役員報酬に関する事項について、取締役会に諮問されて審議・検討し、提言する委員会です※4。

人的資本経営にもとづくサクセッションプランの実践には、取締役会レベルでの議論が必要です。人的資本は企業の成長機会であると同時に、適切に実践できなければ経営リスクにもなります。そのため、全社で管理する仕組みが不可欠です。こうした委員会を設置・運営している企業は、社外取締役を含む経営人材のリストや育成計画を定期的にレビューする機会があり、それだけサクセッションプランをしっかりと実践できている可能性が高いでしょう。

人材開発委員会や報酬指名諮問委員会がない場合は、取締役会でこうした議論をしても構いません。取締役会で人に関する話がどれだけ出るかが企業文化を映す鏡になると、私は考えています。

人材開発委員会や報酬指名諮問委員会、取締役会での議論は、属人的な判断を避けるガバナンスのしくみになります。候補者の選定や評価を特定のマネジメント層の主観に委ねると、組織の公平性や透明性が損なわれる可能性が高くなります。取締役会レベルで定期的にレビューを行なうことでこうした事態を防ぎ、客観的な視点を取り入れられます。

有沢さん

前職の消費財メーカーでは、キーポジションの候補者を選ぶ際、自部門からの推薦を過半数にしてはいけないというルールを設けて、部門最適の排除を徹底しました。これにより、全社的な視点で人を見る文化が育ちました。経営を自部門の都合だけで考えてはいけないという意識が、制度を通して浸透したのです。

候補者の育成は10年単位の長期目線で考える

7.候補者の育成

有沢さん

7つ目は、候補者の育成です。私は前職の消費財メーカーで人事部門を率い、その後いすゞ自動車でも人と組織の再構築に取り組んできました。約20年、経営の現場で感じたのは、人が変わらなければ会社は変わらないということ。逆に言えば、人を育てるしくみを整えれば、戦略も文化も自然と動きはじめるのです。キーポジション候補者の育成が重要なのは、言わずもがなです。

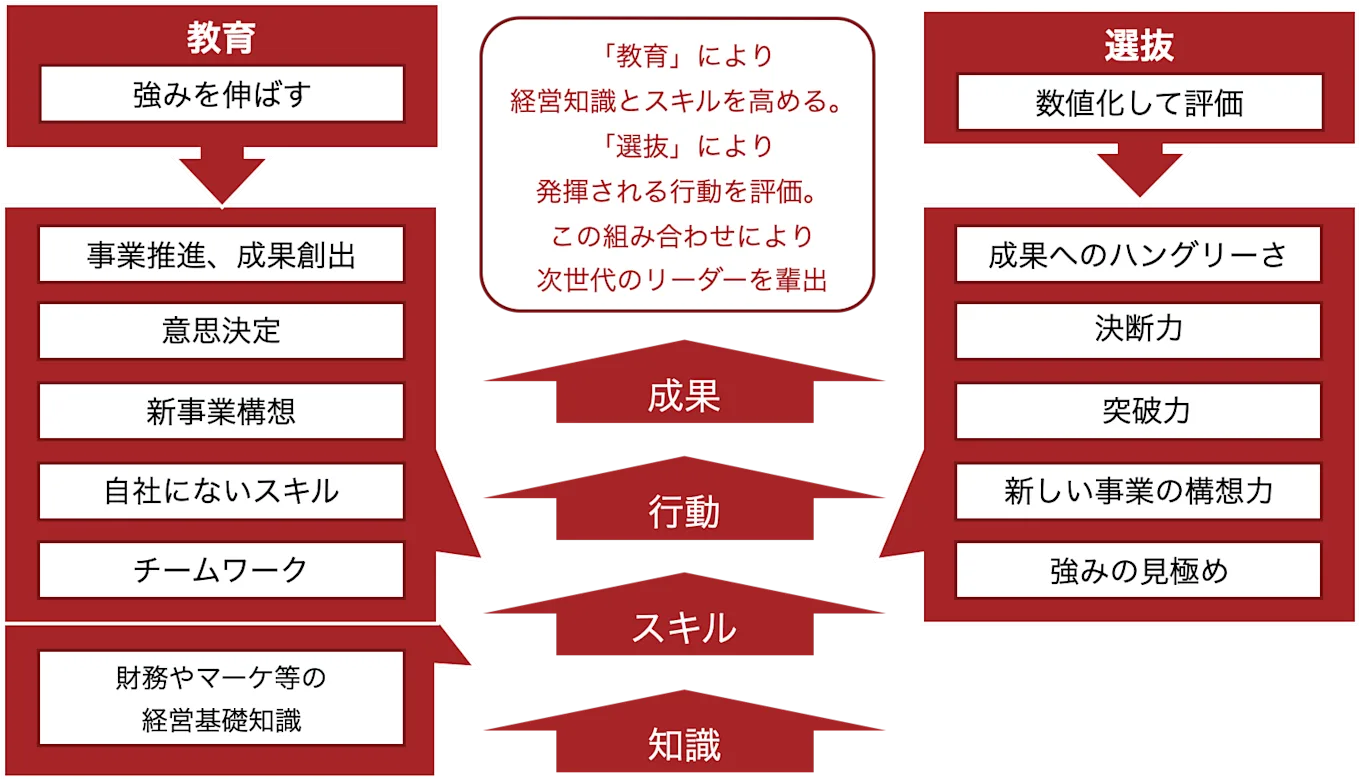

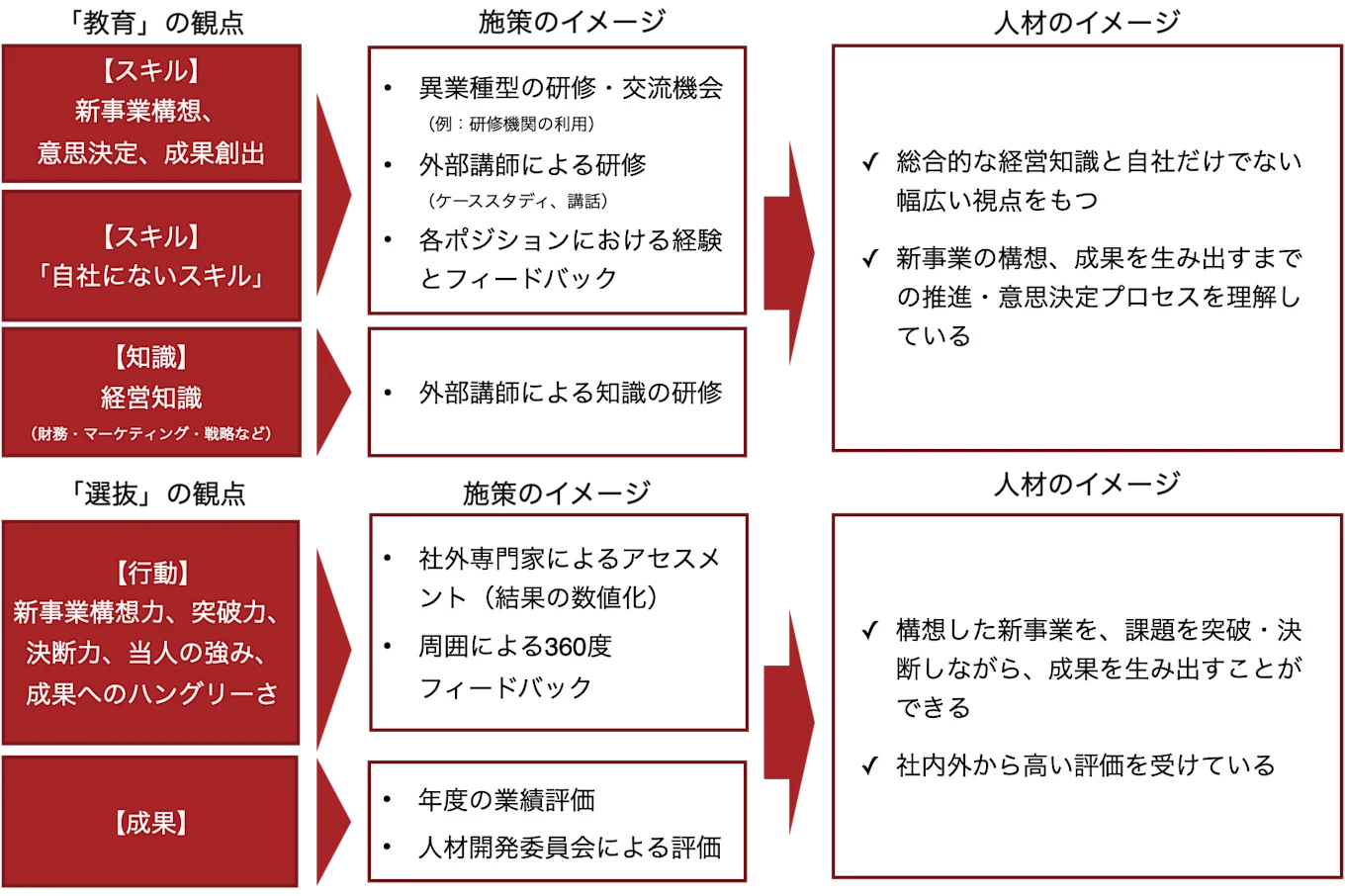

また、候補者育成のステップは短期ではなく長期的視点で設計するとともに、キーポジション候補者の育成には幅広い分野の知識を身につけさせる必要があると、有沢さんは言います。

有沢さん

社長候補は20年スパン、部長候補でも4〜5年スパンで育成計画を描きます。経営人材の育成は時間がかかるため、サクセッションプランの策定はなるべく早期からはじめるのが望ましいでしょう。

講演資料をもとに弊社にて調整

有沢さん

ポストに関わらず、キーポジション候補者には自分の専門分野以外の知識も求められます。たとえば経営人材には財務やマーケティング、組織運営といった知識が、人事の人材には経営への理解が必須です。私も人事の人材として、経営について学びつづけてきました。人事は人を見る仕事であり、いまの時代において人と経営は密接に結びついています。経営がわからない人事が経営人材をつくることなどできません。

講演資料をもとに弊社にて調整

キーポジション候補者の育成には、10年単位の長期間を要することもめずらしくありません。それだけに腰を据えて育成に取り組むのは大変で、つい形式的な対応になってしまう企業も多いでしょう。しかし有沢さんは、こうした企業に警鐘を鳴らします。

経営人材の育成に効果的な「タフアサインメント」

サクセッションプランの対象となるのは、次の企業経営を担う重要なポジションの候補者です。重責に耐えて未来を切り拓ける人材を育てるには、あえて困難な状況を経験させることも必要だと、有沢さんは言います。

有沢さん

私が前職時代に実践していた「タフアサインメント」は、キーポジション候補者を成長させるのに最も効果的な手段でした。タフアサインメントとは、簡単に言えば、あえて居心地の悪い環境に候補者を送り込むこと。順調なポジションから外し、新規事業や海外拠点など、困難な状況にあえて挑ませるのです。

安定した状況下では、人はなかなか変わりません。壁にぶつかり、自分で考え、突破した経験こそがリーダーシップを育てます。タフアサインメントこそ最大の教育投資だと、私は考えています。

ただし、タフアサインメントを全員に実践するのは逆効果だと、有沢さんは言います。タフアサインメントには、困難な状況に心が折れてしまう人が出るかもしれないというデメリットもあるからです。優秀な人材なら誰にでもタフアサインメントを行なうのではなく、将来の事業戦略を実現できる人材像を明確に定義し、その要件に当てはまる人材のみに実践するのが効果的です。

有沢さん

タフアサインメントは、役員や本部長、主要部長といったキーポジションに限定して実践しましょう。また、経営人材を育成したいときは、課長クラスの人材にしぼるべきです。課長は現場と経営をつなぐハブとなるポジションですから、ここを鍛えないと次の経営人材が育ちません。

タフアサインメントの実践には、失敗がつきものです。そのため、タフアサインメントによってリーダーを育てるには、失敗から学べる環境を整える必要があります。失敗を許容する文化が根づいてはじめて、キーポジション候補者はリスクを取ってチャレンジしようと思えるようになり、サクセッションプランが真に機能するからです。

有沢さん

失敗を許容する文化をつくるには、経営陣が腹をくくることが必要です。「失敗を許す」と口で言うのは簡単ですが、実際に受け止めるのは勇気がいることです。けれども、それができなければ育成の土壌はできません。

さらに、効果的にタフアサインメントを実践するには、日常的な対話が大切です。その点で1on1をお勧めしますが、「候補者の状況確認は年に一度の評価面談だけ」というように形式化してしまっては意味がありません。「最近どう?」「困っていることはない?」といった気軽な日常対話を重ねれば、本人の状態や意欲をしっかりと把握できます。

サクセッションプランの実践で企業の競争力を高めよう

人的資本経営が重視する「人への投資」の考え方は、サクセッションプランの実践を通して具体化されます。教育費をかけるだけでなく、挑戦の機会をつくり、経験を積ませ、信頼して任せること。それが真の意味での人的資本への投資であり、次世代リーダーを育てる最大の手段だと、有沢さんは言います。

有沢さん

人的資本経営は、理念ではなく実践です。どれだけ立派な方針を掲げても、動かさなければ意味がありません。このとき、人的資本経営を動かすエンジンとなるのが、サクセッションプランなのです。

サクセッションプランを丁寧に策定し、現場で愚直に実践する。それは、人材の可能性を信じて投資をつづけられることと同義です。人的資本の重要性が増すこれからの時代、これこそが企業の競争力を左右する大きな要素であり、経営の本質になっていくと思います。

お役立ち資料

次の経営陣が育つリーダー育成お助けBOOK

この資料でこんなことが分かります。

- 日本企業における後継者不足の現状

- リーダー候補選びの4ステップ

- リーダー育成に必要不可欠な「従業員データ」の注意点

- 候補者選定からスキル育成までのしくみづくり

参考文献

下記の情報をもとに加筆しています。

※1:「CEOのサクセッションプラン設計(2)」、 [ 2 ]STEP 2 :あるべき人材要件の策定-デロイト トーマツ コンサルティング

※2:「サクセッションマネジメントのありたい姿とそれを支える仕組みとは」リクルートマネジメント ソリューションズ

※3:「サクセッション・プラン」-日本の人事部

※4:「どのような時にも 企業価値を高める 普遍的な仕組みを構築する」-カゴメ株式会社

掲載内容は取材当時のものです。

執筆:株式会社Tokyo Edit、撮影:高木 成和