変化の時代に必要な「チームレジリエンス」とは。困難と不確実性に強いチームの共通項

- 公開日

目次

池田めぐみ

池田めぐみ筑波大学ビジネスサイエンス系助教・株式会社MIMIGURI リサーチャー

東京大学大学院学際情報学府博士課程を修了後、社会科学研究所附属社会調査・データアーカイブ研究センター助教を経て2024年4月より現職。研究テーマは職場のレジリエンス、若手従業員の育成。分担執筆として関わった書籍に『活躍する若手社員をどう育てるか』(慶應義塾大学出版会)、『ジョブ・クラフティング:仕事の自律的再創造に向けた理論的・実践的アプローチ』(白桃書房)、共著に『チームレジリエンス』(日本能率協会マネジメントセンター)などがある。

安斎勇樹

安斎勇樹株式会社MIMIGURI代表取締役Co-CEO・東京大学大学院情報学環 客員研究員

東京大学大学院学際情報学府博士課程を修了後、人と組織の可能性を活かした"冒険的世界観"の経営、マネジメント論について研究。『問いのデザイン』(学芸出版社)、『チームレジリエンス』(日本能率協会マネジメントセンター)、『冒険する組織のつくりかた「軍事的世界観」を抜け出す5つの思考法』(テオリア)など多数の著書がある。

ビジネス環境が加速度的に変化し、従来の設計図どおりに進まない仕事が増える現代。困難やトラブルの突発性も高まり、個人のレジリエンス(困難から立ち直る力)だけでは立ち行かない状況が増えています。そのなかで、昨今注目を集めているのが「チームレジリエンス」という概念です。

今回は『チームレジリエンス 困難と不確実性に強いチームのつくり方』の共著者である池田めぐみ氏と安斎勇樹氏にお話を伺いました。レジリエンスな組織と崩壊しがちな組織の違いや、チームとしてのレジリエンスを向上させる実践的な組織づくりの方法について、深堀りしていきます。

※ SmartHRでは、「"働く"を語る水曜日の夜」をコンセプトに、ポッドキャスト番組『WEDNESDAY HOLIDAY(ウェンズデイ・ホリデイ)』を配信しています。本記事は池田氏・安斎氏がご出演された回をもとに制作しています。質問も含め、内容を再編集しています。

なぜ今、「チームレジリエンス」が必要なのか?

池田さんはもともと個人のレジリエンスにフォーカスした研究をされていたそうですが、なぜそこからチームレジリエンスに着目されたのですか?

池田さん

博士課程を終えるくらいの頃に、久々に学部・修士時代の同級生の友達と飲みに行く機会があって。そしたら、みんな社内でチームのリーダーやマネージャーになっていたんですよね。

以前は「もっと知識をつけなきゃ」「自分が健やかに働き続けるには」みたいな個人のキャリアの話題が多かったのですが、「チームのエースが抜けて困っちゃった」「上層部からの期待と目標達成の板挟みで厳しい」といった、チームづくりに悩んでいる友達がとても増えて。そういった同世代の人たちに寄り添いたいと思い、「チームレジリエンス」に着目しました。

安斎さんはいかがでしょうか?

安斎さん

以前からチームのレジリエンスには非常に興味がありました。実際に組織づくりやマネジメントの仕事をしていても、「一人ひとりのレジリエンスが比較的高くても、チームとしてのレジリエンスはそこまで高くない」というケースは少なくありません。

「強い個を集めれば、強いチームになる」とは限らない。不確実性の高まるこれからの時代において、「チームとして困難に強くなるとはどういうことなのか、そのためにはどのような視点をもつべきなのか?」という問いについて、あらためて社会全体で考えていくべきだと感じていました。

昨今において「チームレジリエンス」が必要になってきている背景には、職場においてどのような変化があるとお考えですか?

池田さん

「マネージャーは罰ゲーム」だと揶揄されることもありますが、それだけ現場の負担が大きくなっているのだと思います。実際にリーダーとして働いている人からは、「やることが多いうえに、遭遇する問題も多岐にわたり、「しんどい」という声をよく聞きますし、そう感じてしまうのも無理はないなと思います。

数値の管理もしなきゃいけないし、メンバーのマネジメントもやらなきゃいけない。日に日に負荷が増加しているなかで、それをリーダーひとりが抱え込まざるを得ないような構造になっていると、どんなにメンタルが強くてもいつかは限界を迎えてしまいます。

安斎さん

現在は、分業がしにくい時代になっているのだと思います。これまでは「これをたくさんつくれば売れる」「何年もかけてこのビジネスを伸ばす」といった明確な計画が描けるのであれば、チーム内の連携がそこまで強固でなくとも、自分の持ち場で任された役割を頑張れば成果を出せていたはずです。

しかし、ここ十数年でビジネスを取り巻く状況の変化がものすごい速度で進み、従来のやり方が通用しなくなってきています。正確な設計図がないなかで、アジャイル的に柔軟な創造性を発揮しないといけない。

そのため、これまで以上にチーム内で活発に話し合い、より早く軌道修正できるような柔軟性が必要とされています。そのような環境下で求められるのは「分業」ではなくて「協業」。それぞれに独自の強みをもった個人がコラボレーションして、チーム単位で強くなっていくことが、ますます職場で大事になっていますね。

困難に強いチームがもっている3つの特徴

一般的にレジリエンスが高いチームは、どのような特徴をもっているのでしょうか?

池田さん

過去の研究では、「レジリエンスが高いチーム≒困難に強いチーム」がよくやっていることが3つ明らかにされています。

まず1つ目は「課題を定めて対処すること」です。困難が起きた際に課題を明確にし、チーム全体で共有したうえで、問題解決に向けた具体的な行動計画を立て実行できるチームは、柔軟性が高く崩壊しにくい傾向にあります。

2つ目は「困難から学ぶこと」です。発生した困難から得られた教訓を共有し、チーム全体で学習することで、さらなる困難を防ぎ、似たような困難に遭遇した際にうまく対処できる力が培われます。

そして3つ目は「被害を最小化すること」です。レジリエンスが高いチームは、起こり得る困難を事前にシミュレートし、「このような困難が起きたら、こういう対処をしよう」といった危機管理的なトレーニングを取り入れています。

こうした3つの要素をしっかりと押さえているチームは、不測の困難にも耐え、そこから学んでさらに成長できることが研究でわかっています。

安斎さん

特に、2つ目の「困難から学ぶこと」は、実践が難しいです。何か問題が起きて振り返りをするときも、単なる反省会で終わってしまうケースが多々あると思います。「次に同じような困難が起きないように何ができるのか?」「もし起きてしまったらどのように役割分担をして対処するか?」と具体的なところまで議論して、教訓を得るための前向きな振り返りをすることが大切です。

池田さん

その反省会で、特定の誰かを責めてしまうのは、チームが崩壊する原因となり、困難な状況で前進する足かせになってしまいます。「リーダーがちゃんとやってないからだ」とか「部下のスキルが足りないせいだ」などと、誰かのせいにしたくなる気持ちもわかります。けれども、それだけでは状況は良くならないし、チームがバラバラになるだけです。だからこそ、お互いの価値観や背景をしっかり理解し、相手の立場も考慮したうえで、チームとしての対処法を考える必要があります。

「知らない」からくる相互不信が、チームの崩壊を招く?

逆にレジリエンスが低いチームには、どのような共通点がありますか?

安斎さん

最近、さまざまな企業の現場でマネジメントの悩みや、実際に崩壊してしまったケースを見聞きして気づいたのですが、崩壊するチームは「互いにきちん自己紹介をしていない」ことが多いと感じます。

互いのことをよく知らないまま、表面的な業務上のやり取りだけで「いいチーム、いい関係性」を築こうとするのは、根本から無理がある話です。何が好きで、何が嫌いで、どんな価値観をもっているのか……そういう素朴な人としての興味をお互いにもたないまま、一生懸命「マネジメントだ」「エンゲージメントだ」とチームづくりの施策を行っても、効果は期待できないでしょう。

やはり情報量がないまま相手を好きになるのって、無理じゃないですか。その人の意外な一面とか、失敗している姿とか、いろんな側面を知って初めて“推し”という感情が生まれる。もちろん、同僚や上司を“推し”にしろという話ではありませんが。ビジネス上の関係性も同様で、互いのことを話し、聞く時間を意識的に取るだけでも、チームの空気は大きく変わります。

おっしゃる通りです。「会社で、ましてや仕事中にプライベートの話はしにくい」と感じている方は少なくないと思います。この点について、どうお考えですか?

安斎さん

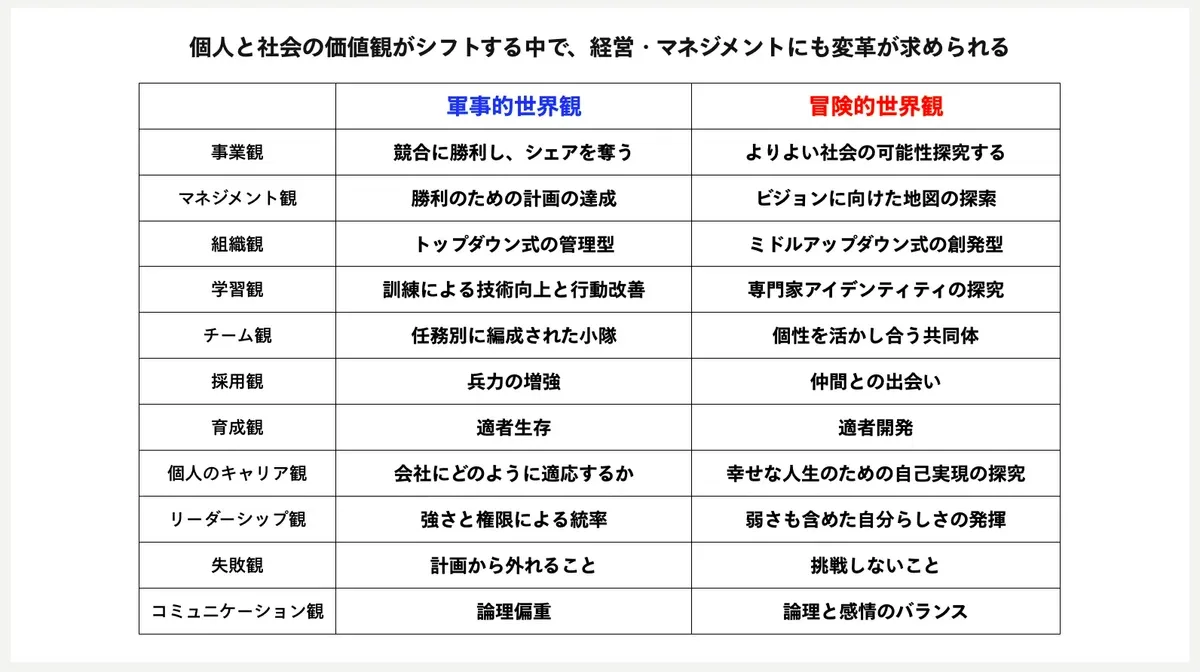

そこは、これから私たち全員で変えていくべき文化ですね。こうした組織やチームの問題の根底には、これまでビジネスが基本的に軍事的なメタファーで語られてきたという背景があると考えています。戦略、戦術、攻略、制圧……僕はこれを「軍事的世界観」と呼んでいますが、この発想から抜け出さない限り、現代にふさわしいチームづくりは難しいでしょう。

軍事的世界観だと、「プライベートに何があろうが今自分が悲しかろうが、そんなことは職場に持ち込むな」という価値観が前提になります。しかし、これからの時代に求められるのは、そうした人間味を職場にも持ち込み、みんなで分かち合える環境をつくることです。

具体的には、過去の話を共有することから始めてみるとよいでしょう。前の職場で何をしていたのか、学生時代は何に興味があったのか。人はそれぞれ固有の物語をもっています。そうした話を共有する時間を意識的につくることが大切です。大学の新歓でも、高校時代に何をやっていたかから自己紹介しますよね。そういう当たり前のコミュニケーションを、職場でも大切にしていくことだと考えます。

音声版「なぜ今『チームレジリエンス』が必要なのか?」全編の再生はこちらから

音声版では、今回の記事で取り上げた内容以外にも「チームレジリエンス」をめぐるさまざまな話を展開しています。お時間のある時に、こちらもぜひお聴きください。

フリーアナウンサーの堀井美香さんをパーソナリティに迎え、ビジネス・アカデミック・文化芸能などさまざまな世界で活躍するゲストとともに、個人の働き方や、組織やチームのあり方、仕事を通じた社会との関わり方などをゆるやかに語る番組WEDNESDAY HOLIDAY。毎週水曜日の夕方5時頃に、最新エピソードを配信しています。配信中のエピソードは、各種音声プラットフォームにて、無料でお聴きいただけます。

執筆:西山 武志

記事内画像制作:株式会社LA BOUSSOLE