【産業医が語る】リモートワークによる従業員の健康被害リスクと、その対応方法

- 公開日

目次

リモートワークが続いていることにより、健康被害を訴える人が増えてきました。このとき、企業は社員に対して一体どのように働きかけるべきなのでしょうか。

この記事では、労働衛生コンサルタントであり産業医の林恭弘先生による「1,000名と面談した産業医が解説!事例から学ぶ「リモートワークによる従業員の健康被害リスク」とその対応法」の講演会の内容をご紹介します。

リモートワークの長期化による、従業員への影響

林さん

今日は、“事例から学ぶ「リモートワークによる従業員の健康被害リスク」とその対応法”について、作業環境、健康管理、労務管理、メンタルヘルス対応という4つの軸でお話ししようと思います。

まず、在宅勤務の特徴とは何でしょうか。「自宅で勤務する」という1番の特徴がありますね。あとは、出社しなくていい、通勤しなくていいという特徴があります。

出社せず、通勤しないことにより、職場でのさまざまなコミュニケーションが減っているのも特徴の1つでしょう。また、在宅での生活が長引いたことで、生活習慣に変化が出てきました。それらが長期化することで従業員の健康にも影響がでてきています。

在宅勤務の「作業環境」のポイント

在宅勤務においても労働環境整備の責任は会社側にある

林さん

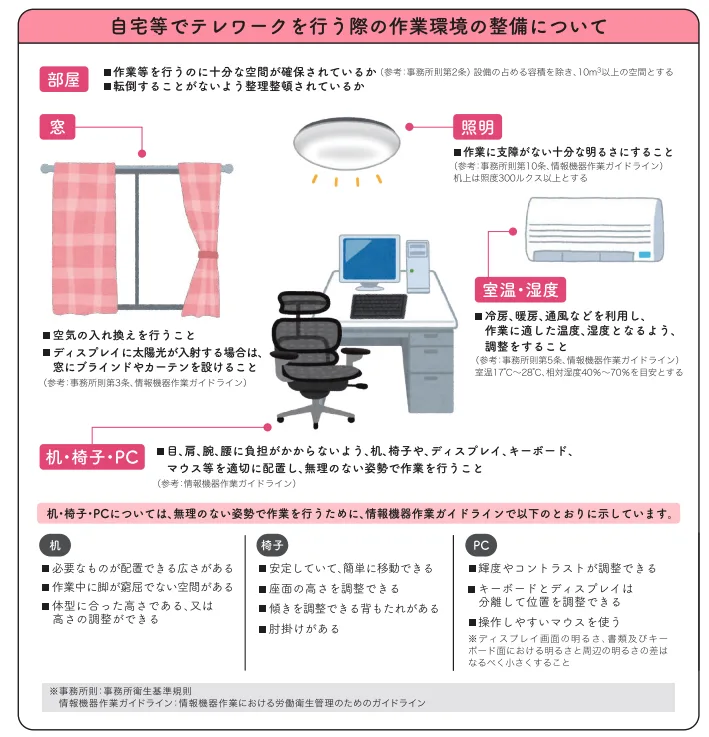

在宅勤務の特徴を整理したうえで、まずは「作業環境」についてお話ししていきます。基本的に労働環境の整備は、事業者の責任になっています。自宅で作業をする場合でも、同じようにきちんと良好な環境の中で仕事ができるように準備するのは、事業所の責任であると厚労省のガイドラインで紹介されています。

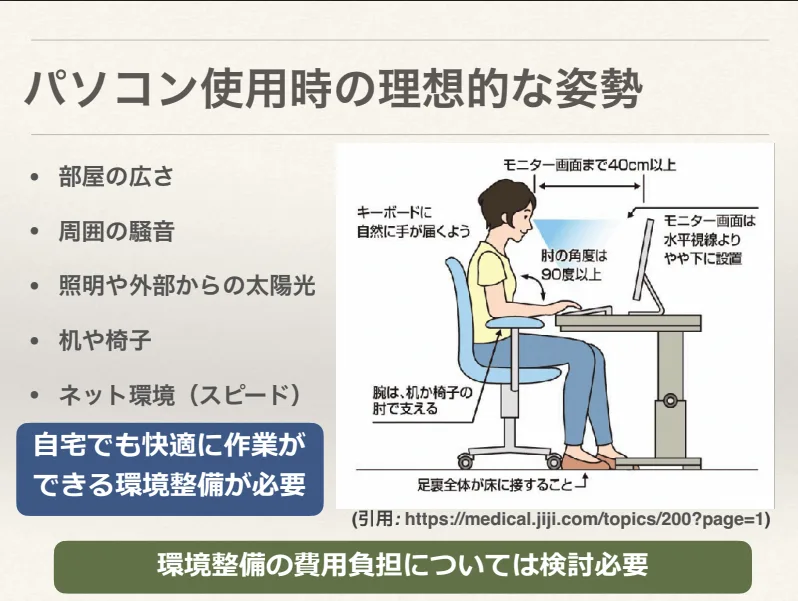

たとえば、パソコン使用時の理想的な姿勢は、机と椅子を利用して、できればモニターは別に置くデスクトップ型のほうがいいといわれています。ノートパソコンは首がどうしても前に傾きますので、肩こりなどの不具合が出やすいです。

このほか、問題になるのは、部屋の広さや周囲の騒音。テレビ会議のときに声を出せる環境かどうかです。自宅でも快適に作業ができるように環境を整備するのは企業の責任ですが、個人的にも使うものであれば、一部負担なのか、あるいは個人で準備してもらうのか、会社側が全額負担するのかを検討していただく必要があります。

厚生労働省が出しているチェックリストには、先ほどお話ししたような項目が入っているのですが、とくに注意していただきたいのは、「作業中に転倒することがないようにしましょう」という項目です。また、騒音の問題があった場合、会社がどこまで関わらないといけないのかという話もあります。

会社側もある程度協力する必要があると思いますので、あらかじめどんな作業環境で、どのような問題があるかを従業員にアンケート調査する必要があるでしょう。

労災を防ぐためにも、現状把握を進めましょう

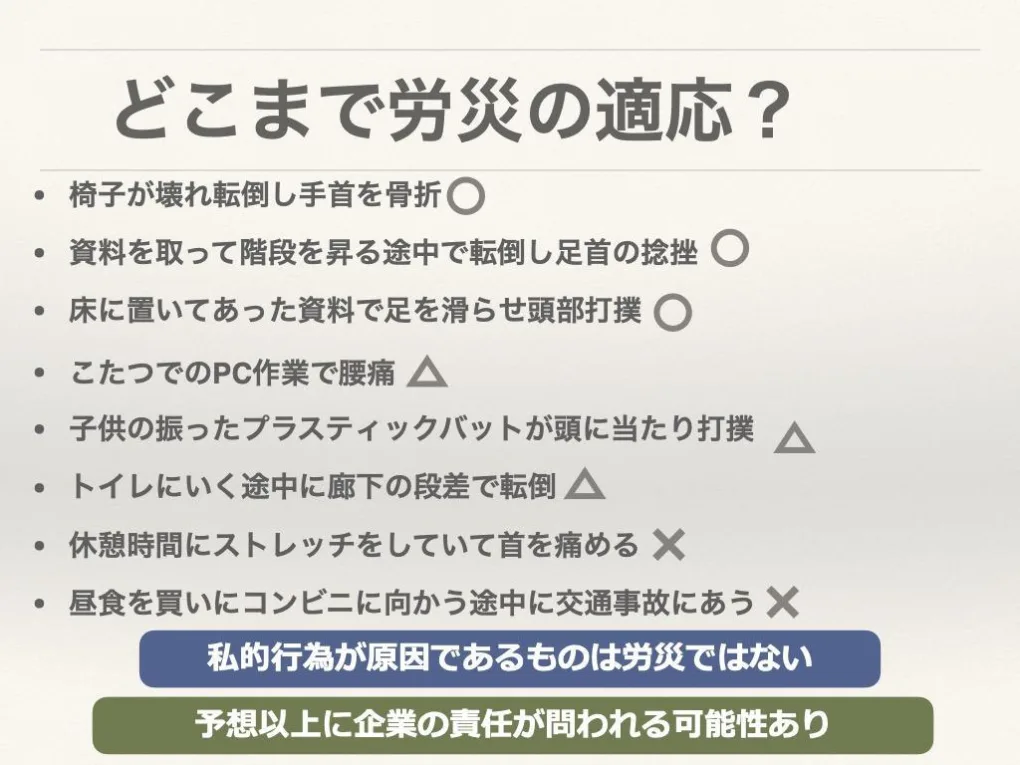

そもそも作業環境について気を遣わなければならないのは、労災の問題があるからです。業務をしている中で傷病が発生した場合、業務と傷病の間に一定の因果関係があれば、それは自宅での勤務であっても労災の認定を受けます。

上記の図にあるように、「椅子が壊れ転倒し手首を骨折」「資料を取って階段を昇る途中で転倒し足首の捻挫」など、労災となる可能性があるできごとは複数あります。そのため、労働環境について定期的にアンケートを実施し、状況を把握しましょう。

在宅勤務における「健康管理」のポイント

林さん

次に、健康管理についてお話しします。厚労省が出した「新しい生活様式」の実践例の中に、「働き方の新しいスタイル」という項目があります。

<働き方の新しいスタイル>

- リモートワークやローテーション勤務

- 時差通勤でゆったりと

- オフィスはひろびろと

- 会議はオンライン

- 対面での打ち合わせは換気とマスク

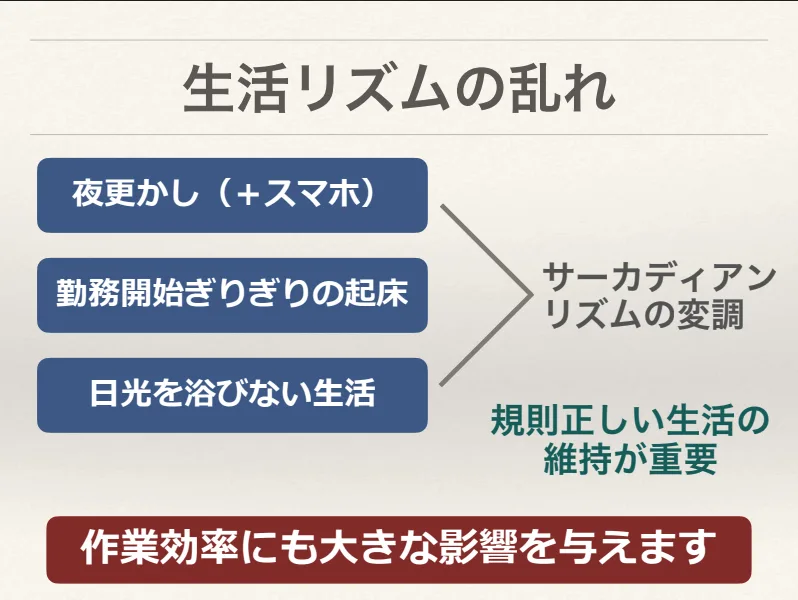

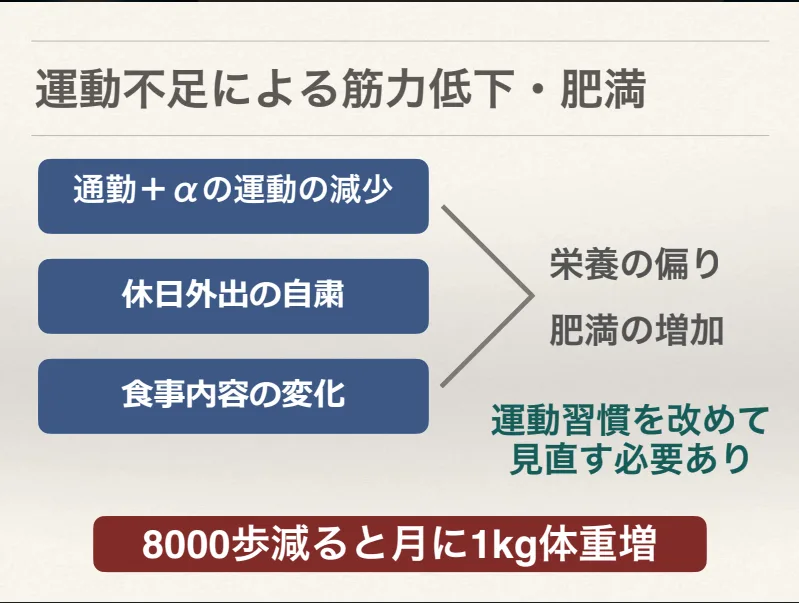

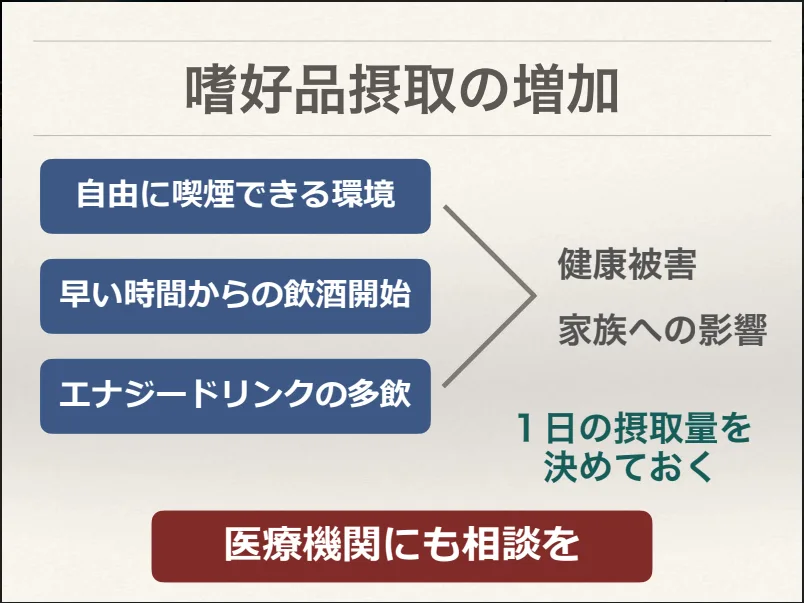

このほかにも在宅勤務の長期化により、生活リズムの乱れや、運動不足による筋力低下や肥満、筋骨格系の痛み、嗜好品の摂取の増加というような放置できない問題が浮上しています。

たとえば、通勤がなくなったことにより太陽の光を浴びなくなってしまった結果、時差ボケ状態になってしまい、作業効率に影響が出ている方もいます。

また、まったく出歩かなくなってしまったことで肥満になる方が増えてきました。実際にコロナ禍で、5~6キロ、多い方で10キロ体重が増えているという方もおり、この状態が何年も続くと、勤務中に心筋梗塞で倒れたり、慢性腎不全で透析が必要になるという方が増える可能性があります。

さらに、嗜好品について、エナジードリンクを1日に何本も飲む方もいるようです。基本的には1日に摂る量を決めるようにしたほうがいいですね。

経済産業省が定める健康経営優良法人のホワイト500や、ブライト500の中には、具体的な健康保持増進対策などが書かれています。食生活の改善や、運動機会を増やしましょうとか、女性の健康保持、長時間労働者、メンタルヘルスの不調者の対応などですね。

積極的に会社が関わり、従業員の健康管理が求められるようになってきていますので、この辺りは留意したほうがよいでしょう。

リモートワークにおける「労務管理」のポイント

勤怠管理の整備、就業規則の見直しを

林さん

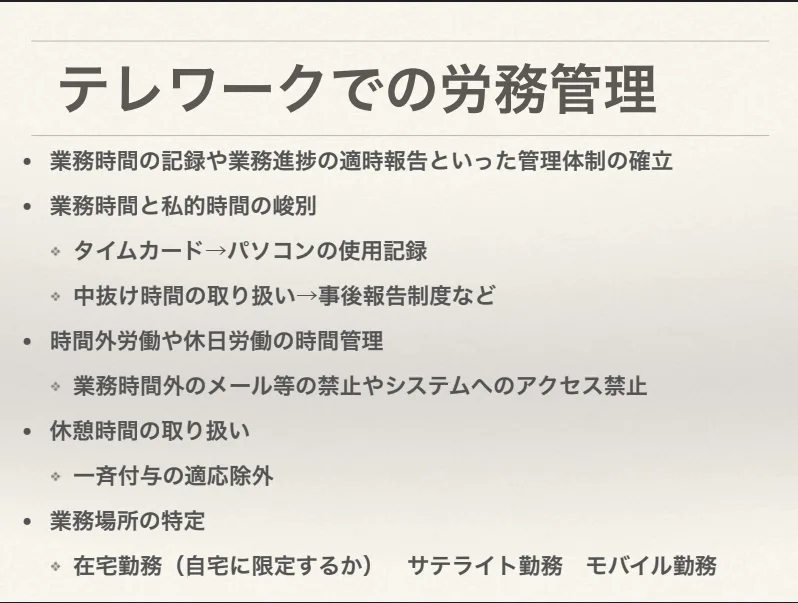

リモートワークにおける労務管理については、業務時間の記録、業務の進捗状況の報告など、管理体制などについて配慮しなければなりません。

業務時間と私的時間の区別に関しては、パソコンの使用記録や、ご本人からの報告に変わっていかざるを得ないでしょう。また、家事や育児のために仕事を抜ける必要がある方もいると思います。「この時間は仕事をしていませんでした」という事後報告ができるような制度を作るなど、勤怠管理のうえでも整備が必要になります。

時間外労働や休日労働の管理がずさんになると、「実は隠れて残業しています」というケースも把握できなくなります。会社によっては、業務時間外のメール禁止、またはシステムにアクセスできなくなるようにすることがありますが、まだまだここは未整備な印象です。

そのほか、今まで一斉に付与していた休憩時間や、業務場所の特定について、具体的な勤務場所の指定、その際に負担する金銭面の扱いなども見直す必要があります。自宅のみなのか、カフェではダメなのか、セキュリティ面はどうなっているのか、ルールの制定が必要になります。現状に即した就業規則になっていない場合は、変更を進めましょう。

「メンタルヘルス対策」は早めの対処がカギ

林さん

最後にメンタルヘルス対策についてお話しします。コロナ禍で非常にストレスを抱える人が増えました。感染の不安もあれば、仕事がなくなったり、収入が減ったり、在宅勤務が始まることによって、家族間でトラブルが増えている方もいらっしゃいます。

今までのように飲み会や旅行、趣味などでストレスを発散できず、それが長期化することでストレスが蓄積しています。

産業医としては、以下のようなアドバイスをしています。ぜひご参考ください。

- きちんと睡眠をとり、規則正しい生活をおくりましょう

- 朝は一回日光を浴びましょう

- 週に2~3回運動しましょう

- できるだけ積極的にコミュニケーションを自分から取るようにしましょう

- 新しい気晴らしを見つけていきましょう

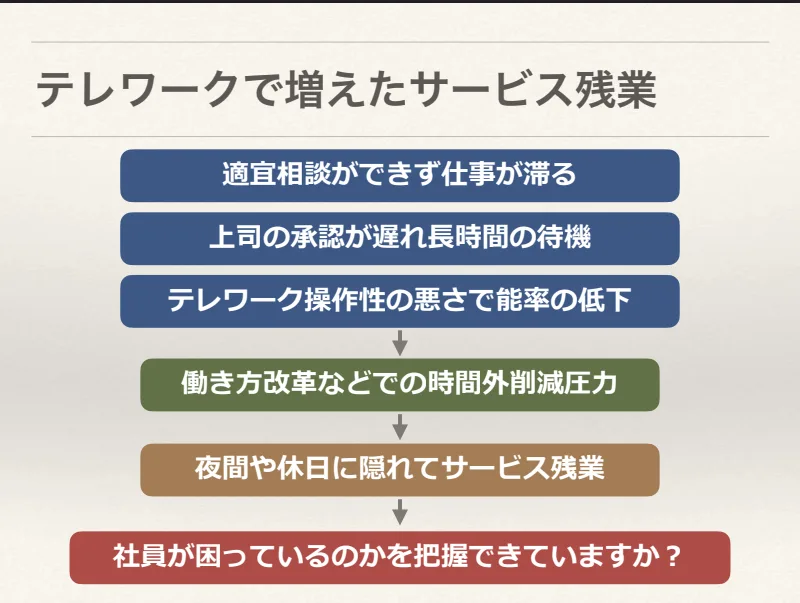

職場での課題は「コミュニケーション」から「サービス残業の増加」へ

林さん

話を職場に戻すと、新型コロナウイルスが流行し始めた初期は、主に「コミュニケーション」が課題にあがっていたと思います。今、産業医として感じる課題は「サービス残業」が増えていることです。

上司に相談できず、残業が多くなり、うまくコミュニケーションが進まないことで仕事にかかる時間が対面での仕事より長くなっている人もいます。上司も出社していれば把握できたことが見えづらくなっていること、業務の調整を相談されたところで対策がとれなくて困ってしまうという例も聞きます。

結果、退職者が増え、残業時間が増え、メンタルヘルスの問題につながるのですが、ここまで深刻な状況になっても気づけないことも多いです。やはり状況を正確に把握し、早めに対処することがポイントとなります。

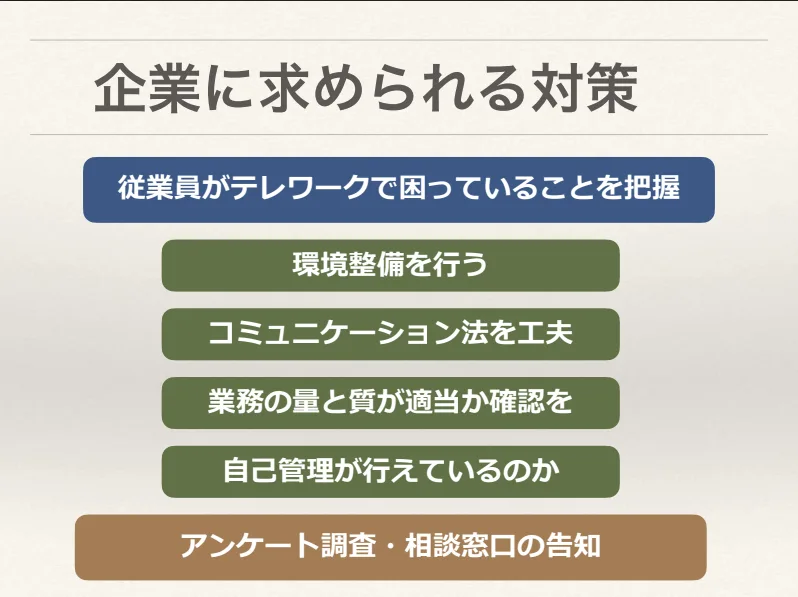

企業に求められる対策は、従業員の声を集め、現状把握すること

林さん

企業に求められる対策は、「現状把握」です。とにかく、従業員がリモートワークになって困っていることを、きちんと把握することです。アンケート調査の実施や相談窓口の広報などをとおして、従業員の声を集めるようにしましょう。

従業員が何に困っているのかを把握し、きちんと対応すること、これに尽きますので、今一度、労働環境も含めて確認してもらいたいなと思います。中小企業の場合は職場での悩みを相談しづらいことも多くあります。その場合は外部のEAP(従業員支援プログラム)を活用していただくのもオススメです。

まとめ

リモートワークによる従業員の健康被害リスクとその対応法について、作業環境、健康管理、労務管理、メンタルヘルス対応という4つの視点からお話いたしました。

従業員の皆さんが安心してテレワークに取り組めるよう、環境の整備を進めていただければと思います。

【執筆:於ありさ】